सुर्खियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), 2006 के तहत परमाणु, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों से संबंधित खनन परियोजनाओं को सार्वजनिक परामर्श से रियायत प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य:

- यह रियायत उन सभी खनन परियोजनाओं पर लागू होती है जो परमाणु खनिजों (जैसे यूरेनियम) और महत्वपूर्ण तथा रणनीतिक खनिजों (जैसे लिथियम) से संबंधित हैं, जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।

- यद्यपि इन परियोजनाओं को सार्वजनिक परामर्श से रियायत दी गई है, किंतु अभी भी ये केंद्रीय स्तर पर मूल्यांकन के अधीन होंगी।

इन परियोजनाओं को सार्वजनिक परामर्श से रियायत क्यों दी गई है?

- ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना: इस रियायत से नए खनिज भंडारों का क्रियान्वयन संभव होगा, जिससे यूरेनियम और थोरियम जैसे खनिजों का उत्पादन बढ़ेगा।

- यूरेनियम का उपयोग भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के प्रथम चरण में किया जाता है। वहीं थोरियम, जो मोनाजाइट (समुद्र तटीय बालू खनिज) से निकाला जाता है, का उपयोग तृतीय चरण में किया जाएगा।

- रणनीतिक उपयोग: उदाहरण के लिए, रक्षा क्षेत्रक में, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (REEs) का उपयोग निगरानी और नौवहन सहायता (जैसे रडार और सोनार), संचार और प्रदर्शन उपकरणों (जैसे लेज़र) आदि के निर्माण में किया जाता है।

- आयात पर निर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान की सुभेद्यता को कम करना: दुर्लभ पृथ्वी तत्व (REEs) भारत में दुर्लभ हैं और इनका उत्पादन व आपूर्ति विश्व के कुछ सीमित क्षेत्रों में संकेंद्रित है। ऐसे में भारत की निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशी उत्पादन को तीव्र करना आवश्यक है।

- अन्य कारण: यह निर्णय निवेश को आकर्षित करने, परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन, अनुमोदन प्रक्रिया में तीव्रता और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहायक होगा।

EIA में सार्वजनिक परामर्श क्या है?

- परिभाषा: यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परियोजना अथवा गतिविधि के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों से प्रभावित स्थानीय लोगों तथा अन्य हितधारकों की चिंताओं को समझा और दर्ज किया जाता है।

- परियोजनाओं की श्रेणी यह सामान्यतः सभी श्रेणी-A और श्रेणी-B1 परियोजनाओं के लिए अनिवार्य होता है।

- सार्वजनिक परामर्श के दो घटक:

- परियोजना स्थल या उसके निकटवर्ती क्षेत्र में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करना।

- संबंधित हितधारकों से लिखित प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना।

- संचालन एजेंसी: यह प्रक्रिया राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति (UTPCC) द्वारा संचालित की जाती है।

- आवेदक का अनुरोध प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर सुनवाई की कार्यवाही संबंधित नियामक प्राधिकरण को प्रेषित करना अनिवार्य है।

सार्वजनिक परामर्श में रियायत से संबंधित चिंताएं:

- पर्यावरणीय शासन का कमजोर होना: यह EIA 2006 के तहत निर्धारित कानूनी दायित्व को कमजोर करता है और EIA मानकों के और अधिक शिथिलीकरण का उदाहरण बन सकता है।

- यह रियायत पर्यावरणीय लोकतंत्र को कमजोर करती है, जो अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार) और अनुच्छेद 48A (पर्यावरण संरक्षण) की भावना के विरुद्ध है।

- परियोजना मूल्यांकन की गुणवत्ता में गिरावट: स्थानीय लोग अपनी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में अधिक जागरूक होते हैं, इसलिए वे स्थान-विशिष्ट चिंताएं प्रस्तुत करते हैं।

- उदाहरण के लिए, उत्तराखंड की चार धाम परियोजना के तहत 2023 में ध्वस्त हुई सिलक्यारा सुरंग को EIA से रियायत दी गई थी।

- रियायतें टकराव को उत्पन्न करती है: प्रारंभिक संवाद की कमी के कारण विरोध प्रदर्शन, मुकदमेबाजी या सामाजिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण: तमिलनाडु में हिंसात्मक विरोध के बाद स्टर्लाइट ताम्र संयंत्र को बंद करना पड़ा था।

- सहभागी शासन का ह्रास: यह नागरिकों के उस अधिकार को कमजोर करता है जिसके अंतर्गत वे उन नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन पर अपनी राय रख सकते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन को प्रभावित करती हैं।

- इससे पारदर्शिता और जवाबदेही कमजोर होती है, जिससे समुदाय परियोजनाओं की जानकारी से वंचित रह जाते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का संभावित उल्लंघन: रियायत का यह निर्णय रियो घोषणा (1992) और आरहूस कन्वेंशन (Aarhus Convention) (1998) के सिद्धांतों की भावना के विपरीत है।

- 1998 का आरहूस कन्वेंशन पर्यावरण से जुड़ी जानकारी तक पहुंच, निर्णय-निर्माण में सार्वजनिक भागीदारी और पर्यावरणीय मामलों में न्याय तक पहुंच से संबंधित है।

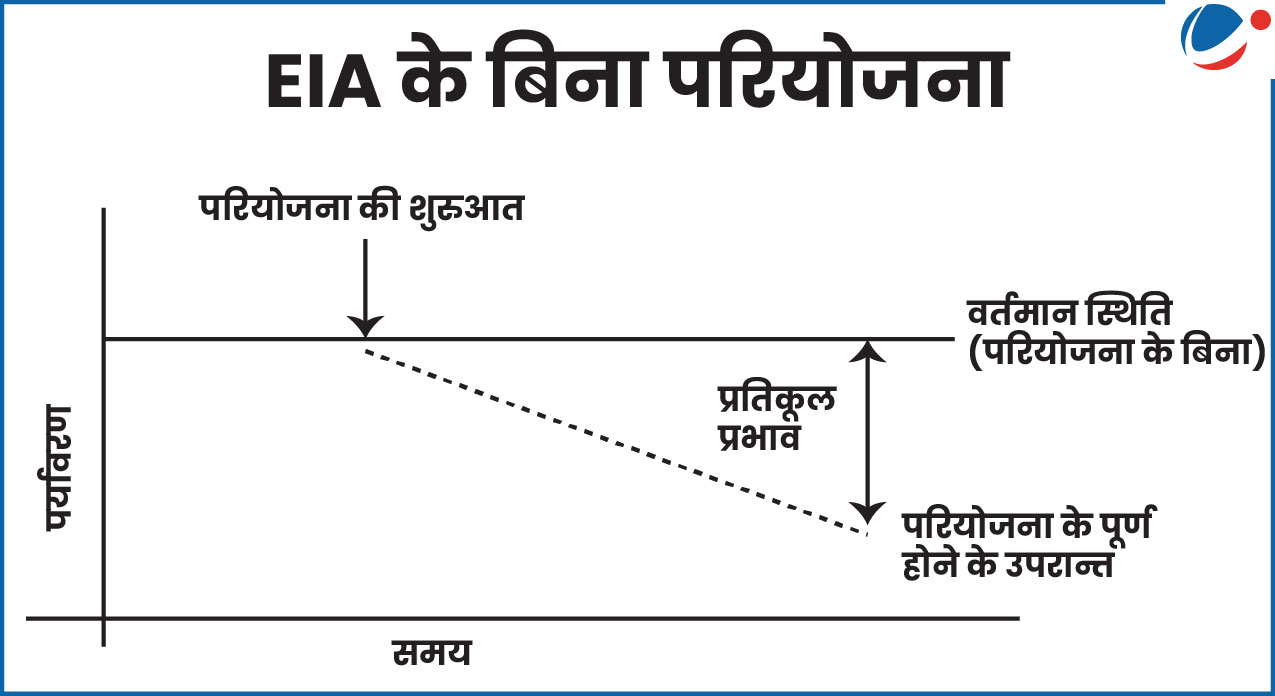

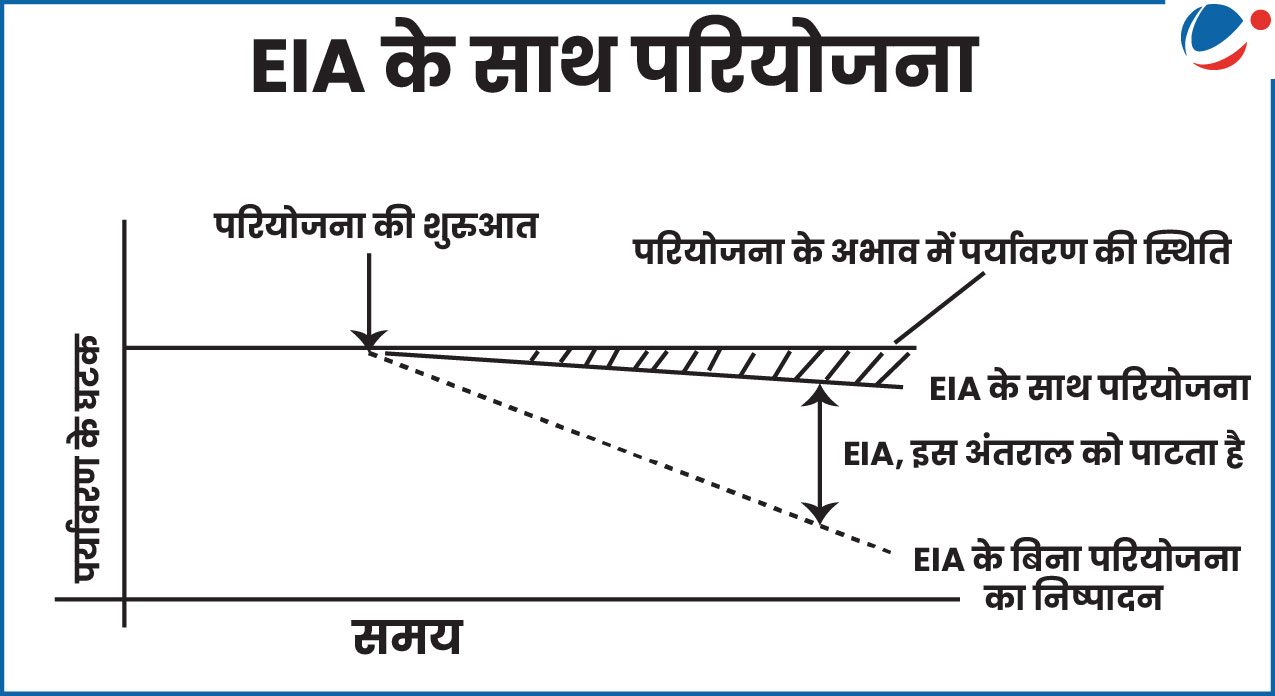

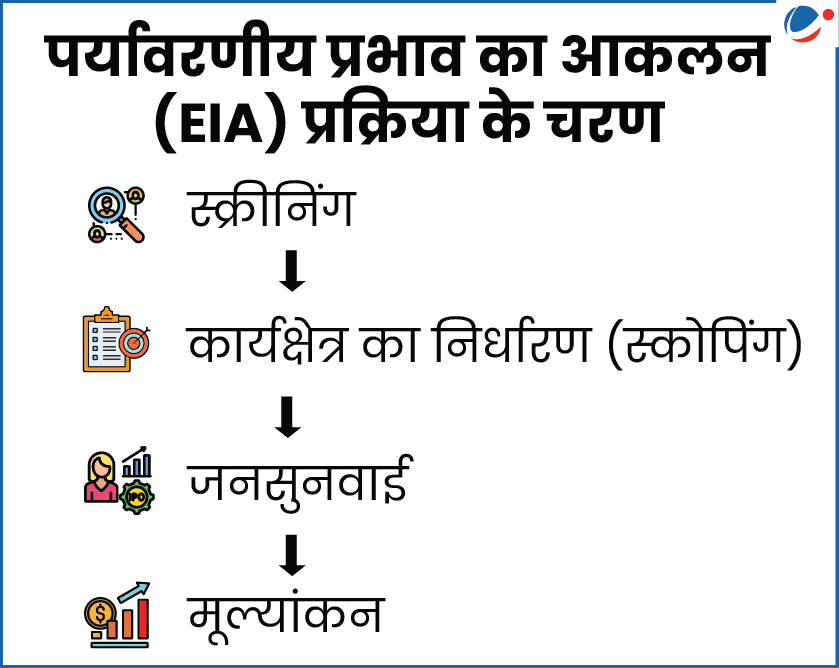

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)

| ||||

निष्कर्ष

सार्वजनिक परामर्श से रियायत देने से पर्यावरणीय शासन कमजोर होने, सहभागी लोकतंत्र को हानि पहुंचने जैसी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें तीव्र अनुमोदन सुनिश्चित किया जाए, किंतु पारदर्शिता, जवाबदेही और संधारणीयता से कोई समझौता न किया जाए।