संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) एक व्यापक एवं तीन चरणों वाली प्रक्रिया है। इस परीक्षा के जरिए दो अखिल भारतीय सेवाओं (IAS और IPS) एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। (नोट: इसमें भारतीय वन सेवा पर चर्चा नहीं की गई है।) सिविल सेवा परीक्षा तीन अलग-अलग चरणों में आयोजित की जाती है और प्रत्येक चरण का अपना एक अलग सिलेबस और मूल्यांकन प्रक्रिया है।

तीन चरणों में परीक्षा

इस परीक्षा का पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव (MCQs) प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चरण में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग की जाती है और दूसरे चरण अर्थात् “मुख्य परीक्षा यानी मेन्स” के लिए बहुत कम अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है।

मुख्य परीक्षा के प्रश्न-पत्र में सब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर निर्धारित शब्दों में लिखने होते हैं। मुख्य परीक्षा में एक सीमा से अधिक स्कोर करने वालों को ही तीसरे और अंतिम चरण के लिए बुलाया जाता है, जिसे ‘पर्सनैलिटी टेस्ट राउंड’ यानी ‘साक्षात्कार’ कहा जाता है। साक्षात्कार तक अभ्यर्थियों को ‘मुख्य’ परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए इसका पता नहीं होता है।

साक्षात्कार के बाद ही मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाता है।

UPSC CSAT से संबंधित कुछ बातें

2010-2011 में UPSC प्रीलिम्स के सिलेबस में काफी बड़ा बदलाव किया गया। कोठारी समिति (1979) की सिफारिशों के आधार पर 2011 में UPSC के पहले से चले आ रहे परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया। 2011 से पहले के पैटर्न में, प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होते थे- पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता था और दूसरा पेपर वैकल्पिक विषय का होता था। इसमें 23 वैकल्पिक विषयों में किसी एक को चुनना होता था। एग्जाम पैटर्न में बदलाव के बाद, दोनों पेपर्स को 200-200 अंकों का निर्धारित किया गया। अब दूसरा पेपर वैकल्पिक विषय की जगह सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT) का होता है, जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन करना है।

हालांकि, CSAT को लागू करने के बाद से ही इसे लेकर विवाद पैदा हो गया था। यह विवाद विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों के बीच था, जो इस पेपर को हल करने में खुद को कमजोर मान रहे थे। नतीजतन, 2014 में, सरकार ने घोषणा की कि CSAT एक क्वालीफाइंग पेपर होगा जिसमें अभ्यर्थी को कम-से-कम 33% नम्बर लाने होंगे एवं यह आदेश 2015 से प्रभावी होगा।

इस बदलाव से CSAT के स्कोर को प्रीलिम्स परीक्षा के स्कोर में नहीं जोड़ा जाता है। इस निर्णय ने ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान किया और इस पेपर को लाने के पीछे के प्राथमिक उद्देश्य को भी बरकरार रखा।

UPSC CSE प्रीलिम्स पर एक नज़र

वर्तमान में, सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक चरण, जिसे आमतौर पर प्रीलिम्स के रूप में जाना जाता है, में दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन पेपर- I और सामान्य अध्ययन पेपर- II (इसे CSAT के नाम से जाना जाता है)। इस चरण में, UPSC सामान्य अध्ययन (GS) के सिलेबस के जरिए अभ्यर्थियों की समझ, विश्लेषणात्मक कौशल और समय का प्रबंधन करने के कौशल का मूल्यांकन करता है। साथ ही, CSAT के सिलेबस में शामिल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे टॉपिक के जरिए उनके अंदर एक अच्छे सिविल सेवक के लिए आवश्यक योग्यताओं का मूल्यांकन करता है।

प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग टेस्ट के उद्देश्य से ली जाती है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक, केवल उन्हें मुख्य परीक्षा देने के लिए योग्य बनाते हैं। ये अंक उनके फाइनल सिलेक्शन के निर्धारण में काउंट नहीं किए जाते हैं।

वर्तमान में, प्रीलिम्स में कुल 400 अंकों के दो पेपर होते हैं। ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, जिनमें बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न (MCQs) पूछे जाते हैं। ये प्रश्न-पत्र हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में होते हैं।

CSAT परीक्षा का पैटर्न और मार्किंग

CSAT पेपर का एक अलग पैटर्न होता है। इस पेपर की बेहतर तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित बातें समझनी आवश्यक हैं:

संरचना: CSAT के पेपर में कुल 80 प्रश्न होते हैं, जिन्हें हल करने के लिए कुल 2 घंटे का समय दिया जाता है। इस पेपर के सभी प्रश्नों को तय समय सीमा के भीतर हल करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है।

स्कोरिंग प्रणाली: CSAT का पेपर कुल 200 अंकों का होता है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होता है। इस पेपर में सभी प्रश्नों के लिए समान अंक होते हैं। इसके कारण अधिकतम स्कोर प्राप्त करने के लिए सटीकता के साथ अपनी मजबूत पकड़ वाले प्रश्नों का उत्तर देना एक बेहतर रणनीति होती है।

क्वालीफाई करने से संबंधित मानदंड: सामान्य अध्ययन पेपर- II (यानी CSAT) क्वालीफाइंग नेचर का होता है। इस पेपर में पास होने के लिए अभ्यर्थियों को कम-से-कम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अगर कोई अभ्यर्थी CSAT के पेपर में 33% अंक नहीं ला पाता है तो वह प्रीलिम्स के चरण को पास नहीं कर पाता, भले ही उसका GS पेपर I का स्कोर बहुत अधिक ही क्यों ना हो। इसलिए CSAT का पेपर भी इस परीक्षा के दूसरे चरण यानी मेन्स में पहुंचने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर- II (CSAT) का सिलेबस

UPSC CSAT के सिलेबस में निम्नलिखित व्यापक श्रेणियां शामिल हैं:

- बोधगम्यता (Comprehension)

- अंतर वैयक्तिक कौशल के साथ-साथ संचार कौशल (Interpersonal skills including communication skills)

- तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता (Logical reasoning and analytical ability)

- निर्णय निर्माण और समस्या समाधान (Decision-making and problem-solving)

- सामान्य मानसिक योग्यता (General mental ability)

- आधारभूत संख्यनन (Basic numeracy) (संख्याएं और उनके बीच संबंध, विस्तार-क्रम आदि - दसवीं कक्षा का स्तर); आंकड़ों का निर्वचन (चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि - दसवीं कक्षा का स्तर)

आइए इस पेपर से जुड़े निर्देशों और नियमों को समझते हैं

प्रीलिम्स परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जिसके तहत प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई (1/3) अंक काट लिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए चार विकल्प दिए गए होते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाता है, भले ही उस अभ्यर्थी द्वारा दिए गए उत्तरों में से एक सही हो। ऐसी स्थिति में उस प्रश्न के लिए ऊपर बताए गए नियम के अनुसार अंक काट लिए जाते हैं। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न अटेम्ट नहीं करता है तो उस प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं काटे जाते हैं।

इसके अलावा प्रिलिम्स की आंसर शीट का मूल्यांकन तभी किया जाता है जब अभ्यर्थी प्रिलिम्स के दोनों पेपरों में उपस्थित होता है। इसलिए यदि कोई अभ्यर्थी प्रिलिम्स के दोनों पेपरों में उपस्थित नहीं होता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

UPSC CSAT के ट्रेंड्स

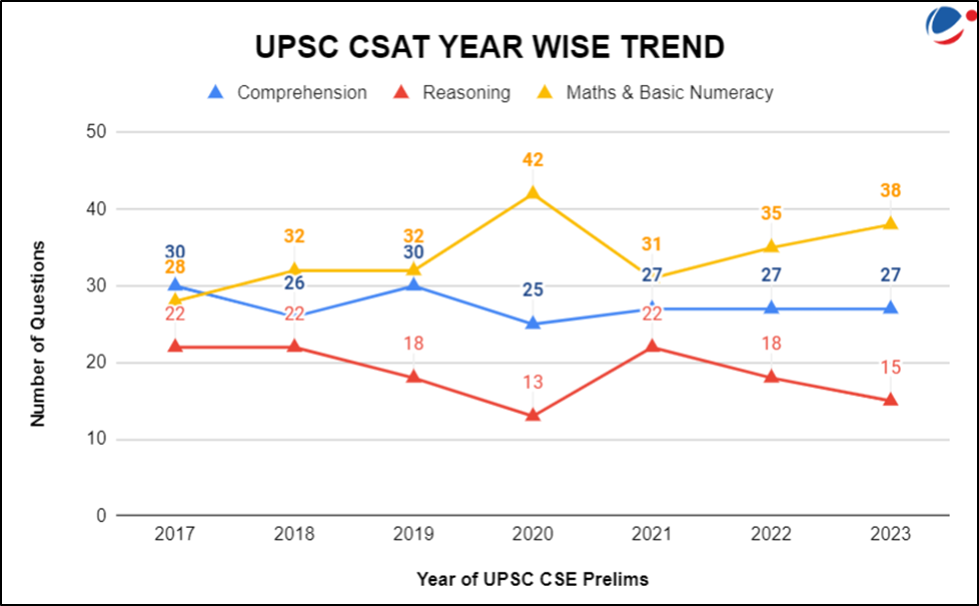

आइए पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न खंडों से पूछे गए प्रश्नों और उनके पैटर्न पर करीब से नजर डालते हैं। नीचे दिया गया ग्राफ CSAT पेपर में 2017 से 2023 तक तीन प्रमुख खंडों- बोधगम्यता, तर्कशक्ति एवं आधारभूत संख्यनन से पूछे गए प्रश्नों के ट्रेंड्स को दर्शाता है। इसका अवलोकन करने से पिछले कुछ वर्षों में इन खंडों के बदलते फोकस और इनके सापेक्ष महत्त्व को समझने में मदद मिलती है:

ग्राफ को देखने से, कुछ प्रमुख ट्रेंड्स स्पष्ट हो जाते हैं:

- बोधगम्यता (Comprehension): पिछले कुछ वर्षों में इस खंड में प्रश्नों की संख्या में अपेक्षाकृत मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे पता चलता है कि CSAT के पेपर के लिए बोधगम्यता संबंधी कौशल पर विशेष रूप से फोकस करना जरूरी हो जाता है।

- तर्कशक्ति (Reasoning): रीजनिंग से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में स्पष्ट रूप से गिरावट देखने को मिलती है, जो प्रिलिम्स एग्जाम में इस खंड पर कम जोर देने का संकेत देती है।

- गणित एवं आधारभूत संख्यनन (Maths & Basic Numeracy): गणित और आधारभूत संख्यनन खंड से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो यह दर्शाता है कि हाल के वर्षों में इन खंडों को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है।

खंड-वार पिछले वर्ष के प्रश्नों के रुझान और अवलोकन:

CSAT के पेपर का विश्लेषण करना और प्रश्नों के रुझानों को समझना अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे अपनी तैयारी की रणनीति को उसी के अनुसार ढाल सकें। आइए, अब इन रुझानों को समझने के लिए प्रत्येक खंड पर विस्तार से नज़र डालते हैं।

A) बोधगम्यता (Comprehension):

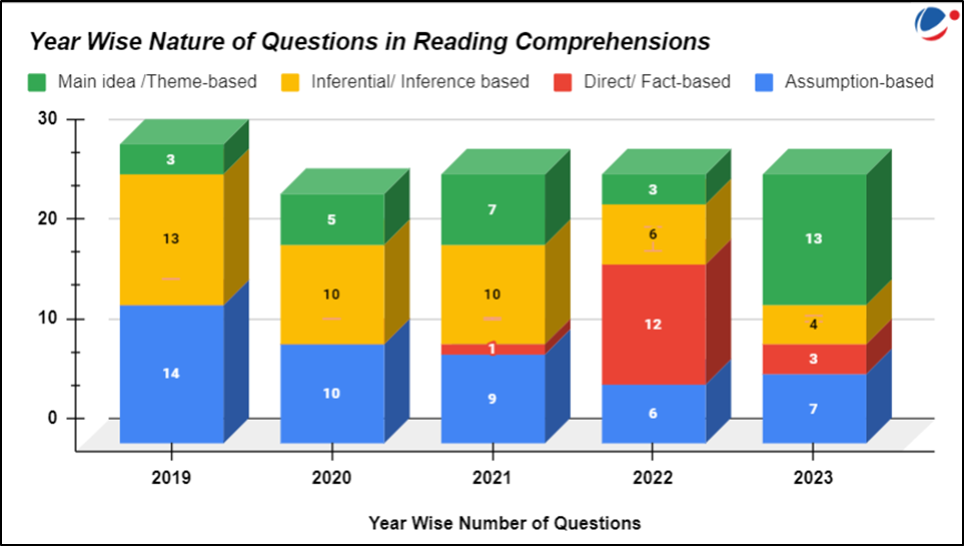

CSAT परीक्षा के बोधगम्यता या कॉम्प्रिहेंशन खंड में पिछले कुछ वर्षों (2019-2023) में एक समान पैटर्न देखा गया है। इसके लिए बेहतर रीडिंग स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। इस खंड के प्रश्नों की कठिनाई का स्तर मध्यम से चुनौतीपूर्ण तक हो सकता है, जो अभ्यर्थी के मजबूत पक्ष और रीडिंग संबंधी दक्षता पर निर्भर करता है।

पिछले कुछ वर्षों से, परिच्छेद के प्रश्नों का पैटर्न काफी हद तक युक्तियुक्त निष्कर्ष (Logical inference), महत्वपूर्ण विचारों (Critical ideas), वैध पूर्वधारणाओं (Valid assumptions) एवं तार्किक उपनिगमन (Logical corollaries) के आसपास घूमता रहता है। आमतौर पर, इस खंड में पूछे जाने वाले परिच्छेद छोटे होते हैं और शायद ही कभी बड़े परिच्छेद पूछे जाते हैं। छोटे परिच्छेद आसान तो लगते हैं, किंतु उनमें छिपी अवधारणाएं काफी गहरी होती हैं।

CSAT के बोधगम्यता वाले खंड में विभिन्न विषयों, जैसे- धर्म, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कानून और दर्शन आदि से संबंधित परिच्छेद पूछे जाते हैं। आइए पिछले वर्ष के पेपर का एक उदाहरण देखते हैं:

परिच्छेद संबंधी उदाहरण: UPSC CSE 2023

भारत में, नगरीय अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण दुर्लभ है। पुनर्चक्रण अधिकांशतः अनौपचारिक क्षेत्रक के पास है। नगरपालिका बजट का तीन-चौथाई से अधिक अंश संग्रहण और परिवहन में चला जाता है, जिससे प्रसंस्करण/संसाधन पुनर्प्राप्ति और निपटान के लिए अत्यंत कम अंश बचता है। इन सब में अपशिष्ट-से-ऊर्जा कहां उपयुक्त जगह पाती है? आदर्श रूप से, यह श्रृंखला में पृथक्करण (गीले अपशिष्ट और अन्य के बीच), संग्रहण, पुनर्चक्रण के पश्चात् और भराव क्षेत्र में जाने से पहले उपयुक्त जगह पाती है। अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलने की कौन-सी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त है, यह इस पर निर्भर है कि अपशिष्ट में क्या है (अर्थात् घटक जैवनिम्नीकरणीय है या नहीं है) और उसका कैलोरी मान क्या है। भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैवनिम्नीकरणीय घटक 50 प्रतिशत से किंचितमात्र ज्यादा है, और जैवमेथैनन (बायोमेथैनेशन) से इसके प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा हल मिल सकता है।

उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर, निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं:

1. नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए।

2. संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकीय आगतों की अपेक्षा होती है जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित कर सकते हैं।

उपर्युक्त पूर्वधारणाओं में से कौन-सी सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

B) तर्कशक्ति (Reasoning)

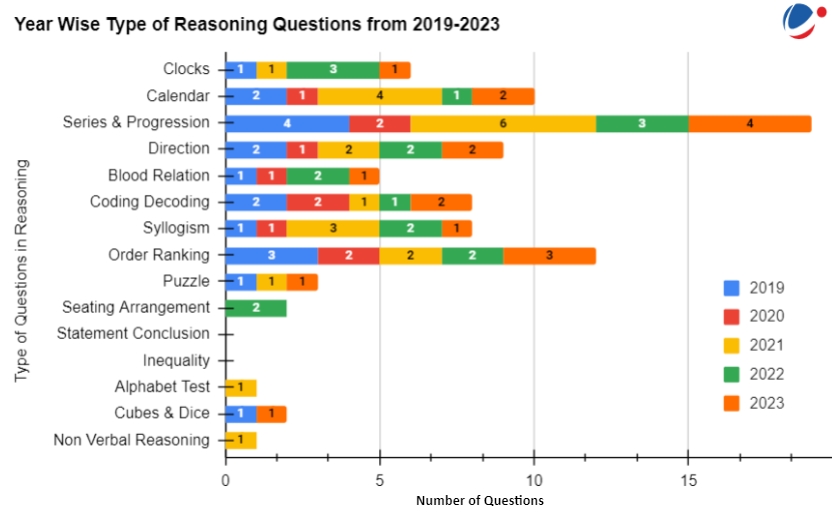

CSAT पेपर में रीजनिंग सेक्शन अभ्यर्थी की तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सेक्शन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें अभ्यर्थी के तर्क कौशल संबंधी विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में, 2019 से 2023 तक, CSAT के रीजनिंग सेक्शन में कुछ विशेष टॉपिक्स से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनमें क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड-रिलेशन, कोडिंग-डिकोडिंग, सिलोगिज़्म एवं ऑर्डर रैंकिंग शामिल हैं। इन मुख्य टॉपिक्स के अलावा, CSAT के रीजनिंग सेक्शन में कभी-कभी पजल सॉल्विंग, सीटिंग अरेंजमेंट और क्यूब्स एवं डाइस तथा नॉन-वर्बल रीजनिंग पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि, इस प्रकार के प्रश्न कम बार ही दिखाई देते हैं, किंतु अभ्यर्थी की तर्क क्षमताओं के समग्र मूल्यांकन में इनकी भूमिका औसत होने के बावजूद महत्वपूर्ण होती है।

प्रश्नों के प्रकारों में इस विविधता से अभ्यर्थी की तर्क क्षमता का व्यापक मूल्यांकन होता है, जिसके चलते यह खंड CSAT परीक्षा का एक डायनेमिक हिस्सा बन जाता है। प्रश्नों की प्रकृति बुनियादी से लेकर जटिल तक हो सकती है, जिनमें रीजनिंग के कई चरण शामिल होते हैं। हालांकि कुल मिलाकर उनकी कठिनाई का स्तर काफी हद तक मध्यम स्तर का होता है। पिछले वर्ष के पेपर का एक उदाहरण निम्नलिखित है:

UPSC 2023 रीजनिंग (कोडिंग-डिकोडिंग) का एक प्रश्न

यदि ‘ZERO’ को ‘CHUR’ के रूप में लिखा जाता है, तो ‘PLAYER’ को किस रूप में लिखा जाएगा ?

(a) SOCAGT

(b) SODBGT

(c) SODBHT

(d) SODBHU

C) गणित एवं आधारभूत संख्ययन (Maths & Basic Numeracy)

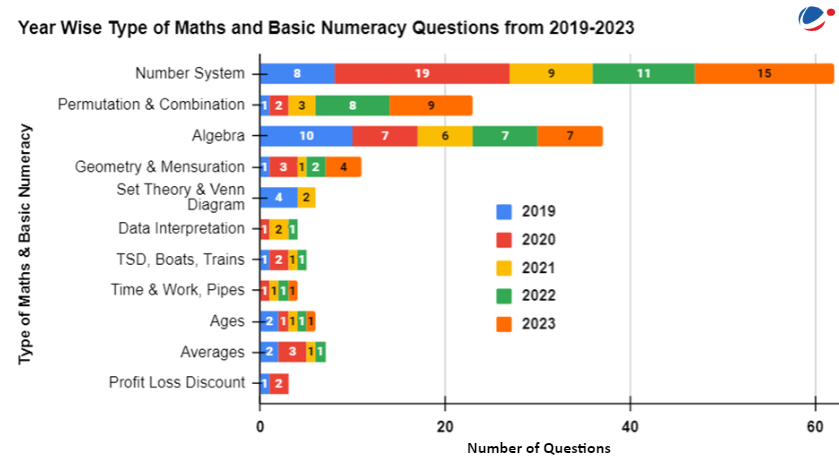

प्रिलिम्स परीक्षा 2019 से 2023 तक गणित एवं आधारभूत संख्ययन (Maths & Basic Numeracy) खंड में संख्या पद्धति को काफी जगह मिली है, जो इस खंड में इसकी अहम भूमिका को दर्शाता है। इसके अलावा, बीजगणित (Algebra) और क्रमचय एवं संचय (Permutation & Combination) भी नियमित रूप से पूछे जाते हैं, हालांकि हाल की परीक्षाओं में क्रमचय एवं संचय को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है।

हालांकि ज्यामिति और क्षेत्रमिति (Geometry & Mensuration) के साथ-साथ समुच्चय सिद्धांत और वेन आरेख (Set Theory & Venn Diagram) से उतने अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी इन टॉपिक्स से गणितीय कौशल का व्यापक परीक्षण किया जाता है।

हालांकि आंकड़ों का निर्वचन (Data Interpretation), समय-गति-दूरी (TSD); नाव, ट्रेन, समय और कार्य, पाइप, आयु और औसत आदि से संबंधित प्रश्न कम बार ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये परीक्षा को और अधिक व्यापक बनाते हैं। लाभ-हानि-छूट (Profit-Loss-Discount), प्रतिशतता, ब्याज, अनुपात-समानुपात और मिश्रण-प्रमिश्रण (Mixture-Alligation) जैसे टॉपिक्स से भी कम ही प्रश्न से पूछे जाते हैं, लेकिन ये परीक्षा के व्यापक दायरे को दर्शाते हैं।

कठिनाई का स्तर सरल गणितीय गणनाओं से लेकर अधिक जटिल प्रश्नों तक हो सकता है जिनके लिए गणितीय अवधारणाओं एवं उनके इस्तेमाल की गहरी समझ होना जरूरी है। यह अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी में सभी पहलुओं को शामिल करने वाले दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता को दर्शाता है, ताकि अभ्यर्थी CSAT पेपर के गणित एवं आधारभूत संख्यनन खंड की विविध एवं अप्रत्याशित प्रकृति के प्रश्नों को कुशलतापूर्वक हल कर सकें।

पिछले वर्ष के प्रश्न-पत्र से एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

UPSC 2023 से आधारभूत संख्यनन (Basic Numeracy) का प्रश्न

9 को 99 बार लिख कर कोई संख्या N बनाई जाती है। यदि N को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा ?

(a) 11

(b) 9

(c) 7

(d) 1

UPSC CSAT प्रिलिम्स की रणनीति

CSAT के व्यापक सिलेबस को बेहतर ढंग से कवर करने के लिए सुनियोजित रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है। अभ्यर्थी को CSAT के पिछले वर्ष के पेपर को हल करके अपनी तैयारी के मौजूदा स्तर का मूल्यांकन करने की शुरुआत करनी चाहिए। अपने मजबूत पक्ष और सुधार की आवश्यकता वाले पक्षों का मूल्यांकन करने के लिए 100 से अधिक बेंचमार्क स्कोर का लक्ष्य निर्धारित करें।

यह प्रारंभिक मूल्यांकन आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अनुसार आपके स्टडी प्लान को बनाने और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आप विभिन्न टॉपिक्स पर अपनी पकड़ के अनुसार समय दे सकेंगे।

एक अनुशासन-बद्ध और सुनियोजित स्टडी प्लान होना आवश्यक है। भ्रम की स्थिति से बचने और अपनी समझ को बेहतर करने के लिए प्रत्येक सेक्शन के लिए एक विश्वसनीय अध्ययन स्रोत का चयन करना चाहिए। पिछले वर्ष के CSAT के पेपर्स को नियमित रूप से हल करना भी तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, जिससे आप परीक्षा के प्रारूप और प्रश्नों के प्रकारों से बेहतर रूप से अवगत रहें।

प्रैक्टिस सेशन और मॉक टेस्ट के परिणामों के आधार पर अपने स्टडी प्लान की लगातार समीक्षा और उसमें आवश्यकतानुसार बदलाव करना महत्वपूर्ण है। इन प्रैक्टिस सेशन और मॉक टेस्ट से आपको सिलेबस की व्यापक समझ मिलती है।

CSAT के पेपर में मुख्य रूप से कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और आधारभूत संख्यनन जैसे सेक्शन्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इन सेक्शन्स से सम्बंधित अपनी स्किल और क्षमता को बढ़ाना अनिवार्य है। इन सेक्शन्स में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

बोधगम्यता या कॉम्प्रिहेंशन

- नियमित रूप से एक्टिव रीडिंग की आदत डालें: जैसा कि ऊपर बताया गया है, विभिन्न क्षेत्रों के विषयों को लगातार पढ़ना महत्वपूर्ण होता है। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, लाइव मिंट जैसे अच्छे समाचार पत्रों के लेख, मुख्य लेख (Lead articles) और ओप-एड (op-eds) को नियमित और सक्रिय रूप से पढ़ना जरूरी है।

- पढ़ने की आदत के लिए अन्य वैकल्पिक स्रोत: कुछ अन्य उपयोगी स्रोतों में द हिंदू अखबार का मैगज़ीन सेक्शन और रविवार का संस्करण शामिल हो सकता है। इससे बोधगम्यता और विश्लेषणात्मक कौशल में सुधार होगा। इससे अभ्यर्थी के सोचने का नजरिया और बेहतर होगा और वह विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में अवगत भी रहेगा।

- प्रश्न में दिए गए निर्देशात्मक शब्दों के अर्थ को लेकर स्पष्टता: अधिकांश प्रश्नों के लिए निर्देशात्मक शब्दों जैसे कि “मर्म” (Crux), “युक्तियुक्त एवं तर्कसंगत निष्कर्ष” (Logical and rational inference), “पूर्वधारणाएं” (assumption) आदि की स्पष्ट समझ होना जरूरी है। इसलिए अभ्यर्थियों इनके अर्थों और उनके बीच के अंतर के बारे में भी ठीक से मालूम होना ही चाहिए। इनके अर्थ के बारे में स्पष्टता ना होने से कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने और उनके प्रश्नों के उत्तर देने में काफी दिक्कत हो सकती है।

- समय का बेहतर प्रबंधन: कॉम्प्रिहेंशन में कुछ प्रश्न हमेशा पेचीदा होते हैं। अतः इस बात का ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए, जिनके बारे में लेकर उन्हें कोई संदेह न हो। इस स्थिति में अपने मजबूत पक्ष के बारे मालूम होने से बेहतर समय प्रबंधन और अंततः बेहतर स्कोर संभव होता है।

- पूर्वधारणा/ पूर्वाग्रहों से मुक्ति: अभ्यर्थियों द्वारा अक्सर की जाने वाली सामान्य गलतियों में से एक यह है कि वे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के परिच्छेद से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते समय सामान्य अध्ययन (GS) का ज्ञान इस्तेमाल करने लगते हैं। इसलिए अभ्यर्थी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्नों का उत्तर देते समय सामान्य अध्ययन पर आधारित किसी भी पूर्वधारणा या पूर्वाग्रह का उपयोग नहीं करना चाहिए।

गणित एवं तर्कशक्ति:

- मूलभूत अवधारणाओं की स्पष्ट समझ: गणित के सिलेबस में शामिल सभी विषयों, जैसे- संख्या पद्धति, प्रतिशतता, अनुपात आदि की बुनियादी अवधारणाओं और उनके उपयोगों करने के बारे में बेहतर समझ और पकड़ बनाना सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण कदम है।

- नियमित अभ्यास या प्रेक्टिस पर ध्यान दें: कम प्रैक्टिस करने के चलते अभ्यर्थी पूरा पेपर नहीं कर पाते हैं और इसके चलते क़्वालिफयिंग नम्बर भी नहीं ला पाते हैं। सही प्लानिंग और मॉक टेस्टों की प्रैक्टिस से अभ्यर्थी पूरे पेपर को बेहतर ढंग से हल कर सकते हैं और उनके कट-ऑफ को पार करने की संभावना भी बढ़ जाती है।

- आंकड़ों के निर्वचन (Data interpretation) से संबंधित कौशल में सुधार के लिए स्त्रोत: दैनिक समाचार पत्रों के आंकड़ों से संबंधित सेक्शन पर ध्यान देना और आर्थिक सर्वेक्षण उपयोगी स्रोत हो सकते हैं क्योंकि इसमें सार्थक व्याख्या के साथ डेटा और संख्याएं होती हैं, जैसे कि तालिका/ रेखा आरेख (टेबल/ लाइन ग्राफ) आदि। इससे अभ्यर्थियों को संख्याओं से परिचित होने और अपनी विश्लेषणात्मक कौशल को सुधारने में मदद मिलेगी।

- भाषा पर उचित पकड़: तर्कशक्ति को बेहतर बनाने के लिए अभ्यर्थी के पास व्याकरण के ज्ञान के साथ-साथ बुनियादी से मध्यम स्तर का भाषा कौशल होना चाहिए। अभ्यर्थी अक्सर भाषा और व्याकरण कौशल को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये हमें किसी कथन में त्रुटि की पहचान करने और सही उत्तर का चयन करने में मदद करते हैं।

- अन्य महत्वपूर्ण बातें: उपर्युक्त बातों के अलावा, अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम सॉल्विंग की रिवर्स इंजीनियरिंग तकनीक विकसित करनी चाहिए। यह तकनीक प्रश्नों का हल करते समय प्रत्येक विकल्प को लेकर गणना करने की जरूरत को कम करने में अभ्यर्थियों की मदद करती है। साथ ही, अभ्यर्थी क्विक रिवीजन और याद रखने के लिए महत्वपूर्ण सूत्रों, नए टिप्स और टूल का अध्याय/विषयवार नोट्स बना सकते हैं।

निष्कर्ष

ऊपर CSAT प्रिलिम्स के पैटर्न और प्रश्नों से संबंधित विश्लेषण के बारे में बताया गया है। इसलिए तैयारी की एक बेहतर रणनीति, बोधगम्यता (कॉम्प्रिहेंशन), तर्कशक्ति (रीजनिंग) और बेसिक न्यूमेरेसी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रिलिम्स के पैटर्न में होने वाले बदलावों के साथ अभ्यर्थियों को अपनी रणनीति में आवश्यकतानुसार बदलाव करते रहना चाहिए। अंततः सफलता की राह में आगे बढ़ने के लिए नियमित प्रैक्टिस, महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देना और समय का प्रभावी प्रबंधन करना महत्वपूर्ण होता है।