भूमिका

भारत में तीव्र तकनीकी प्रगति ने समाज को गहराई से प्रभावित किया है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को नई दिशा दी है। स्मार्टफोन को व्यापक रूप से अपनाने और इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार ने सूचना, शिक्षा और आर्थिक अवसरों की प्राप्ति को लोकतांत्रिक बना दिया है।

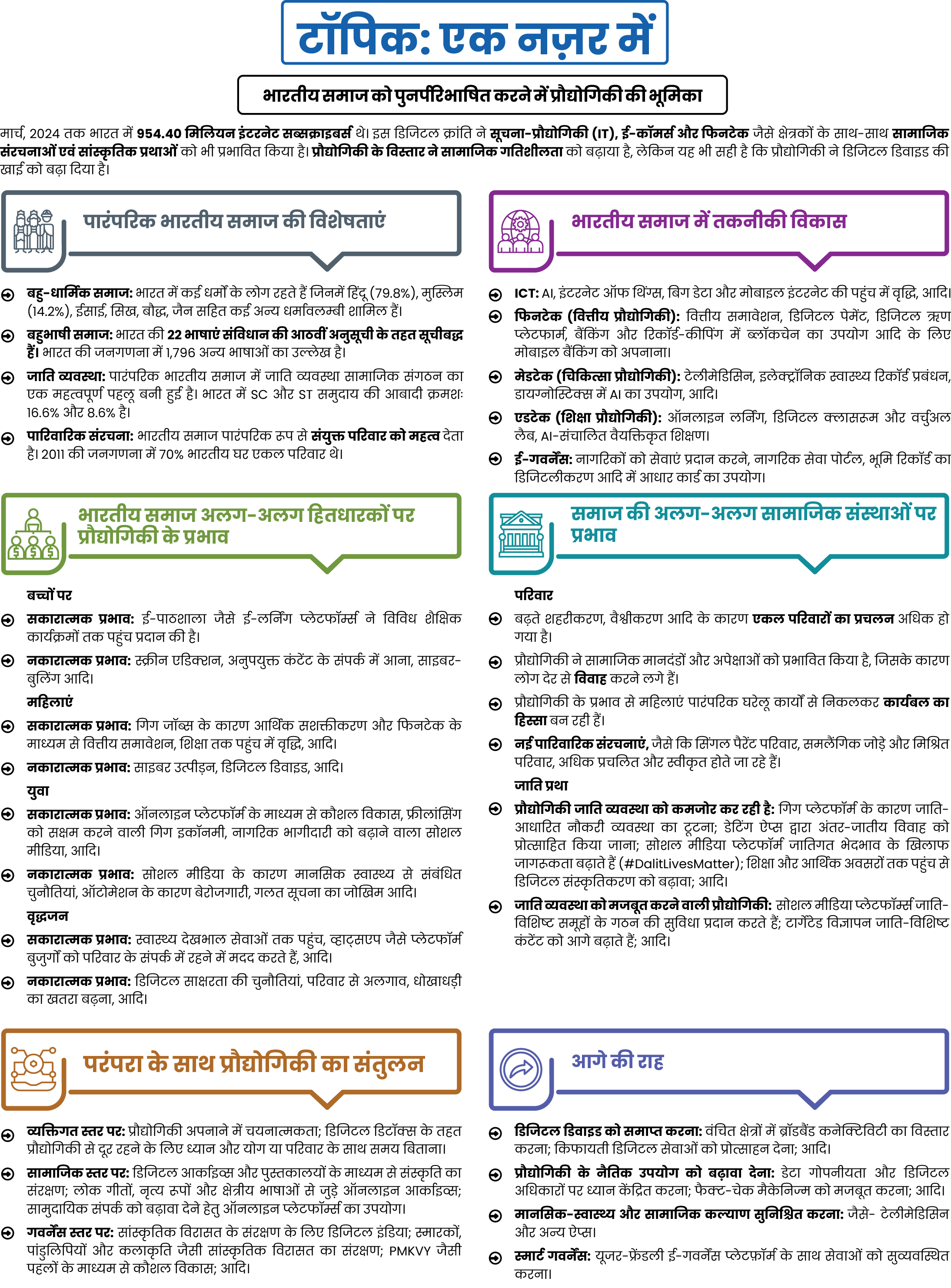

PIB पर प्रकाशित एक डेटा के अनुसार मार्च 2024 तक, भारत में 954.40 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स थे, जो विश्व में इंटरनेट से जुड़ी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। इस डिजिटल क्रांति ने खासतौर पर सूचना-प्रौद्योगिकी (IT), ई-कॉमर्स और फिनटेक जैसे क्षेत्रकों में महत्वपूर्ण आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा दिया है। हालांकि, प्रौद्योगिकी विकास का प्रभाव अर्थव्यवस्था के अलावा अन्य क्षेत्रकों पर भी पड़ा है।

प्रौद्योगिकी ने भारत की सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित किया है, सांस्कृतिक प्रथाओं में परिवर्तन लाया है तथा सामाजिक संस्थाओं और मूल्य प्रणालियों को नई दिशा दी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि, प्रौद्योगिकी के विस्तार ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाया है और पहले से हाशिए पर मौजूद समूहों को सशक्त बनाया है। लेकिन यह भी सही है कि प्रौद्योगिकी ने डिजिटल डिवाइड की खाई को बढ़ा दिया है तथा पारिवारिक संरचना और सांस्कृतिक मानदंडों में बदलाव जैसी चुनौतियां भी पैदा की हैं।

इस तरह देखें तो, प्रौद्योगिकी एक ओर भारत में प्रगति का वाहक बनी है तो दूसरी ओर व्यापक सामाजिक बदलाव का जरिया भी बनी है।

- Tags :

- डिजिटल डिटॉक्स

- भारतीय समाज

- परिवारों पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव

- शहरीकरण को बढ़ावा देने वाली तकनीक

- डिजिटल विभाजन

- प्रौद्योगिकी का नैतिक उपयोग