परिचय

- भारत की 26 प्रतिशत आबादी 10-24 वर्ष के आयु वर्ग की है। भारत को इस जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने का सुनहरा अवसर प्राप्त है।

- भारत, 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अमेरिका और चीन विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं।

रोजगार की स्थिति

- बेरोजगारी दर 2017-18 की 6 प्रतिशत से लगातार घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई है।

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 49.3 प्रतिशत से बढ़कर 50.4 प्रतिशत हो गई है, इसी अवधि (वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही से वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही) के दौरान श्रमिक- जनसंख्या- अनुपात (WPR) 46 प्रतिशत से बढ़कर 47.2 प्रतिशत हो गया है।

- कार्यबल में स्व-नियोजित श्रमिकों का अनुपात 2017-18 के 52.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 58.4 प्रतिशत हो गया है।

कार्यबल का क्षेत्रकवार वितरण

- PLFS 2023-24 के अनुसार, कृषि क्षेत्रक रोजगार देने में अग्रणी बना हुआ है। कृषि क्षेत्रक में 2017-18 में देश का 44.1 प्रतिशत कार्यबल नियोजित था, जो बढ़कर 2023-24 में 46.1 प्रतिशत हो गया।

- विनिर्माण क्षेत्रक में कार्यबल 12.1 प्रतिशत से घटकर 11.4 प्रतिशत और सेवा क्षेत्रक में कार्यबल 31.1 प्रतिशत से घटकर 29.7 प्रतिशत हो गया।

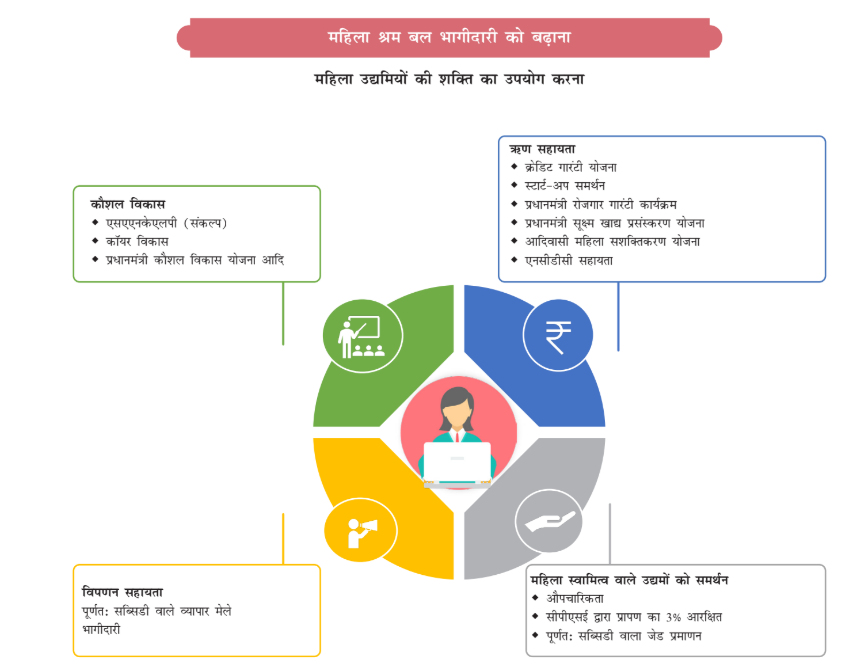

महिला श्रम बल सहभागिता दर (LFPR) में रुझान

- महिला LFPR 2017-18 के 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है।

- अधिकतर राज्यों (21) में FLFPR 30-40 प्रतिशत की सीमा में है।

- 2023-24 में सात राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों ने FLFPR 40 प्रतिशत से अधिक रिपोर्ट की गई, जिसमें सिक्किम में अधिकतम 56.9 प्रतिशत दर दर्ज की गई।

मजदूरी और आय में रुझान

- नियमित वेतन/ वेतनभोगी श्रमिकों और स्व-रोजगार श्रमिकों की औसत मासिक आय 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान 5 प्रतिशत की CAGR से बढ़ी।

- इसी अवधि के दौरान अनियत श्रमिकों (कैजुअल वर्कर्स) की दैनिक मजदूरी 9 प्रतिशत की CAGR से बढ़ी।

- ग्रामीण मजदूरी: औसतन, कृषि में नकदी मजदूरी दर में पुरुषों के मामले में 5.7 प्रतिशत और महिलाओं के मामलों में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किए जाने पर, कृषि में वास्तविक मजदूरी दर में मामूली वृद्धि देखी गई, जिसमें पुरुषों के लिए 0.6 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- वित्त वर्ष 24 में कॉर्पोरेट लाभप्रदता 15 साल के शिखर पर पहुंच गई। वित्त वर्ष 24 में लाभ 22.3 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन रोजगार में मात्र 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारत में औपचारिक क्षेत्रक का विकास

- EPFO सब्सक्रिप्शन में निवल वृद्धि दोगुनी से अधिक हो गई है, जो वित्त वर्ष 19 में 61 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 131 लाख हो गई है।

असंगठित श्रमिकों का कल्याण

- असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण और समर्थन के लिए ई-श्रम (e-Shram) पोर्टल शुरू किया गया।

- ई-श्रम (e-Shram) – "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" लॉन्च किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/ कल्याण योजनाओं का एक ही पोर्टल पर एकीकरण किया गया है।

रोजगार सृजन: रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में कदम

सुरक्षा बनाम लचीलापनः रोजगार सृजन में विनियमन की भूमिका

- रोजगार सृजन में सहायता के लिए मौजूदा केंद्रीय कानूनों का सरलीकरण किया गया है। इसके लिए चार श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं; मजदूरी संहिता, 2019; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना

- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान है।

- 2029-30 तक गिग कार्यबल के 23.5 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो गैर-कृषि कार्यबल का 6.7 प्रतिशत और कुल आजीविका का 4.1 प्रतिशत होगा।

हरित कार्यबल (ग्रीन वर्कफोर्स) का निर्माण: अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन

- भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कुल नौकरियों की संख्या 2023 में लगभग 1.02 मिलियन तक पहुँच गई, जिसमें हाइड्रोपावर सबसे बड़ा नियोक्ता रहा (IRENA की रिपोर्ट)।

- महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (SHGs) रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे, जिसमें सौर उद्यमिता (सोलर एंटरप्रेन्योरशिप) भी शामिल है।

- जलवायु-स्मार्ट समाधान, जो विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा (DRE) का उपयोग करते हैं, वे रोजगार सृजन में सहायक होंगे।

- महिलाओं के रोजगार में चुनौतियां: जलवायु परिवर्तन, आपदाएं, जेंडर पक्षपाती टूल्स, कम वित्तीय सहायता, सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक बाधाएं।

कौशल विकासः बदलती दुनिया के लिए नव कौशल (न्यू-स्किलिंग), कौशल को पुनः प्राप्त करना (री-स्किलिंग) और कौशल बढ़ाना (अप-स्किलिंग)

- PLFS रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, 15-29 वर्ष की आयु वर्ग के 4.9 प्रतिशत युवाओं ने औपचारिक व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि अन्य 21.2 प्रतिशत ने अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) डेटा दर्शाता है कि 90.2 प्रतिशत कार्यबल की शिक्षा माध्यमिक स्तर के समकक्ष या उससे कम है।

- 88.2 प्रतिशत कार्यबल निम्न दक्षता वाले कार्यों में संलग्न है, जिनमें प्राथमिक और अर्ध-कुशल व्यावसायिक कौशल शामिल हैं।

बदलती दुनिया की मांग के अनुरूप कौशल विकास

- री-स्किलिंग और अपस्किलिंग: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) में क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना (CTS) के तहत 1.24 करोड़ से अधिक नामांकित हैं; प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत 1.57 करोड़ प्रशिक्षित, 1.21 करोड़ प्रमाणित (लघु अवधि प्रशिक्षण-STT), विशेष परियोजनाएँ (SP), और रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL))।

- महिला सहभागिता: PMKVY के तहत वित्तीय वर्ष 2025 में महिलाओं की भागीदारी 58 प्रतिशत रही।

- नवाचार और भविष्य के कौशल: राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा 200 से अधिक नवाचार और भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम (न्यू एज & फ्यूचर स्किल कोर्सेज ) स्वीकृत किए गए; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कौशल के साथ स्तरीय कौशल रूपरेखा (मूलभूत, मध्यम और उन्नत स्तर) तैयार की गई।

- उद्योग साझेदारी: ITI उन्नयन योजना (2024) के तहत 1,000 ITIs को हब-एंड-स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा, साथ ही PM इंटर्नशिप योजना भी लागू होगी।

- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्किलिंग: स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल, उद्योग-संगत पाठ्यक्रमों की आसान पहुंच के साथ सभी को कौशल प्रदान करने की दिशा में पहल।

निष्कर्ष

नियम अनुपालन को सरल बनाकर, श्रम को रोजगार अनुकूल बनाकर, और श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देकर, श्रम सुधारों ने अनुकूल वातावरण तैयार किया है जो व्यवसाय करने में सुगमता और श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाता है। साथ में, ये उपाय 'रोजगार सृजन के वर्चुअस चक्र' को बढ़ावा देते हैं, जो सतत रोजगार वृद्धि और आर्थिक समावेशिता का समर्थन करते हैं।

एक-पंक्ति में सारांशभारत की रोजगार और कौशल विकास रणनीतियाँ औपचारीकरण, डिजिटल स्किलिंग और कार्यबल सहभागिता पर केंद्रित है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप रोजगार सृजन की गति तेज करनी होगी। |

UPSC के लिए प्रासंगिकता

|