सुर्ख़ियों में क्यों?

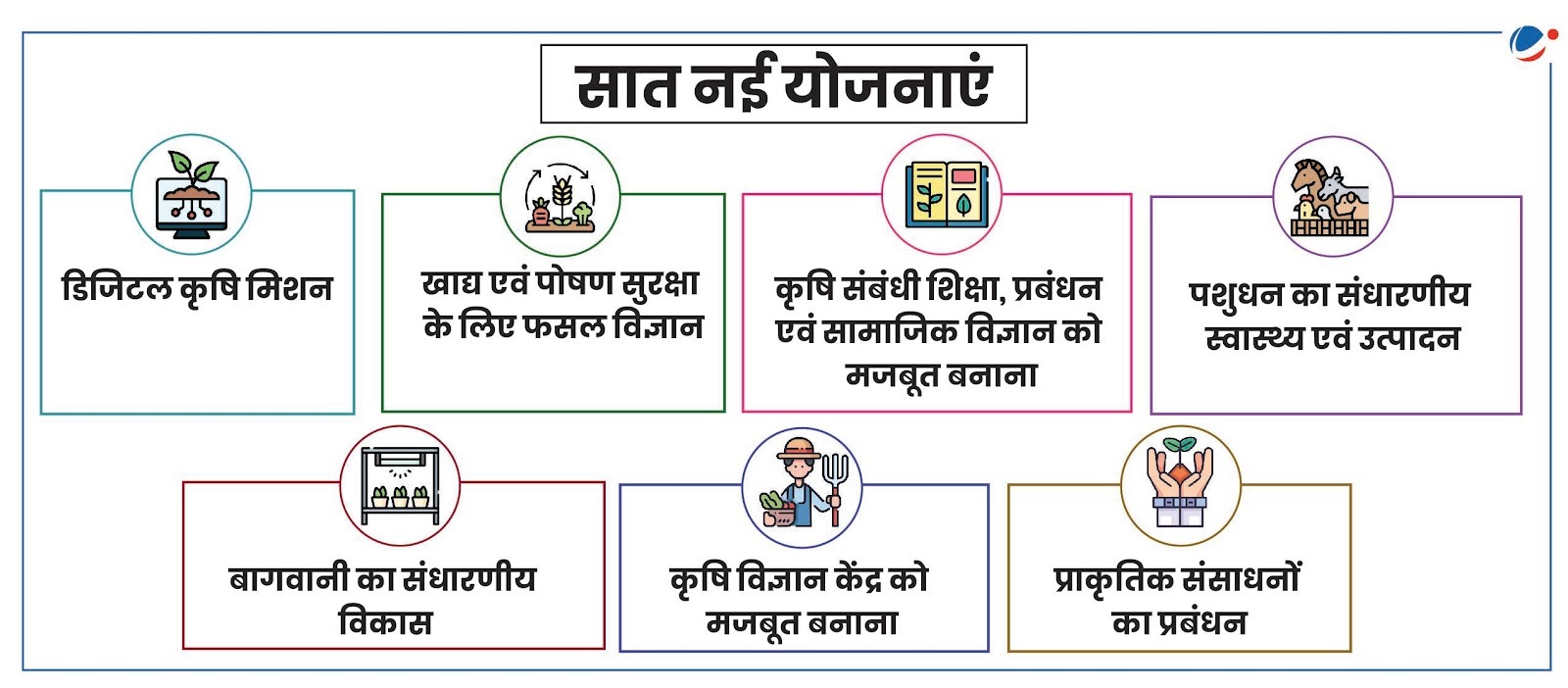

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी। इन योजनाओं हेतु कुल 14,235.3 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

किसानों के जीवन और आजीविका की वर्तमान स्थिति

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कहा गया है कि देश की 65 प्रतिशत आबादी (2021 डेटा) ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है।

- 2018-19 में भारतीय किसानों की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी।

किसानों की आजीविका बढ़ाने में समस्याएं/ बाधाएं

- तकनीकी समस्याएं:

- सरल तरीके से ऋण मिलने में समस्या और कम जागरूकता के कारण पुरानी एवं अनुपयुक्त तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

- उदाहरण के लिए- भारत में केवल 47% कृषि कार्य मशीनीकृत हैं। यह चीन (60%) और ब्राजील (75%) जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है।

- सरल तरीके से ऋण मिलने में समस्या और कम जागरूकता के कारण पुरानी एवं अनुपयुक्त तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

- अनुसंधान और विकास से जुड़ी समस्याएं: देश में कृषि से जुड़े अनुसंधान संसाधनों की कमी, कई तरह के कानूनों और बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) में अस्पष्टता के कारण बाधित हैं।

- भारत अपने कृषि GDP का केवल 0.4% अनुसंधान और विकास कार्यों पर खर्च करता है। यह अनुपात चीन, ब्राजील और इजरायल जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है।

- कृषि ऋण: संस्थागत ऋण, यानी बैंकों से मिलने वाले ऋण में किसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में काश्तकार किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

- प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी चिंताएं: इनमें शामिल हैं- मृदा में ऑर्गेनिक पदार्थों की कमी, उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, पानी की कमी, वर्षा पर निर्भर कृषि के अंतर्गत अधिक क्षेत्र होना, निम्न जल-उपयोग दक्षता, आदि।

- आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चिंताएं:

- अपर्याप्त बुनियादी ढांचा: आपूर्ति श्रृंखला के अलग-अलग चरणों में 30-35% फल और सब्जियां नष्ट हो जाती हैं। इन चरणों में फसल कटाई, भंडारण, ग्रेडिंग, परिवहन, पैकेजिंग और वितरण शामिल हैं।

- निर्यात में बाधाएं: गैर-प्रशुल्क व्यापार बाधाएं (NTB) जैसी सेनेटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के आयात के लिए सख्त दिशा-निर्देश भारत से निर्यात में बाधा डालते हैं।

- कम उत्पादकता: उदाहरण के लिए- कृषि एवं खाद्य संगठन (FAO) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में धान की उत्पादकता अभी भी लगभग 2.85 टन प्रति हेक्टेयर बनी हुई है। यह चीन और ब्राजील की उपज दर क्रमशः 4.7 टन/ हेक्टेयर और 3.6 टन/ हेक्टेयर से कम है।

- इसके मुख्य कारण हैं- कृषि जोत का छोटा आकार यानी छोटे-छोटे टुकड़ों में कृषि भूमि, समुचित सिंचाई सुविधाओं का न होना, मृदा क्षरण की समस्या, गुणवत्तापूर्ण इनपुट (उर्वरक) प्राप्त करने में कठिनाई, आदि।

- अन्य मुद्दे:

- अनियमित जलवायु पैटर्न: आर्थिक सर्वेक्षण (2018) के अनुमान के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण कृषि क्षेत्रक में प्रतिवर्ष 9-10 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है।

- उपज के बदले कम कीमत प्राप्ति: खेतों में फसल की कीमतों (FHP) और बाजारों में रिटेल कीमतों के बीच अधिक अंतर देखा जाता है।

- अच्छी उपज वाले वर्ष में फसल की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से भी नीचे गिर जाती हैं, जिससे कृषि संकट पैदा होता है।

नई योजनाएं किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने में कैसे मदद करेंगी?

- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:

- डिजिटल कृषि मिशन के तहत परिशुद्ध खेती (Precision farming) के जरिए संभावित उपज हानि को कम करने में मदद मिलेगी।

- डिजिटल भूमि नक्शा (मैप) कृषि के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने और भूमि उपयोग में सुधार करने में मदद कर सकता है।

- मौसम का पूर्वानुमान और जलवायु मॉडलिंग चरम मौसमी घटनाओं एवं आपदाओं के जोखिमों को कम करने में मदद करता है।

- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान: यह निम्नलिखित को बढ़ावा देगा:

- पारंपरिक ब्रीडिंग तकनीकों और आनुवंशिक संशोधन एवं जीन एडिटिंग (जैसे कि CRISPR) जैसी आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी तरीकों से उच्च उपज देने वाली, रोग प्रतिरोधी और जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों का विकास संभव होगा।

- लोगों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (हिडन हंगर) को दूर करने के लिए बायो-फोर्टिफिकेशन का फायदा उठाया जाएगा।

- डिजिटल कृषि मिशन के तहत परिशुद्ध खेती (Precision farming) के जरिए संभावित उपज हानि को कम करने में मदद मिलेगी।

- कृषि शिक्षा और आउटरीच:

- कृषि संबंधी शिक्षा, प्रबंधन एवं सामाजिक विज्ञान को मजबूत बनाने से ग्रामीण विकास के सिद्धांतों को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है।

- यह ग्रामीण अवसंरचना, ऋण सुविधाओं, बाजार पहुंच और सामाजिक सेवाओं में सुधार के लिए नीति निर्माण और उनके कार्यान्वयन को मजबूत करेगा।

- कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) को मजबूत करने से किसानों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी उत्पाद (बीज, रोपण सामग्री, बायो-एजेंट और पशुधन) उपलब्ध होंगे तथा किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए फ्रंटलाइन विस्तार गतिविधियों का आयोजन किया जा सकेगा।

- कृषि संबंधी शिक्षा, प्रबंधन एवं सामाजिक विज्ञान को मजबूत बनाने से ग्रामीण विकास के सिद्धांतों को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है।

- कृषि उप-क्षेत्रकों पर विशेष ध्यान: पशुधन और बागवानी क्षेत्रकों के लिए योजनाएं, उच्च उत्पादन क्षमता वाले इन क्षेत्रकों में संधारणीय तरीके से उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेंगी।

- उदाहरण के लिए- पशुधन का संधारणीय स्वास्थ्य एवं उत्पादन योजना डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास, पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन आदि पर केंद्रित है।

इस संबंध में किए जा सकने वाले अन्य संरचनात्मक उपाय: अशोक दलवई समिति की सिफारिशें

- बड़े खेत मालिकों को सक्षम बनाना ताकि वे किसान से खेत प्रबंधक बन सकें: संसाधन उपयोग दक्षता और बेहतर आउटकम प्राप्त करने के लिए कृषि कार्य से जुड़ी सभी संभावित गतिविधियों को आउटसोर्स किया जा सकता है।

- पेशेवर सेवा प्रदाताओं {मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEM) सहित} की एक प्रणाली को कीट प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन और फसल प्रबंधन जैसी कृषि सेवाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

- कृषि के कार्यों को फिर से परिभाषित करना: वर्तमान में कृषि को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली गतिविधि तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन अब कृषि को औद्योगिक गतिविधियों (जैसे- रसायन, निर्माण, ऊर्जा, फाइबर, खाद्य आदि) का समर्थन करने हेतु कच्चे माल का उत्पादन करने वाली एक गतिविधि भी समझा जाना चाहिए।

- द्वितीयक कृषि को अपनाना: यह मुख्य उपज (फसल) के अलावा कृषि से उत्पन्न प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मूल्य संवर्धन गतिविधियों को बढ़ावा देता है।

- खेत में पैदा होने वाले प्राथमिक उत्पादों (फसल) के अलावा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अधिक मूल्यवान उत्पाद बनाने की प्रक्रिया को द्वितीयक कृषि कहते हैं।

- 'फोर्क टू फार्म' अप्रोच को अपनाना: कृषि-लॉजिस्टिक्स (भंडारण और परिवहन), कृषि-प्रसंस्करण और मार्केटिंग व्यवस्था में सुधार करके किसानों की मौद्रिक आय बढ़ाई जा सकती है।

- फसल किस्म प्रतिस्थापन अनुपात (VRR) को बढ़ाना: देश के 128 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीजों की पुरानी किस्मों को चरणबद्ध तरीके से हटाने तथा उनकी जगह हाइब्रिड और उन्नत बीजों की बुआई को बढ़ावा देना चाहिए।

- जल प्रबंधन: सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग, भूजल पुनर्भरण और कृषि जलवायु आधारित फसल/ उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए।

- कृषि क्षेत्रक का विविधीकरण: अशोक दलवई समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित बदलावों पर जोर देने का सुझाव दिया है:

- केवल मुख्य अनाज (धान और गेहूं) की बजाय पोषक-अनाज की खेती;

- केवल खाद्यान्न (अनाज + दालें) की बजाय फल, सब्जियां और फूलों की खेती;

- केवल कार्बोहाइड्रेट की बजाय प्रोटीन युक्त खाद्य उत्पादों (जैसे- दाल) की खेती;

- केवल पादप/ वनस्पति आधारित प्रोटीन की बजाय पादप + जीव/ पशु आधारित प्रोटीन (अंडे, दूध, मांस और मछली)

- केवल खेत में फसल पर निर्भरता की बजाय बागवानी + डेयरी + पशुधन + मत्स्य पालन को भी अपनाना, आदि।