परिचय

- भारत में विनिर्माण क्षेत्रक में वित्त वर्ष 2025 में 6.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। इसमें विद्युत व निर्माण क्षेत्रक में प्रगति का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

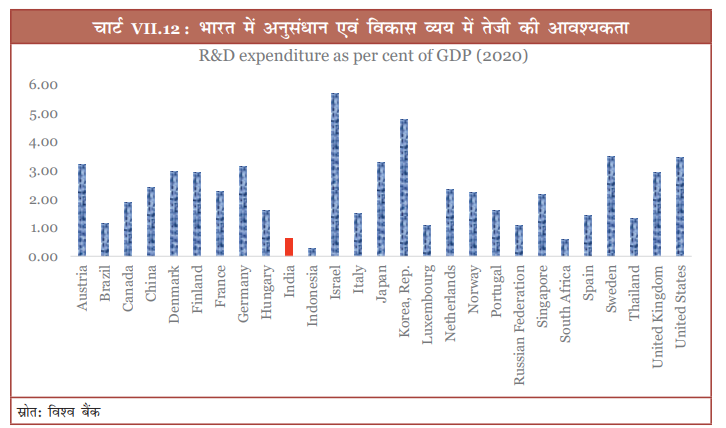

- वर्तमान में, वैश्विक विनिर्माण क्षेत्रक में भारत की हिस्सेदारी 2.8% है, जबकि चीन की हिस्सेदारी 28.8% है। इस प्रकार, वर्तमान वित्त वर्ष भारत के लिए संवृद्धि हेतु महत्वपूर्ण अवसर ला रहा है।

कोर इनपुट उद्योग (Core Input Industries)

- सीमेंट: भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। घरेलू सीमेंट की खपत प्रति व्यक्ति लगभग 290 किलोग्राम है, जबकि वैश्विक औसत 540 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है।

- इस्पात: इस्पात की मांग अंतिम उपयोगकर्ता क्षेत्रकों में वृद्धि, राष्ट्रीय इस्पात नीति और उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना द्वारा संचालित होती है। स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति कुशल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है और उच्च गुणवत्ता वाले स्क्रैप की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, हरित इस्पात (ग्रीन स्टील) को अपनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है।

- रसायन और पेट्रो-रसायन क्षेत्रक: भारत एक निवल आयातक है, जो पेट्रोकेमिकल मध्यवर्ती वस्तुओं के लगभग 45% के लिए आयात पर निर्भर है।

- पूंजीगत वस्तुएं: प्रौद्योगिकी अंतराल के कारण, यह क्षेत्रक विनिर्माण के लिए उन्नत मशीनों का आयात करता है।

- सरकार स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री 4.0 को बढ़ावा दे रही है। साथ ही, विभिन्न संस्थानों में स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (SAMARTH/ समर्थ) उद्योग केंद्रों की स्थापना में मदद कर रही है।

- ऑटोमोबाइल उद्योग: भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग आर्थिक संवृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। वित्त वर्ष 2024 में इस उद्योग द्वारा ऑटोमोबाइल की घरेलू बिक्री में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। इस क्षेत्रक की क्षमता को पहचानते हुए, सरकार ने इस क्षेत्रक हेतु PLI योजना को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।

- इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग: भारत ने स्मार्टफोन आयात पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया है, अब 99 प्रतिशत स्मार्टफोन का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जाता है।

- मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के साथ-साथ बेहतर बुनियादी ढांचे एवं विभिन्न प्रोत्साहनों ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। साथ ही, विदेशी निवेश आकर्षित किया है।

- हालांकि, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का केवल 4 प्रतिशत ही है। इस उद्योग ने बड़े पैमाने पर असेंबलिंग पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि डिजाइन और घटक विनिर्माण में सीमित प्रगति हुई है।

- वस्त्र: वस्त्र उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजनकर्ता उद्योग है और भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी लगभग 11 प्रतिशत है। भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक है और कपास, रेशम एवं मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। भारत वस्त्र एवं परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्रक में वैश्विक व्यापार में इसकी लगभग 4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। तकनीकी वस्त्रों में भारत विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है, जो महत्वपूर्ण विकास संभावनाएं प्रदान करता है।

- चुनौतियां:

- इस उद्योग में MSME क्षेत्रक का प्रभुत्व विस्तार और दक्षता को सीमित करता है;

- इसकी खंडित प्रकृति लॉजिस्टिक संबंधी लागत को बढ़ाती है।

- कपास पर भारत की निर्भरता इस उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित करती है;

- इस उद्योग ने सीमित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित किया है;

- तकनीकी प्रगति की कमी है और आयातित वस्त्र मशीनरी पर बहुत अधिक निर्भरता है;

- महत्वपूर्ण रूप से कौशल की कमी बनी हुई है, जिससे उत्पादकता और नवाचार में बाधा आ रही है आदि।

- चुनौतियां:

- फार्मास्यूटिकल्स: भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जो पिछले पांच वर्षों में औसतन 10.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।

- सरकार ने इस क्षेत्रक की मदद करने के लिए PLI योजना और स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्री (SPI) जैसे कदम उठाए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है।

- भारत अपनी पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T सेल थेरेपी की स्वीकृति के साथ सेल और जीन थेरेपी में प्रगति कर रहा है। नई दवाओं तक पहुंच में तेजी लाने के लिए, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन अब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ में स्वीकृत दवाओं के लिए स्थानीय परीक्षणों से छूट की अनुमति दे रहा है।

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME): यह क्षेत्रक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो कम पूंजी लागत पर बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करता है।

- प्रमुख योजनाएं: आत्मनिर्भर भारत कोष; MSME-क्लस्टर विकास कार्यक्रम; ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए क्रेडिट गारंटी योजना; विलंबित भुगतान के समाधान के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद; MSME की समस्याओं के समाधान के लिए MSME समाधान और चैंपियंस पोर्टल आदि।

औद्योगिक उत्पादन में राज्य-वार पैटर्न

- गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का भारत के औद्योगिक मूल्य में संयुक्त रूप से लगभग 43% की हिस्सेदारी है। इसके विपरीत, पूर्वोत्तर राज्यों की केवल 0.7% हिस्सेदारी है।

निष्कर्ष

विनिर्माण क्षेत्रक में महाशक्ति बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को सरकार के सभी स्तरों, निजी क्षेत्रक, कौशल विकास प्रणालियों, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों और वित्तीय हितधारकों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

एक-पंक्ति में सारांशभारत का औद्योगिक क्षेत्रक PLI योजनाओं, व्यवसाय करने में सुगमता में सुधारों और MSME समर्थन के माध्यम से तेजी से विस्तार कर रहा है, हालांकि, वैश्विक व्यापार चुनौतियां, उच्च लॉजिस्टिक्स लागत और कौशल अंतराल को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है। |

UPSC के लिए प्रासंगिकता

|