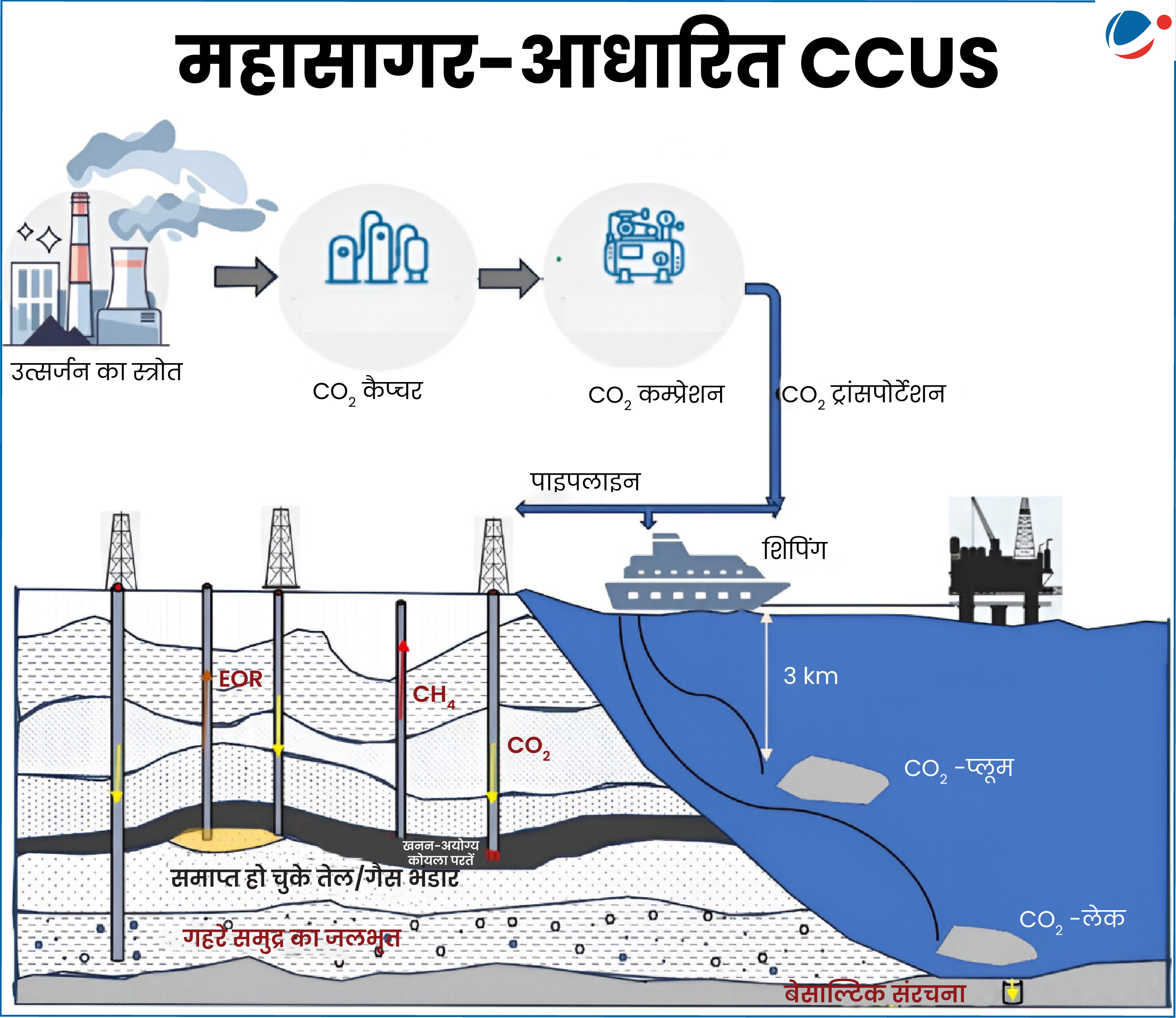

इसके तहत स्टोर की गई कार्बन को समुद्र के नीचे तेल और गैस के कुओं या जलभृतों में भंडारित किया जाता है। यह तरीका विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने के एक समाधान के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है।

महासागर आधारित कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) के बारे में

- इसमें बड़े उत्सर्जन स्रोतों जैसे थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट या स्टील उद्योग से निकले CO₂ को कैप्चर किया जाता है। फिर उस CO₂ को समुद्र के भीतर या गहरे समुद्री तलछट में जमा या स्टोर कर दिया जाता है, ताकि वह वातावरण में न जाए।

इससे संबंधित प्रमुख तकनीकें

- महासागर क्षारीयता संवर्धन (Ocean Alkalinity Enhancement: OAE): इसमें समुद्र के पानी में CO₂ अवशोषण की गति बढ़ाने के लिए चूने जैसे पिसे हुए खनिज मिलाए जाते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया से चट्टानों के क्षरण को तेज किया जाता है।

- ओशन फर्टिलाइजेशन: इसमें समुद्री पादपप्लवकों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए समुद्री जल में फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, ताकि वे अधिक CO₂ को अवशोषित करके उसे गहरे सागर में जमा कर सकें।

- अन्य विधियां:

- बायोलॉजिकल कार्बन कैप्चर के तहत समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र का उपयोग किया जाता है और

- ब्लू कार्बन सिंक में वृद्धि करना जैसे मैंग्रोव का प्रसार करना।

महासागर-आधारित कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) के प्रमुख लाभ

- दीर्घकालिक भंडारण: महासागर क्षारीयता संवर्धन जैसी तकनीकें कार्बन को 100,000 वर्षों तक संग्रहीत (स्टोर) कर सकती हैं।

- विशाल भंडारण क्षमता: महासागर सबसे बड़े प्राकृतिक कार्बन सिंक हैं, जो वायुमंडल की तुलना में 50 गुना अधिक कार्बन को संग्रहित करते हैं।

- सुरक्षा और विस्तार की क्षमता: समुद्र के नीचे तापमान कम और दबाव अधिक होता है, जिससे CO₂ तरल रूप में स्थिर रहती है। इससे लीकेज और भूजल संदूषण का खतरा बहुत कम हो जाता है।

- कार्बन उपयोग: कैप्चर की गई CO2 को औद्योगिक उपयोग के लिए फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, जैव ईंधन, बायोपॉलीमर आदि का उत्पादन शामिल हैं।

- जलवायु परिवर्तन शमन: इससे 2060 तक वैश्विक CO2 उत्सर्जन में 14% की कमी आ सकती है।

- भारत के लिए लाभ: यह 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इस संबंध में भारत के पास लंबी समुद्री तटरेखा व्यापक संभावना प्रदान करती है। इससे संधारणीय ‘ब्लू ग्रोथ’ सुनिश्चित हो सकती है।

यह तकनीक अभी आरंभिक अवस्था में है। वर्तमान में यह बहुत महंगी और पूंजी-प्रधान है। इसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन आवंटन के साथ अनुसंधान, नवाचार, और विस्तृत तकनीकी-आर्थिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण की आवश्यकता है।