हाल ही में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में भारी बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई।

भूस्खलन क्या है?

- परिभाषा: भूस्खलन गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में भारी मात्रा में चट्टान, मिट्टी या मलबे जैसी सामग्री का ढलान से नीचे की ओर खिसकना या गिरना है।

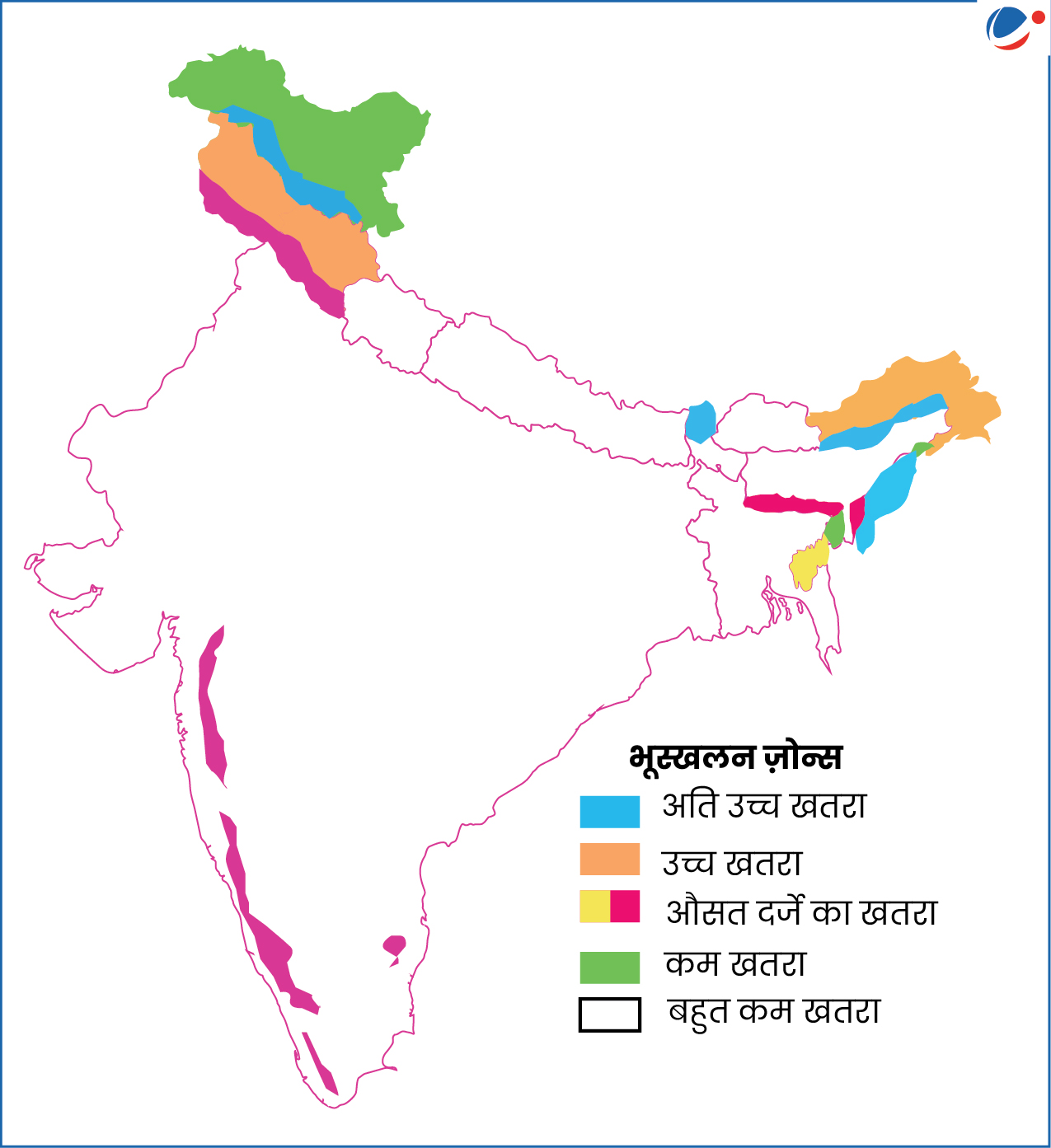

- भूस्खलन के प्रति भारत की सुभेद्यता: इसरो के 2023 के 'लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया' के अनुसार, भारत का 12.6% भूभाग भूस्खलन के खतरे के प्रति सुभेद्य है।

- इसमें से तीन-चौथाई से अधिक हिस्सा अकेले हिमालयी क्षेत्र में स्थित है।

हिमालयी क्षेत्र भूस्खलन के प्रति अधिक सुभेद्य क्यों है?

- प्राकृतिक कारण:

- विवर्तनिकी और भूविज्ञान: हिमालय एक युवा वलित पर्वत है। इसकी उत्पत्ति भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने की वजह से हुई है। इसमें भ्रंश एवं दरारें हैं, जो इस क्षेत्र को स्वाभाविक रूप से अस्थिर बनाते हैं।

- वर्षा और चरम मौसमी घटनाएं: मानसूनी वर्षा के साथ-साथ बादल फटने तथा बर्फ पिघलने से मृदा संतृप्त हो जाती है। इससे ढलानों की स्थिरता कम हो जाती है।

- जलवायु परिवर्तन ने चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति को और बढ़ा दिया है।

- अन्य: भूकंपीय गतिविधि, खड़ी ढलानें, खराब जल निकासी और अचानक बाढ़ आदि मिलकर इस अस्थिरता को बढ़ाते हैं।

- मानवजनित कारण:

- अव्यवस्थित निर्माण: सड़कों की कटाई, सुरंग निर्माण आदि ढलानों को कमजोर करते हैं।

- अन्य: खनन, शहरीकरण से होने वाले भूमि-उपयोग परिवर्तन, वनों की कटाई व वन भूमि का अतिक्रमण आदि प्राकृतिक जल निकासी को बाधित करते हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा भूस्खलन प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश

|