इसकी स्थापना का निर्णय 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद लिया गया था। इस प्रस्ताव में इस प्रकार की एक अंतर-सरकारी संस्था स्थापित करने की मांग की गई थी।

- इस पैनल से जुड़ी वार्ताओं का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा किया गया था, जो अब इस पैनल का मुख्यालय भी होगा।

- नया पैनल राष्ट्रों को रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र व नीति-प्रासंगिक वैज्ञानिक सलाह भी प्रदान करेगा।

- यह पैनल जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) और जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं पर विज्ञान-नीति मंच (IPBES) के साथ विश्व का तीसरा वैज्ञानिक सलाहाकारी मंच है।

पैनल की आवश्यकता क्यों है?

- त्रिग्रही पृथ्वी संकट (Triple Planetary Crisis) के प्रभाव को कम करने के लिए:

इसमें जलवायु परिवर्तन; प्रकृति और जैव विविधता की हानि तथा प्रदूषण व अपशिष्ट का संकट शामिल है। - रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए:

- आज की आधुनिक जीवनशैली में उपयोग होने वाले रसायनों की मात्रा बढ़ गई है, जिनसे अनचाहे और नुकसानदायक प्रभाव पैदा हो रहे हैं।

- घरों और शहरों से निकलने वाला ठोस अपशिष्ट 2023 में लगभग 2.1 बिलियन टन था, जिसके 2050 तक बढ़कर करीब 3.8 बिलियन टन होने की संभावना है।

- पिछले दो दशकों में नए तरह के प्रदूषण करीब 66% बढ़ गए हैं।

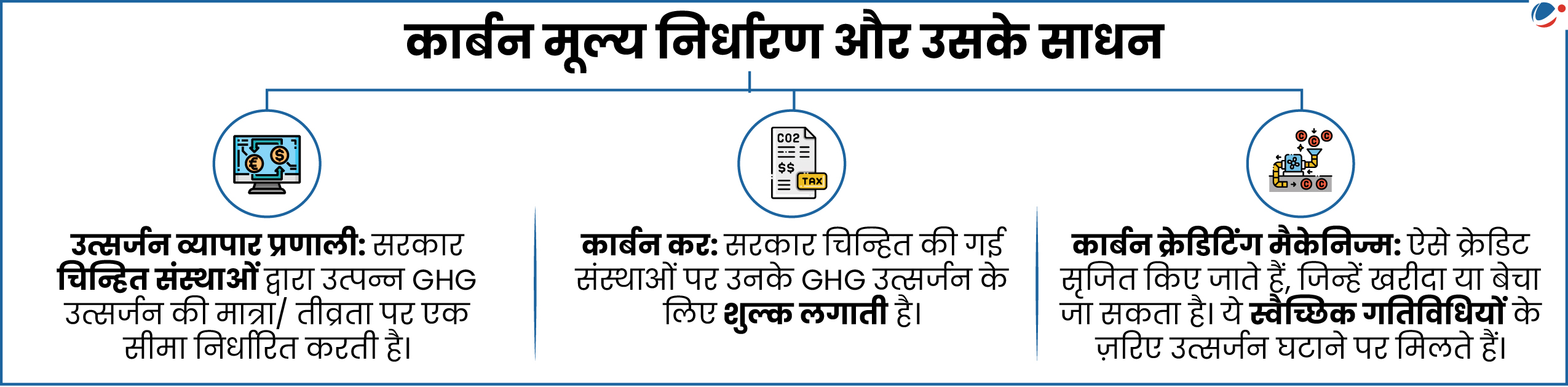

विश्व बैंक समूह द्वारा “स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग, 2025” रिपोर्ट जारी की गई।

- रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग (CP) साधनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यह संख्या 2005 में 5 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 80 हो गई है। भारत, ब्राजील और तुर्की इन्हें सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं।

रिपोर्ट में प्रकाशित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- कवरेज: कार्बन प्राइसिंग वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन का लगभग 28% कवर करता है। इसमें 43 कार्बन टैक्स और 37 उत्सर्जन व्यापार प्रणालियां (ETSs) शामिल हैं।

- राजस्व सृजन: वैश्विक स्तर पर, 2024 में उत्सर्जन व्यापार प्रणालियों और कार्बन टैक्स से सार्वजनिक बजट के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की कमाई हुई थी।

- क्षेत्रकवार कवरेज: विद्युत क्षेत्रक के बाद उद्योग क्षेत्रक में सबसे अधिक कवरेज है।

- कृषि और अपशिष्ट पर अभी भी काफी हद तक ध्यान नहीं दिया गया है।

- कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति बनाम मांग: वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर कार्बन क्रेडिट की आपूर्ति मांग से ज़्यादा रही, जिसमें लगभग 1 अरब टन अप्रयुक्त क्रेडिट (unretired credits) मौजूद थे।

कार्बन प्राइसिंग (CP) के संबंध में प्रमुख प्रावधान

वैश्विक:

- पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 (COP-21, UNFCCC): यह अनुच्छेद सहयोगात्मक कार्बन मूल्य निर्धारण पद्धतियों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार प्रदान करता है।

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) ने COP-29 (बाकू, अजरबैजान) में अनुच्छेद 6.2 (सहयोगात्मक उपाय) और अनुच्छेद 6.4 (पेरिस समझौते का क्रेडिट तंत्र) के लिए अंतिम नियमों को अपनाया था।

- कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM): यह आयातित उत्पादों से होने वाले उत्सर्जन पर सीमा पर कार्बन मूल्य लागू करता है। जैसे– यूरोपीय संघ (EU) का CBAM.

भारत

- कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (2023): यह योजना दो तरह के तंत्रों का प्रावधान करती है।

- अनुपालन तंत्र: यह उन बाध्य संस्थाओं के लिए है, जो GHG उत्सर्जन तीव्रता में कमी संबंधी निर्धारित मानदंडों का पालन करके कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र (CCSs) अर्जित करती हैं।

- ऑफसेट तंत्र: यह उन गैर-बाध्य संस्थाओं के लिए है, जो ऐसी परियोजनाओं को पंजीकृत करवा सकती हैं, जो उत्सर्जन में कमी या उसे समाप्त कर सकती हैं तथा जिनके बदले में वे CCCs अर्जित कर सकती हैं।

Article Sources

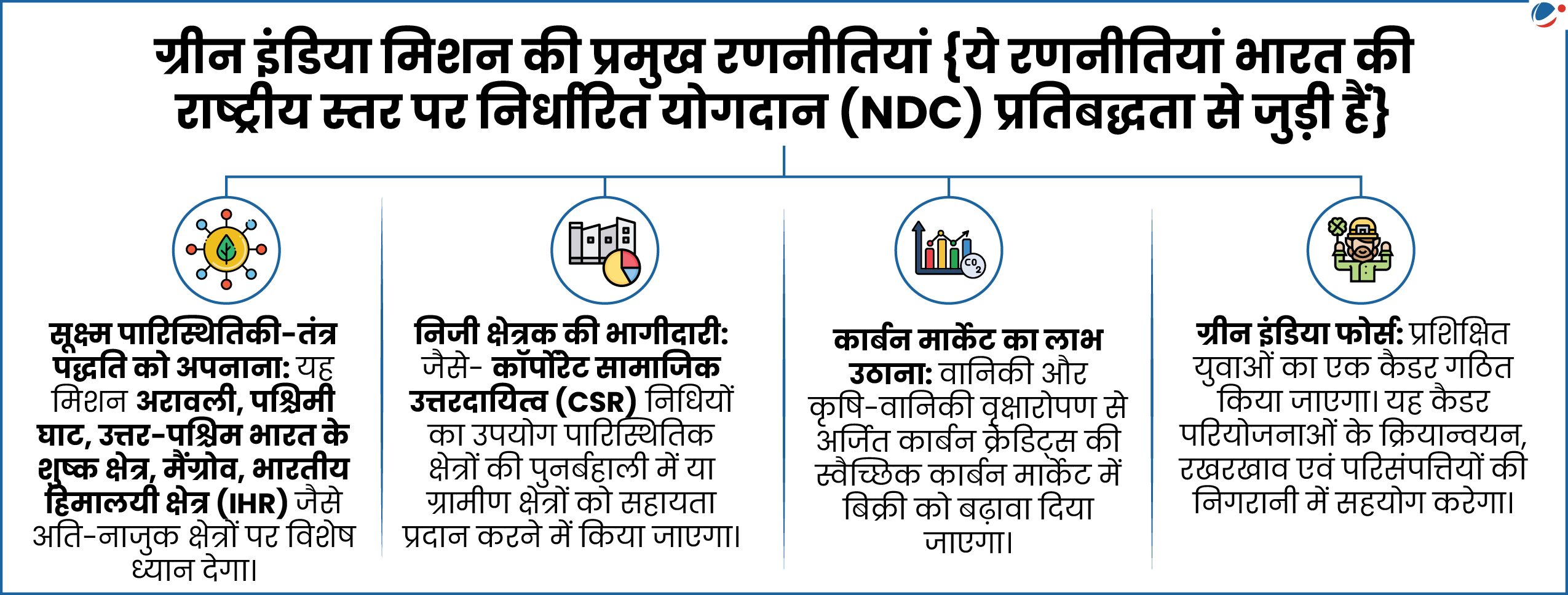

1 sourceग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन {या ग्रीन इंडिया मिशन (GIM)} के संशोधित मिशन डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए।

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर ग्रीन इंडिया मिशन से संबंधित नए डॉक्यूमेंट्स जारी किए।

ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में

- शुरुआत: ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2011 में हुई थी। यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के आठ मिशनों में शामिल है।

- उद्देश्य:

- वन/ गैर-वन क्षेत्रों में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि करना: मिशन के तहत 24 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है।

- पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं में सुधार करना: इसमें वायुमंडल से कार्बन का अवशोषण और भंडारण भी शामिल हैं।

- 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना, आदि।

- ग्रीन इंडिया मिशन के तीन उप-मिशन निम्नलिखित हैं:

- वन क्षेत्र की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं में सुधार;

- वन/ वृक्ष आवरण बढ़ाना और पारिस्थितिकी-तंत्र की पुनर्बहाली; तथा

- वनों पर निर्भर समुदायों की आय और आय-स्रोतों को बढ़ाना।

- वित्त-पोषण: आंशिक वित्त-पोषण मिशन के लिए आवंटित राशि से और शेष वित्त-पोषण ‘राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA)’ से प्राप्त होगा।

- क्रियान्वयन अवधि: 10 वर्ष (2021 से 2030 तक)।

- क्रियान्वयन एजेंसी: यह मिशन बॉटम-अप मॉडल पर आधारित है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियां (JFMCs) इस मिशन की प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसियां हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 'एशिया में जलवायु की स्थिति 2024' रिपोर्ट (State of the Climate in Asia 2024 Report) जारी की है।

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- सबसे गर्म वर्ष: साल 2024 एशिया का अब तक का सबसे गर्म या दुनिया का दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा, जिसमें तापमान 1991-2020 के औसत से 1.04°C अधिक दर्ज किया गया।।

- तापवृद्धि की दर अधिक होना: एशिया की तापवृद्धि दर वैश्विक औसत से दोगुनी है।

- ग्लेशियर का पिघलना: कम बर्फबारी और अत्यधिक गर्मी के कारण मध्य हिमालय और तियान शान में ग्लेशियर पिघल रहे हैं।

- रिकॉर्ड समुद्री तापमान: समुद्री सतही जल में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया।

- समुद्री जल के तापमान में दशकीय वृद्धि दर वैश्विक औसत ताप-वृद्धि दर से लगभग दोगुनी है।

Article Sources

1 sourceयह रिपोर्ट आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) ने जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- सूखे की गंभीरता में वृद्धि: दुनिया का लगभग 40% भूमि क्षेत्र सूखे की बार-बार और गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है।

- गंभीर सूखे के कुछ हालिया उदाहरणों में 2022 का यूरोप में पड़ने वाला सूखा, 2021 का कैलिफोर्निया सूखा, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका (विशेष रूप से सोमालिया) में सूखा शामिल हैं।

- आर्थिक प्रभाव: सूखे की औसत अवधि से आर्थिक हानि हर साल 3% से 7.5% तक बढ़ रही है।

- भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जल से जुड़ी समस्याओं के कारण जलविद्युत ऊर्जा संयंत्रों का संचालन बाधित हो सकता है।

- अंतर्देशीय नदी परिवहन प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है (जैसे हाल ही में पनामा नहर में सूखे के कारण समस्याएं हुई थी)।

- फसल की पैदावार में 22% तक की गिरावट आ सकती है।

- पारिस्थितिक प्रभाव:

- मृदा की नमी में गिरावट: 1980 के बाद से, वैश्विक भूमि के 37% हिस्से में मृदा की नमी में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।

- भूजल स्तर में गिरावट: पूरी दुनिया में भूजल स्तर नीचे जा रहा है, और 62% निगरानी किए गए जलभृतों (aquifers) में लगातार गिरावट दर्ज की गई है।

- अन्य प्रभाव:

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO), 2021 के अनुसार सभी आपदाओं से होने वाली मौतों में से 34% मौतें सूखे की वजह से होती हैं। इसके अलावा, सूखा गरीबी, असमानता और लोगों के पलायन की समस्याओं को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है।

Article Sources

1 sourceयूनाइटेड किंगडम के एक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अध्ययन से पता चला है कि 2003 से 2022 के बीच वैश्विक महासागर का 21% हिस्सा ओशन डार्कनिंग से प्रभावित हो गया है। यह खासकर आर्कटिक, अंटार्कटिक और गल्फ स्ट्रीम क्षेत्रों में हुआ है।

ओशन डार्कनिंग क्या है?

- ग्लोबल ओशन डार्कनिंग या समुद्र के अंधकारमय का अर्थ है वैश्विक महासागरों में सूर्य का प्रकाश कम गहराई तक पहुंच पा रहा है। इससे फोटिक ज़ोन (सूर्य के प्रकाश से युक्त क्षेत्र) सिकुड़ता जा रहा है।

- फोटिक जोन समुद्री सतह की एक परत होती है। यह लगभग 200 मीटर गहरी होती है। इसमें कुल समुद्री जीवन का लगभग 90% हिस्सा पाया जाता है।

- अध्ययन के अनुसार यह अंधकार संभवतः फाइटोप्लैंकटन और ज़ूप्लैंकटन (सूक्ष्म समुद्री जीवों) की अधिकता के कारण पारिस्थितिकीय बदलाव की वजह से हो सकता है।

ओशन डार्कनिंग के लिए जिम्मेदार कारक

- तटीय महासागरों में: कृषिगत अपवाह, भारी वर्षा आदि की वजह से तटों के पास पोषक तत्वों, कार्बनिक पदार्थों और तलछट का जमाव हो जाता है जो बहकर समुद्र में चले जाते हैं तथा सूर्य के प्रकाश को निचली परतों में जाने से रोकते हैं।

- खुले महासागरों में: समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि से शैवाल प्रस्फुटन की घटना और जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री जल के परिसंचरण में हुए बदलाव ने खुले महासागरों में ओशन डार्कनिंग में अहम भूमिका निभाई है।

ओशन डार्कनिंग का प्रभाव

- समुद्री पारिस्थितिकी और उत्पादकता: यह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर अनेक प्रक्रियाओं जैसे- प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन, विकास आदि को प्रभावित करता है। साथ ही, इससे महासागरों की उत्पादकता में भी गिरावट आती है।

- मत्स्य उद्योग: ओशन डार्कनिंग की वजह से मछलियों का पर्यावास सिकुड़ रहा है, जिससे उनका प्रजनन प्रभावित होता है और मछलियों की संख्या घटती है।

- जलवायु का विनियमन: महासागर में कार्बन का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्पादन बाधित होता है, जिससे जलवायु विनियमन प्रभावित होता है।

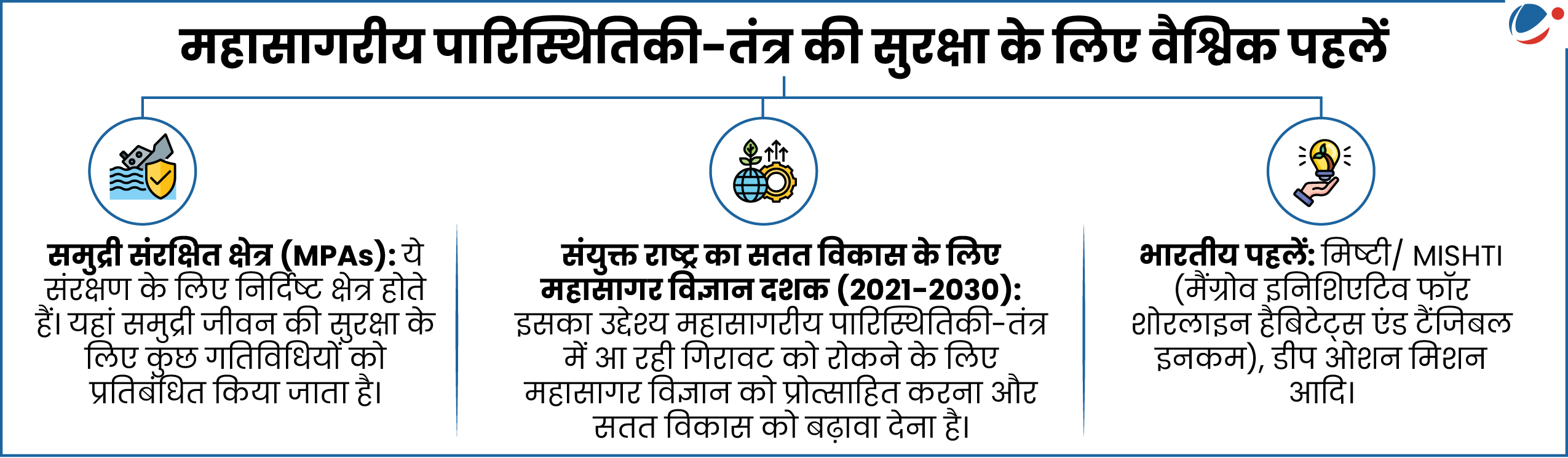

ब्राज़ील और फ्रांस ने ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रिब्यूशंस (NDCs) चैलेंज लॉन्च किया।

- ब्राजील और फ्रांस के अलावा 6 अन्य देश पहले ही इस पहल में शामिल हो चुके हैं। ये 6 देश हैं - ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केन्या, मैक्सिको, पलाऊ और सेशेल्स। इस प्रकार यह आरंभिक 8 देशों का समूह बन गया है।

ब्लू NDC चैलेंज के बारे में

- यह सभी देशों से COP-30 से पहले महासागर को अपने NDCs यानी “राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों” के केंद्र में रखने का आह्वान करता है।

- समर्थन: इस पहल को ओशन कन्ज़र्वेंसी, द ओशन एंड क्लाइमेट प्लेटफॉर्म तथा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट थ्रू द ओशन रेसिलिएंस एंड क्लाइमेट अलायन्स द्वारा समर्थन प्राप्त है।

जलवायु संकट से निपटने में महासागर की भूमिका

- कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण: महासागर पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण कार्बन सिंक में से एक हैं। ये वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 30% अवशोषित करते हैं।

- मैंग्रोव और समुद्री घास जैसे तटीय पर्यावास स्थलीय वनों की तुलना में चार गुना अधिक दर पर कार्बन को अवशोषित करते हैं।

- ताप विनियमन: यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी का लगभग 90% हिस्सा अवशोषित करते हैं।

- नवीकरणीय ऊर्जा: अपतटीय पवन ऊर्जा में वैश्विक विद्युत की एक तिहाई से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है।

तीसरा 'संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UNOC-3)' ‘नीस ओशन एक्शन प्लान’ अपनाने के साथ संपन्न हुआ।

- UNOC-3 का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में किया गया।

- यह सम्मेलन फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

एक्शन प्लान के मुख्य बिंदु

- एक वैश्विक रोडमैप अपनाया गया जिसका उद्देश्य SDG-14 की प्राप्ति को समर्थन देना है।

- SDG 14 का उद्देश्य महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना है।

- एक्शन प्लान में यह स्वीकार किया गया कि SDG-14 को सभी सतत विकास लक्ष्यों में सबसे कम वित्तीय सहायता मिल रही है।

- प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते तैयार करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

- महासागरों और उन पर निर्भर तटीय समुदायों पर जलवायु परिवर्तन और महासागरीय अम्लीकरण के प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक समन्वित कार्रवाई अपनाने की मांग की गई।

Article Sources

1 sourceज्वालामुखी | विशेषताएँ |

माउंट एटना |

|

माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी |

|

किलाउआ ज्वालामुखी |

|

तमिलनाडु ने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य हजारों प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के लिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के साथ एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल संरक्षित करना है।

ग्रेटर फ्लेमिंगो (फोनीकोप्टेरस रोजेस) के बारे में

- IUCN स्थिति: लीस्ट कंसर्न

- वितरण: अफ्रीका, पश्चिमी एशिया (भारत), और दक्षिणी यूरोप

- पर्यावास: यह प्रजाति उथली लवणीय या क्षारीय आर्द्रभूमि में प्रजनन करती है।

- विशेषताएं: जब ग्रेटर फ्लेमिंगो का प्रजनन का मौसम नहीं होता, तब यह पक्षी दूर तक यात्रा करता है। हालांकि, यह फिलोपेट्रिक है, यानी बार-बार उसी स्थान पर लौटता है या उसके आस-पास ही रहता है जहां इसे प्रजनन करना होता है।

- गुजरात के विशाल कच्छ के रण में कच्छ मरुस्थलीय वन्यजीव अभयारण्य एक अनोखा संरक्षित क्षेत्र है, जो दक्षिण एशिया में ग्रेटर फ्लेमिंगो का एकमात्र प्रजनन स्थल है। यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर “फ्लेमिंगो सिटी” के रूप में प्रसिद्ध है।

IBCA की पहली सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस सभा की अध्यक्षता की। साथ ही, IBCA के महानिदेशक की नियुक्ति भी की गई।

- यह सभा IBCA की सर्वोच्च निर्णय-निर्माणकारी संस्था है। इसकी प्रत्येक दो वर्षों में कम-से-कम एक बार बैठक आयोजित होती है।

IBCA के बारे में

- यह कई देशों और कई एजेंसियों का एक समूह (गठबंधन) है। इसमें 95 ऐसे देश शामिल हैं- जहां बड़ी बिल्ली प्रजातियां पाई जाती हैं, और कुछ ऐसे देश भी हैं, जो बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि रखते हैं।

- इन बड़ी बिल्लियों में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल हैं। (टेबल देखें)

- उत्पत्ति: IBCA को भारत के प्रधान मंत्री ने 2023 में लॉन्च किया था। इसे ‘प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने’ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था।

- मुख्य उद्देश्य: बड़ी बिल्लियों के संरक्षण हेतु सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए एक समर्पित मंच की स्थापना करके सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देना।

- संस्थापक सदस्य (16 देश): आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, इक्वाडोर, भारत, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम और युगांडा।

- भारत इसका मेजबान देश है और यहां इसका सचिवालय भी है।

Article Sources

1 sourceशोधकर्ताओं ने एटमोस्फियरिक थर्स्ट की दीर्घावधि का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द “थर्स्टवेव्स” गढ़ा है।

थर्स्टवेव क्या है?

- थर्स्टवेव वह स्थिति होती है जब कम-से-कम लगातार तीन दिनों तक वाष्पीकरण की मांग उस अवधि के लिए अपने 90वें प्रतिशत मान से अधिक हो जाती है।

- वाष्पीकरणीय मांग इस बात की माप है कि वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण करने की कितनी क्षमता मौजूद है।

- तापमान, पवन की गति, आर्द्रता और धूप सहित कई कारकों का संयोजन वाष्पीकरणीय मांग को बढ़ाता है।

- इन 'थर्स्टवेव्स' का अध्ययन किसानों को अपने जल संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और फसल की पैदावार में सुधार करने में मदद कर सकता है।

Article Sources

1 sourceतीसरा 'संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UNOC-3)' ‘नीस ओशन एक्शन प्लान’ अपनाने के साथ संपन्न हुआ।

- UNOC-3 का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में किया गया।

- यह सम्मेलन फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

एक्शन प्लान के मुख्य बिंदु

- एक वैश्विक रोडमैप अपनाया गया जिसका उद्देश्य SDG-14 की प्राप्ति को समर्थन देना है।

- SDG 14 का उद्देश्य महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना है।

- एक्शन प्लान में यह स्वीकार किया गया कि SDG-14 को सभी सतत विकास लक्ष्यों में सबसे कम वित्तीय सहायता मिल रही है।

- प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते तैयार करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

- महासागरों और उन पर निर्भर तटीय समुदायों पर जलवायु परिवर्तन और महासागरीय अम्लीकरण के प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक समन्वित कार्रवाई अपनाने की मांग की गई।

Article Sources

1 sourceIBAT एलायंस ने 2023 से 2024 तक जैव विविधता डेटा में अपना निवेश दोगुना कर दिया है।

- यह बढ़ा हुआ निवेश तीन प्रमुख वैश्विक जैव विविधता डेटासेट का समर्थन करेगा।

- संरक्षित क्षेत्रों का विश्व डेटाबेस,

- IUCN रेड लिस्ट,

- प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों का वैश्विक डेटाबेस

IBAT एलायंस के बारे में

- मुख्यालय: यूनाइटेड किंगडम

- स्थापना: 2008

- यह दुनिया के चार सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली संरक्षण संगठनों का एक गठबंधन है।

- ये चार संगठन है: बर्डलाइफ इंटरनेशनल; कंजर्वेशन इंटरनेशनल; प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ; संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र (UNEP-WCMC)।

- मिशन: संगठनों को जैव विविधता से संबंधित जोखिमों पर कार्य करने में मदद करने के लिए डेटा, उपकरण और मार्गदर्शन प्रदान करना।

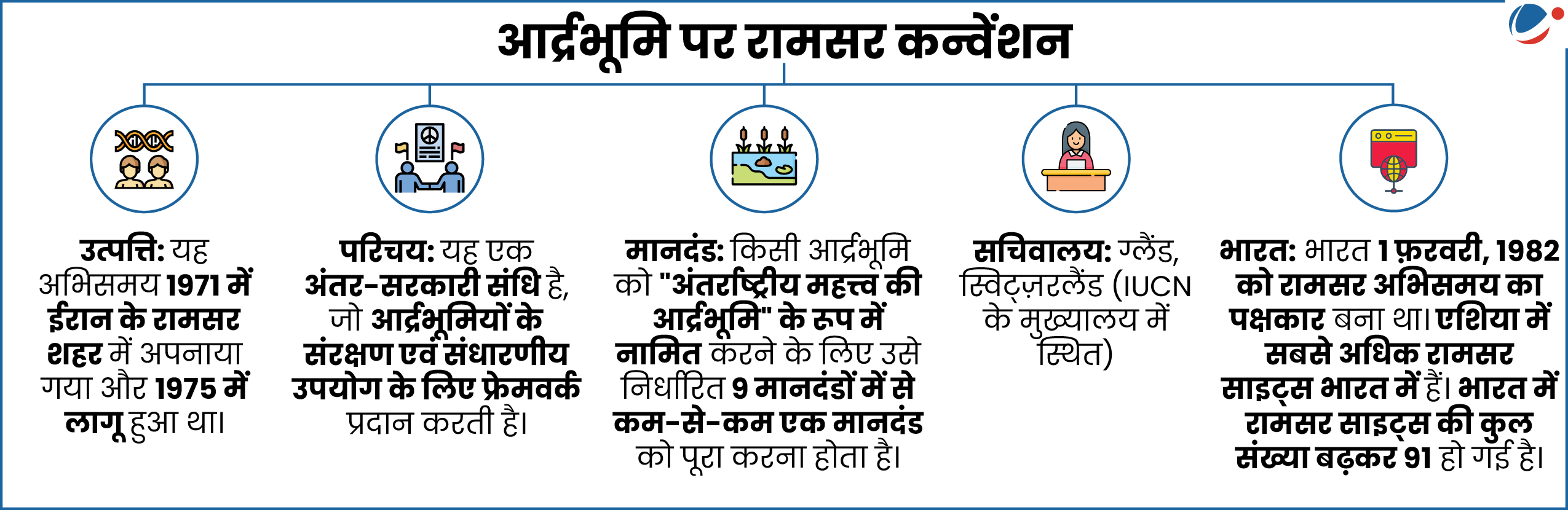

भारत की दो आर्द्रभूमियों को “अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की रामसर सूची” में शामिल किया गया।

- राजस्थान की खीचन और मेनार आर्द्रभूमियों को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही, भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई है।

- विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के नेतृत्व में मनाया जाता है। वर्ष 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है; 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन'।

- दो नई आर्द्रभूमियों के शामिल होने के साथ ही राजस्थान में रामसर साइट्स की कुल संख्या चार हो गई हैं। राजस्थान की दो अन्य रामसर साइट्स हैं- सांभर साल्ट लेक और भरतपुर स्थित केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान।

| दो नई रामसर साइट्स के बारे में | |

| खीचन आर्द्रभूमि |

|

| मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स |

|

Article Sources

1 sourceनवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के तहत ‘वेस्ट टू एनर्जी’ तथा ‘बायोमास’ घटकों से जुड़े दिशा-निर्देशों को अपडेट किया है।

- जैव-ऊर्जा क्या है: बायोएनर्जी एक तरह की नवीकरणीय ऊर्जा है, जो बायोमास ईंधन को जलाकर प्राप्त की जाती है। यह बायोमास ईंधन खेतों से निकलने वाले अवशेषों, फसलों, घरों से निकलने वाले जैविक कचरे जैसे जैविक पदार्थों से बनता है।

राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम क्या है?

- शुरुआत: 2022

- क्रियान्वयन: इस योजना को दो चरणों में लागू किया जा रहा है, जिसके लिए कुल ₹1715 करोड़ का बजट तय किया गया है।

- पहला चरण: वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक चलेगा।

- उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध अतिरिक्त बायोमास (जैविक अपशिष्ट) का बिजली बनाने के लिए उपयोग करना है। इससे ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त आय भी मिल सकेगी।

- केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA): सरकार परियोजना विकासकर्ताओं को आर्थिक सहायता (CFA) प्रदान करेगी, जो प्रोजेक्ट की विशेषताओं पर आधारित होगी।

- विशेष वर्गों जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों, SC/ ST लाभार्थियों आदि को 20% अधिक CFA दी जाएगी।

- इस कार्यक्रम के निम्नलिखित तीन प्रमुख घटक हैं:

- वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम: यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/ अवशेषों से बायोगैस, बायो-CNG, बिजली या सिनगैस बनाने वाली परियोजनाओं को समर्थन देता है।

- बायोमास कार्यक्रम: यह योजना बायोमास ब्रिकेट/ पैलेट बनाने वाले संयंत्रों और बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं को सहयोग देती है।

- बायोगैस कार्यक्रम: इस घटक के तहत स्वच्छ ईंधन (कुकिंग गैस), छोटे बिजली उपकरणों को ऊर्जा, स्वच्छता में सुधार और महिला सशक्तीकरण के लिए बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा दिया जाता है।

- बायोगैस में लगभग 95% मीथेन (CH₄) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) होती है। इसके अलावा, इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन (N₂), हाइड्रोजन (H₂), हाइड्रोजन सल्फाइड (H₂S), और ऑक्सीजन (O₂) भी पाई जाती है।

संशोधित दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं | |

वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम

| बायोमास प्रोग्राम

|

Article Sources

1 sourceविश्व आर्थिक मंच (WEF) ने हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 जारी किया।

मुख्य तथ्य

- इस इंडेक्स में स्वीडन पहले स्थान पर रहा, उसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे का स्थान रहा।

- भारत की रैंक 2024 में 63 थी, जो 2025 में गिरकर 71 हो गई है।

ETI के बारे में

- यह इंडेक्स दिखाता है कि कोई देश पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों से स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की दिशा में कितनी प्रगति कर रहा है।

- इस इंडेक्स में दो मुख्य बातें देखी जाती हैं:

- सिस्टम प्रदर्शन (जैसे- ऊर्जा सुरक्षा, समानता और पर्यावरणीय स्थिरता)

- ट्रांजिशन के लिए तैयारी (जैसे- नियम, आधारभूत ढांचा, निवेश आदि)

- यह सूचकांक कुल 43 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। साथ ही, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके देशों को 0 से 100 अंकों के बीच स्कोर दिया जाता है।