सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जारी की गई।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में

- इंडेक्स के बारे में: विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा 2006 में शुरू किया गया यह सूचकांक अग्रलिखित चार प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक समानता की प्रगति को मापता है; आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, और राजनीतिक नेतृत्व।

- जेंडर गैप: यह सूचकांक पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को मापता है जो सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक उपलब्धियों और सोच में परिलक्षित होता है ।

- इस सूचकांक में 1 का स्कोर पूर्ण समानता (Parity) की स्थिति को दर्शाता है जबकि 0 का स्कोर पूर्ण असमानता (Inequality) की स्थिति को दर्शाता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

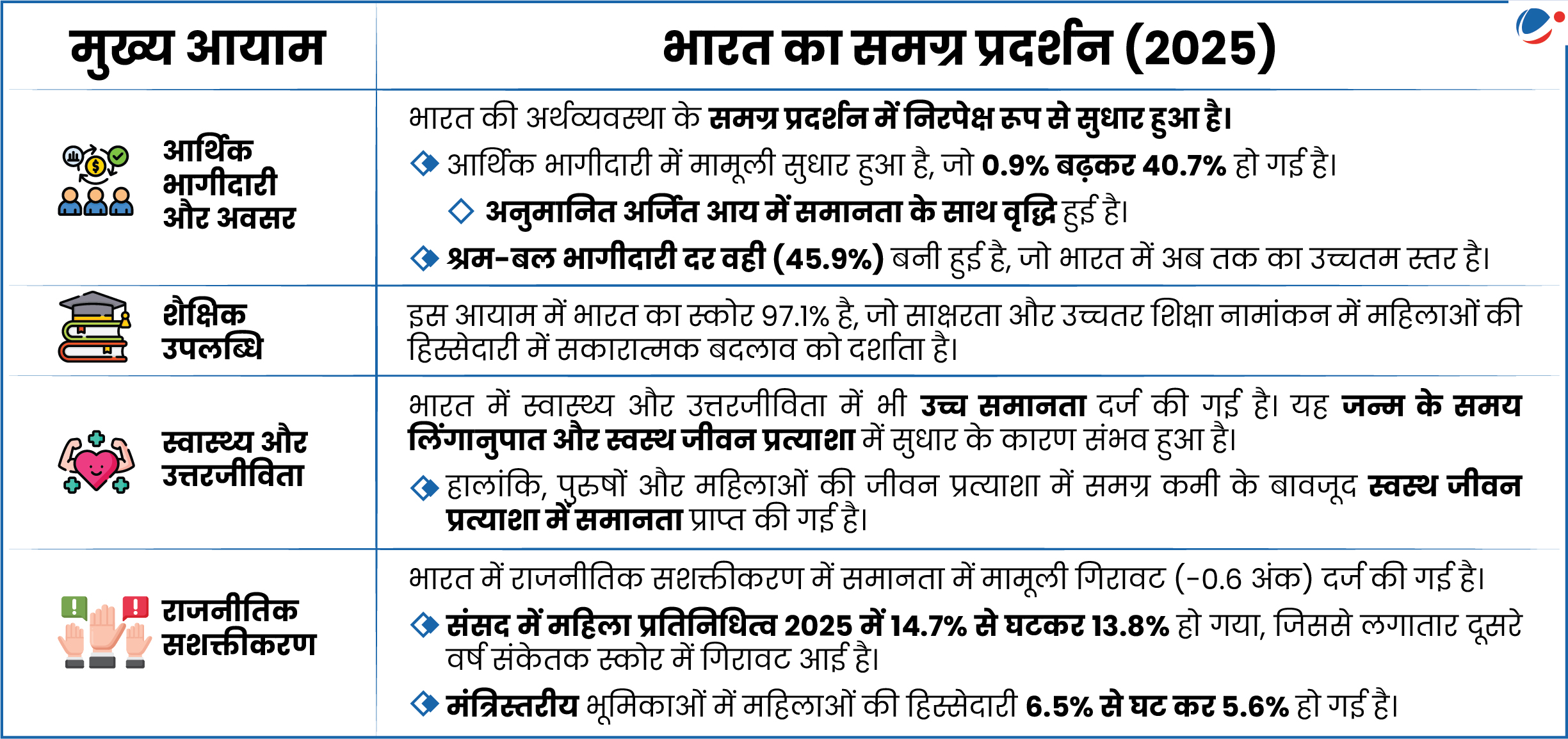

- भारत: भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर रहा, जबकि 2024 में यह 129वें स्थान पर था। हालांकि, भारत का स्कोर 0.641 (2024) से सुधरकर 0.644 (2025) हो गया।

- दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन बांग्लादेश ने किया, जो 75 स्थान ऊपर चढ़कर वैश्विक स्तर पर 24वें स्थान पर पहुंच गया। नेपाल 125वें, श्रीलंका 130वें और भूटान 119वें स्थान पर हैं, जो भारत से बेहतर हैं।

- वैश्विक:

- रैंकिंग: आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष भी शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड का स्थान है।

- जेंडर गैप: वैश्विक स्तर पर अभी भी औसत 30% से अधिक का संयुक्त जेंडर गैप मौजूद है।

- कुल मिलाकर, अभी तक किसी भी अर्थव्यवस्था ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है।

- वर्तमान प्रगति को देखते हुए पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 123 वर्ष लगेंगे।

लैंगिक समानता प्राप्त करने में भारत के लिए प्रमुख चुनौतियाँ

- सामाजिक:

- शिक्षा: भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है, जो पुरुषों की 82.14% और राष्ट्रीय औसत 74.04% से कम है।

- बाल विवाह: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, 2019-21 के दौरान 23.3% बाल विवाह के मामले सामने आए।

- महिला सुरक्षा: NCRB के अनुसार, 2019 से 2021 के बीच तीन वर्षों में देश में 13.13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हुईं।

- मनोवैज्ञानिक: NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं की आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या 2014 की 42521 से 2020 में 4.6% बढ़कर 44498 हो गई।

- अन्य चुनौतियां: पितृसत्तात्मक मानदंड, जातिगत असमानताएं, अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति, क्षेत्रीय असमानताएं, जनजातीय असमानता आदि।

- डिजिटल डिवाइड: उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-2021) के अनुसार, भारत में केवल 33% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जबकि पुरुषों में यह औसत 57% है।

- आर्थिक:

- दोहरा बोझ: आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, महिलाओं द्वारा किया गया अवैतनिक देखभाल-कार्य GDP का 3.1% है, जबकि पुरुषों का योगदान मात्र 0.4% है।

- असंगठित क्षेत्र: लगभग 97% महिला कार्यबल असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिनमें अधिकांश कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं।

- स्वास्थ्य-देखभाल:

- एनीमिया की व्यापकता: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5 के अनुसार, 15 से 49 आयु वर्ग की लगभग 57% भारतीय महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जिससे उनकी सीखने, कार्य करने या सुरक्षित रूप से गर्भधारण करने की क्षमता कम हो जाती है।

- मातृ मृत्यु अनुपात (MMR): 2018-20 में यह 97 था, जबकि WHO द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2030 तक 70 से कम करने का है।

- प्रजनन स्वास्थ्य: भारत में लगभग 50 मिलियन महिलाएं प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं।

- राजनीतिक भागीदारी: रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में गिरावट दर्ज की गई है (इन्फोग्राफिक देखिए)।

महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- नारी शक्ति वंदन अधिनियम: यह अधिनियम के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

- पोषण अभियान: इसका उद्देश्य बच्चों और किशोरी लड़कियों के पोषण स्तर में सुधार करना है।

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना: यह एक सामाजिक अभियान है जिसका उद्देश्य घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना और लड़कियों एवं महिलाओं को सशक्त बनाना है।

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): यह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने वाली एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।

- वन स्टॉप सेंटर (OSC): यह हिंसा से प्रभावित और संकट में पड़ी महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और समर्थन प्रदान करता है।

- महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण: यह महिलाओं को 24x7 आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करता है, जिसे शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

निष्कर्ष

हालांकि लैंगिक भेदभाव समाप्त करने की दिशा में दशकों से सुधार जारी हैं, फिर भी महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना, नेतृत्व के अवसरों को मजबूत करना, कौशल प्रशिक्षण से रोजगार प्राप्ति में रूपांतरण को बेहतर बनाना, नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और वैश्विक व्यापार में समावेशी परिणाम सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि लैंगिक समानता में वास्तविक प्रगति सुनिश्चित की जा सके।