सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization: IMO) से हाल की समुद्री घटनाओं की व्यापक जांच और वैश्विक समीक्षा करने का आग्रह किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत के तट के पास जहाजों के डूबने और आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के कारण, भारत ने IMO की मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी (MSC) में कंटेनर की सुरक्षा और कार्गों के सही प्रकटीकरण से जुड़े नियमों को मजबूत करने का अनुरोध किया है।

- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक वस्तु (International Maritime Dangerous Goods: IMDG) संहिता के तहत वर्गीकृत लिथियम-आयन बैटरियों और अन्य खतरनाक वस्तुओं की पैकेजिंग, घोषणा, निगरानी के वैश्विक मानकों में सुधार की ओर IMO का ध्यान आकर्षित किया है।

समुद्री आपदाएं

- समुद्री आपदाओं में जहाज का डूबना, टक्कर, फंस जाना, आग लगना, विस्फोट और तेल का रिसाव जैसी घटनाएं शामिल हैं।

- आजकल के नए जोखिमों में खतरनाक रसायनों, परमाणु अपशिष्ट, खतरनाक कार्गों, पनडुब्बियों, और हथियारों का परिवहन शामिल है।

हाल की समुद्री घटनाएं

- लाइबेरियाई-ध्वज वाले पोत MSC एल्सा 3 का डूबना (कोच्चि तट):

- इस दुर्घटना के बाद, तिरुवनंतपुरम के तट पर बड़ी संख्या में 'नर्डल्स' (छोटे प्लास्टिक के कण) पाए गए।

- इन्हें प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये 1 से 5 मिमी आकार के होते हैं और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को दूषित कर सकते हैं। ये टूटकर माइक्रो और नैनोप्लास्टिक में बदल जाते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं।

- इस दुर्घटना के बाद, तिरुवनंतपुरम के तट पर बड़ी संख्या में 'नर्डल्स' (छोटे प्लास्टिक के कण) पाए गए।

- MV वान हाई 503 पर आग लगना (केरल तट): जहाज के कार्गो में कैल्शियम कार्बाइड, प्लास्टिक के पेलेट्स और भारी ईंधन तेल शामिल थे, जिससे पर्यावरण संबंधी गंभीर चिंताएं बढ़ गईं।

परिणाम:

- पर्यावरण: इन घटनाओं से तेल का रिसाव, प्लास्टिक नर्डल्स, जैव विविधता का नुकसान होना और ब्लास्ट वाटर संबंधी संदूषण जैसी समुद्री प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

- स्वास्थ्य: विषाक्त रसायनों या तेल के संपर्क से सफाई करने वाले कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में लंबे समय तक रहने वाली स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

- आर्थिक नुकसान और सुरक्षा: इसमें तटीय क्षेत्रों का क्षरण, समुद्र तट की सफाई में खर्च, स्थानीय लोगों की आजीविका पर असर, पर्यटन में गिरावट आदि शामिल है।

समुद्री घटनाओं/ आपदाओं के प्रबंधन में चुनौतियां

- कार्गो की जानकारी में पारदर्शिता का अभाव: जहाज़ों पर सामान भेजने वाले अक्सर अपनी वस्तुओं की सही जानकारी नहीं देते हैं। इससे अधिकारियों के लिए खतरे का सही से आकलन करना और उनका शमन करना मुश्किल हो जाता है।

- संवेदनशील वस्तुओं को अकुशल तरीके से संभालना: खतरनाक या संवेदनशील वस्तुओं या अन्य मटेरियल को लापरवाही से संभालने पर आग लगने और पर्यावरण को नुकसान पहुँचने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, पैकेजिंग और भंडारण के लिए कोई मानक नियम न होने से यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है।

- जहाजों के स्वामित्व और प्रबंधन की जटिल संरचना: कई बार जहाज़ों के मालिक और प्रबंधन अलग-अलग देशों से होते हैं (जैसे- लाइबेरिया का झंडा, जर्मन स्वामित्व, साइप्रस से प्रबंधित)। इस तरह की जटिल संरचना से ज़िम्मेदारी तय करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है।

- वैश्विक प्रतिक्रिया और विनियामक कार्रवाई में देरी: ऐसी घटनाओं की जांच करने और सुरक्षा नियमों को अपडेट करने के लिए कोई त्वरित वैश्विक व्यवस्था नहीं है। मौजूदा विनियामक सुधार अक्सर किसी घटना के घटित होने के बाद किए जाते हैं, पहले से रोकथाम के लिए कोई प्रणाली नहीं होती है।

- बीमा संबंधी दावे: समुद्री बीमा नीतियां जटिल होती हैं, और कवरेज, जिम्मेदारी व खर्च के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

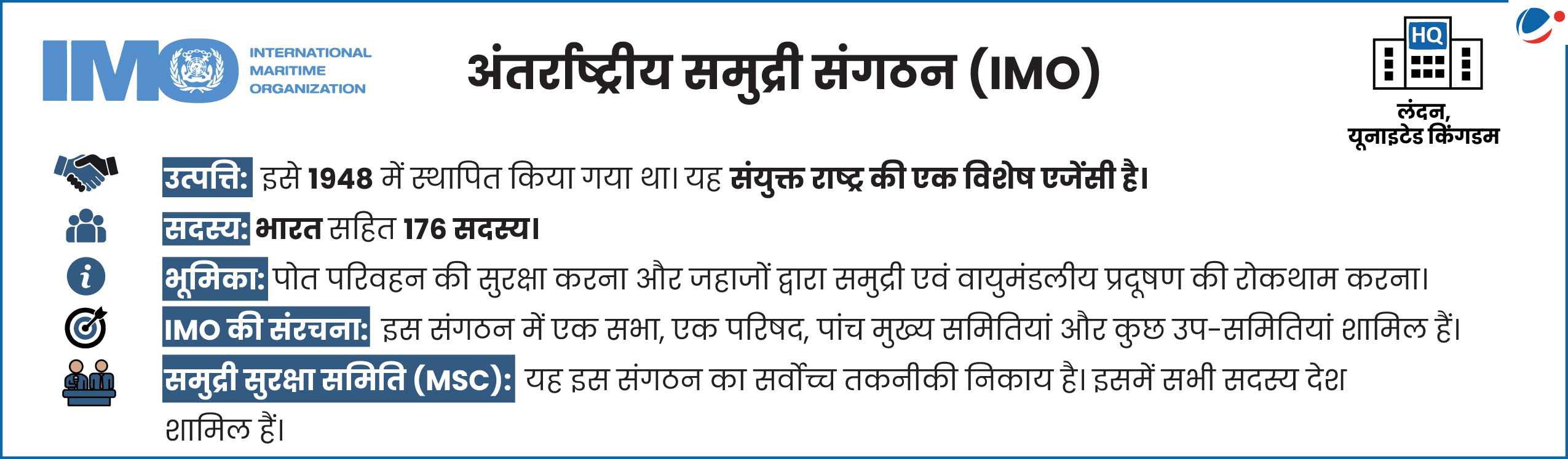

समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की भूमिका

भारत में समुद्री आपदाओं से संबंधित कानूनी तंत्र

|

आगे की राह

- रोकथाम रणनीतियां:

- पोत परिवहन संबंधी सख्त विनियमन: वैश्विक स्तर पर SOLAS कन्वेंशन और MARPOL विनियमों का सख्ती से पालन; मर्चेंट शिपिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय जलक्षेत्र की अधिक प्रभावी निगरानी की जानी चाहिए।

- जोखिम मानचित्रण और ज़ोनिंग: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे- CRZ, मैंग्रोव) की पहचान करना और आस-पास तेल परिवहन को प्रतिबंधित करना चाहिए।

- कार्गो प्रबंधन में प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता की भूमिका: इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम, खतरनाक वस्तुओं या पदार्थों की रीयल-टाइम निगरानी और ब्लॉकचेन-आधारित प्रकटीकरण आदि को लागू किया जाना चाहिए।

- IMO विनियमों में सुधार करना: लाभकारी स्वामित्व का पूर्ण प्रकटीकरण अनिवार्य करना, ध्वज संबंधी देश के दायित्वों में वृद्धि करना और प्रबंधकीय बनाम परिचालन संबंधी नियंत्रण को लेकर जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।

- पता लगाना और अग्रिम चेतावनी:

- निगरानी के लिए तटीय रडार, ड्रोन और इसरो के RISAT जैसे उपग्रहों का उपयोग किया जाना चाहिए।

- भारतीय जलक्षेत्र में आवाजाही पर नज़र रखने के लिए जहाजों पर स्वचालित पहचान प्रणाली (Automatic Identification Systems: AIS) को अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए।

- प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत: जहाज मालिकों को जवाबदेह ठहराने के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दायित्व को लागू करने की आवश्यकता है।

- अदालत के बाहर समझौते और समुद्री बातचीत एवं मध्यस्थता: यह समुद्री विवादों के शीघ्र समाधान में मदद करेगा।

- प्रशिक्षण एवं जागरूकता: बंदरगाह अधिकारियों और मछुआरों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।