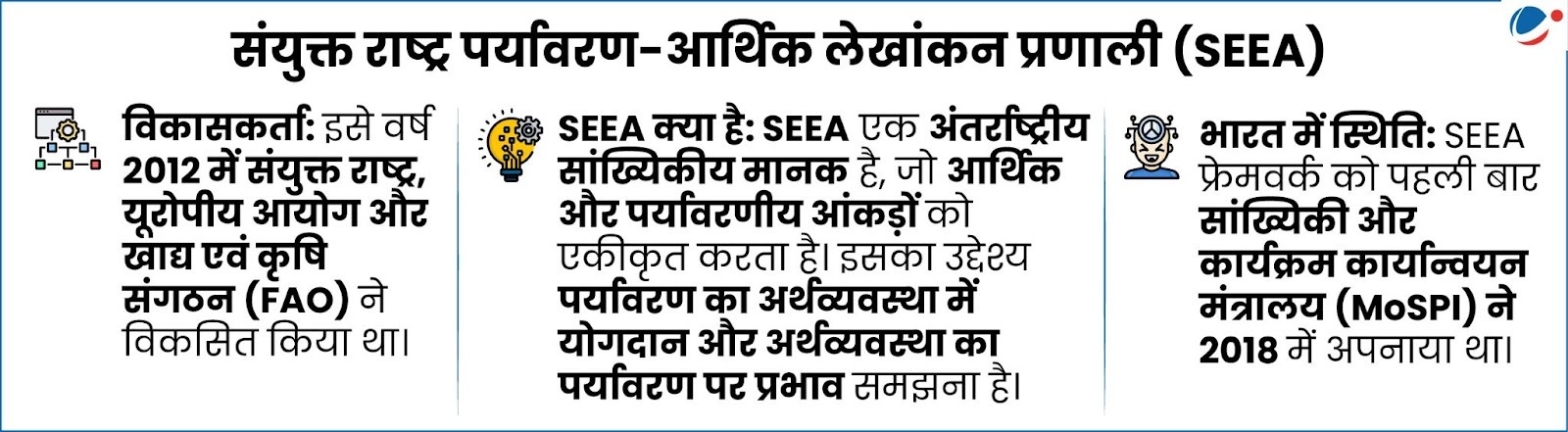

यह रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने जारी की है। यह पर्यावरणीय लेखांकन से जुड़ा लगातार 8वां संस्करण है।

- यह संयुक्त राष्ट्र के "पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली (SEEA) फ्रेमवर्क" पर आधारित वन लेखांकन संबंधी पहली समर्पित रिपोर्ट है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- भौतिक परिसंपत्ति लेखा (Physical Asset Account):

- वनावरण (2010-11 से 2021-22): यह 17,444.61 वर्ग किमी (22.50%) बढ़ा है। अब कुल वन क्षेत्र 7.15 लाख वर्ग किमी. तक पहुंच गया है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है।

- सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य: केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु।

- विस्तार लेखा (Extent Account):

- वन विस्तार (2013–2023): पुनर्वर्गीकरण और सीमाओं के समायोजन के कारण 3,356 वर्ग किमी की निवल वृद्धि दर्ज की गई है।

- दर्ज वन क्षेत्र (RFA) में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य: उत्तराखंड, ओडिशा, और झारखंड।

- स्थिति लेखा (Condition Account): यह लेखांकन प्रणाली की गुणवत्ता का आकलन करता है और "ग्रोइंग स्टॉक" (जीवित वृक्षों में उपयोगी लकड़ी की मात्रा) पर केंद्रित है।

- ग्रोइंग स्टॉक (2013–23): 305.53 मिलियन घनमीटर (7.32%) बढ़ा है।

- शीर्ष योगदानकर्ता राज्य: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना।

- सेवा लेखा (Service Accounts):

- प्रोविजनिंग सेवाएं (काष्ठ और गैर-काष्ठ उत्पाद): वित्त-वर्ष 2021-22 में इनका मूल्य GDP का लगभग 0.16% हो गया।

- शीर्ष राज्य: महाराष्ट्र, गुजरात और केरल।

- विनियमन सेवाएं (कार्बन प्रतिधारण): 2021-22 में मूल्य बढ़कर GDP का लगभग 2.63% हो गया।

- शीर्ष राज्य: अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम।

- प्रोविजनिंग सेवाएं (काष्ठ और गैर-काष्ठ उत्पाद): वित्त-वर्ष 2021-22 में इनका मूल्य GDP का लगभग 0.16% हो गया।

Article Sources

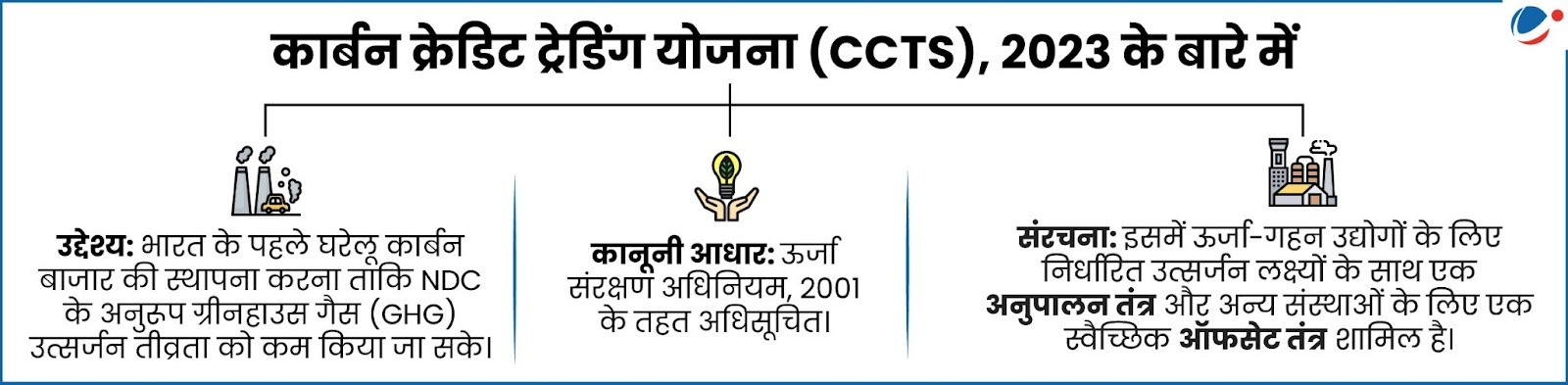

1 sourceविधिक रूप से बाध्यकारी प्रथम GEI लक्ष्य नियम, 2025 चार उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रकों, अर्थात एल्युमीनियम, सीमेंट, लुगदी व कागज और क्लोर-क्षार (chlor-alkali) को लक्षित करता है।

- प्रत्येक इकाई को 2023-24 आधार रेखा की तुलना में प्रति इकाई उत्पादन में उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को कम करना होगा।

- GEI, उत्पाद की प्रति इकाई पर उत्पन्न होने वाली GHGs की मात्रा है। उदाहरण के लिए- सीमेंट या एल्युमिनियम जैसे उत्पाद के प्रति टन उत्पादन में मुक्त गैसें।

नियम क्या हैं?

- किसके तहत जारी किए गए: कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS), 2023 के अनुपालन तंत्र के तहत।

- अनुपालन लागू करने वाला निकाय: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)।

- उद्देश्य: कार्बन-गहन क्षेत्रों में उत्पादन (उत्पाद के प्रति टन tCO2e) के प्रति इकाई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को सुगम बनाना।

तंत्र:

- लक्ष्य से कम उत्सर्जन करने वाली अनुपालन संस्थाएं व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र अर्जित कर सकती हैं।

- BEE कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

- गैर-अनुपालन संस्थाओं (Non-compliant entities) को अतिरिक्त प्रमाण-पत्र खरीदने होंगे या पर्यावरण क्षतिपूर्ति देना होगा, जो उस अनुपालन वर्ष के लिए औसत कार्बन क्रेडिट मूल्य का दोगुना होगा।

महत्त्व

- बाजार-आधारित अनुपालन: अर्जित क्रेडिट्स का घरेलू कार्बन बाजार में व्यापार किया जा सकता है।

- ये नियम CCTS, 2023 के तहत देश के घरेलू कार्बन बाजार को परिचालन में लाने में सहयोग करेंगे।

- पारदर्शिता: भारतीय कार्बन बाजार पोर्टल के तहत पंजीकरण और दस्तावेजीकरण।

- संधारणीयता के लिए राजस्व: पर्यावरण क्षतिपूर्ति निधियां कार्बन बाजार अवसंरचना का समर्थन करती हैं।

- भारत के जलवायु लक्ष्यों का समर्थन: ये नियम पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं का समर्थन करते हैं।

इस आकलन में बाघों की संख्या को 'क्रिटिकली डिपलेटेड' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यह बाघों के समक्ष मौजूद गंभीर ऐतिहासिक और वर्तमान खतरों को दर्शाता है।

- इन खतरों में पर्यावास क्षति, शिकार आधार में कमी, अवैध शिकार और क्षेत्रीय स्तर पर विलुप्ति शामिल हैं।

इस आकलन के मुख्य बिंदु

- बाघों की संख्या: इसमें गिरावट हो रही है {वर्तमान अनुमान (वयस्क बाघ) - 2608-3905}।

- जिन 24 क्षेत्रों का आकलन किया गया है, उनमें से 9 क्षेत्रों में बाघ अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। साथ ही, जहां बाघ अभी भी मौजूद हैं, वहां भी थ्रेटेनेड स्थिति में हैं।

- अभी तक किए गए संरक्षण प्रयासों के प्रभाव और पुनर्प्राप्ति क्षमता की स्थिति: यह क्रमशः उच्च एवं मध्यम है।

IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज के बारे में

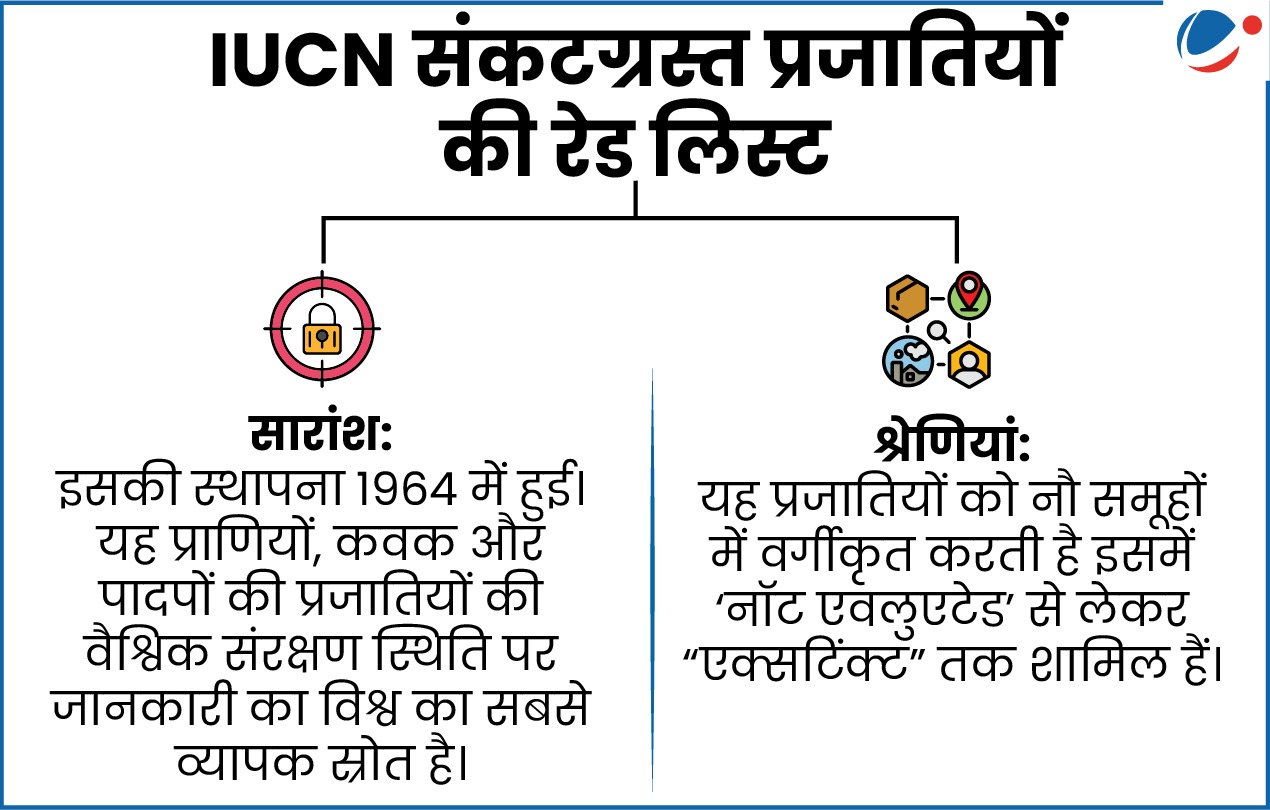

- इसे 2012 में शुरू किया गया था। यह IUCN रेड लिस्ट में दर्ज संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची पर आधारित है।

- इसे 2020 में IUCN की रेड लिस्ट आकलन का एक वैकल्पिक हिस्सा बना लिया गया था।

- यह प्रजातियों की समष्टि की पुनर्प्राप्ति; उनके विलुप्त होने के जोखिम और साथ ही साथ संरक्षण प्रयासों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक साधन भी प्रदान करता है।

- श्रेणियां: इसमें लार्जली डेप्लेटेड, मॉडरेटली डेप्लेटेड, स्लाइटली डेप्लेटेड, फुली रिकवर्ड आदि शामिल हैं।

ग्रीन स्टेटस कैसे किसी प्रजाति की पुनर्प्राप्ति को निर्धारित करता है?

- कोई प्रजाति फुली रिकवर्ड (पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त) हो जाती है यदि:

- वह अपने ऐतिहासिक पर्यावास के सभी भागों में मौजूद है (मानव प्रभाव के कारण नष्ट हुए क्षेत्रों सहित);

- वह अपने पूरे पर्यावास में व्यवहार्य समष्टि में मौजूद है (विलुप्त होने का खतरा नहीं है);

- वह अपने पर्यावास के सभी भागों में पारिस्थितिकी कार्य को संपन्न करती है आदि।

- इन सभी कारकों के आधार पर "ग्रीन स्कोर" (0-100%) प्रदान किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि कोई प्रजाति फुली रिकवर्ड या पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त होने के कितने निकट है।

बाघ (Panthera tigris) के बारे में

|

SAIEE भारत में हाथियों की DNA आधारित पहली गणना है। यह गणना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ‘प्रोजेक्ट एलीफेंट’ के तत्वावधान में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- इसके अनुसार एशियाई हाथियों की कुल समष्टि 22,446 है। वनों में रहने वाले एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या भारत में है, जो एशियाई हाथियों की कुल वैश्विक समष्टि का लगभग 60% है।

- वर्तमान में, वनों में रहने वाले हाथी मुख्य रूप से निम्नलिखित चार वन्य पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं:

- हिमालय की तलहटी, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व-मध्य भारत और पश्चिमी/ पूर्वी घाट के साथ अंडमान द्वीप समूह में भी कुछ संख्या में पाए जाते हैं।

- वनों में रहने वाले हाथियों की सर्वाधिक संख्या पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसके बाद पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों का स्थान आता है।

- हिमालय की तलहटी, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व-मध्य भारत और पश्चिमी/ पूर्वी घाट के साथ अंडमान द्वीप समूह में भी कुछ संख्या में पाए जाते हैं।

- राज्यों में एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कर्नाटक है। उसके बाद असम, तमिलनाडु और केरल का स्थान है।

- एशियाई हाथियों के समक्ष खतरे:

- घटता पर्यावास क्षेत्र और विखंडन: हाथियों की समष्टि पश्चिमी घाट में सभी जगह पाई जाती थी, लेकिन निम्नलिखित कारणों से उनकी समष्टि अलग-थलग हो रही है-

- वाणिज्यिक बागानों (कॉफी और चाय) का विस्तार;

- आक्रामक पादपों का प्रसार;

- कृषि भूमि पर बाड़ लगाना;

- मानव अतिक्रमण और तेजी से बढ़ती विकासात्मक परियोजनाएं जैसे- भूमि उपयोग में बदलाव आदि।

- मानव-हाथी संघर्ष: ये घटनाएं मध्य भारत और पूर्वी घाट में तेजी से बढ़ रही हैं।

- रैखिय अवसंरचना: सड़कें, रेलवे लाइनें और बिजली की तारें वनों में मौजूद वन गलियारों को बाधित करती हैं। इससे हाथियों को अपने प्राकृतिक रास्तों को पार करने में समस्या होती है और कई बार वे करंट लगने या ट्रेन/ वाहनों से टकराने के कारण मारे भी जाते हैं।

- घटता पर्यावास क्षेत्र और विखंडन: हाथियों की समष्टि पश्चिमी घाट में सभी जगह पाई जाती थी, लेकिन निम्नलिखित कारणों से उनकी समष्टि अलग-थलग हो रही है-

- सिफारिशें: इनमें वन्य गलियारों और कनेक्टिविटी को मजबूत करना, पर्यावास की पुनर्बहाली करना, संरक्षण रणनीतियों में आवश्यक सुधार करना और विकास परियोजनाओं का शमन करना आदि शामिल हैं।

एशियाई हाथी के बारे में

|

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने पहली बार भारतीय भेड़िये का कैनिस वंश के भीतर एक संभावित अलग प्रजाति के रूप में मूल्यांकन किया।

- इस वंश की वर्तमान में IUCN द्वारा मान्यता प्राप्त सात प्रजातियां हैं। भारतीय भेड़िये को शामिल करने के बाद, यह आठवीं मान्यता प्राप्त प्रजाति बन जाएगी।

भारतीय भेड़िये के बारे में

- पर्यावास: यह कांटेदार व सामान्य झाड़ियों वाले जंगलों, तथा शुष्क और अर्ध-शुष्क घासभूमियों में पाया जाता है। कुछ पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं।

- यह भारत के अर्ध-शुष्क कटिबंध में कृषि-पशुपालन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सामान्य बड़े मांसाहारी प्राणियों में से एक है।

- खतरे: पर्यावास क्षति, मनुष्यों के साथ संघर्ष और रोग।

- संरक्षण स्थिति: IUCN- वल्नरेबल।

यह ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के परामर्श से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने तैयार किया है।

ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर के मुख्य बिंदु

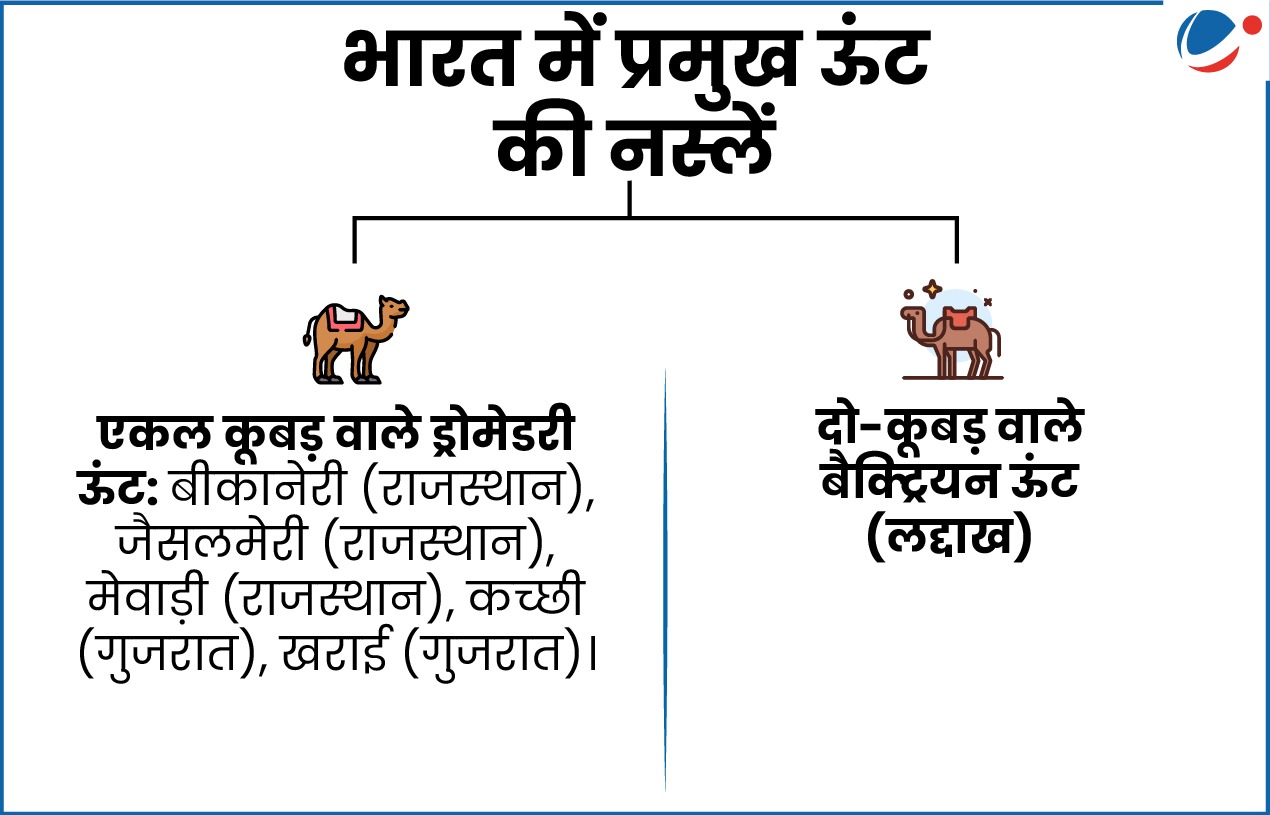

- 1970 के दशक से अब तक भारत में ऊंटों की समष्टि में 75% से अधिक की गिरावट आई है।

- ऊंटों की समष्टि में गिरावट के कारण:

- पारंपरिक रूप से चली आ रही उनकी आर्थिक उपयोगिता में कमी;

- चरागाह भूमि की हानि;

- पर्यावरणीय दबाव (मरुस्थलीकरण, आक्रामक प्रजातियां, लंबे समय तक सूखा पड़ना आदि);

- प्रतिबंधात्मक विधिक तंत्र;

- ऊंट आधारित उत्पादों के लिए अविकसित बाजार।

- रणनीतिक सिफारिशें:

- राष्ट्रीय ऊंट संधारणीयता पहल (NCSI) शुरू करना;

- चराई के लिए चरागाह भूमि को सुरक्षित करना;

- ऊंट आधारित डेयरी संबंधी मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना;

- ऊंट आधारित पर्यटन को पुनर्जीवित करना;

- पशु चिकित्सा और आनुवंशिक संरक्षण कार्यक्रम शुरू करना आदि।

ऊंट के बारे में

- इसे "रेगिस्तान का जहाज" भी कहा जाता है। ऊंट शुष्क भूमि संबंधी पारिस्थितिकी-तंत्र के लिए असाधारण रूप से अनुकूल होते हैं। ऊंट पालन मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात (90%) में किया जाता है।

- ऊंट पालन से जुड़े पशुपालक समुदायों में रायका, रबारी, फकीरानी जाट और मांगणियार समुदाय शामिल हैं।

- इनकी विशेषताएं: ये बिना जल के कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं; ये लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं; ये कांटेदार रेगिस्तानी पौधों को खा सकते हैं आदि।

- ऊंटों के कूबड़ में वसा का भंडार होता है, जो उन्हें भोजन की कमी होने पर ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही, ऊंट अपने कूबड़ में नहीं बल्कि रक्त कोशिकाओं में जल जमा करते हैं।

- ऊंटों की भूमिका:

- पारिस्थितिक भूमिका: इनके द्वारा जल की कम खपत; चरने संबंधी चयनात्मक व्यवहार; और मुलायम पैर वनस्पति विविधता को बनाए रखने तथा मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद करते हैं।

- ऊंट का गोबर शुष्क क्षेत्रों में मृदा को समृद्ध बनाता है।

- पारिस्थितिक भूमिका: इनके द्वारा जल की कम खपत; चरने संबंधी चयनात्मक व्यवहार; और मुलायम पैर वनस्पति विविधता को बनाए रखने तथा मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद करते हैं।

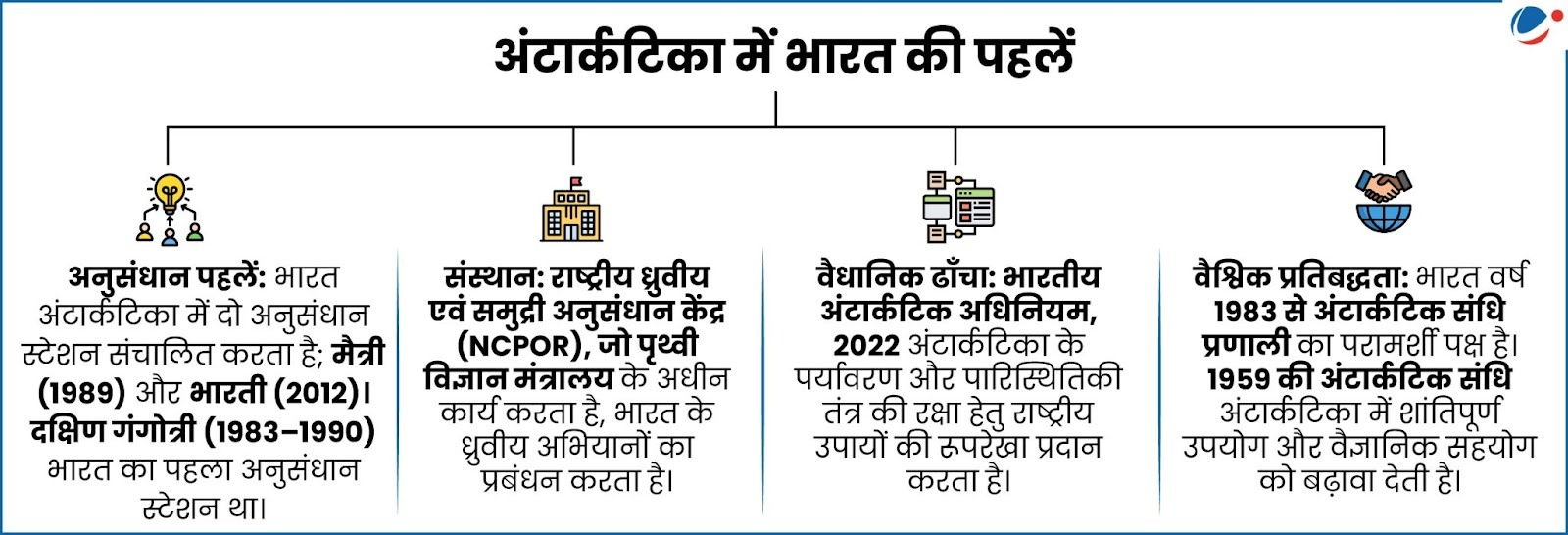

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में नए अनुसंधान केंद्र मैत्री II की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की।

- यह अंटार्कटिका में भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र होगा। उम्मीद है कि यह जनवरी 2029 तक कार्य करने लगेगा।

- इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (सौर और पवन ऊर्जा) से संचालित हरित अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। साथ ही, यह स्वचालित उपकरणों से भी सुसज्जित होगा।

अंटार्कटिका क्षेत्र का महत्व

- विश्व की प्राकृतिक प्रयोगशाला: यह 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पृथ्वी की जलवायु और महासागर प्रणालियों को समझने में बहुत मदद करता है। साथ ही, इसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक संकेतक भी माना जाता है।

- प्राकृतिक संसाधन: यहां पृथ्वी के ताजे जल के भंडार का लगभग 75 प्रतिशत मौजूद है। साथ ही, यहां प्रचुर मात्रा में खाद्य योग्य शैवाल, 200 से अधिक मछली प्रजातियां तथा लौह व तांबे जैसे खनिज भी पाए जाते हैं।

- भू-राजनीतिक महत्व: इस क्षेत्र में देशों के मध्य क्षेत्रीय दावों को लेकर विवाद है। साथ ही, दोहरे उपयोग वाली अवसंरचनाओं के साथ चीन का बढ़ता प्रभाव भी वैश्विक रूप से चिंता का विषय है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के अवसर पर भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिज़र्व को मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। यह संरक्षण रिज़र्व पाक की खाड़ी (तमिलनाडु) में अवस्थित है।

- डुगोंग (डुगोंग डुगोन) के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, IUCN ने भारतीय मॉडल को हिंद महासागर के अन्य हिस्सों एवं विश्व के अन्य इसी तरह के पर्यावासों में भी अपनाने की सलाह दी है।

डुगोंग संरक्षण रिज़र्व के बारे में

- इसे वर्ष 2022 में तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित किया था।

- यह पाक खाड़ी के उत्तरी हिस्से में 448.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है।

- यहां 12,250 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में समुद्री घास पारितंत्र मौजूद हैं।

- समुद्री घास कई अन्य समुद्री प्रजातियों का भी पोषण करती है, जिससे यह रिज़र्व पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

- समुद्री घास कार्बन प्रच्छादन (Carbon sequestration) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

डुगोंग या समुद्री गाय के बारे में

- मुख्य विशेषता: यह एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है, जो पूरी तरह से समुद्री घास पर निर्भर है।

- वितरण: भारत में, पाक खाड़ी (जहां इनकी संख्या सर्वाधिक है) के अलावा यह मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी आदि में भी पाया जाता है।

- समष्टि : अनुमानित संख्या लगभग 200 है।

- खतरा: पर्यावास का नष्ट होना, शिकार और अनजाने में पकड़ लिया जाना।

- स्थिति:

- IUCN रेड लिस्ट स्थिति: वल्नरेबल।

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध।

भारत के एकमात्र मड वोल्केनो में 20 वर्षों बाद उद्गार हुआ है। यह बारातांग द्वीप (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) में स्थित है।

मड वोल्केनो के बारे में

- यह एक भौतिक संरचना है, जिससे गाद (मड), जल, और गैसों (मुख्य रूप से मीथेन, कभी-कभी कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन) के मिश्रण का पृथ्वी की सतह पर उद्गार होता है। इससे शंकु जैसे आकार का निर्माण होता है, जो वास्तव में ज्वालामुखियों के समान होते हैं, लेकिन इनमें से गर्म लावा नहीं निकलता है।

- मड वोल्केनो आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां प्राकृतिक गैस मौजूद होती है।

- मड वोल्केनो का उद्गार पृथ्वी की विवर्तनिक (टेक्टोनिक) गतिविधियों या हाइड्रोकार्बन गैसों के संचय के कारण होता है।

मध्य एशियाई देश CAMI के अंतर्गत साइगा व बुखारा हिरण जैसी 17 स्तनपायी प्रजातियों के संरक्षण हेतु एक साथ आए हैं।

मध्य एशियाई स्तनपाई पहल के बारे में

- इसे 2014 में ‘वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन’ के पक्षकारों के 11वें सम्मेलन (CMS-COP11) में शुरू किया गया था।

- उद्देश्य: मध्य एशिया में 17 प्रमुख प्रवासी स्तनपायी प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों का समन्वय करना।

वैज्ञानिकों के हालिया अध्ययन के अनुसार अरब सागर का मिनी वॉर्म पूल (MWP), अल नीनो की वजह से मानसून में आए व्यवधान को स्वतः दूर करने वाले एक तंत्र की तरह कार्य करता है।

अरब सागर मिनी वॉर्म पूल (MWP) के बारे में

- यह अरब सागर में विशेषकर दक्षिण-पूर्वी भाग (केरल तट के पास) में असामान्य रूप से ‘उष्ण समुद्री सतह तापमान (SST)’ का एक छोटा-सा क्षेत्र है।

- एक वॉर्म पूल वास्तव में किसी जल-निकाय में बहुत गर्म जल वाला हिस्सा होता है। ऐसे हिस्से में SST आम तौर पर 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। यह क्षेत्रीय जलवायु और मौसम के प्रतिरूप को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- अवधि: यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल और मई माह के दौरान, भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के शुरू होने से ठीक पहले बनता है।

CPCB की एक रिपोर्ट में यह पाया गया है कि देश में ओज़ोन (O3) प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) है। इसके बाद दूसरे स्थान पर मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) है।

ओज़ोन के बारे में

- ओज़ोन ऑक्सीजन का एक रूप है, जो ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनी है। यह वायुमंडल की दो परतों में पाई जाती है: समताप मंडल (ऊपरी परत) और क्षोभमंडल (भूमि की सतह से 10 किलोमीटर ऊपर तक)।

- समताप मंडल में मौजूद ओज़ोन परत पृथ्वी पर जीवन को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है।

- क्षोभमंडल में, यह एक वायु प्रदूषक है।

- सुरक्षित ओज़ोन स्तर आठ घंटे के लिए 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (µg/m³) और एक घंटे की सीमा 180 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है।

धरातलीय या क्षोमंडलीय ओज़ोन (Ground-level Ozone) के बारे में

- क्षोमंडलीय ओज़ोन एक द्वितीयक और वायुमंडल में कम समय तक रहने वाला प्रदूषक है। यह वातावरण में केवल कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक ही मौजूद रहती है।

- उत्तरदायी कारक: यह नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOC) के बीच रासायनिक अभिक्रिया से बनती है।

- मानव-निर्मित स्रोत: परिवहन, विद्युत संयंत्र, घरेलू गतिविधियां, कृषि संबंधी गतिविधियां आदि।

- प्राकृतिक स्रोत: NOx का मृदा-आधारित उत्सर्जन, वनाग्नि के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और जैवमंडलीय मीथेन उत्सर्जन आदि।

भारतीय तटरक्षक (ICG) बल ने NATPOLREX का 10वां संस्करण प्रारंभ किया।

- NATPOLREX दो वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला प्रमुख अभ्यास है। इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय तैयारियों का मूल्यांकन करना और उसमें सुधार करना है, ताकि समुद्री तेल रिसाव की घटनाओं के मामले में प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

Article Sources

1 sourceबिहार में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को नए रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया।

- इन दोनों को मान्यता मिलने के बाद, अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 93 हो गई हैं। ये कुल 13,60,719 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तृत हैं।

- बिहार में पहले से ही तीन रामसर स्थल बेगूसराय की काबर झील (काबर ताल) तथा जमुई जिले के नागी एवं नकटी पक्षी अभयारण्य हैं।

नई आर्द्रभूमियों के बारे में

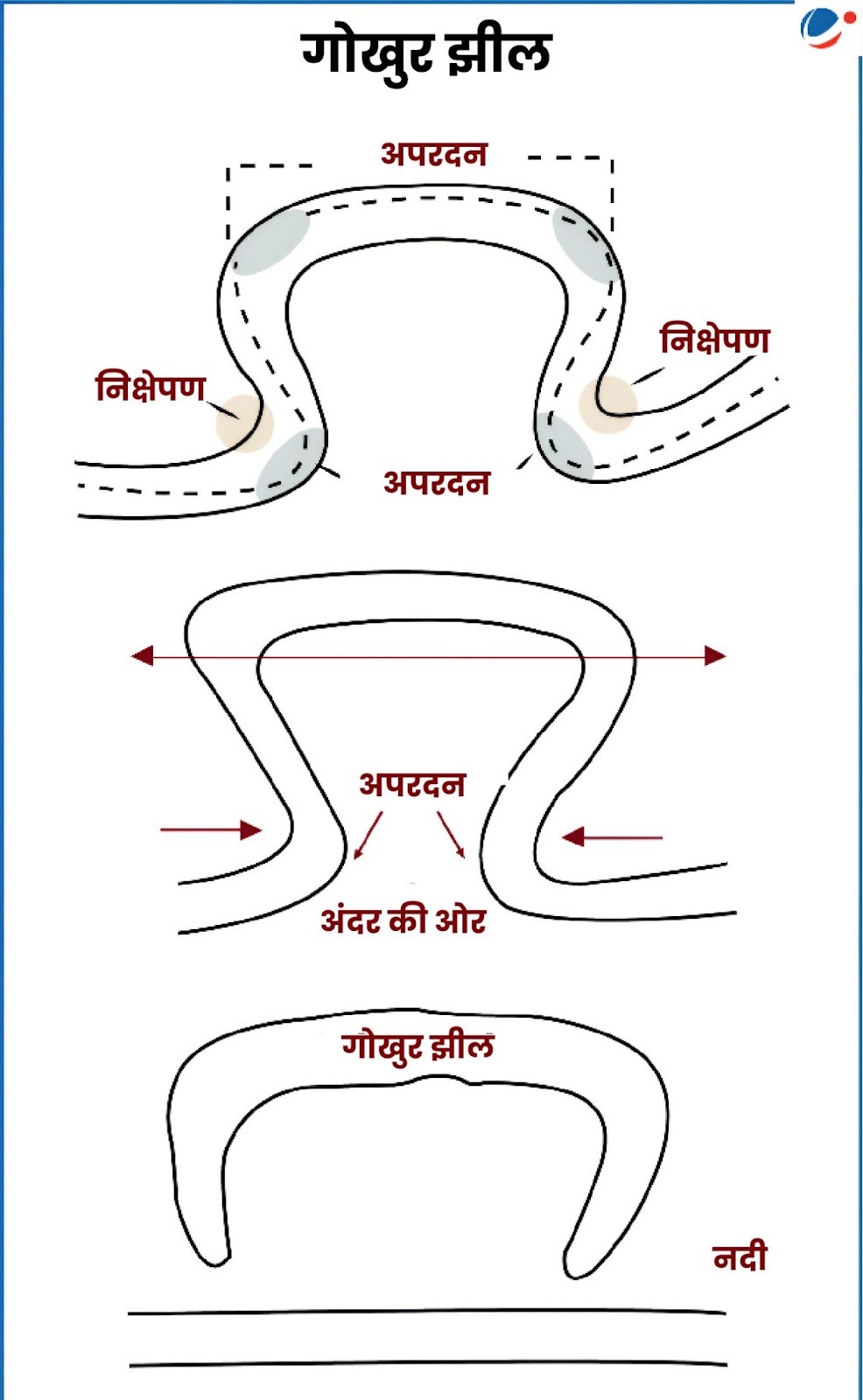

- दोनों आर्द्रभूमियां गोखुर (oxbow) झीलें हैं।

- गोखुर झील अर्धचंद्राकार झील होती है, जो किसी घुमावदार नदी के किनारे निर्मित होती है।

- गोकुल जलाशय, बक्सर जिले में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है।

- पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित उदयपुर झील उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य से घिरी हुई है।

- यह कई प्रवासी पक्षियों विशेषकर पोचार्ड (अयथ्या फेरिना) जैसे पक्षियों के लिए, एक महत्वपूर्ण शीतकालीन विश्राम स्थल है।

रामसर अभिसमय (आर्द्रभूमियों पर अभिसमय) के बारे में

- रामसर अभिसमय को 1971 में अपनाया गया था।

- यह यूनेस्को के तहत एक अंतर-सरकारी संधि है।

- उद्देश्य: यह संधि आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं उनके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है।

- मानदंड: रामसर स्थल घोषित होने के लिए एक आर्द्रभूमि को 9 मानदंडों में से कम-से-कम 1 मानदंड को पूरा करना होता है।

- जैसे कि नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों को आश्रय प्रदान करना या जैव विविधता का संरक्षण करना आदि।

- भारत ने 1982 में इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की थी।

Article Sources

1 sourceप्रजातियों के संरक्षण और वन्यजीव-मानव संघर्ष प्रबंधन के लिए प्रारंभ की गई 5 पहलें निम्नलिखित हैं:-

पहलें | विवरण |

प्रोजेक्ट डॉल्फिन (चरण-II): पूरे भारत में नदी और समुद्री दोनों प्रकार की सिटासियन (डॉल्फिन, व्हेल आदि) के संरक्षण उपायों को मजबूत करने के लिए कार्य योजना का कार्यान्वयन। |

|

प्रोजेक्ट स्लॉथ बेयर (भालू): स्लॉथ बेयर के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन रूपरेखा की शुरुआत। |

|

प्रोजेक्ट घड़ियाल: घड़ियालों के संरक्षण के लिए कार्यान्वयन कार्य-योजना का शुभारंभ। |

|

टाइगर रिज़र्व से बाहर के बाघ: संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मानव-बाघ संघर्ष का निवारण करने के लिए एक परियोजना। इसमें भू-दृश्य दृष्टिकोण, तकनीकी हस्तक्षेप, क्षमता निर्माण और सामुदायिक समर्थन का उपयोग किया जाएगा। |

|

मानव–वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoE–HWC): |

|

GFRA रिपोर्ट प्रत्येक पांच वर्षों में FAO द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2025 की रिपोर्ट इंडोनेशिया के बाली में ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव (GFOI) के पूर्ण सत्र के दौरान प्रकाशित किया गया।

- GFOI, ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्ज़र्वेशन्स (GEO) का एक प्रमुख कार्यक्रम है। GEO एक ऐसा नेटवर्क है, जिसमें सरकारें, शैक्षणिक संस्थान, संगठन, नागरिक समाज और निजी क्षेत्रक शामिल हैं। इसका उद्देश्य अर्थ इंटेलिजेंस क्षमता का उपयोग करना है।

- भारत GEO का सदस्य है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- वन क्षेत्र का विस्तार: वन 4.14 बिलियन हेक्टेयर या वैश्विक भू-क्षेत्र के 32% भाग पर विस्तृत हैं।

- विश्व के लगभग आधे वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हैं। इसके बाद बोरियल, समशीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का स्थान आता है।

- यूरोप में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जो विश्व के कुल वन क्षेत्र का 25% है।

- भारत में वन विस्तार: वैश्विक स्तर पर कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत एक स्थान बढ़कर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इस प्रकार भारत में वैश्विक वन क्षेत्र का मात्र 2% मौजूद है।

- रबड़ बागान के मामले में भारत 5वें स्थान पर है।

- वनों की कटाई और विस्तार: वर्ष 2015-2025 के दौरान वनों की कटाई धीमी होकर 10.9 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष हो गई, जो 1990-2000 में 17.6 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष थी।

- प्राकृतिक पुनर्बहाली: विश्व के 90% से अधिक वन प्राकृतिक रूप से पुनर्बहाल हो रहे हैं।

- कार्बन स्टॉक: वनों में मौजूद कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है, जो 714 गीगाटन तक पहुंच गया है। इसमें सर्वाधिक कार्बन स्टॉक मृदा में मौजूद है। इसके बाद जीवित बायोमास, सूखी पत्तियां, मृत वृक्षों की लकड़ी इत्यादि का स्थान है।

- मुख्य समस्या: उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मौजूद वनों के समक्ष वनाग्नि एक मुख्य समस्या है, जबकि कीट, रोग और खराब मौसम मुख्य रूप से शीतोष्ण एवं बोरियल (उदीच्य या उत्तरी) क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।

Article Sources

1 sourceसंयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने पहली 'वनों के लिए वित्त की स्थिति 2025' रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट 2023 में सार्वजनिक और निजी स्रोतों से वन वित्त-पोषण की वैश्विक स्थिति प्रदान करती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- वित्त-पोषण में भारी कमी: रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान वित्त-पोषण और 2030 तक वैश्विक वन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश के बीच 216 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक अंतर मौजूद है।

- वर्ष 2023 में वन वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत सरकारें थीं, जिनका कुल वित्त-पोषण में 91% योगदान था।

Article Sources

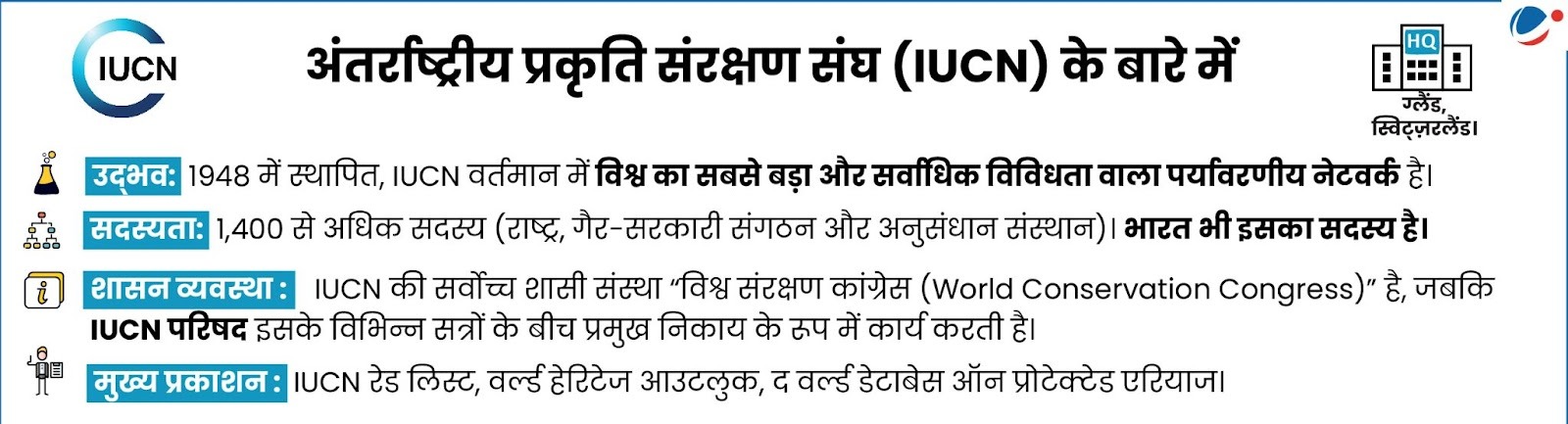

1 sourceअंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की “विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025” अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में संपन्न हुई।

- विश्व संरक्षण कांग्रेस प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। इसमें सदस्यों की सभा होती है, जो IUCN की सर्वोच्च निर्णय निर्माणकारी संस्था है।

सदस्यों की सभा में प्रस्तुत प्रमुख प्रस्ताव

- अबू धाबी कॉल टू एक्शन: इसके तहत निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में कार्यों को संपन्न करना है-

- प्रकृति की मानव कल्याण की बुनियाद के रूप में पुनः पुष्टि करना,

- बहुपक्षवाद को सशक्त बनाना,

- न्याय और समावेशन सुनिश्चित करना,

- ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना, तथा

- प्रकृति और जलवायु कार्रवाई के लिए संसाधनों को बढ़ाना।

- नए सदस्य: IUCN में 100 से अधिक नए सदस्य शामिल किए गए। इनमें 6 नए देश आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबॉन, तुवालु और जिम्बाब्वे हैं।

- सिंथेटिक बायोलॉजी और प्रकृति संरक्षण पर प्रथम नीति: इस नीति में कहा गया कि सिंथेटिक बायोलॉजी से बड़े लाभ मिल सकते हैं, जैसे लुप्त आनुवंशिक विविधता को पुनर्स्थापित करना या आक्रामक विदेशी प्रजातियों को नियंत्रित करना। हालांकि, इससे अनचाहे पारिस्थितिक दुष्प्रभावों का खतरा भी है। इसलिए, एक संतुलित नीति आवश्यक है।

- पारिस्थितिकी संहार (Ecocide) का अपराध: पर्यावरण को जानबूझकर क्षति पहुंचाने को अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी गई। ऐसे अपराधों पर सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आएगी।

IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस ने संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट का अद्यतन किया गया है। इस अद्यतन में 12 भारतीय पक्षी प्रजातियों की संरक्षण स्थिति में बदलाव किया गया है। आठ प्रजातियों की श्रेणी में सुधार हुआ है, जो उनके संरक्षण में सकारात्मक रुझान को दर्शाता है। वहीं चार प्रजातियों को पहले से अधिक संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है।

- जिन चार प्रजातियों के संरक्षण में गिरावट आई है, उनमें शामिल हैं-

- इंडियन कोर्सर, इंडियन रोलर और रूफस-टेल्ड लार्क को “नियर थ्रेटेन्ड” सूची में शामिल किया गया है।

- लॉन्ग-बिल्ड ग्रासहॉपर-वार्बलर को ‘एंडेंजर्ड’ सूची में शामिल किया गया है।

- ये सभी चार प्रजातियां खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी-तंत्रों पर निर्भर करती हैं। इनमें घास के मैदान, अर्ध-शुष्क भू-परिदृश्य, मरुस्थल, कृषि भूमि, पहाड़ी झाड़ियां और परती भूमि जैसे पर्यावास शामिल हैं।

- इन पारिस्थितिकी-तंत्रों के समक्ष खतरे: इनमें विद्युत से संबंधित अवसंरचना का विस्तार, गहन कृषि का प्रसार, आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश तथा वनरोपण के माध्यम से घास के मैदानों को वनों में बदलना शामिल है।

IUCN रेड लिस्ट में अद्यतन

- विश्व स्तर पर पक्षी प्रजातियों में से आधे से अधिक की संख्या में कमी आ रही है। इसका मुख्य कारण पर्यावास की हानि व क्षरण है, जो कृषि विस्तार एवं गहन कृषि तथा वृक्षों की कटाई के कारण हो रहा है।

- पक्षी पारिस्थितिकी-तंत्र और लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पक्षी परागणकर्ता, बीज फैलाने वाले, कीट नियंत्रक, सफाईकर्ता (Scavengers) और पारिस्थितिकी-तंत्र के इंजीनियर के रूप में कार्य करते हैं।

- आर्कटिक सील की तीन प्रजातियां विलुप्त होने के निकट पहुंच गई हैं। इसके लिए जिम्मेदार प्राथमिक खतरा वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण समुद्री हिम का पिघलना है।

- सील, एक कीस्टोन प्रजाति है। यह खाद्य जाल में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह मछली और अकशेरुकी जीवों को अपना आहार बनाती है तथा पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करती है।

- हरा समुद्री कछुआ भी एक कीस्टोन प्रजाति है। इस प्रजाति के लिए किए गए संरक्षण संबंधी निरंतर प्रयासों के कारण इसकी संरक्षण स्थिति एंडेंजर्ड से लिस्ट कंसर्न में सूचीबद्ध हो गई है।