सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में अर्बन चैलेंज फंड (UCF) शुरू करने का प्रस्ताव किया गया।

अर्बन चैलेंज फंड (UCF) क्या है?

- 1 लाख करोड़ रुपये का यह फंड राज्यों को मौजूदा शहरों में संधारणीय शहरीकरण तथा शहरी पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए इनोवेटिव तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। निम्नलिखित से जुड़े प्रस्तावों हेतु इस फंड का उपयोग किया जाएगा:

- ग्रोथ हब के रूप शहर,

- शहरों का क्रिएटिव पुनर्विकास, और

- जल एवं स्वच्छता (वाटर एंड सैनिटेशन)।

- वित्तपोषण का तरीका: यह उपयोगी परियोजनाओं की लागत का 25% तक वित्त-पोषण करेगा, बशर्ते कि कम-से-कम 50% राशि बॉण्ड्स, बैंक ऋण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के जरिए जुटाई गई हो।

- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।

'अर्बन चैलेंज फंड' की आवश्यकता क्यों है?

- बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करना: भारत की कुल आबादी में शहरी आबादी 2001 में 27.7% थी, जो बढ़कर 2011 में 31.1% (377.1 मिलियन) हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार, यह प्रति वर्ष 2.76% की दर से बढ़ी है।

- सतत विकास सुनिश्चित करना: भारतीय शहरों को बढ़ते जल संकट, भूकंप, प्रदूषण और शहरी ऊष्मा द्वीप (अर्बन हीट लैंड) प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- उदाहरण के लिए, दिल्ली भूकंपीय जोन IV में स्थित है। साथ ही यह दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है।

- विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना: यह परिवहन, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, जल और स्वच्छता जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के एकीकृत विकास पर केंद्रित रहेगा।

- उपलब्ध धनराशि का प्रभावी तरीके से उपयोग: यह फंड सुनिश्चित करेगा कि धनराशि को उपयोगी और आवश्यकताओं पर आधारित परियोजनाओं में प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाए।

- शहरी नियोजन संबंधी समस्याओं का समाधान: उच्च शहरी घनत्व वाले भू-क्षेत्रों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन जमीनों के स्वामित्व का रिकॉर्ड सही से नहीं रखा गया है और इनका स्वामित्व कई लोगों के पास है।

- संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन (अर्बन प्लानिंग) राज्य सूची का विषय है।

- मानव संसाधन की कमी को दूर करना: राज्य मशीनरी में योग्य शहरी योजनाकारों की कमी एक बड़ी समस्या है, जिससे प्रभावी शहरी नियोजन एवं डिजाइन तैयार नहीं हो पाता है।

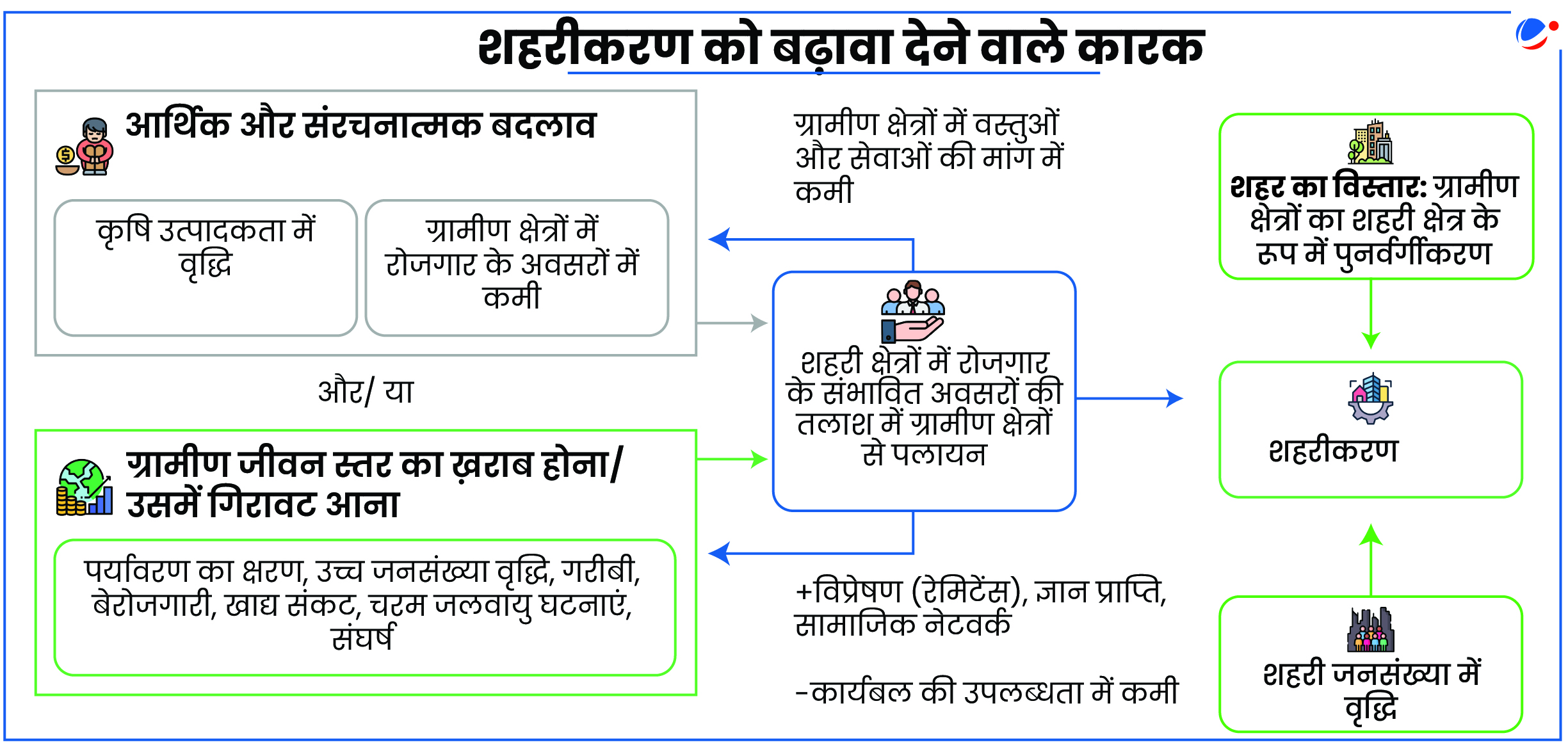

भारत में शहरीकरण

|

भारत में शहरी क्षेत्रों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

- शहरी गवर्नेंस व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करना और मजबूत बनाना: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर शहरी प्राधिकरणों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए।

- शहरी मास्टर प्लान: वैधानिक दर्जा प्राप्त मास्टर प्लान सामाजिक-आर्थिक विकास, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, समावेशन, नागरिक भागीदारी, पर्यावरणीय संधारणीयता आदि के लिए अनिवार्य है।

- नीति आयोग की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 52% वैधानिक नगरों के पास मास्टर प्लान नहीं है।

- शहरी नियोजन विशेषज्ञों की नियुक्ति: भारतीय सूचना सेवा (IIS) जैसी सिविल सेवाओं की तर्ज पर "अखिल भारतीय शहरी नियोजन सेवा" की स्थापना की जानी चाहिए ताकि योग्य योजना-विशेषज्ञ उपलब्ध हो सकें।

- नीति आयोग ने "नेशनल काउंसिल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर्स" को वैधानिक संस्था के रूप में गठित करने की सिफारिश की है।

- समन्वित क्षमता निर्माण कार्यक्रम: केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा नगर नियोजकों और शहरी अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का वित्त-पोषण किया जा रहा है।

- इस कार्यक्रम को और मजबूत किया जाना चाहिए तथा मंत्रालय द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों को अधिक सशक्त बनाना चाहिए।

- मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना: राज्यों को शहरी नियोजन से जुड़े कानूनों की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। इनमें नगर और राष्ट्रीय नियोजन या शहरी और क्षेत्रीय विकास अधिनियम आदि शामिल हैं।

- नागरिकों की भागीदारी: नागरिकों की अधिक भागीदारी के बिना तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई योजना को जमीनी स्तर पर लोग स्वीकार नहीं करते हैं।

- निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना: लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करके तथा तकनीकी परामर्श सेवाओं की प्राप्ति के लिए निष्पक्ष प्रक्रियाओं को अपनाकर निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाई जा सकती है।

शहरी क्षेत्रों के सुधार के लिए उठाए गए कदमभारत में शुरू की गई पहलें

वैश्विक पहलें

|