सुर्ख़ियों में क्यों?

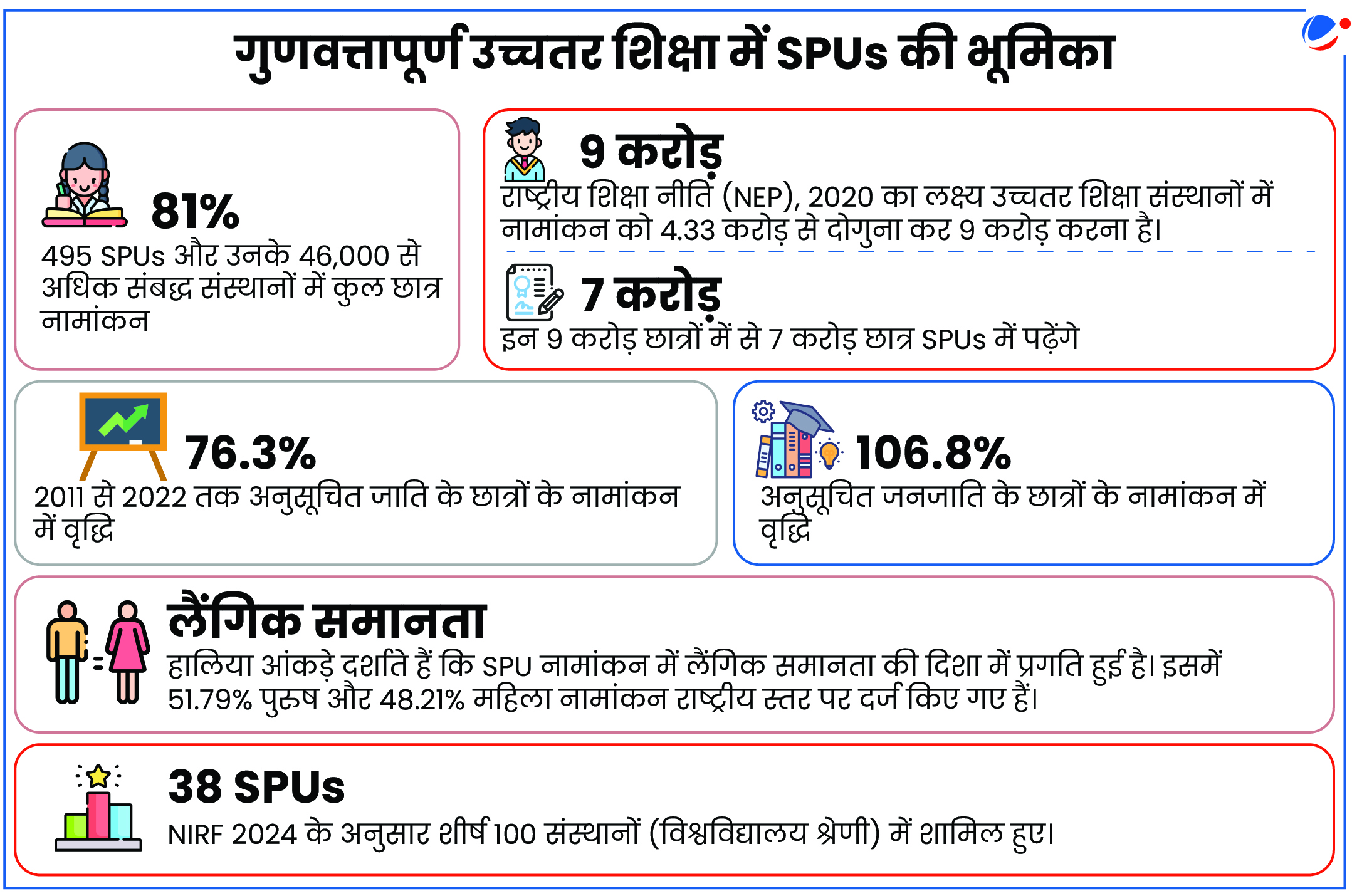

नीति आयोग ने 'राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का विस्तार शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय

प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित तथा राज्य सरकार द्वारा ही वित्त-पोषित विश्वविद्यालयों को राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय (SPUs) कहा जाता है।

भारत में उच्चतर शिक्षा की स्थिति

AISHE रिपोर्ट 2021-2022 के अनुसार-

- प्रवेश और नामांकन:

- संस्थान: देश में 1,168 विश्वविद्यालय, 45,473 कॉलेज और 12,002 स्टैंड अलोन संस्थान हैं।

- छात्र नामांकन: 4 करोड़ से अधिक छात्र उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस मामले में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।

- सकल नामांकन अनुपात (GER): यह 1950-51 के 0.4 से बढ़कर 2021-22 में 28.4 हो गया, जो 71 गुना वृद्धि को दर्शाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 का लक्ष्य 2035 तक GER को बढ़ाकर 50% करना है।

- लैंगिक समानता सूचकांक (GPI): यह 2011-12 के 0.87 से बढ़कर 2021-22 में 1.01 हो गया, जिसमें 16% का सुधार देखा गया है।

- गुणवत्ता और शोध:

- छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR): पिछले 5 वर्षों से 23:1 पर स्थिर बना हुआ है।

- शोध: भारत का वैश्विक शोध में योगदान 2017 के 3.5% से बढ़कर 2024 में 5.2% हो गया, लेकिन उच्चतर शिक्षा कुल शोध आउटपुट में केवल 10% का योगदान देती है।

- वित्त-पोषण: केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त व्यय (GDP के प्रतिशत के रूप में)-

- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा: 0.62%

- तकनीकी शिक्षा: 0.95%

- समग्र तृतीयक (Tertiary) शिक्षा: 1.57% (यह खर्च अधिकांश यूरोपीय देशों से बेहतर है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से अभी भी थोड़ा पीछे है)।

भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा को प्राप्त करने में आने वाली मुख्य चुनौतियां

- अकुशल प्रत्यायन (Accreditation) प्रणाली: NAAC प्रत्यायन प्रणाली को लागू हुए लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी देश भर में 39% से भी कम विश्वविद्यालयों को प्रत्यायन प्राप्त है। इसका आंशिक कारण प्रत्यायन की उच्च लागत है।

- वित्तीय अंतराल: भारत समग्र तृतीयक शिक्षा बजट के मामले में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। हालांकि, तृतीयक शिक्षा पर इसका प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय केवल लगभग 30 अमेरिकी डॉलर है।

- यह ब्राज़ील (2.6 गुना अधिक) जैसे कई उभरते देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका (35 गुना अधिक) जैसे अधिकांश विकसित देशों से कम है।

- कम प्रभावी शोध:

- सरकार और उच्चतर शिक्षा संस्थान (HEIs) अनुसंधान एवं विकास पर बहुत कम खर्च करते हैं। सरकार GDP के लगभग 0.7% के बराबर ही खर्च करती है। इसके परिणामस्वरूप, नवाचार के अच्छे परिणाम सामने नहीं आते हैं।

- शोधकर्ताओं को वित्त-पोषण, मान्यता, प्रोटोटाइप के व्यवसायीकरण और करियर में उन्नति के अवसरों जैसे प्रोत्साहनों की कमी है। इस कारण गुणवत्तापूर्ण PhD छात्रों की कमी रहती है। इससे उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) में फैकल्टी की कमी हो जाती है।

- नीतिगत और गवर्नेंस संबंधी मुद्दे:

- बहु-विषयक शिक्षा में अंतराल: MERUs के लिए कोई ठोस संरचना नहीं है। साथ ही, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, AI, डेटा गोपनीयता जैसे क्षेत्रकों में स्पष्ट नीतियों का अभाव है।

- विश्वविद्यालय पर कर का बोझ: जो पैसे विश्वविद्यालय को दान (जैसे- CSR) के रूप में मिलते हैं, उन पर भी टैक्स लगता है। साथ ही, विश्वविद्यालय के पास कई तरह की इमारतें और सुविधाएं होती हैं। इन सुविधाओं के लिए बिजली और पानी जैसी चीजों के लिए उच्च टैक्स लगाया जाता है। इससे विश्वविद्यालय का खर्च बहुत बढ़ जाता है।

- सीमित स्वायत्तता: उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शुल्क या पाठ्यक्रम तय करने की स्वतंत्रता के साथ-साथ प्रशासनिक स्वायत्तता की कमी का भी सामना करना पड़ता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, और नवाचार बाधित होता है।

- क्षेत्रीय असमानताएं: AISHE रिपोर्ट 2021-2022 के अनुसार-

- विश्वविद्यालय घनत्व (प्रति 1 लाख पात्र छात्र पर):

- सर्वाधिक सिक्किम (10.3), अरुणाचल प्रदेश (5.6), लद्दाख (5.2), आदि में है।

- जबकि बिहार (0.2), उत्तर प्रदेश (0.3), पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र (0.6) में यह घनत्व राष्ट्रीय औसत से भी कम है।

- सकल नामांकन अनुपात (GER):

- दक्षिणी राज्यों जैसे कि तमिलनाडु (47- सबसे अधिक), केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में GER का स्तर उच्च है। वहीं उत्तरी राज्यों जैसे कि बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में GER का स्तर काफी निम्न है।

- लैंगिक समानता सूचकांक (GPI): यह केरल में सबसे अधिक (GPI 1.44) है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और मेघालय का स्थान आता है। जबकि ओडिशा (0.88) और त्रिपुरा (0.89) में सबसे कम GPI है।

- छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR):

- तमिलनाडु (14), गोवा, कर्नाटक और केरल में छात्र-शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।

- जबकि बिहार (64), झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छात्र-शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी नीचे है।

- विश्वविद्यालय घनत्व (प्रति 1 लाख पात्र छात्र पर):

गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा के लिए प्रमुख पहलें

|

गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा के लिए आगे की राह

- वित्त-पोषण और फंडिंग: नई शिक्षा नीति (NEP) द्वारा अनुशंसित बजट आवंटन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का अवसंरचना, अनुसंधान और कौशल विकास के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

- उदाहरण के लिए- तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज (TASK) को गैर-लाभकारी संगठन के रूप में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन और सेवाएं प्रदान करके उद्योग-अकादमिक शिक्षा के बीच के अंतर को समाप्त करना है।

- गवर्नेंस में सुधार: सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के लिए 'विनियामक-सुविधाकर्ता' मॉडल (Regulatory-facilitator' model) को अपनाना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें पाठ्यक्रम विकास, फैकल्टी की नियुक्ति जैसे मामलों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए।

- अवसंरचना में सुधार: उदाहरण के लिए- उत्कृष्टता और समानता के लिए ओडिशा उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम (OHEPEE) के तहत 850 कॉलेजों को कवर किया गया है। इसका उद्देश्य शैक्षिक मानकों और मूलभूत अवसंरचना को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है।

- शिक्षा पद्धति में सुधार: शिक्षण प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। साथ ही, प्रत्येक विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम समीक्षा समितियों की स्थापना करनी चाहिए।

- उच्चतर शिक्षा का डिजिटलीकरण: समर्पित डिजिटल लर्निंग सेंटर्स स्थापित करने चाहिए, छात्रों के जीवन की सभी अवस्थाओं में प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपनाने चाहिए, आदि।

- केरल की 'लेट्स गो डिजिटल' पहल के तहत ICT-आधारित शिक्षण विधियों और डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री के माध्यम से डिजिटल शिक्षण पहल की शुरुआत की गई है।

- शोध की गुणवत्ता में सुधार:

- नीतिगत फ्रेमवर्क: ANRF के अनुरूप एक राष्ट्रीय अनुसंधान नीति फ्रेमवर्क को विकसित और लागू किया जाना चाहिए।

- क्षमता निर्माण: शिक्षकों और प्रशासकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए।

- उदाहरण के लिए- महाराष्ट्र स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई है।

- उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: उदाहरण के लिए- गुजरात में GIFT सिटी ने विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी शर्तों के तहत परिसर स्थापित करने की अनुमति दी है।

- उद्योग-अकादमिक सहयोग: विश्वविद्यालयों में इंडस्ट्री रिलेशन सेल (IRC) स्थापित करने चाहिए। इसके अलावा CII, फिक्की (FICCI), एसोचैम (ASSOCHAM), नैसकॉम (NASSCOM) जैसे मौजूदा उद्योग संघ मंचों का भी उपयोग करना चाहिए।

- छात्र-नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप्स का समर्थन करने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर या को-वर्किंग स्पेस स्थापित किए जाने चाहिए।