सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद की एक स्थायी समिति ने पराली जलाने को हतोत्साहित करने के लिए धान के बचे हुए डंठलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि पराली जलाने को दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- संसदीय समिति की सिफारिशें अधीनस्थ विधान संबंधी समिति द्वारा की गई थीं। इस समिति को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रहण और उपयोग) के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) नियमावली, 2023' के परीक्षण का कार्य सौंपा गया था।

- यह नियमावली राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अधिनियम, 2021 के तहत अधिसूचित की गई थी। इसका उद्देश्य पराली जलाने की समस्या से निपटना और इस अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान के लक्ष्यों को पूरा करना है।

'पराली जलाने' के बारे में

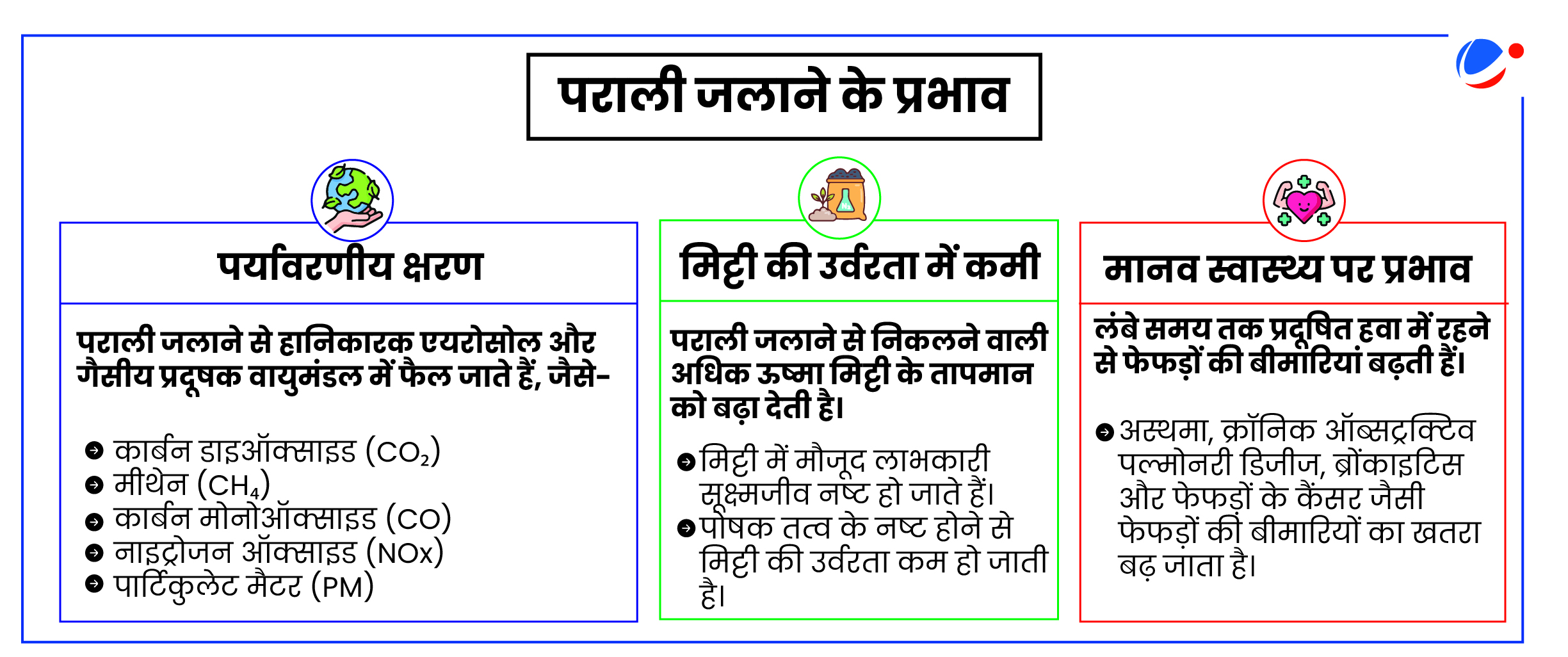

- पराली जलाने से आशय धान, गेहूं जैसी फसलों की कटाई के बाद उसके बचे हुए डंठलों को खेत में ही जलाने से है।

- गेहूं की बुवाई की तैयारी हेतु खेतों से धान की फसल के डंठलों को नष्ट करने के लिए धान की पराली को जलाया जाता है। गौरतलब है कि गेहूं की बुवाई सितंबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में की जाती है।

- इन महीनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पराली जलाना आम घटना हो गई है।

- पराली जलाने के कारण: खरपतवार प्रबंधन, कीट नियंत्रण के अन्य विकल्पों की तुलना में खेत में पराली जलाने में अधिक खर्चा नहीं आता है।

पराली जलाने की घटना को रोकने में चुनौतियां

- तकनीकी और अवसंरचना से संबंधित चुनौतियां

- फसल कटाई के लिए सही मशीन का उपयोग नहीं करना: वर्तमान कंबाइन हार्वेस्टर 10-15 सेंटीमीटर तक लंबी पराली खेत में ही छोड़ देते हैं। बाद में इन परालियों को खेतों से साफ करना आसान नहीं रहा जाता है।

- पराली को भंडारित करने के लिए अवसंरचना की कमी: धान की पराली को एक जगह सुरक्षित रूप से जमा करने के लिए बड़े भूखंड उपलब्ध नहीं हैं। फसल कटाई वाली उपयुक्त मशीनों को किराए पर देने वाले कस्टम हायरिंग केंद्रों की कमी है। इससे लघु एवं सीमांत किसानों को मशीन उपलब्ध नहीं हो पाती क्योंकि वे उसे खरीद नहीं सकते।

- आपूर्ति श्रृंखला की कमी: पराली एकत्र करने वाली कंपनियों से पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है।

- मशीनरी को क्षति: पराली का कई क्षेत्रों में फीडस्टॉक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि खेतों से संग्रह की जाने वाली पराली में सिलिका की उच्च मात्रा होती है। इनसे मशीनों के ख़राब होने का खतरा रहता है। इस वजह से सभी पराली का फीडस्टॉक के रूप में उपयोग नहीं हो पाता है।

- पराली को निपटाने के लिए कम समय (15-20 दिन) मिलना: धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच काफी कम समय मिलता है।

कानून और प्रशासन से जुड़ी चुनौतियां

- कई शब्दावलियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करना: इसमें "पराली जलाना", "पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति " जैसी कई शब्दावलियों की परिभाषा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

- प्रक्रियाएं स्पष्ट नहीं होना: पराली जलाने से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर "रेड एंट्री" प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।

- किसानों के रिकॉर्ड से रेड एंट्री हटाने के लिए प्रावधानों की कमी है।

- समन्वय की कमी: कई मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी देखी जाती है।

- वित्तीय एवं आर्थिक चुनौतियां

- किसानों को ज्यादा-से-ज्यादा मशीनरी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पर्याप्त सब्सिडी नहीं दी जाती है।

- उचित उपयोग के लिए फ्रेमवर्क का अभाव: पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति निधि में जमा राशि का सही तरीके से उपयोग के लिए फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है।

- सामाजिक-आर्थिक मुद्दे और जागरूकता की कमी

- पराली को निपटाने के वैकल्पिक तरीकों तथा संधारणीय खेती के बारे में शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी है।

- दंडात्मक उपायों और सकारात्मक प्रोत्साहनों के बीच असंतुलन।

पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

|

आगे की राह: संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर आधारित

- वित्तीय फ्रेमवर्क और सहायता प्रणालियां: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की तर्ज पर पराली के लिए भी मूल्य प्रणाली लागू करनी चाहिए ताकि किसानों को पराली बेचने पर गारंटी रिटर्न प्राप्त हो सके।

- खरीफ फसल की कटाई के मौसम से पहले प्रतिवर्ष बेंचमार्क मूल्यों की समीक्षा करने के बाद पराली के मूल्य को अधिसूचित करना चाहिए।

- पराली का मूल्य निर्धारित करते समय फसल अवशेष को एकत्र करने में किसानों को हुए खर्चे का भी आकलन करना चाहिए। इसमें श्रम और मशीनरी पर खर्चें भी शामिल हैं।

- तकनीकों को अपनाना एवं अवसंरचना का विकास

- बेहतर योजना के लिए जिलेवार फसल पैदावार का आकलन करने हेतु फसल-बुआई क्षेत्र का रियल टाइम आधार पर आकलन करना चाहिए। फसल तैयार होने का पूर्वानुमान लगाने के लिए तकनीकों का उपयोग करना चाहिए।

- उन जिलों में पराली को जमा करने के लिए अस्थायी सुविधाएं स्थापित करनी चाहिए जहां 20-50 किलोमीटर के दायरे में पराली उपयोग करने वाले उद्योग या एंड-यूजर मौजूद नहीं हैं।

- पराली के निपटान से जुड़े स्थानीय उद्यमियों और एग्रीगेटर्स को सहायता प्रदान करनी चाहिए तथा सप्लाई चेन अवसंरचना का विकास करना चाहिए।

- विनियामकीय और प्रशासनिक सुधार

- एक विशेष सरकारी एजेंसी को किसानों की शिकायतों का समय पर समाधान करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।

- मौजूदा नियमों में आवश्यक संशोधन करके प्रावधानों को स्पष्ट करना चाहिए।

- संधारणीय पद्धतियों को अपनाने वाले किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देना चाहिए तथा उन्हें रेड एंट्री से हटाने की व्यवस्था शुरू करनी चाहिए।

- पराली जलाने वाले किसानों से वसूली गई राशि से स्थापित पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति निधि के उचित उपयोग के लिए एक नया उप-नियम बनाना चाहिए।

- कृषि पद्धतियों में सुधार

- पूसा 44 किस्म के धान को तैयार होने में काफी लंबा वक्त लगता है। इसके बदले में कम समय में तैयार होने वाली धान की किस्मों की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक प्रोत्साहित देना चाहिए।

- कम समय में तैयार होने वाली फसल किस्मों की खरीद प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और कई तरह की समस्याओं को जन्म देने वाली फसल किस्मों के बीज को प्रमाणित करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

- हितधारकों के बीच समन्वय और एकीकृत नीति: फसल अवशेषों का बायो-एनर्जी उत्पादन में उपयोग करने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए।

- बायोएथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोमास पेलेट जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।