सुर्ख़ियों में क्यों?

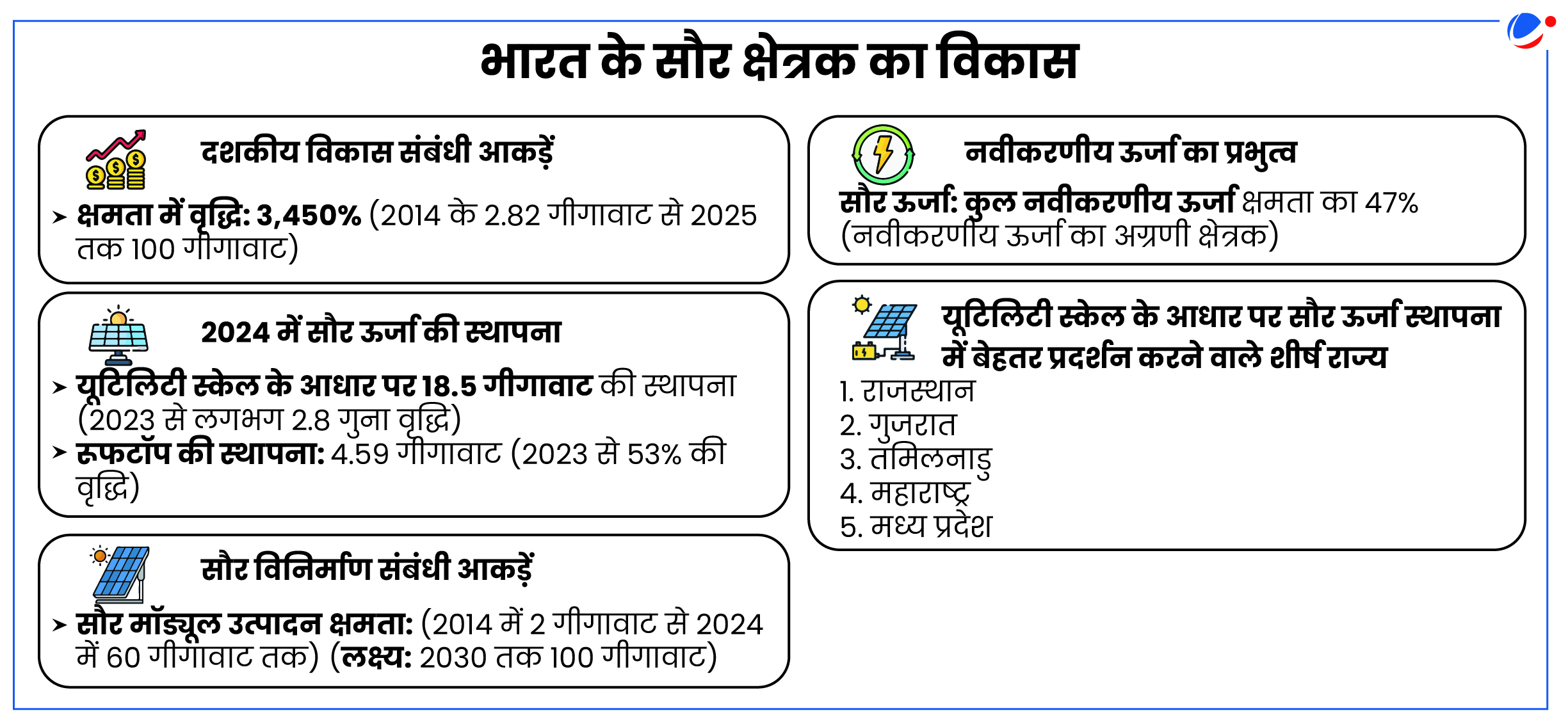

भारत ने 100 गीगावाट (GW) की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- जनवरी, 2025 तक भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 100.33 गीगावाट तक पहुंच गई है (इन्फोग्राफिक देखें)।

- इसके अलावा, वर्तमान में 84.10 गीगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर काम चल रहा है तथा 47.49 गीगावाट की सौर परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया के चरण में हैं।

- भारत में हाइब्रिड और राउंड-द-क्लॉक (RTC) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भी वृद्धि देखी गई है। यहां RTC नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का अर्थ ऐसी परियोजनाओं से है जो 24 घंटे लगातार बिजली उपलब्ध कराती हैं।

- 64.67 GW की विद्युत उत्पादन परियोजनाएं निर्माणाधीन या निविदा चरण में हैं। इससे सौर और हाइब्रिड परियोजनाओं की कुल क्षमता 296.59 GW हो गई है।

सौर ऊर्जा के बारे में

- सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है जिसे तापीय या विद्युत ऊर्जा में बदलकर उपयोग में लाया जाता है।

- यह निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है:

- फोटोवोल्टिक सेल्स: इनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर सामग्री से बने सोलर पैनल्स में किया जाता है। फोटोवोल्टिक सेल्स सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं।

- कंसंट्रेटिंग सोलर-थर्मल पावर (CSP) सिस्टम एक ऐसी तकनीक है, जिसमें दर्पणों का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को एक स्थान (रिसीवर) पर संकेंद्रित किया जाता है। इसके बाद रिसीवर्स सौर ऊर्जा को एकत्रित करते हैं और उसे ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं।

- भारत में सौर ऊर्जा की संभावना: राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) का अनुमान है कि यदि देश की कुल बंजर भूमि के 3% क्षेत्र पर सोलर पैनल्स बिछा दिए जाए तो, 748 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है।

- भारत के लिए सौर ऊर्जा का महत्त्व

- भारत के जलवायु लक्ष्य प्राप्त करना: भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन लक्ष्यों में 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना और 50% विद्युत उत्पादन गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से करना शामिल है।

- इसके अलावा, COP26 में भारत ने पंचामृत की घोषणा की थी। इसके तहत भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना: इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार भारत की ऊर्जा खपत वैश्विक औसत का तीन गुना है। साथ ही, अगले 20 वर्षों में ऊर्जा की वैश्विक मांग में होने वाली बढ़ोतरी में भारत की हिस्सेदारी 25% होगी।

- ग्रामीण विद्युतीकरण: तेजी से विस्तार के साथ सौर ऊर्जा से ऑफ-ग्रिड विद्युत उत्पादन में मदद मिल सकती है। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में विद्युत सुविधाएं स्थापित की जा सकती हैं।

- भारत के जलवायु लक्ष्य प्राप्त करना: भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन लक्ष्यों में 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना और 50% विद्युत उत्पादन गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से करना शामिल है।

भारत में सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने वाले कारक

- भौगोलिक अवस्थिति: भारत में साल के 300 दिन धूप खिली रहती है औसतन 4-7 kWh/m²/दिन के साथ प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। इस वजह से देश के अधिकांश हिस्से सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल हैं।

- सरकारी योजनाएं:

- प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्रक में 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना है।

- पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई है। साथ ही, मार्च 2025 तक लगभग 10.09 लाख सोलर रूफटॉप स्थापित किए जाने हैं।

- वित्तीय सहायता और निवेश को बढ़ावा: इस क्षेत्रक में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है।

- इसके अलावा, 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए राज्यों में सौर और पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) शुल्क माफ किया गया है।

- नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देना: विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अलग नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligation: RPO) सहित 2029-30 तक RPO की घोषणा की गई है।

- सौर घटकों का स्वदेशी विनिर्माण: सोलर पार्क योजना, उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना आदि के जरिए देश में ही सौर घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- उपभोक्ता जागरूकता: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency: BEE) ने मार्च 2024 में ग्रिड से कनेक्टेड सौर इनवर्टर और सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, दोनों के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को जानकारी के आधार पर विकल्प चुनने और ऊर्जा दक्षता में सुधार करने में मदद करना है।

- अवसंरचना का निर्माण: हरित ऊर्जा गलियारा योजना के तहत सरकार नई ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाने और नवीकरणीय ऊर्जा के वितरण एवं ट्रांसमिशन के लिए नए सब-स्टेशन का निर्माण कर रही है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नेतृत्व: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी पहलों ने भारत को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अग्रणी बनाया है। इन पहलों ने भारत की ऊर्जा पहुंच में वृद्धि करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने सदस्य देशों के बीच ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- इसके अलावा, भारत-जर्मनी सौर ऊर्जा साझेदारी (IGSP) के तहत सक्षमकारी प्रणालियों की शुरुआत करने और रूफटॉप फोटोवोल्टिक प्रणालियों में निवेश को सुगम बनाने के साथ-साथ बाजार आधारित कारकों का विकास किया जा रहा है।

भारत में सौर ऊर्जा के भावी विकास की राह में बाधा डालने वाले मुद्दे

- भूमि अधिग्रहण: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सौर ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा की तुलना में 300 गुना अधिक जगह की आवश्यकता होती है।

- बड़े सोलर फार्म स्थापित करने के लिए बहुत बड़े भू-भाग की आवश्यकता होती है। इस वजह से अक्सर खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय हितों से जुड़े मुद्दे उभर कर सामने आते हैं।

- अवसंरचना संबंधी बाधाएं: ग्रिड एकीकरण और ऊर्जा भंडारण में कई तरह की तकनीकी तथा उच्च लागत जैसी समस्याएं मौजूद हैं। इस वजह से सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर विस्तार करने में दिक्कतें आ रही हैं।

- पर्यावरण संबंधी चिंताएं: सौर क्षेत्रक के लिए आवश्यक खनिजों, विशेष रूप से लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और कुछ दुर्लभ भू-खनिजों का खनन करना पड़ता है। इससे पर्यावरण को काफी क्षति पहुँचती है। साथ ही, इनके खनन हेतु अत्यधिक जल की भी आवश्यकता होती है और खनन संबंधी गतिविशियों से प्रति टन खनिज के हिसाब से लगभग 15 टन CO2 उत्सर्जित होती है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)।

- घरेलू स्तर पर विनिर्माण संबंधी चुनौतियां: अनुसंधान एवं विकास की कमी, आधुनिक उत्पादन सुविधाओं और विनिर्माण संबंधी अवसंरचना का अभाव भारत में सोलर पैनल्स, उपकरणों और इनवर्टर के विकास को प्रभावित करता है। इसके कारण भारत की आयात पर निर्भरता बढ़ जाती है।

- नीतिगत एवं विनियामकीय बाधाएं: जटिल विनियामकीय फ्रेमवर्क्स और राज्यों में असंगत नीतियां सौर ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में बाधा उत्पन्न करती हैं।

- परियोजनाओं के अनुमोदन और भूमि अधिग्रहण में अक्सर देरी होती है। इस वजह से परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं।

- अन्य समस्याएं: शुरुआती निवेश अधिक होना; प्रत्येक दो दशक में सौर पैनल्स को बदलने की आवश्यकता के कारण अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या; आदि।

आगे की राह

- ग्रिड का आधुनिकीकरण: स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में निवेश करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीयकृत माइक्रोग्रिड विकसित करने पर बल देना चाहिए।

- भूमि उपयोग दक्षता में वृद्धि करना: इसके लिए एग्री-वोल्टिक्स (खेती के साथ सौर ऊर्जा) को बढ़ावा देना चाहिए तथा जलाशयों, सिंचाई नहरों और जल निकायों पर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। इससे भूमि उपयोग से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी।

- नीतियों का सरलीकरण: राज्यों और केंद्र सरकार की नीतियों में सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे परियोजना अनुमोदन और निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है।

- तकनीकी नवाचार: सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल्स की दक्षता, बैटरियों का ऊर्जा भंडारण और हाइब्रिड सिस्टम (सौर-पवन) में तकनीकी प्रगति व नवाचार पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

- सौर प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का एकीकरण सौर ऊर्जा उत्पादन और खपत को अनुकूलित कर सकता है।

- चक्रीय अर्थव्यवस्था आधारित दृष्टिकोण: क्रिटिकल मिनरल्स को पुनर्प्राप्त करने के लिए और नए खनिज निष्कर्षण की आवश्यकता को कम करने हेतु सोलर पैनल्स और बैटरियों के लिए एक मजबूत रीसाइक्लिंग इकोसिस्टम स्थापित किया जाना चाहिए।

- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना: "मेक इन इंडिया" जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स एवं ऊर्जा भंडारण समाधानों के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।