सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने सरकारों से परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।

परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे की मुख्य वजहें:

- भू-राजनीतिक खतरा: बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए प्रेरित कर रही है। इसका एक उदाहरण यूक्रेन के साथ युद्ध की परिस्थिति में रूस द्वारा नई "स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (New START) समाप्त करना और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) से बाहर निकलने का निर्णय लेना है।

- डूम्सडे क्लॉक (प्रलय की घड़ी) की चेतावनी: जनवरी 2025 में, प्रतीकात्मक डूम्सडे क्लॉक को एक सेकेंड और आगे बढ़ा दिया गया, जो परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे का संकेत है।

- परमाणु शस्त्रागारों में वृद्धि: विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या 12,000 से अधिक हो गई है। कई देश इन परमाणु हथियारों को ढोने वाले हथियारों (मिसाइल इत्यादि) को भी आधुनिक बना रहे हैं।

- उदाहरण के लिए- 2022 की पेंटागन रिपोर्ट के अनुसार, चीन के पास 2035 तक 1,500 "ऑपरेशनल" परमाणु हथियार हो जाने का अनुमान है, जो इसकी परमाणु क्षमताओं में तेजी से विस्तार को दर्शाता है।

- परमाणु शस्त्रागारों के आधुनिकीकर का खतरा: उदाहरण के लिए, हाइपरसोनिक मिसाइल जवाबी कार्रवाई के समय को कम कर रही है, जिससे हमले की पहचान में भूल हो सकती है। इससे संघर्ष के तेजी से छिड़ने का खतरा बढ़ सकता है।

- फाल्स अलार्म और अनजाने में संघर्ष छिड़ना: 1983 में सोवियत संघ में हमले के "फाल्स अलार्म" की घटना इसका एक उदाहरण है। रूस की प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों ने अमेरिकी परमाणु हमले होने की गलत चेतावनी दे डाली थी। बाद में इंसानी हस्तक्षेप से जवाबी हमले को टाला गया।

- नई प्रौद्योगिकियां: कई देश तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हथियार के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। इससे परमाणु हमला करने का स्वचालित यानी ऑटोमेटेड निर्णय चिंताएं बढ़ा सकता है।

- बाह्य अंतरिक्ष (आउटर स्पेस) में भी हथियारों की दौड़ का बढ़ना: जैसे-संयुक्त राज्य अमेरिका की "स्पेस फोर्स" का विस्तार और मिशन शक्ति 2019 के तहत भारत का ASAT (एंटी-सैटेलाइट) परीक्षण नए खतरे उत्पन्न कर रहे हैं।

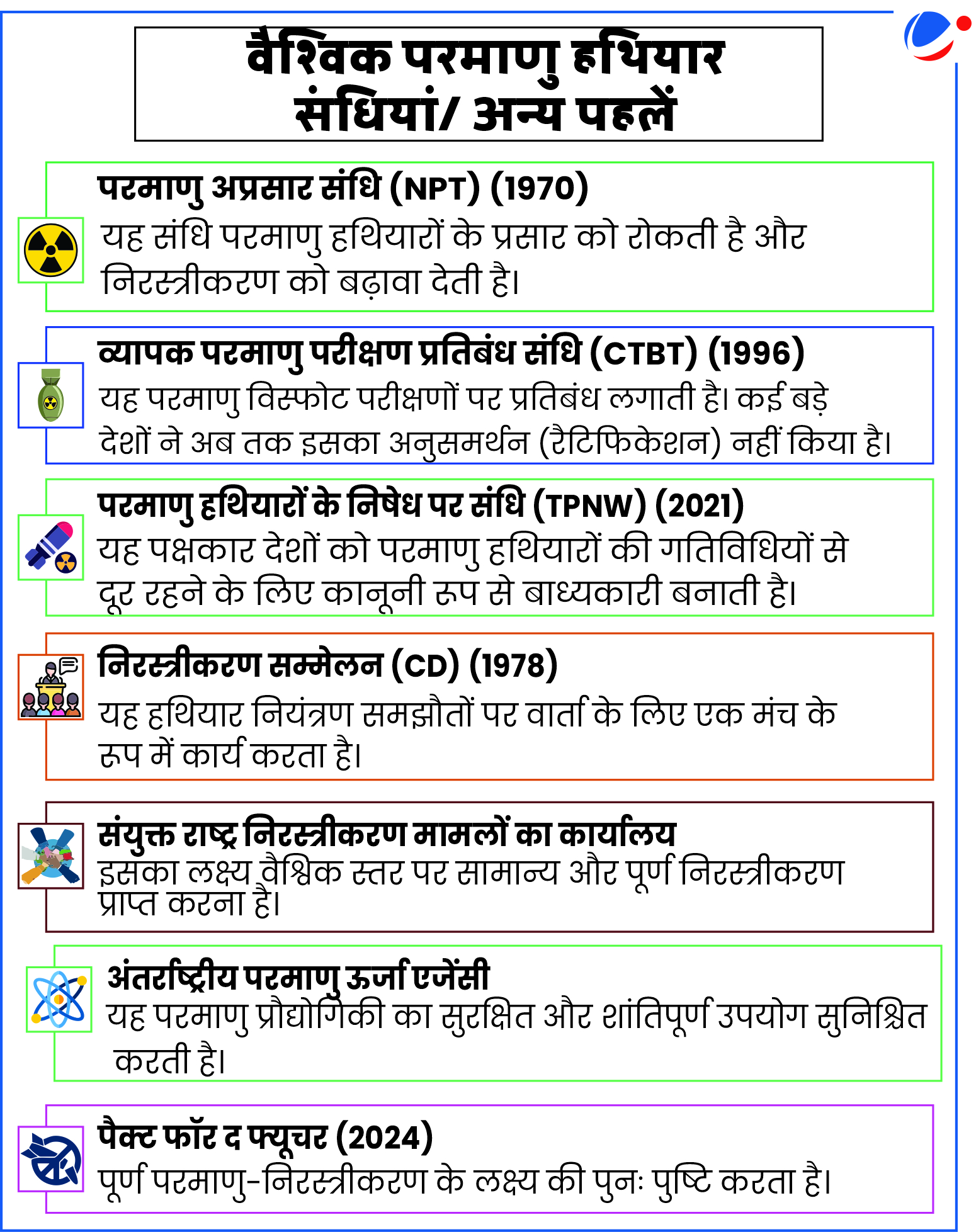

परमाणु निरस्त्रीकरण क्या है?

- परमाणु निरस्त्रीकरण का अर्थ है एकतरफा निर्णय से या अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत परमाणु हथियारों की संख्या को कम करना या इन हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करना। इसका अंतिम लक्ष्य "परमाणु-मुक्त विश्व" सुनिश्चित करना है।

परमाणु निरस्त्रीकरण प्रयासों में मौजूद प्रमुख बाधाएं:

- प्रतिबद्धता करने और जमीनी कार्यान्वयन में अंतर: परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र एक तरफ निरस्त्रीकरण का संकल्प लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने परमाणु शस्त्रागार को और आधुनिक बनाना जारी रखते हैं।

- उदाहरण के लिए- रूस परमाणु अप्रसार संधि (NPT) और स्टार्ट (START) का समर्थन करता है, लेकिन वह अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) और हाइपरसोनिक हथियार का विकास भी जारी रखे हुए है।

वैश्विक निरस्त्रीकरण पहलों से जुड़ी चिंताएं:

- सही से लागू नहीं होना: पिछले दो दशकों में निरस्त्रीकरण सम्मेलन ने बहुत कम प्रगति की है। इससे निरस्त्रीकरण प्रयासों के बारे में संदेह पैदा हुआ है।

- संधि में मौजूद कमियां: NPT जैसी संधियों में कई प्रावधानों को स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे परमाणु हथियार संपन्न देश बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को लागू करने में देरी करते हैं या उन बाध्यताओं से बचने में सफल हो जाते हैं।

- उदाहरण के लिए- संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दूसरे देशों को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए सलाह देते रहे, लेकिन स्वयं इन हथियारों को कम करने वाले बाध्यकारी समझौतों में शामिल होने से बचते रहे हैं।

- संधियों से बाहर निकलना: उदाहरण के लिए, उत्तर कोरिया (डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया) ने NPT से बाहर निकलकर परमाणु परीक्षण किए, जिससे संधि का पालन न करने की गलत परंपरा शुरू हुई।

- द्विपक्षीय शस्त्र-नियंत्रण समझौतों की विफलता: इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस (INF) संधि जमीन से लॉन्च की गई मिसाइलों (500-5500 किलोमीटर रेंज) पर प्रतिबंध लगाती है। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका रूस पर संधि का उल्लंघन करने का आरोप मढ़कर संधि से बाहर हो गया। इस तरह यह संधि लगभग समाप्त हो गई। इससे विश्व की बड़ी शक्तियों द्वारा निरस्त्रीकरण के प्रति की गई प्रतिबद्धताओं की विफलताएं उजागर हुईं।

- निरस्त्रीकरण संधियों में शामिल नहीं होने वाले देश: भारत, इजरायल और पाकिस्तान परमाणु-हथियार संपन्न तीन ऐसे देश हैं जो NPT में शामिल नहीं हुए हैं। इससे वैश्विक निरस्त्रीकरण प्रयासों की विफलता सामने आई है।

- विश्व के देशों के बीच सैन्य असंतुलन: 2023 में, संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य व्यय 916 बिलियन डॉलर (वैश्विक रक्षा व्यय का 37%) और रूस का सैन्य व्यय 109 बिलियन डॉलर (वैश्विक रक्षा व्यय का 4.5%) था। स्पष्ट है कि इन दोनों देशों के बीच सैन्य व्यय में काफी अंतर मौजूद है। यह अंतर रूस को अमेरिका के साथ सामरिक संतुलन बनाए रखने हेतु परमाणु हथियार रखने (न्यूक्लियर डेटरेंस) के लिए मजबूर करता है।

- अन्य चिंताएं:

- प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक: संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कुछ देश परमाणु हथियारों को राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक मानते हैं। इससे निरस्त्रीकरण प्रयासों को असफलता का सामना करना पड़ता है।

- प्रभावी कानूनी व्यवस्था की कमी: ऐसी कोई बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि नहीं है जो विशेष रूप से मिसाइल प्रणालियों के विकास को नियंत्रित करती हो।

- नाटो का परमाणु सिद्धांत: उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) न्यूक्लियर डेटरेंस का समर्थन करता है। इस सिद्धांत का मतलब है कि परमाणु हथियार रखना किसी देश की आक्रामकता को रोकने के लिए ज़रूरी है। जाहिर है इस तरह के सिद्धांत निरस्त्रीकरण प्रयासों के समक्ष चुनौती पेश करते हैं।

- परस्पर सुनिश्चित विनाश ( MAD) का सिद्धांत: संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस MAD सिद्धांत में विश्वास करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई महाशक्ति पूर्ण शक्ति से परमाणु हमला करती है, तो उसे जवाबी विनाशकारी परमाणु हमले का सामना करना पड़ेगा। इससे दोनों का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। यही डर दोनों महाशक्तियों को हमला करने से रोकता है।

परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत का रुख

|

आगे की राह

- चरणबद्ध रणनीति: न्यूक्लियर डेटेरेन्स और निरस्त्रीकरण को संतुलित करने वाली चरणबद्ध रणनीति अपनानी चाहिए, जो राष्ट्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए क्रमिक रूप से परमाणु हथियारों पर निर्भरता को कम करे। इस रणनीति में निम्नलिखित शामिल हैं -

- द्विपक्षीय समझौतों के जरिए हथियारों में कमी: संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, जिनके पास सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है, को अपने शस्त्रागार को कम करने के लिए न्यू स्टार्ट वार्ता को पुनर्जीवित करके विश्व के समक्ष मिसाल पेश करनी चाहिए।

- सभी देशों को न्यूनतम न्यूक्लियर डेटेरेन्स और नो-फर्स्ट-यूज (NFU) नीति को अपनाना चाहिए।

- नई विकसित हो रही हाइपरसोनिक मिसाइलों से निपटने के लिए संधियों के तहत स्ट्रेटेजिक मिसाइल डिफेंस की सीमाएं तय करने की आवश्यकता है।

- परमाणु और पारंपरिक हथियार आधारित आक्रामकता से निपटने वाले अंतर्राष्ट्रीय नियमों को सख्त बनाना चाहिए, विशेष रूप से प्रिवेंटिव वॉर के खिलाफ।

- प्रिवेंटिव वॉर या निवारक युद्ध वास्तव में किसी संभावित शत्रु के खिलाफ किया गया हमला है, ताकि भविष्य में उस शत्रु द्वारा किए जाने वाले हमले को रोका जा सके।

- वैश्विक सहयोग की आवश्यकता: शीत युद्ध काल से प्रेरणा लेते हुए स्वास्थ्य पेशेवरों को "परमाणु युद्ध निवारक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक (IPPNW)" संगठन को परमाणु निरस्त्रीकरण प्रयासों को जारी रखना चाहिए। गौरतलब है कि इस संगठन को 1985 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

- निरस्त्रीकरण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए नई वार्ता शुरू करने की अपील की है। उन्होंने वैश्विक सुरक्षा और निरस्त्रीकरण सुनिश्चित करने में संयुक्त राष्ट्र की अहम भूमिका को भी रेखांकित किया।