सुर्ख़ियों में क्यों?

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development/ आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन) और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि त्रिकोणीय साझेदारियां विभाजित एवं संघर्षग्रस्त विश्व में अपना प्रभाव हासिल करने का प्रभावी माध्यम हो सकती हैं।

त्रिकोणीय साझेदारी या त्रिकोणीय सहयोग के बारे में

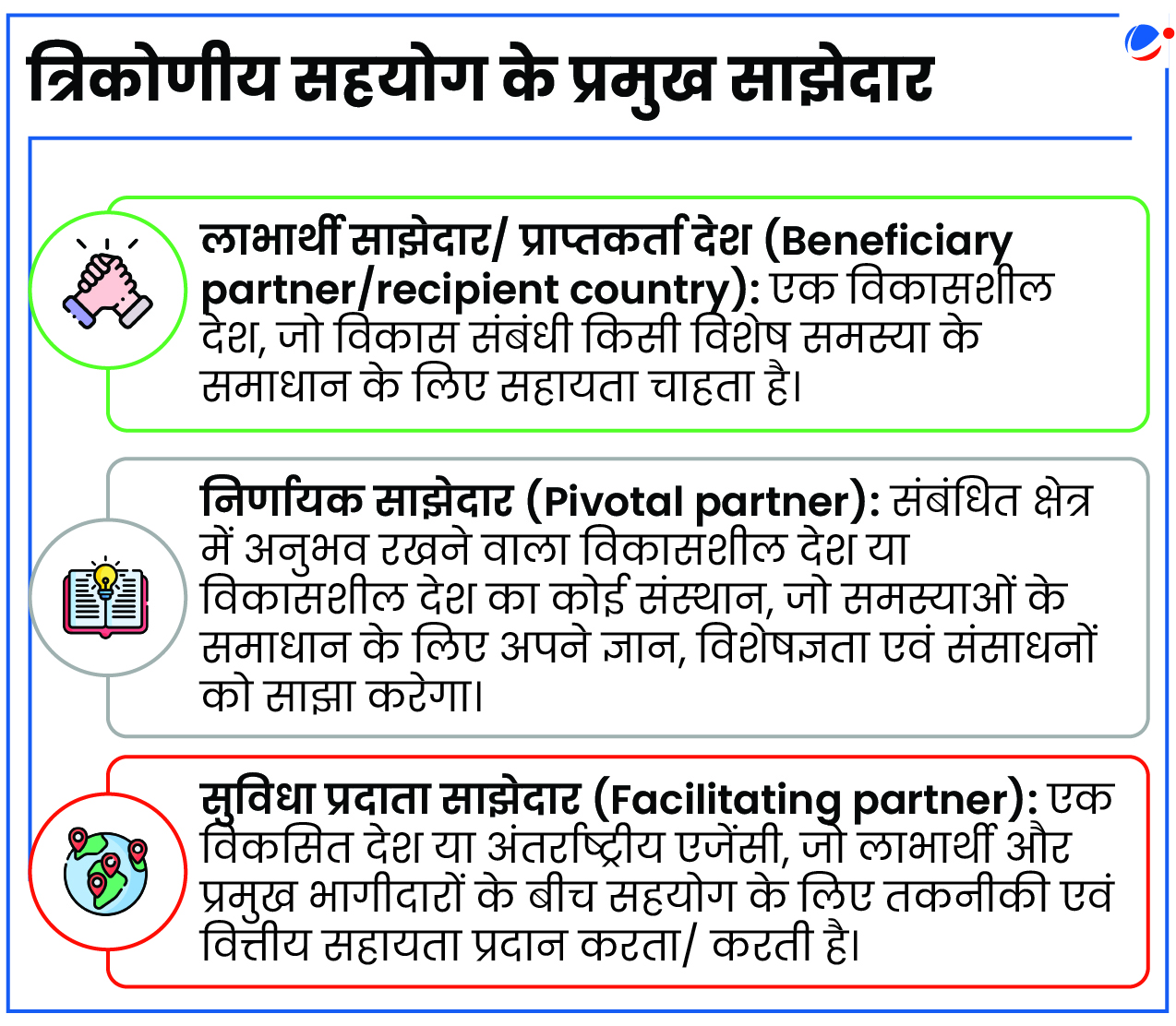

- परिभाषा: अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब दो पारंपरिक रूप से मदद करने वाले देश और एक विकासशील देश मिलकर कोई काम करते हैं तो उसे त्रिकोणीय सहयोग या साझेदारी कहा जाता है। इसमें मदद करने वाले देश अपना अनुभव और संसाधन लगाते हैं, जबकि विकासशील देश अपनी खास जरूरतों और परिस्थितियों को समझते हुए योगदान देता है। इस तरह मिलकर काम करने से विकासशील देशों को ज्ञान और विकास से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है।

- मुख्य लाभ:

- त्रिकोणीय साझेदारी विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाती है क्योंकि यह विभिन्न स्रोतों से धन और संसाधन जुटाने, संयुक्त रूप से नई योजनाएं बनाने और सर्वोत्तम तकनीकों के उपयोग की सुविधा प्रदान करती है।

- इसके अलावा, यह विकासशील देशों को भी ताकत देती है कि वे सिर्फ मदद लेने वाले न रहें, बल्कि विकास में सहयोग करने वाले और दूसरों की मदद करने वाले देश के रूप में भी आगे बढ़ें।

- त्रिकोणीय साझेदारी सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में योगदान देती है।

- वैश्विक रुझान:

- OECD के अनुमान के अनुसार, 2000 और 2022 के बीच 199 देशों व 85 संगठनों ने 1,000 से अधिक त्रिकोणीय परियोजनाओं में भाग लिया था।

- इनमें से 68% परियोजनाओं का बजट 1 मिलियन डॉलर से कम था। इससे कम लागत वाले और लचीली विकास समाधान उपलब्ध कराए गए थे।

- त्रिकोणीय सहयोग में भारत की भागीदारी:

- त्रिकोणीय साझेदारी में शीर्ष 10 देशों में भारत 8वें स्थान पर है।

- भारत के नेतृत्व वाली प्रमुख त्रिकोणीय साझेदारियां:

- भारत और जापान ने 2019 में श्रीलंका के ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ECT) के विकास के लिए सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए थे।

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 'वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के वक्तव्य' (SGP) पर हस्ताक्षर किए थे और इसकी वैधता 2026 तक बढ़ा दी थी।

त्रिकोणीय साझेदारियों के पुनरुत्थान के लिए जिम्मेदार कारक

- पश्चिमी सहायता मॉडल की विफलता: 2000 के दशक की शुरुआत में सख्त दाता-प्राप्तकर्ता पदानुक्रम पर आधारित पारंपरिक दान-आधारित विकास सहायता प्रणाली ने अपनी विश्वसनीयता खो दी, जिससे सुधारों की मांग उठने लगी थी।

- उभरते दाताओं का उदय: चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों ने समान भागीदारी एवं पारस्परिक लाभ पर आधारित विकास कार्यक्रम शुरू किए। इससे लाभ प्राप्तकर्ता देशों से समर्थन प्राप्त हुआ।

- चीन का प्रभाव: अफ्रीका, आसियान (Association of Southeast Asian Nations/ दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संगठन) देशों और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में, विशेष रूप से अवसंरचना क्षेत्रक में चीन की बढ़ती मौजूदगी के चलते G-7 देशों ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत न केवल एक लोकतांत्रिक देश है, बल्कि साझा मूल्यों का प्रतिनिधित्व भी करता है।

- भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: देशों के भीतर और देशों के बीच बढ़ते संघर्षों से आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही है। इससे विकास के लिए एक नए मॉडल की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

त्रिकोणीय साझेदारियों से जुड़ी चुनौतियां

- शक्ति असंतुलन और विश्वास की कमी: दाता देशों की प्राथमिकताएं और एजेंडे अक्सर प्राप्तकर्ता देशों के हितों पर हावी हो सकते हैं।

- उदाहरण के लिए- कुछ विकसित देश केवल अफ्रीका के निवेश करने वाले देशों के साथ काम करना पसंद करते हैं, जबकि अत्यधिक ऋणी गरीब देशों (Heavily Indebted Poor Countries: HIPCs) की उपेक्षा की जाती है।

- प्राप्तकर्ता देशों की दुविधा: विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों और मानकों का पालन करना बोझिल लगता है।

- उदाहरण के लिए- अधिकांश प्राप्तकर्ता देशों (विशेष रूप से अफ्रीका में) के लिए यूरोपीय संधारणीयता के विचारों और उनके द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं मानकों का पालन करना कठिन हो जाता है।

- कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां: भागीदार देशों के बीच अक्सर खरीद नियमों, वित्तीय संरचना और कानूनी ढांचे को लेकर मतभेद होते हैं।

- उदाहरण के लिए- भारतीय ऋण सहायता कार्यक्रम के तहत 75% इनपुट भारत से ही खरीदे जाते हैं, और भारतीय कंपनियां ही परियोजनाओं को लागू करती हैं। इससे अक्सर भागीदार देशों के साथ मतभेद उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे अपनी कंपनियों को प्राथमिकता देना चाहते हैं।

- सीमित पैमाना और दायरा: त्रिकोणीय साझेदारियों की एक बड़ी कमी यह है कि ज्यादातर पहलें सिर्फ़ किसी खास परियोजना पर ही ध्यान देती हैं। पेरिस डिक्लेरेशन ऑन एड इफेक्टिवनेस में सहायता की प्रभावशीलता पर ज़ोर देते हुए इस बात की चेतावनी दी गई है कि इस तरह सीमित दायरे वाली परियोजनाएं अक्सर बड़े विकास लक्ष्यों से भटक सकती हैं।

त्रिकोणीय साझेदारियों को मजबूत करने के लिए आगे की राह

- समावेशी साझेदारियों को बढ़ावा देना: विश्वास सृजित करने के लिए निर्णय-निर्माण में प्राप्तकर्ता देशों की भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही, व्यावहारिक दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए पारस्परिक रूप से सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए।

- प्राप्तकर्ता देशों के लिए मानकों को सरल बनाना: सभी यूरोपीय मानकों को एक ही तरह से लागू करने की बजाय स्थानीय संदर्भों के लिए संधारणीयता और विनियामक मानदंडों को अपनाना चाहिए।

- कार्यान्वयन में लचीलापन बढ़ाना: स्थानीय आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ दाता हितों को संतुलित करने के लिए खरीद नीतियों में तालमेल बिठाना चाहिए।

- दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों से समन्वय: परियोजना-आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर त्रिकोणीय सहयोग को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विकास रणनीतियों के साथ एकीकृत करना चाहिए।

- सतत प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए पेरिस डिक्लेरेशन ऑन एड इफेक्टिवनेस जैसे अंतर्राष्ट्रीय फ़्रेमवर्क्स का लाभ उठाना चाहिए।

निष्कर्ष

समानता, अनुकूलनशीलता और दीर्घकालिक विज़न को बढ़ावा देकर त्रिकोणीय सहयोग एक अधिक प्रभावी एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास मॉडल बन सकता है।