यूरोपीय संघ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अधिनियम के तहत AI साक्षरता और प्रतिबंधित प्रणालियों पर नियम लागू हो गए।

नवीन AI साक्षरता दायित्वों के तहत, AI टूल उपलब्ध कराने वालों (Providers) और परिनियोजनकर्ताओं (Deployers) को अपने कर्मचारियों एवं AI सिस्टम के साथ काम करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए AI साक्षरता का पर्याप्त स्तर सुनिश्चित करना होगा।

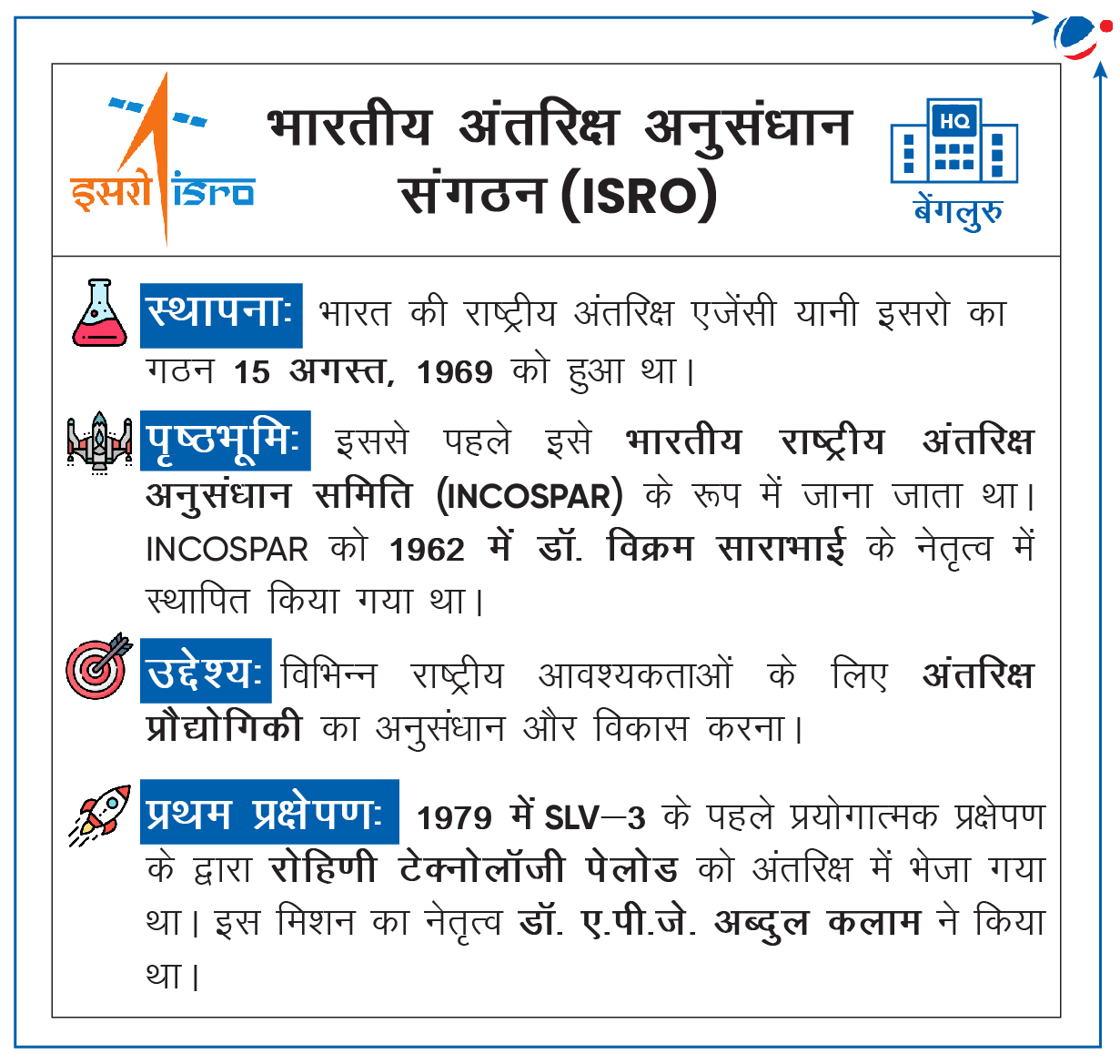

यूरोपीय संघ का AI अधिनियम

- उत्पत्ति: यूरोपीय संघ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अधिनियम AI के लिए दुनिया का पहला व्यापक कानूनी ढांचा है। यह अधिनियम 2024 में आंशिक रूप से लागू हो गया है तथा 2026 तक पूरी तरह से लागू किया जाएगा।

- अप्रोच: यह अधिनियम विनियमन के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को अपनाता है तथा जोखिम के स्तर के अनुसार AI पर अलग-अलग नियम लागू करता है।

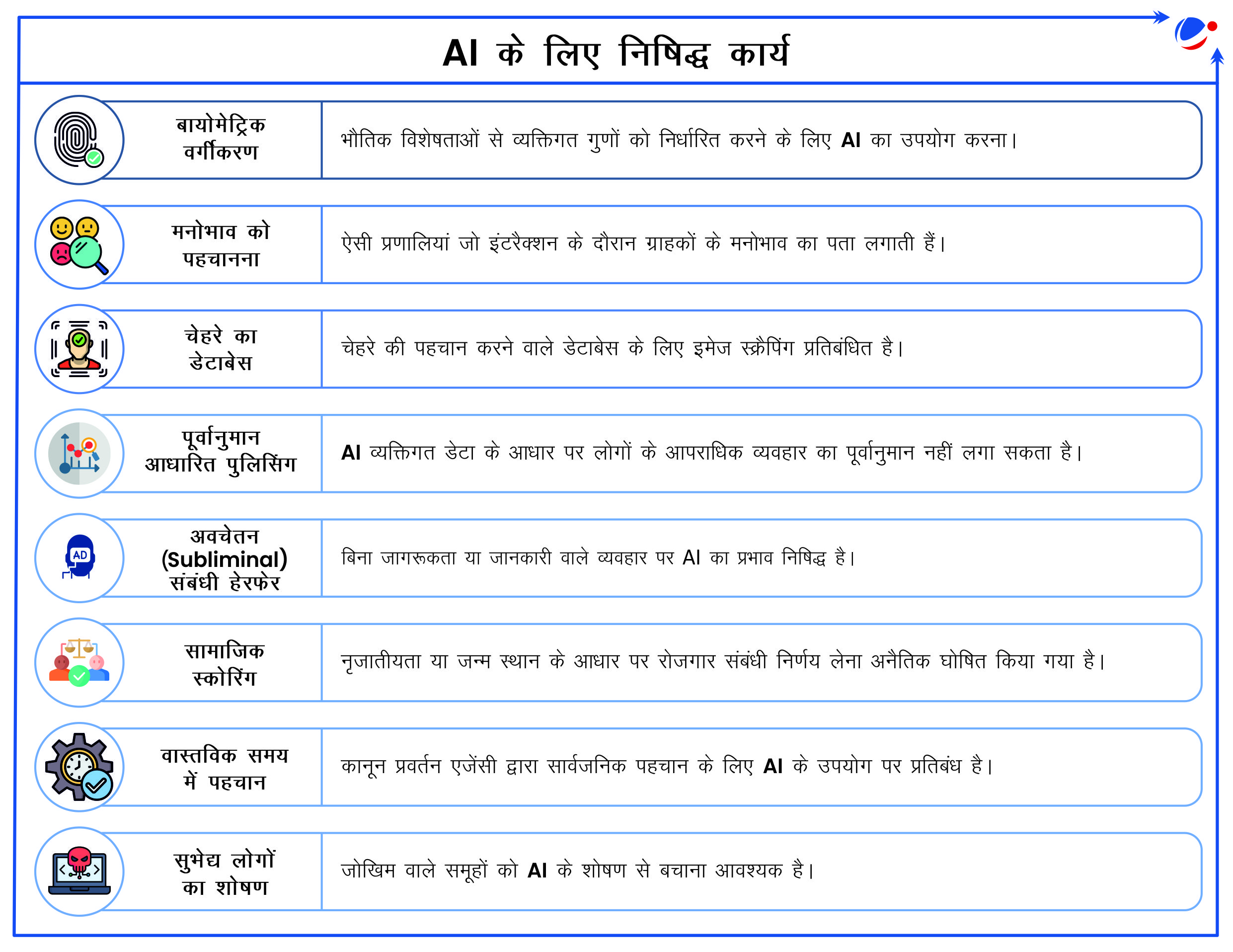

- निषेध: अधिनियम में नैतिकता, सुरक्षा और पारदर्शिता के महत्त्व पर जोर देते हुए AI के लिए निषिद्ध कार्यों की सूची दी गई है (चित्र देखें)।

AI अधिनियम के प्रभाव

- वैश्विक प्रभाव:

- मानव-केंद्रित फोकस: यह अधिनियम मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, भेदभाव को रोकता है तथा नैतिक क्षेत्र में AI को बढ़ावा देता है। साथ ही, अपनाने में वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद एवं जिम्मेदार AI को बढ़ावा देता है।

- AI विनियमन के लिए वैश्विक बेंचमार्क: अन्य देश भी इसी तरह के ढांचे को अपना सकते हैं तथा अपने AI संबंधी विनियमों को यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप बना सकते हैं।

- अनुपालन लागत में वृद्धि: गैर-यूरोपीय संघ कंपनियों को अधिनियम के अनुपालन के लिए अपने AI सिस्टम को अनुकूलित करने हेतु अतिरिक्त खर्चा करना पड़ सकता है।

- भारत पर प्रभाव:

- जोखिम-आधारित विनियमन: भारत की AI नीति जोखिम-आधारित दृष्टिकोण से लाभान्वित हो सकती है। इसमें AI अनुप्रयोगों को उनके संभावित सामाजिक प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।

- वैश्विक मानकों के साथ संरेखण: भारत के AI विनियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने से वैश्विक सहयोग बढ़ सकता है। साथ ही, भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिल सकती है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की घोषणा की गई। इसमें भविष्य की खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए दस लाख जर्मप्लाज्म भंडारण शामिल होंगें।

- जीन बैंक वास्तव में फसल आनुवंशिक सामग्रियों का भंडार होता है। इन आनुवंशिक सामग्रियों में बीज, पराग या ऊतक के सैंपल्स शामिल होते हैं। ये जीन बैंक फसल किस्मों को विलुप्त होने से बचाते हैं।

भारत के प्रथम राष्ट्रीय जीन बैंक के बारे में

- भारत के पहले राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना 1996 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR-NBPGR) द्वारा नई दिल्ली में की गई थी।

- इस जीन बैंक के देश भर में 12 क्षेत्रीय स्टेशन हैं। ये फसलों के महत्वपूर्ण जर्मप्लाज्म का संग्रह और भंडारण करते हैं।

- ये जर्मप्लाज्म पादपों या प्राणियों के आनुवंशिक घटक होते हैं। इनका उपयोग अनुसंधान, संरक्षण और क्रॉप ब्रीडिंग में किया जाता है।

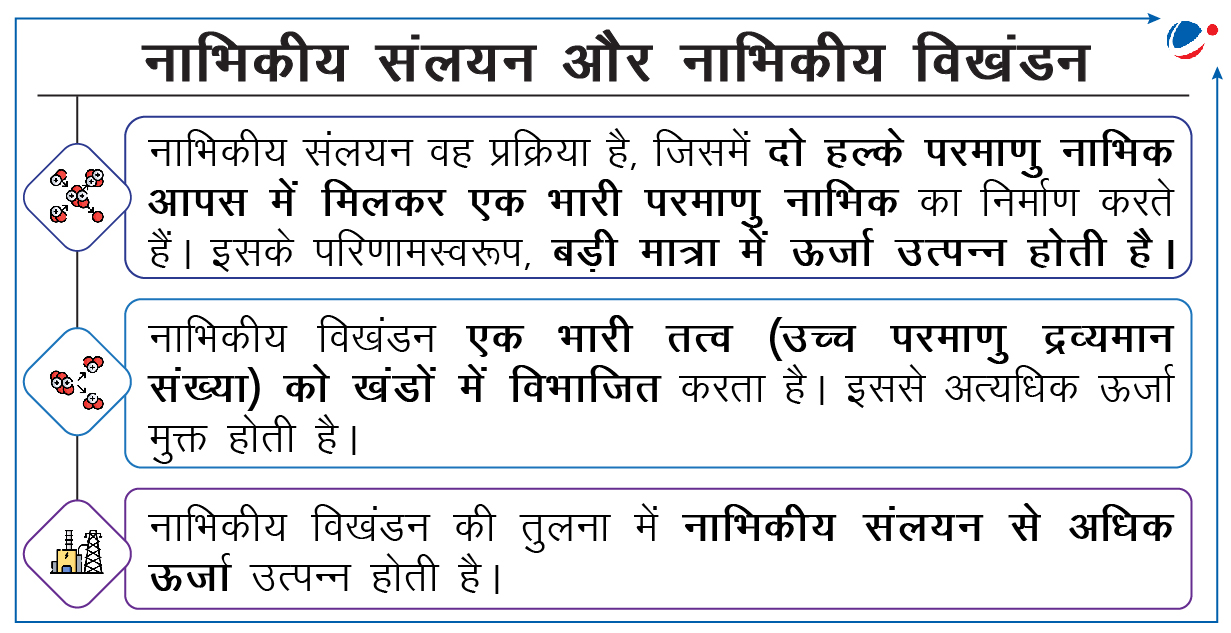

चीन के एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपरकंडक्टिंग टोकामक (EAST) ने संलयन अभिक्रिया में नया रिकॉर्ड बनाया।

- EAST को चीन के कृत्रिम सूर्य के रूप में भी जाना जाता है। इसने 1000+ सेकंड के लिए स्टेडी-स्टेट हाई-कन्फाइनमेंट प्लाज्मा ऑपरेशन को बनाए रखा, जिसके बाद यह 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच गया।

- टोकामक एक ऐसी मशीन है, जो संलयन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके प्लाज्मा को डोनट के आकार में सीमित कर देती है।

इस उपलब्धि का महत्त्व:

- यह संलयन आधारित परमाणु रिएक्टर्स की ओर एक कदम है। ये रिएक्टर्स पवन, सौर आदि स्वच्छ ऊर्जा के अन्य स्रोतों के विकल्प के रूप में कार्य कर सकते हैं।

- इससे विश्व ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

नाभिकीय संलयन के लाभ

- उच्च ऊर्जा उत्पादन: यह किसी भी अन्य स्रोत की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है।

- प्रचुर मात्रा में और किफायती ईंधन: इसमें सस्ती इनपुट सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जो लगभग असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए- ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन, लिथियम आदि।

- पर्यावरण के अनुकूल: इससे शून्य उत्सर्जन होता है और यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन या ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं देता है।

- सुरक्षित और स्वच्छ प्रक्रिया: संलयन रिएक्टर हीलियम नामक अक्रिय गैस का उत्पादन करते हैं। वे ट्रिटियम नामक रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्पादन और पुनर्चक्रण भी करते हैं, जिसकी हाफ लाइफ छोटी होती है। नतीजतन, संलयन से लंबे समय तक रहने वाला रेडियोधर्मी परमाणु अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है।

नाभिकीय संलयन में चुनौतियां

- अत्यधिक तापमान की आवश्यकता: संलयन के लिए करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जो सूर्य के कोर से भी अधिक है।

- प्लाज्मा नियंत्रण: ऐसे उच्च तापमान पर, पदार्थ केवल प्लाज्मा अवस्था में ही मौजूद रहता है। ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्लाज्मा को स्थिर रखना मुश्किल होता है। प्लाज्मा अवस्था में परमाणु धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित कणों में विभाजित हो जाते हैं।

- मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट: प्लाज्मा को रिएक्टर की दीवारों के संपर्क से बचाने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके एक अलग स्थान में रखना होता है।

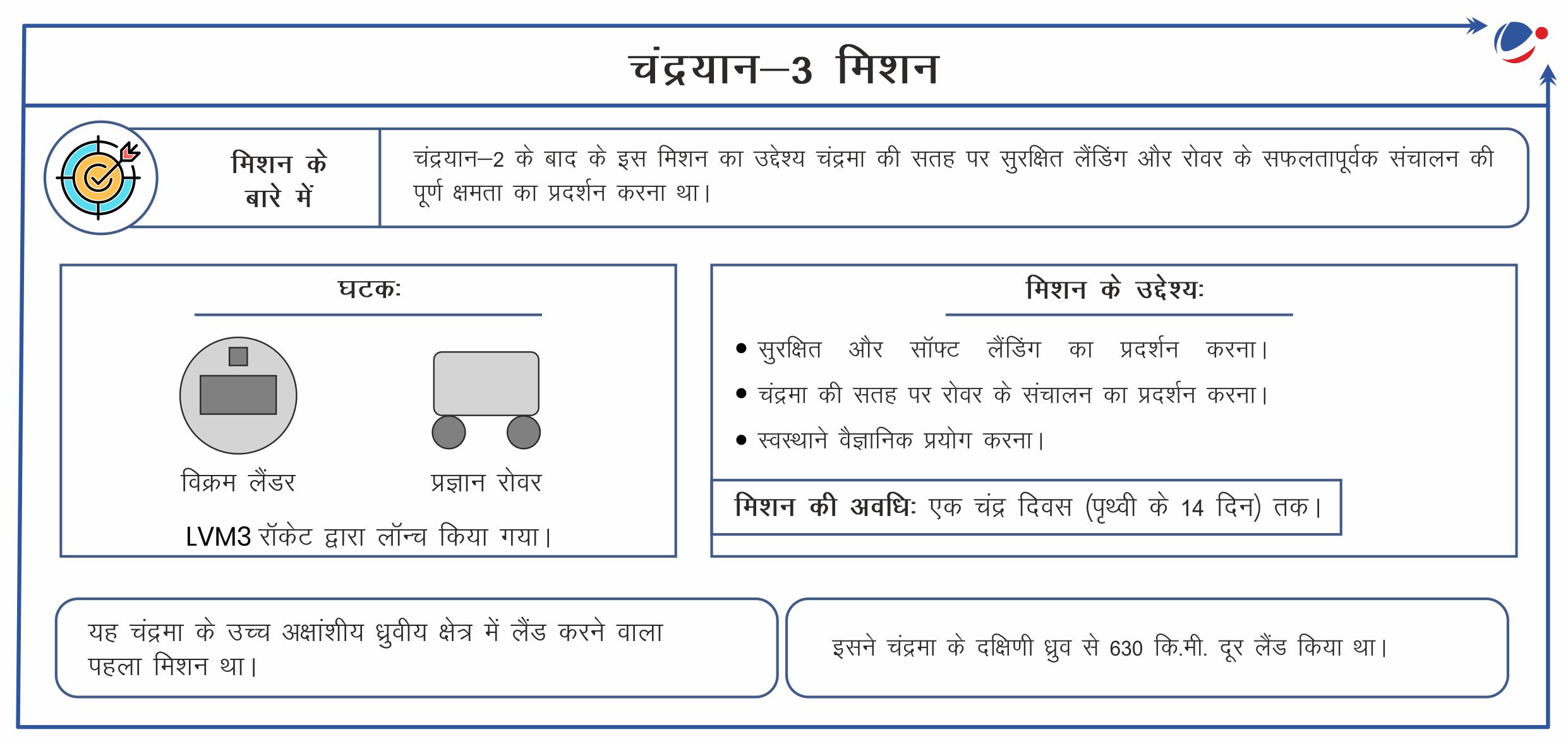

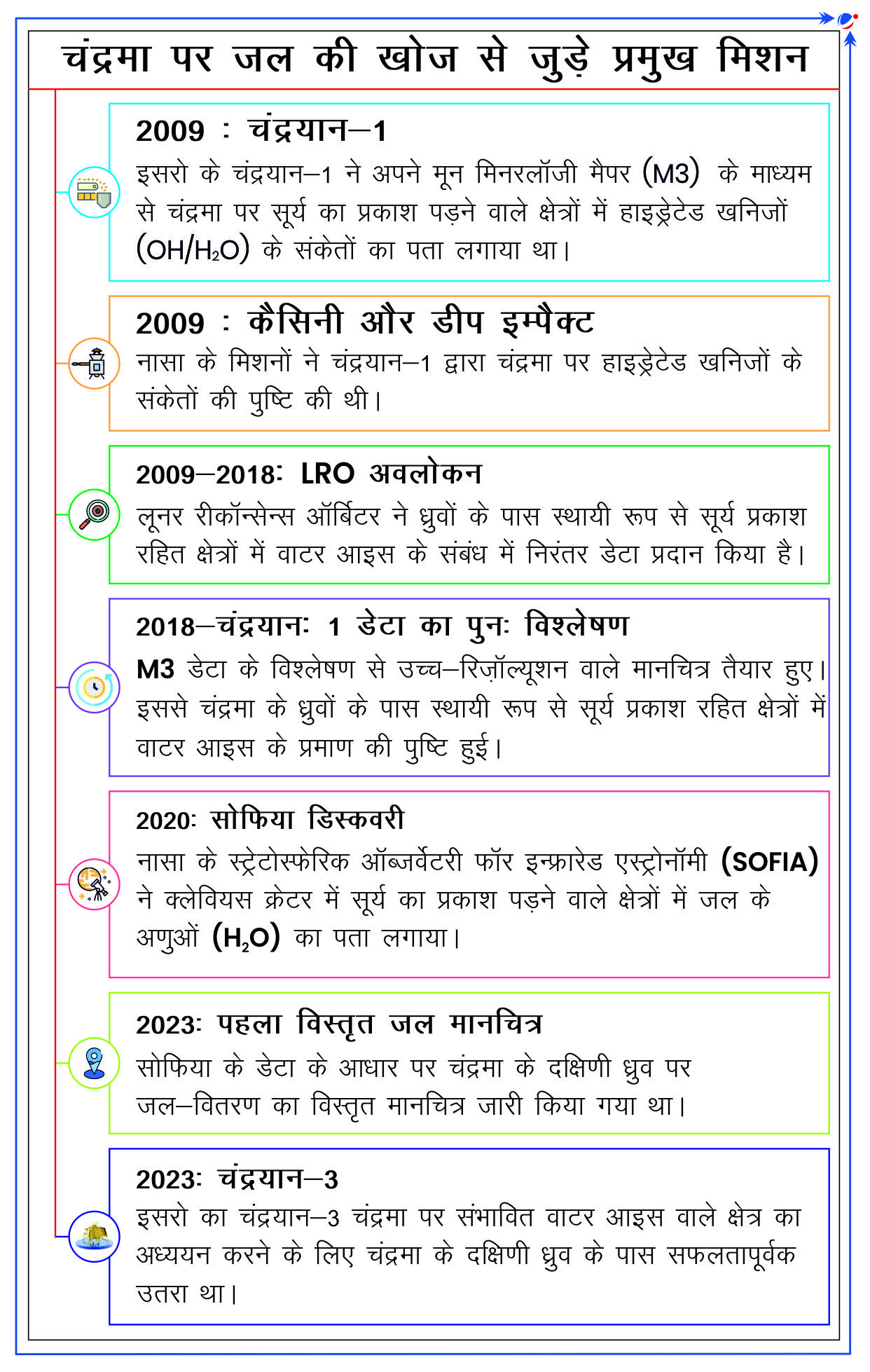

चंद्रयान डेटा से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया गया है।

- इसरो के और अन्य शोधकर्ताओं ने प्रज्ञान रोवर से प्राप्त डेटा का उपयोग करते हुए चंद्रमा का पहला विस्तृत मानचित्र तैयार किया है। प्रज्ञान रोवर को चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर द्वारा चंद्रमा पर 9 दिवसीय मिशन के लिए भेजा गया था।

- साउथ पोल-ऐटकेन बेसिन: विक्रम लैंडर इस प्राचीन और विशाल क्रेटर के पास उतरा था, जो सौरमंडल का एक बड़ा क्रेटर है।

चंद्रयान-3 द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अन्वेषण से जुड़े प्रमुख निष्कर्ष

- भू-भाग के प्रकार: ऊंचे-ऊंचे उतार-चढ़ाव वाले भू-दृश्य और निचले व समतल मैदान।

- सब्सर्फेस मैग्मा ओशन की पुष्टि: इससे पिघले हुए लावा के प्राचीन विशाल भंडार की पुष्टि होती है, जो पूरे चंद्रमा में फैला हुआ है।

- चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की आयु: इसे लगभग 3.7 बिलियन वर्ष पुराना माना गया है, जो उस समय के आसपास का है, जब पृथ्वी पर सूक्ष्मजीवों का उद्भव हुआ था।

- पृथ्वी के साथ एक समान उत्पत्ति: पृथ्वी के साथ चंद्रमा की भू-रासायनिक समानताएं इस सिद्धांत का समर्थन करती हैं कि दोनों पिंडों की उत्पत्ति एक ही पिघले हुए पदार्थ से हुई है।

- यह संभवत: पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के एक समान विशाल पिंड के बीच 4.5 बिलियन साल पहले हुई एक विशाल टक्कर के कारण हुआ होगा।

चंद्रमा के क्रेटरों का महत्त्व

- चंद्रमा के क्रेटर करोड़ों वर्षों से संरक्षित हैं, क्योंकि वहां वायुमंडलीय अपरदन नहीं होता है।

- ये चंद्रमा के शुरुआती इतिहास के महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं और अन्य ग्रहों की भूगर्भीय विशेषताओं का समय निर्धारण करने में सहायता करते हैं।

चंद्र क्रेटर टाइम-कैप्सूल की तरह होते हैं, जो संपूर्ण सौर मंडल को आकार देने वाले अंतरिक्ष से चट्टान या पिंडों के टकराव के रिकॉर्ड को संरक्षित रखे हुए हैं।

स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने नासा के लूनर ट्रेलब्लेज़र ऑर्बिटर को सेकेंडरी पेलोड के रूप में लॉन्च किया। प्राथमिक पेलोड इंट्यूटिव मशीन का लूनर लैंडर मिशन (IM-2) था।

- IM-2 का उद्देश्य: चंद्रमा पर रुकना और जल की खोज के लिए सतह के नीचे खुदाई करना है।

लूनर ट्रेलब्लेज़र मिशन के बारे में

- उद्देश्य: यह चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किमी. की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और लक्षित क्षेत्रों की हाई-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें एकत्र करेगा, जिससे यह:

- चंद्रमा पर मौजूद जल के स्वरूप, वितरण एवं उपलब्धता का पता लगाएगा। साथ ही, यह मिशन चंद्रमा के जल चक्र को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।

- महत्त्व: जल संसाधनों का पता लगाने और निकालने के लिए भविष्य के मानव मिशनों को गाइड करना।

- घटक: दो लूनर ट्रेलब्लेज़र उपकरण चंद्र कक्षा से माप लेंगे।

- लूनर थर्मल मैपर (LTM): चंद्र सतह के तापमान का मानचित्रण और माप करेगा।

- हाई-रिज़ॉल्यूशन वोलेटाइल्स और मिनरल्स मून मैपर (HVM3): यह चंद्रमा पर जल का संकेत देने वाले प्रकाश पैटर्न की खोज करेगा।

चंद्रमा पर मौजूद जल का महत्त्व

- पीने योग्य पानी: वहां पर पाए जाने वाले जल को पीने योग्य पानी में परिवर्तित किया जा सकेगा।

- सांस लेने योग्य ऑक्सीजन: जल में घुलित ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में परिवर्तित किया जा सकेगा।

- रॉकेट ईंधन: रॉकेट के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्राप्त किया जा सकेगा।

- सौरमंडल का अन्वेषण: चन्द्रमा पर मौजूद जल मंगल ग्रह सहित डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को संभव बनाएगा।

Article Sources

1 sourceनेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने मंगल ग्रह के लाल रंग के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती दी है।

मंगल ग्रह (लाल ग्रह) के लाल रंग के बारे में नए अध्ययन के निष्कर्ष

- पूर्व के अध्ययनों में मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण एनहायड्रस हेमेटाइट को बताया गया था। यह अपक्षय संबंधी गतिविधियों के परिणामस्वरूप निर्मित हुआ था।

- नए अध्ययन से पता चला है कि निम्नस्तर का क्रिस्टलीय फेरिहाइड्राइट (Fe5O8H · nH2O) मंगल ग्रह की धूल में मौजूद मुख्य लौह ऑक्साइड है।

- यह ऑक्सीडेटिव दशाओं के तहत मंगल पर शुरुआत में एक ठंडी, नाम अवधि के दौरान बना था। इससे पता चलता है कि शुष्क रेगिस्तान बनने से पहले मंगल पर जल मौजूद था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के पोषण और खाद्य सुरक्षा विभाग (NFS) ने ‘लोअर-सोडियम साल्ट सब्स्टिट्यूट्स’ के उपयोग पर अपने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

लोअर-सोडियम साल्ट सब्स्टिट्यूट्स (LSSS) के बारे में

- घटक: साधारण नमक की तुलना में इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है। इसमें पोटैशियम क्लोराइड के साथ कुछ अन्य अभिकारक मिलाए जाते हैं या नहीं मिलाए जाते हैं। इससे यह साधारण नमक जैसा स्वाद देता है।

- लाभ: इससे सोडियम सेवन को 2 ग्राम प्रतिदिन से कम रखने में मदद मिलती है। यह ब्लड प्रेशर और हृदय से संबंधित बीमारियों (CVDs) जैसे गैर-संचारी रोगों के खतरों को कम करता है।

- मुख्य चिंताएं: पोटैशियम युक्त LSSS हानिकारक हो सकता है, क्योंकि शरीर में ब्लड पोटैशियम (हाइपरकलेमिया) का बहुत अधिक स्तर, कमजोर किडनी फंक्शन वाले व्यक्तियों के लिए खतरा साबित हो सकता है।

आयुष मंत्रालय ने "शतावरी- बेहतर स्वास्थ्य के लिए" नामक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य शतावरी के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

शतावरी (शतावरी रेसमोसस) के बारे में

- शतावरी का अर्थ है “सौ रोगों का इलाज करने वाली”।

- यह एक औषधीय पादप है, जो 1-2 मीटर ऊंचाई तक बढ़ता है।

- उपयोग: इसकी सूखी जड़ें व पत्तियां आयुर्वेदिक चिकित्सा में औषधि के रूप में उपयोग की जाती हैं।

- पर्यावास: उष्णकटिबंधीय जलवायु और कम ऊंचाई वाले छायादार स्थान।

- यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाया जाता है।

- स्वास्थ्य संबंधी लाभ:

- महिला जनन स्वास्थ्य में सुधार करता है;

- हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में सहायक है;

- अल्सर को ठीक करने में मदद करता है;

- ऊर्जा व दीर्घायु (Vitality & Longevity) को बढ़ावा देता है;

- रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को मजबूत करता है;

- तंत्रिका संबंधी विकारों (Nervous Disorders) के उपचार में लाभदायक है आदि।

Article Sources

1 sourceभारत में डिजिटल और ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम शुरू किया गया है।

भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम के बारे में

- प्रारंभ: इसे इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल (IEIC) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) की साझेदारी में शुरू किया है।

- उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के गेमिंग टैलेंट को पहचानना और प्रदर्शित करना।

- यह भारतीय इनोवेटर्स को अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करने और अंतर्राष्ट्रीय गेमिंग उद्योग में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा।