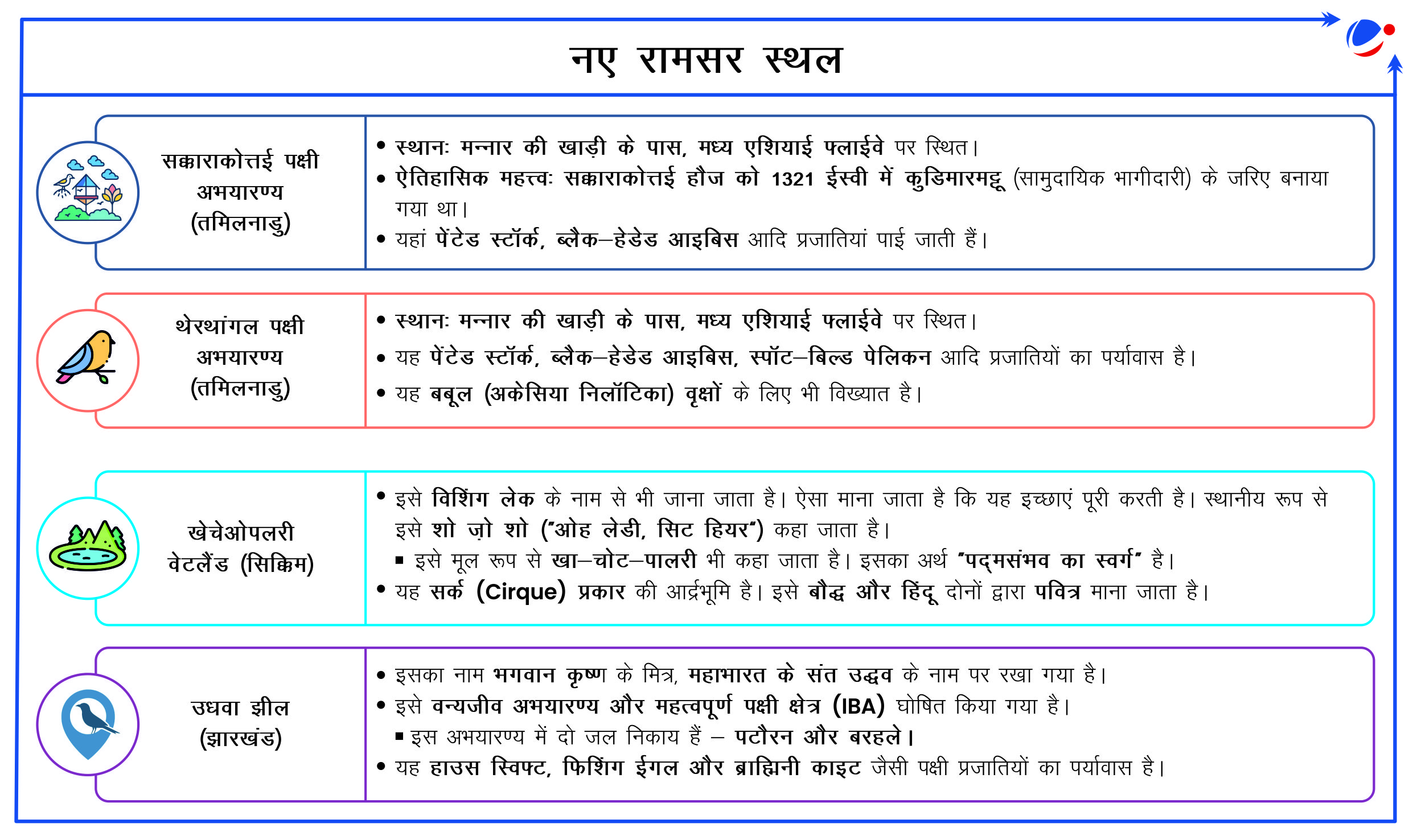

इंदौर और उदयपुर, वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन (WCA) की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले दो शहर बन गए हैं। यह सूची आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन के तहत है।

- इंदौर: सिरपुर झील नामक रामसर साइट को जल पक्षियों की अधिक संख्या के लिए मान्यता दी गई है। इस साइट को “पक्षी अभयारण्य” के रूप में विकसित किया जा रहा है।

- उदयपुर: यह शहर पांच प्रमुख आर्द्रभूमियों- पिछोला, फतेहसागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई से घिरा हुआ है।

वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन (WCA) के बारे में

- यह एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है। यह अपनी प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्रभूमियों को महत्त्व देने वाले शहरों को अपने प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सकारात्मक प्रचार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है

- इसे उरुग्वे में रामसर कन्वेंशन (2015) के COP-12 में अनुमोदित किया गया था।

- यह मान्यता 6 वर्षों के लिए वैध होती है। इसे नवीनीकृत करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शहर सभी 6 मानदंडों को पूरा करता रहे। (इन्फोग्राफिक देखिए)।

वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन का महत्त्व

- यह शहरी और उप-शहरी आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं उनके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। साथ ही, यह स्थानीय आबादी के लिए सतत सामाजिक-आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित करता है।

- यह मान्यता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) की अमृत धरोहर पहल के कार्यान्वयन में मदद करेगी।

Article Sources

2 sourcesगुजरात सरकार ने “गुनेरी के अंतर्देशीय मैंग्रोव” को जैव विविधता विरासत स्थल (Biodiversity Heritage Site) के रूप में अधिसूचित किया है। यह स्थल कच्छ जिले में स्थित है।

- यह गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है।

- इसे जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है।

‘गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव’ के बारे में

- गुनेरी के मैंग्रोव वन वास्तव में अरब सागर तट से 45 किलोमीटर और कोरी क्रीक से 4 किमी दूर अवस्थित हैं। इस तरह यह अंतर्देशीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी-तंत्र है।

- अंतर्देशीय मैंग्रोव वन विश्व में दुर्लभ हैं।

- पारंपरिक मैंग्रोव पारिस्थितिकी-तंत्र समुद्र के तटों पर होते हैं। इसके विपरीत, अंतर्देशीय मैंग्रोव वनों तक समुद्री ज्वार का जल नहीं पहुंचता है और यहां कीचड़ या दलदली जमीन नहीं होती है।

- एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में केवल आठ अंतर्देशीय मैंग्रोव वन हैं। इनमें गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव भी शामिल है।

- गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव वन में लगभग 20 प्रकार की प्रवासी और 25 प्रकार की रेजिडेंट प्रवासी पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं।

C40 सिटीज और यूएन-हैबिटेट ने शहरी नियोजन में बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की।

- इस साझेदारी के तहत अर्बन प्लानिंग एक्सेलरेटर शुरू किया जाएगा। यह 2050 तक शहरी उत्सर्जन में 25% की कटौती करेगा तथा सुरक्षित, निष्पक्ष और समावेशी अर्बन स्पेस को बढ़ावा देगा।

यूएन-हैबिटेट के बारे में

- स्थापना: 1978

- मिशन:

- सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय कस्बों एवं शहरों को बढ़ावा देना, तथा

- सभी के लिए पर्याप्त आश्रय सुनिश्चित करना।

- भूमिका: यह न्यू अर्बन एजेंडा जैसी पहलों के माध्यम से शहरों को समावेशी, सुरक्षित, सक्षम और संधारणीय बनाने का प्रयास करता है।

C40 के बारे में

- C40 दुनिया के अग्रणी शहरों के लगभग 100 महापौरों (मेयर) का एक वैश्विक नेटवर्क है। ये महापौर जलवायु संकट का सामना करने के लिए एकजुट हुए हैं।

- वर्तमान में 6 भारतीय शहर C40 के सदस्य हैं: बेंगलुरु; चेन्नई; दिल्ली; जयपुर; कोलकाता और मुंबई।

Article Sources

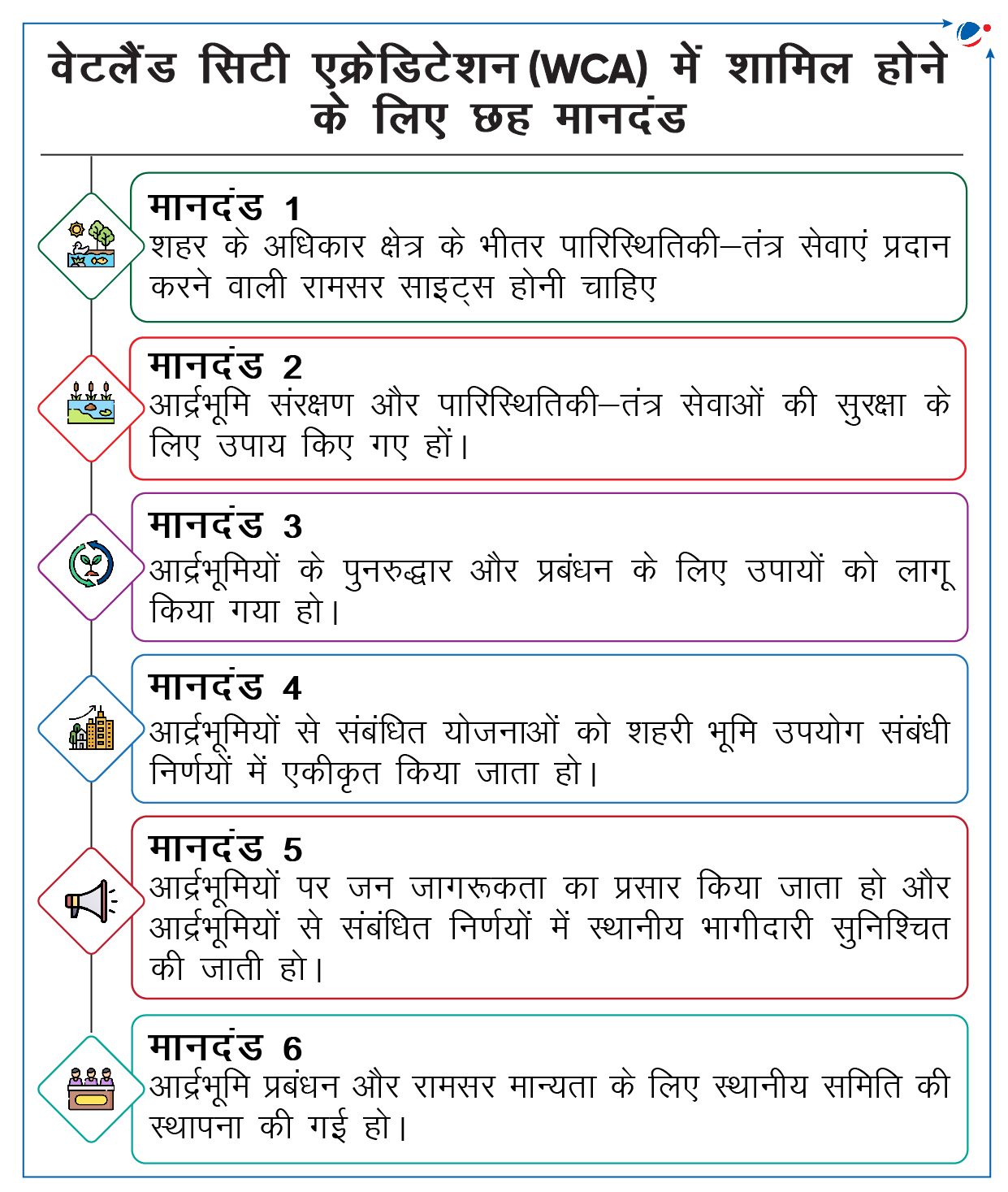

1 sourceसंयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों का 16वें सम्मेलन का नया सत्र (CBD COP 16.2) रोम में आयोजित किया गया। यह सत्र वास्तव में कोलंबिया के कैली में आयोजित CBD COP-16 की प्रगति को आगे बढ़ाने पर केंद्रित था।

- गौरतलब है कि कैली में ही FAO ने कोलंबियाई सरकार और जैव-विविधता अभिसमय (CBD) के सहयोग से “कृषि-राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्य योजनाएं (Agri-NBSAPs)” पहल की शुरुआत की थी।

एग्री-NBSAPs के बारे में

- एग्री-NBSAPs का उद्देश्य सरकारों को कृषि-खाद्य प्रणाली (Agrifood Systems: AFS) को राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं (NBSAPs) में शामिल करने तथा उन्हें लागू करने में सहायता प्रदान करना है।

- कृषि-खाद्य प्रणाली में खेत से लेकर प्लेट तक भोजन के पहुँचाने में शामिल खाद्य उत्पादन के सभी चरण होते हैं।

- गौरतलब है कि NBSAP जैव विविधता संरक्षण के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करती है और जैव संसाधनों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देती है।

- अलग-अलग देश अपनी NBSAP को कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (KM-GBF) के तहत तैयार करते हैं। KM-GBF का लक्ष्य 2030 तक जैव विविधता क्षरण को रोकना और पुनर्बहाली सुनिश्चित करना है।

- यह एक समन्वित तंत्र प्रदान करती है, जो सरकारों को क्षमता निर्माण करने, कृषि-खाद्य प्रणाली में रणनीतिक प्रयासों की पहचान करने और उन्हें लागू करने में सहायता करता है। इससे NBSAP के लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सकता है।

NBSAP में कृषि-खाद्य प्रणाली को क्यों एकीकृत किया जाना चाहिए?

- KM-GBF लक्ष्यों को हासिल करने के लिए: कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के 23 टार्गेट्स में से आधे से अधिक कृषि से संबंधित हैं।

- KM-GBF का लक्ष्य 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकना और जैव-विविधता को पुनर्बहाल करना है।

- उत्सर्जन में कटौती: कृषि-खाद्य प्रणाली वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग एक-तिहाई का योगदान करती है। इस तरह यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है और वन्यजीवों के पर्यावासों को नष्ट कर जैव विविधता हानि का कारण बनती है।

- खाद्य सुरक्षा बनाए रखना: जैव विविधता परागण (Pollination), मृदा की उर्वरता और कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- जैव विविधता की हानि से 3 अरब लोगों को खतरा है, क्योंकि 75% खाद्य फसलें परागणकों (Pollinators) पर निर्भर हैं।

Article Sources

1 sourceAWBI दो प्रमुख श्रेणियों यानी ‘प्राणी मित्र’ और ‘जीव दया पुरस्कार’ में "चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन" पुरस्कार प्रदान करेगा।

- यह पहल पशु कल्याण और सुरक्षा में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के बारे में

- AWBI को 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (PCAA), 1960 के तहत एक वैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह पशु कल्याण कानूनों पर सलाह देता है और पशु कल्याण को बढ़ावा देता है।

- इसकी शुरुआत प्रसिद्ध मानवतावादी रुक्मिणी देवी अरुंडेल के नेतृत्व में हुई थी।

- इसमें 6 संसद सदस्यों (राज्यसभा से 2 और लोकसभा से 4) सहित 28 सदस्य होते हैं।

हाल ही में किए गए एक अध्ययन में F11 बैक्टीरिया (लैब्रिस पोर्टुकैलेंसिस) की खोज की गई है। यह कम-से-कम 3 प्रकार के ‘पर- एंड पॉलीफ्लुओरोएल्काइल सबस्टेंस’ (PFAS) को विघटित करता है।

F11 बैक्टीरिया के बारे में

- यह ज़ैंथोबैक्टेरेसी परिवार का एक एरोबिक बैक्टीरिया है।

- यह अपशिष्ट जल उपचार आदि में जैवसंवर्द्धन में सहायता कर सकता है।

- जैवसंवर्द्धन, उन सूक्ष्मजीवों को शामिल करने की प्रक्रिया है, जो प्रदूषित वातावरण में प्रदूषक अणुओं को जैव-निम्नीकृत कर सकते हैं।

पर- एंड पॉलीफ्लुओरोएल्काइल सबस्टेंस (PFAS) के बारे में

- PFAS ऐसे विषैले रसायन होते हैं, जो ग्रीस, तेल, पानी और गर्मी का प्रतिरोध करते हैं। ये लगभग अविनाशी प्रकृति के होते हैं। इसलिए, इन्हें ‘फॉरएवर केमिकल’ कहा जाता है।

- उपयोग: नॉनस्टिक कुकवेयर, ग्रीस-प्रतिरोधी खाद्य पैकेजिंग तथा जलरोधी एवं अग्निशमन वस्त्र आदि।

Article Sources

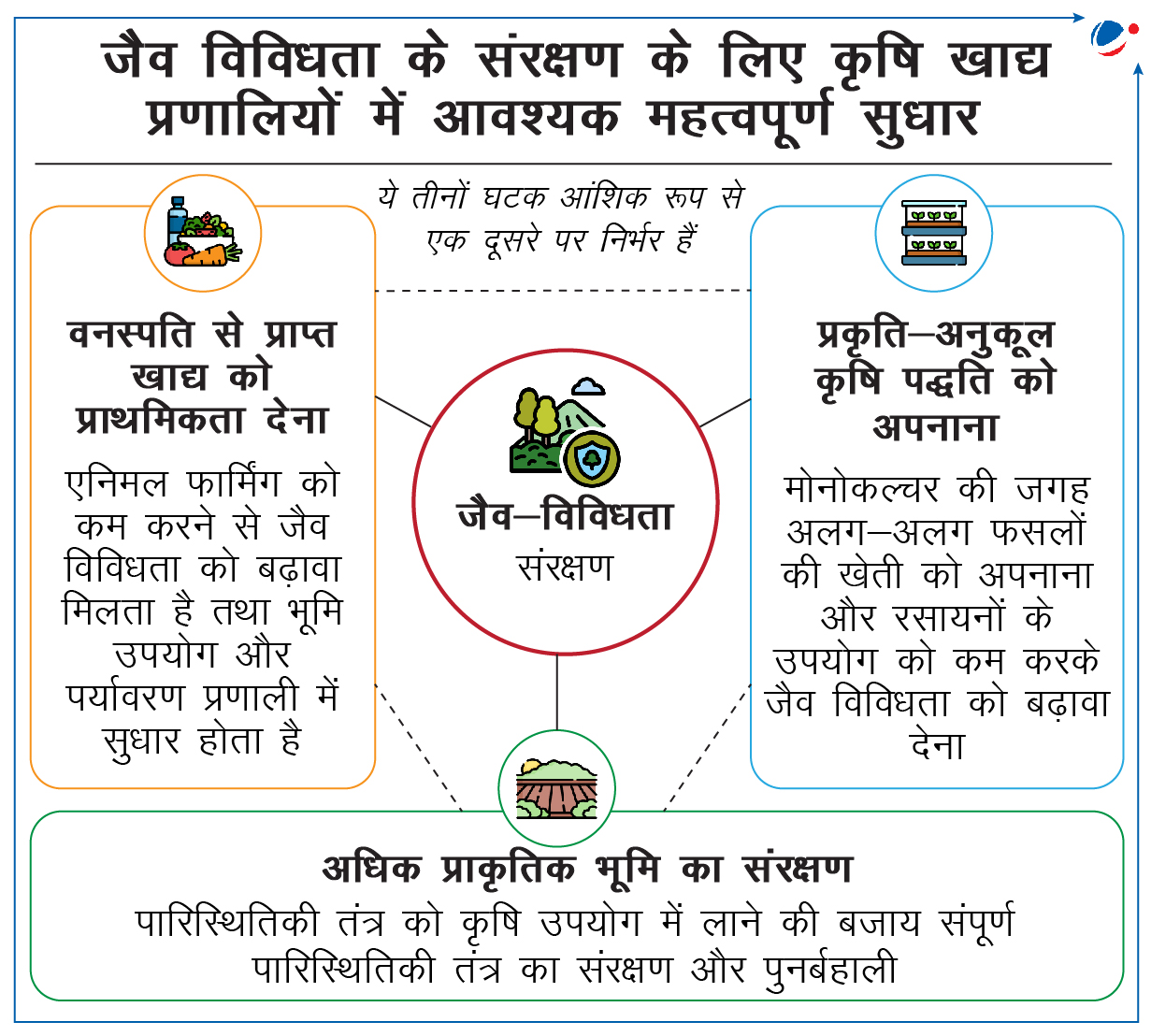

1 sourceदिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता का भूकंप आया।

- हिमालयी क्षेत्र में प्लेट विवर्तनिकी के कारण आने वाले भूकंपों के विपरीत यह भूकंप एक अंतःप्लेट (Intra-plate) परिघटना थी, जो "इन-सीटू मटेरियल हेटेरोजिनिटी" के कारण घटित हुई है।

- भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली में होने तथा भूकंप का धरातल से मात्र 5 किलोमीटर की गहराई (बॉक्स देखें) पर होने के कारण भूकंप के झटके अधिक तीव्र थे।

- भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं।

इन-सीटू मटेरियल हेटेरोजिनिटी के कारण आने वाले भूकंप

- परिभाषा: यह पृथ्वी की भू-पर्पटी के भौतिक गुणों में मौजूद असमानताओं जैसे चट्टान के प्रकार, चट्टान के छिद्रों में तरल पदार्थ की उपस्थिति, आदि के कारण घटित होने वाली भूकंपीय गतिविधि को संदर्भित करता है।

- भूकंप का आना: चट्टानों के भौतिक गुणों में भिन्नता के कारण तनाव का संकेन्द्रण होने लगता है। इससे अंततः भूकंप की संभावना बढ़ जाती है।

- भ्रंश रेखा पर प्रभाव: 'इन-सीटू हेटेरोजिनिटी' के चलते भ्रंश वाले क्षेत्रों में तनाव का निर्माण होता है। इससे भी भूकंप की संभावना में बढ़ोतरी हो जाती है।

- दिल्ली भारत के भूकंपीय मानचित्र में ज़ोन-IV में स्थित है, जो देश का दूसरा सबसे संवेदनशील ज़ोन है।

उथले भूकंप (Shallow Earthquake) या कम गहराई से उत्पन्न होने वाले भूकंप के बारे में

|

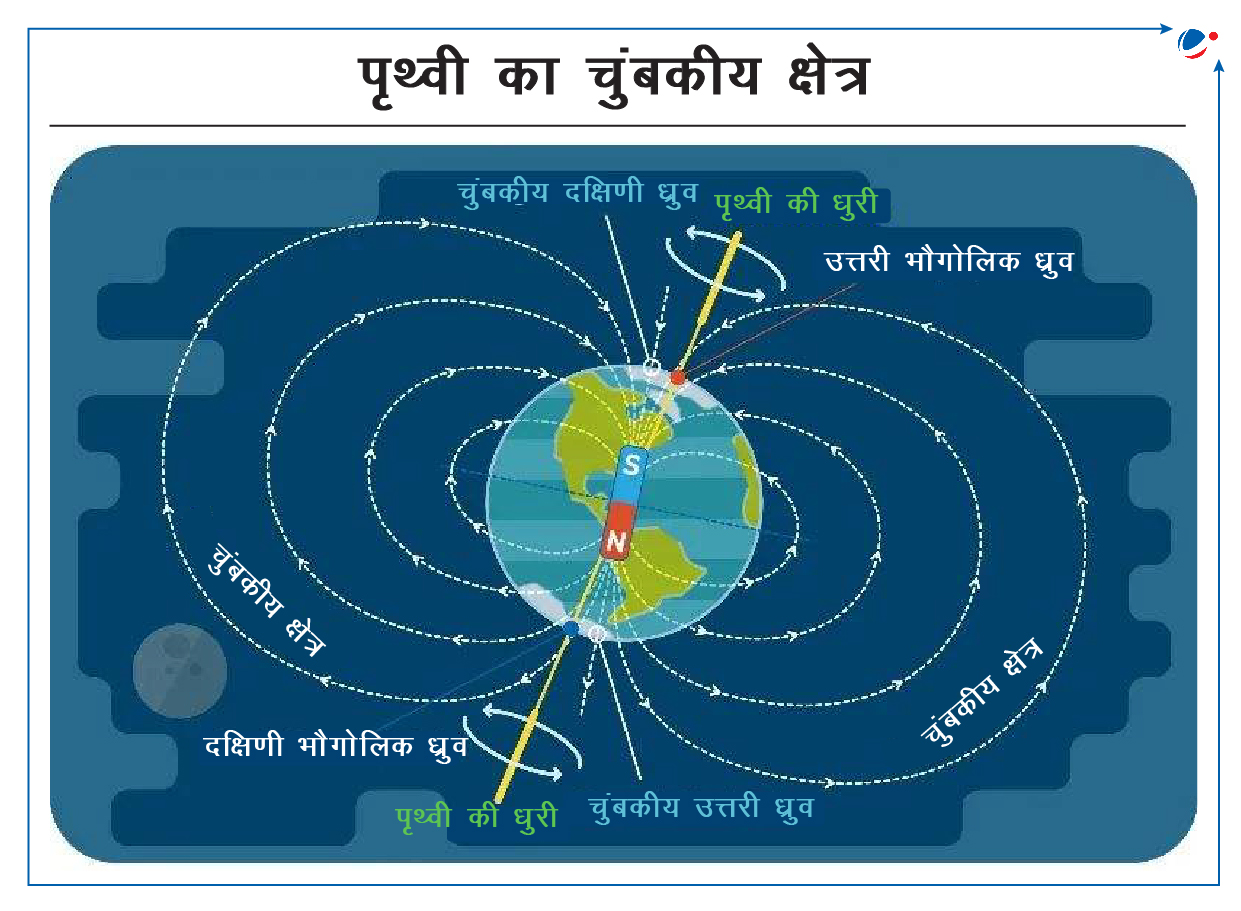

संशोधित वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल के अनुसार, पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव साइबेरिया की ओर स्थानांतरित हो रहा है

WMM के बारे में

- वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल (WMM) नेविगेशन, दिशा (heading) और स्थिति संदर्भ प्रणालियों के लिए एक स्टैंडर्ड मॉडल है। इन सुविधाओं के लिए यह मॉडल पृथ्वी के भू-चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है।

- इस मॉडल को हर पांच साल में अपडेट किया जाता है, ताकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के साथ इसे व्यवस्थित किया जा सके।

- इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल जियोस्पेशियल-इंटेलिजेंस एजेंसी (NGA) और यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस जियोग्राफिक सेंटर (DGC) द्वारा तैयार किया जाता है।

पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव का स्थानांतरण

- चुंबकीय उत्तरी ध्रुव (मैग्नेटिक नॉर्थ) वह दिशा है, जिस ओर कम्पास की सुई तब इशारा करती है जब वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होती है। वहीं भौगोलिक उत्तर (Geographic north) वह स्थान या बिंदु है, जहां उत्तर में देशांतर रेखाएं (मध्याह्न रेखाएं) मिलती हैं।

- पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने से दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं, जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव हैं।

- पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की खोज सबसे पहले 1831 में अन्वेषक जेम्स क्लार्क रॉस ने की थी। तब से, यह धीरे-धीरे स्थानांतरित हो रहा है।

- बीते 100 वर्षों में, इसका स्थान कनाडा से साइबेरिया (रूस) की ओर स्थानांतरित हुआ है। 2000 के दशक में, यह प्रति वर्ष 31 मील तक खिसकने लगा था, लेकिन पिछले पांच वर्षों में यह गति धीमी हो गई है।

- चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की स्थिति समय के साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलावों के कारण धीरे-धीरे बदलती रहती है।

- चुंबकीय दिक्पात (Magnetic Declination) समय के साथ किसी स्थान पर बदलता रहता है। चुंबकीय दिक्पात ‘चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और ‘भौगोलिक उत्तर’ के बीच का कोण है।

- कभी-कभी चुंबकीय ध्रुव पोल रिवर्सल (ध्रुवों का उलट जाना) से गुजरते हैं, यानी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव परस्पर स्थान बदल लेते हैं।

- पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स के अनुसार, पिछले 83 मिलियन वर्षों में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव 183 बार परस्पर स्थान बदल चुके हैं।

- संभावित प्रभाव:

- नेविगेशन सिस्टम में त्रुटियां उत्पन्न होती हैं;

- प्रवासी प्रजातियों की उड़ान दिशा में भ्रम उत्पन्न हो सकता है;

- सौर तूफानों से सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड के संचालन में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं आदि।

उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2025 का मसौदा अधिसूचित किया।

- इन ऐतिहासिक नियमों का उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रकों में भारतीय मानक समय (IST) के उपयोग को मानकीकृत और अनिवार्य बनाना है।

विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2025 के मसौदे के बारे में

- अनिवार्य समय संदर्भ (Mandatory time reference): वाणिज्य, परिवहन, लोक प्रशासन, कानूनी अनुबंध और वित्तीय परिचालन सहित सभी क्षेत्रकों में भारतीय मानक समय (IST) ही अनिवार्य समय संदर्भ होगा।

- प्रतिबंध: कोई भी व्यक्ति/ संस्था आधिकारिक/ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए IST के अलावा अन्य समय संदर्भ का उपयोग, प्रदर्शन या रिकॉर्ड नहीं करेगा/ करेगी।

- बशर्ते कि जब तक कोई कानून/ सरकारी निर्देश/ दिशा-निर्देश इसकी अनुमति देते हो।

- टाइम सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल को अपनाना: सरकारी कार्यालयों के लिए नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल और प्रिसिजन टाइम प्रोटोकॉल आदि को अपनाना अनिवार्य है।

- साइबर सुरक्षा: रेसिलिएंस सुनिश्चित करने के लिए, साइबर सुरक्षा उपाय और वैकल्पिक संदर्भ तंत्र निर्धारित किए गए हैं।

- अधिकृत अपवाद: पूर्व अनुमति के साथ निर्धारित उद्देश्यों जैसे खगोल विज्ञान, नेविगेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि के लिए वैकल्पिक टाइम स्केल (GMT, आदि) के उपयोग की अनुमति है।

इन नये मसौदा नियमों का महत्त्व

- यह महत्वपूर्ण अवसंरचना के सिंक्रोनाइजेशन में सुधार करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है।

- डिजिटल उपकरणों और सार्वजनिक सेवाओं के सिंक्रोनाइजेशन से विश्वसनीय एवं कुशल सेवाएं सुनिश्चित होती हैं।

- इससे सटीक वित्तीय लेन-देन और रिकॉर्ड रखने में एक सामंजस्य सुनिश्चित होगा।

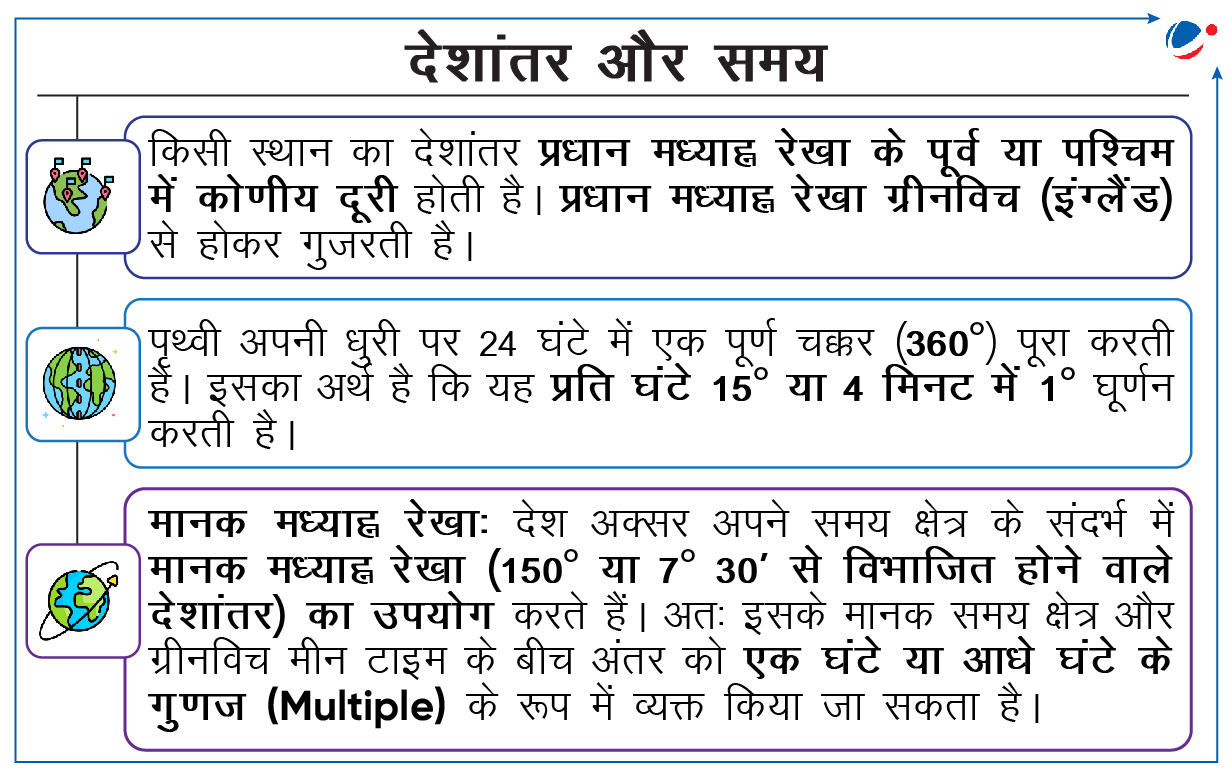

भारतीय मानक समय (IST) के बारे में

- भारत की केंद्रीय मध्याह्न रेखा (अर्थात मिर्जापुर से गुजरने वाली 82°30' पूर्व मध्याह्न रेखा) को मानक मध्याह्न रेखा या IST के रूप में माना जाता है। IST का प्रबंधन और मेंटेनेंस CSIR-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL) द्वारा किया जाता है।

- केंद्रीय मध्याह्न रेखा: यह मिर्जापुर से गुजरने वाली 82°30' पूर्व मध्याह्न रेखा है।

- यह ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। GMT को अब यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम (UTC) कहा जाता है।

- प्रधान मध्याह्न रेखा (0° देशांतर) पर स्थानीय समय को GMT के नाम से जाना जाता है।

- असम के कई चाय बागानों में अनौपचारिक ‘चाय बागान’ या ‘बागान टाइम’ (चाय बागान समय) का पालन किया जाता है, जो IST से एक घंटा आगे है।

- इसे ब्रिटिश चाय कंपनियों द्वारा दिन के समय काम के घंटे और उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।

एक दुर्लभ घटना में माउंट फेंटाले ज्वालामुखी से मीथेन गैस का विशाल गुबार निकला है। यह ज्वालामुखी इथियोपिया में स्थित है।

- माउंट फेंटाले एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, जिसमें अंतिम बार 1820 में प्रस्फुटन हुआ था।

स्ट्रैटोवोलकेनो के बारे में

- स्ट्रैटोवोलकेनो या स्ट्रैटोज्वालामुखी लावा प्रवाह और ज्वालामुखीय राख की परतों से निर्मित एक विशाल व खड़ी ढाल वाला ज्वालामुखी होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों से अक्सर विस्फोट या उदगार होते हैं।

- उदाहरण के लिए- माउंट फ़ूजी (जापान), माउंट वेसुवियस (इटली), माउंट एटना (इटली), माउंट रेनियर (अमेरिका), माउंट क्राकाटोआ (इंडोनेशिया), आदि।

मीथेन के विशाल गुबार के बारे में

- यह गैस ड्रिलिंग स्थलों जैसे अत्यधिक बड़े उत्सर्जन स्थलों से विशाल मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन है।

- मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। 20 वर्ष की अवधि में इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (GWP) कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक होती है।

हाल ही में, इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ।

माउंट डुकोनो के बारे में

- यह समुद्र तल से 1,087 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह इंडोनेशिया के 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।

- अवस्थिति: हल्माहेरा द्वीप

इंडोनेशिया में हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट की अन्य घटनाएं:

- माउंट मेरापी: यह योग्याकार्टा शहर के नजदीक स्थित है।

- माउंट रुआंग: यह सुलावेसी द्वीप समूह में स्थित एक स्ट्रैटोवोलकानो है।

- माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी: यह फ्लोरेस द्वीप में अवस्थित है।

पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं ने कैस्पियन सागर में तेजी से घटते जल स्तर पर चिंता जताई है।

- 2005 के बाद से अब तक इसका लगभग 31,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल कम हो चुका है।

कैस्पियन सागर के बारे में

- यह विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध जल निकाय है।

- इस समुद्र की सीमा पांच देशों यानी कजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से लगती है।

- कैस्पियन सागर के साथ सबसे लम्बी तटरेखा कजाकिस्तान की लगती है।

- ऐसा अनुमान है कि कैस्पियन सागर में लगभग 48 अरब बैरल का तेल भंडार है।

- जल स्तर में गिरावट के कारण: इसमें जलवायु संकट, कृषि के लिए अत्यधिक जल उपयोग तथा परमाणु अपशिष्ट, उद्योग और खराब शहरी नियोजन से होने वाला प्रदूषण आदि शामिल हैं।