सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट में 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही, परमाणु ऊर्जा अधिनियम (Atomic Energy Act) तथा परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (Civil Liability for Nuclear Damage Act) में संशोधन करने की घोषणा की गई है। इससे कई वर्षों से लंबित पड़े भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके अलावा, हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी एंटिटी लिस्ट से तीन भारतीय परमाणु संस्थाओं को हटा दिया है।

- यू.एस. एंटिटी लिस्ट उन विदेशी संस्थाओं के साथ व्यापार को प्रतिबंधित करती है, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम माना जाता है।

- ये तीन संस्थाएं हैं: भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR) और इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IRE)।

- हटाने का महत्त्व: इससे कई वर्षों से लंबित "परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में अमेरिका-भारत समझौते" को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसे 123 समझौता भी कहा जाता है।

नोट: परमाणु ऊर्जा मिशन, जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 में संशोधन का प्रस्ताव करता है, की चर्चा आर्टिकल 7.1. में की गई है।

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते या 123 समझौते के बारे में

- पृष्ठभूमि:

- 1978: भारत द्वारा 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए।

- 2005: अमेरिका और भारत असैन्य परमाणु सहयोग पर सहमत हुए।

- 2008: अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौता, या "123 समझौता" (यू.एस. एटॉमिक एनर्जी एक्ट की धारा 123 के तहत) अंतिम रूप से लागू हुआ।

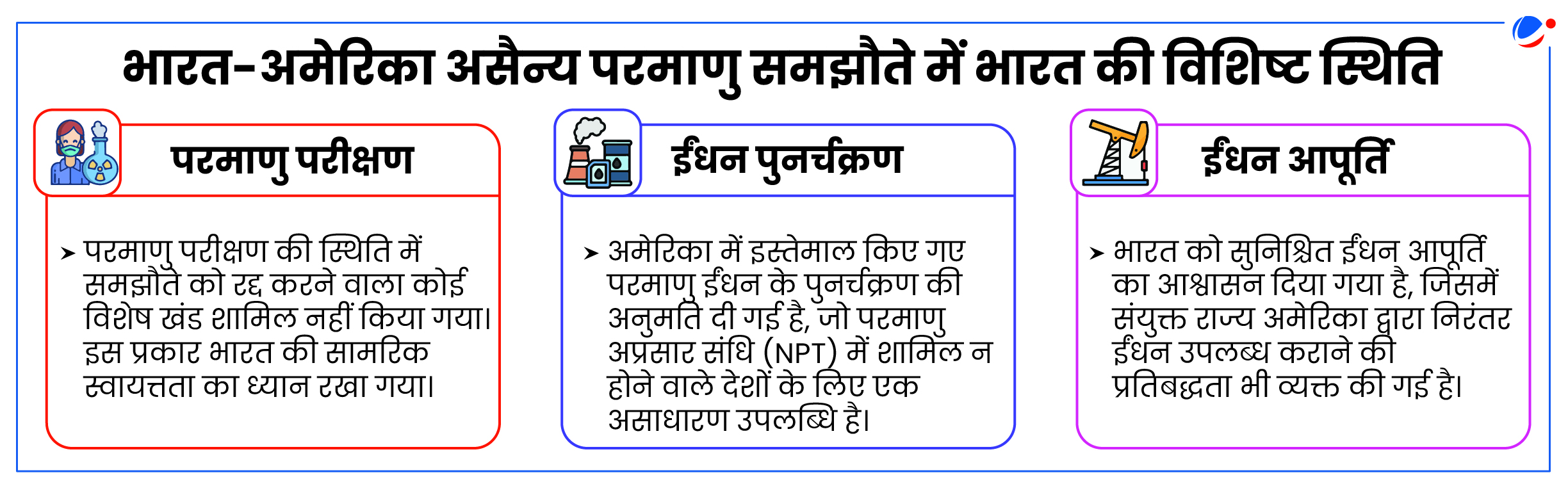

- भारत-अमेरिका परमाणु समझौते का अवलोकन:

- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) सेफगार्ड्स: इस समझौते के तहत भारत को अपने असैन्य परमाणु रिएक्टरों को स्थायी रूप से IAEA सेफगार्ड्स के अधीन रखना पड़ा है।

- इसके अलावा, भारत ने एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इससे IAEA को असैन्य परमाणु सुविधाओं के निरीक्षण में और अधिक अधिकार प्राप्त हुए हैं।

- परमाणु परीक्षण और सुरक्षा: भारत ने परमाणु हथियारों के परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक लगाई है और अपने परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा को मजबूत किया है।

- अमेरिकी सहयोग: अमेरिकी कंपनियों को भारत में परमाणु रिएक्टर बनाने और इसके असैन्य ऊर्जा कार्यक्रम के लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने की अनुमति दी गई है।

- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) द्वारा छूट: परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद, NSG ने भारत पर लगाया अपना प्रतिबंध हटा लिया। इससे अन्य देश भारत को परमाणु ईंधन और तकनीक बेचने में सक्षम हुए।

- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group: NSG): NSG का गठन 1974 में भारत के पोखरण-I परीक्षण के बाद किया गया था। यह परमाणु सामग्री, तकनीक एवं उपकरणों के व्यापार को नियंत्रित करता है।

- परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty: NPT): यह संधि संयुक्त राष्ट्र के तहत 1970 में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सक्षम बनाना है।

- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) सेफगार्ड्स: इस समझौते के तहत भारत को अपने असैन्य परमाणु रिएक्टरों को स्थायी रूप से IAEA सेफगार्ड्स के अधीन रखना पड़ा है।

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते का महत्त्व

- भारत पर लगे परमाणु प्रतिबंधों की समाप्ति: इस समझौते ने भारत के साथ परमाणु व्यापार पर तीन दशक से चले आ रहे अमेरिकी प्रतिबंध को हटाकर ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत की।

- भारत की परमाणु स्थिति को वैधता मिली: इसने भारत को परमाणु हथियार रखने वाले देश के रूप में मान्यता प्रदान की है, जबकि भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन तक पहुंच प्राप्त हुई है। साथ ही, उसे अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को बनाए रखने की अनुमति भी मिली है।

- उदाहरण के लिए- फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, जापान और कनाडा के साथ सहयोग समझौतों ने जैतापुर एवं कुडनकुलम संयंत्रों जैसी शांतिपूर्ण परमाणु परियोजनाओं को सक्षम बनाया है।

- भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूती: इस समझौते ने अमेरिका-भारत संबंधों को घनिष्ठ बनाने की नींव रखी है। इससे तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंध व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं।

- घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा: परमाणु ईंधन की उपलब्धता ने रिएक्टर दक्षता को 2006-2007 की 50-55% से बढ़ाकर 80% कर दिया है। इसे फ्रांस, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रूस के साथ दीर्घकालिक यूरेनियम आयात समझौतों से समर्थन मिला है।

- अन्य ग्रुप/ समझौतों में भागीदारी: 2008 के बाद, भारत 3 प्रमुख निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में शामिल हुआ। भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime: MTCR) में 2016 में; वासेनार अरेंजमेंट में 2017 में और ऑस्ट्रेलिया समूह में 2018 में शामिल हुआ था।

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते से जुड़ी चुनौतियां

- नागरिक दायित्व कानून को लेकर विवाद: भारत के परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (CLND), 2010 ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ तनाव उत्पन्न किया है।

- CLND अधिनियम की धारा 17(B): इस धारा के तहत, दुर्घटनाओं की स्थिति में ऑपरेटर (न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) को आपूर्तिकर्ताओं (जैसे- अमेरिकी कंपनियों) से मुआवजा मांगने की अनुमति दी गई है।

- न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ऑपरेट करता है।

- CLND अधिनियम की धारा 17(B): इस धारा के तहत, दुर्घटनाओं की स्थिति में ऑपरेटर (न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) को आपूर्तिकर्ताओं (जैसे- अमेरिकी कंपनियों) से मुआवजा मांगने की अनुमति दी गई है।

- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी से सबक लेते हुए भारत के परमाणु कानून के तहत आपूर्तिकर्ता के दायित्व को बरकरार रखा था। इससे निजी निवेश में बाधा उत्पन्न हुई थी।

- वाणिज्यिक व्यवहार्यता संबंधी चुनौतियां: एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र विनिर्माता वेस्टिंगहाउस ने 2017 में स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया था। इससे भारत-अमेरिका परमाणु समझौते का कार्यान्वयन संकट में पड़ गया था।

- इसने आंध्र प्रदेश के कोव्वाडा में छह AP1000 परमाणु रिएक्टर्स स्थापित करने की योजना को प्रभावित किया था।

- परमाणु ऊर्जा की उच्च पूंजीगत लागत: भारत ने धीरे-धीरे अपनी ऊर्जा नीति को परमाणु ऊर्जा से हटाकर सौर एवं पवन ऊर्जा की ओर स्थानांतरित कर दिया है, क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा की तुलना में अधिक किफायती हैं।

परमाणु क्षति नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम (CLND), 2010 की मुख्य विशेषताएं:

|

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को लागू करने की दिशा में आगे की राह

- भारत के CLND अधिनियम में संशोधन: इस अधिनियम को कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपेनसेशन (CSC) के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि संपूर्ण दायित्व परमाणु संयंत्र ऑपरेटर पर केंद्रित रहे।

- दायित्व को लेकर अंतर-सरकारी समझौता स्थापित करना: परमाणु व्यापार में विदेशी निजी कंपनियों की सीमित देयता सुनिश्चित करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच एक औपचारिक समझौता किया जाना चाहिए।

- बीमा पूल के कार्यान्वयन में तेजी लाना: ऑपरेटर और आपूर्तिकर्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए CLND अधिनियम के तहत बनाए गए बीमा पूल को पूरी तरह से वित्त-पोषित और क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौता ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। हालांकि, तकनीकी सहयोग को बढ़ाने और भारी विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए यह जरूरी है कि देयता से जुड़े मुद्दों को सुलझाया जाए।