प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि सरकार गवर्नेंस में राज्य की भूमिका को सीमित करने के लिए एक डिरेगुलेशन कमीशन का गठन करेगी।

- प्रधान मंत्री ने जन विश्वास विधेयक 2.0 के माध्यम से सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य विनियामकीय बोझ को कम कर नौकरशाही से जुड़ी बाधाओं को दूर करना है।

- जन विश्वास विधेयक 2.0: इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई है। इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए 100 से अधिक पुराने कानूनी प्रावधानों को अपराध के दायरे से बाहर करना है।

डिरेगुलेशन कमीशन (गैर-विनियमन आयोग) के बारे में

- परिभाषा: किसी उद्योग पर सरकार की निगरानी को कम या समाप्त करने की प्रक्रिया को डिरेगुलेशन कहा जाता है।

- दूसरे देशों में डिरेगुलेशन से जुड़ी पहलें:

- संयुक्त राज्य अमेरिका: सरकारी दक्षता विभाग (Department of Government Efficiency: DoGE)

- यूनाइटेड किंगडम: बेहतर विनियमन फ्रेमवर्क (Better Regulation Framework)

- न्यूजीलैंड: विनियमन मंत्रालय (Ministry of Regulation)

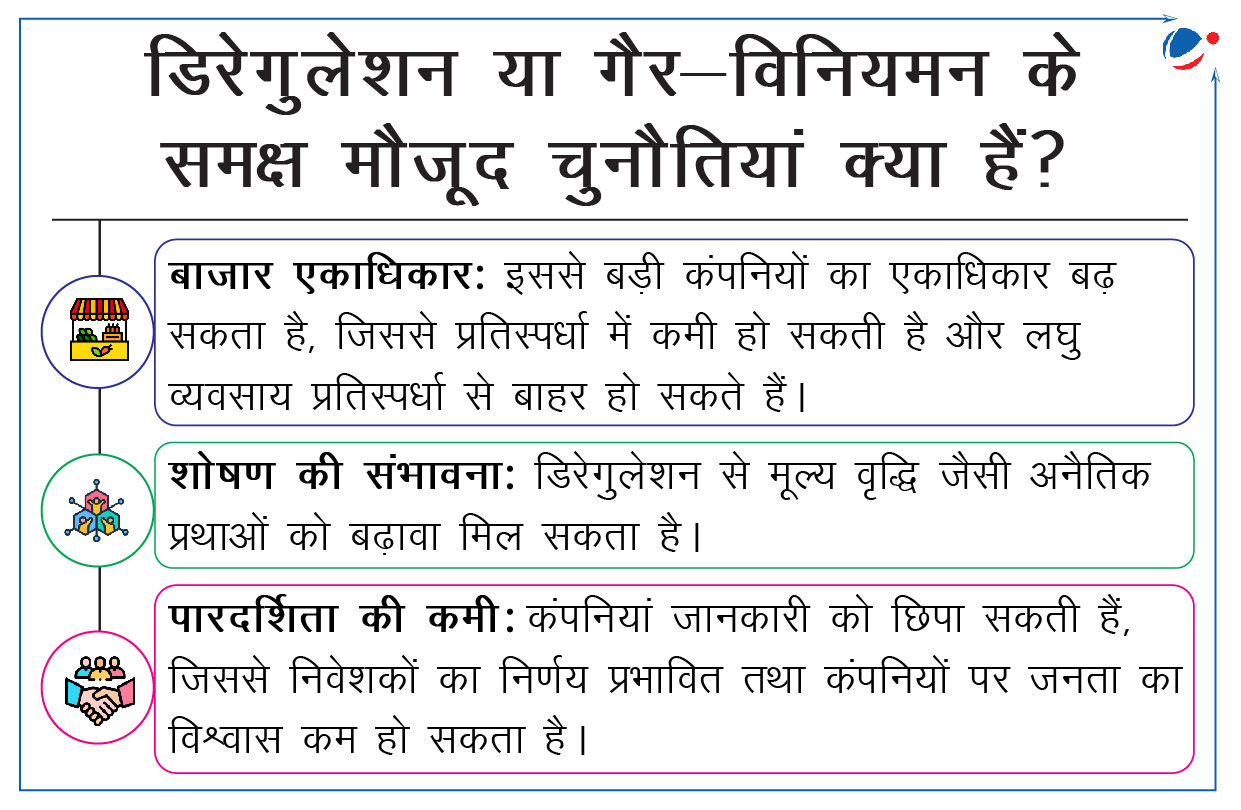

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में डिरेगुलेशन का महत्त्व

- आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा: भारत को 8% की संवृद्धि दर हासिल करने के लिए निवेश दर को 31% से बढ़ाकर 35% तक करने की आवश्यकता है।

- उदाहरण के लिए, जापान और चीन ने डिरेगुलेशन की मदद से ही उच्च संवृद्धि दर हासिल की है।

- आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि: यह नौकरशाही से जुड़ी बाधाओं को दूर करके प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

- उदाहरण के लिए, जन विश्वास अधिनियम, 2023 की सहायता से 42 केंद्रीय कानूनों के तहत 183 प्रावधानों को अपराध के दायरे से बाहर किया गया था। इसके कारण व्यापार संबंधी अनुपालन प्रक्रिया सरल बन गयी है।

- MSMEs हेतु नियमों के पालन की लागत में कमी: क्योंकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए जटिल नियमों का पालन करना कठिन होता है।

- उदाहरण के लिए, हरियाणा और तमिलनाडु सरकार ने लघु व्यवसायों के लिए भवन निर्माण संबंधी नियमों में संशोधन किया है।

- प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा: राज्य सरकारें एक-दूसरे के डिरेगुलेशन प्रयासों से सीखकर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती हैं।

- उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर लगी रोक में ढील दी है, जिससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

भारत के राष्ट्रपति ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा जारी की।

- इस उद्घोषणा के साथ ही मणिपुर में अब तक 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राज्य में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन 2001-02 में लगाया गया था। वर्तमान उद्घोषणा से मणिपुर राज्य की विधान सभा निलंबित हो गई है।

राष्ट्रपति शासन के बारे में

- संविधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है। संविधान में उपबंध है कि यदि किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलती है, तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है।

- कभी-कभी, राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी इस उपबंध का उपयोग कर सकता है।

- अवधि और अनुमोदन: अनुच्छेद 356(3) के अनुसार, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, इसे दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) से साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है। यदि संसद द्वारा मंजूरी नहीं मिलती है, तो यह दो माह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है।

- एक बार संसद की मंजूरी मिलने के बाद, राष्ट्रपति शासन अधिकतम छह महीने तक जारी रह सकता है। हालांकि, इसे हर छह महीने में संसद की मंजूरी के साथ अधिकतम तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।

- निरसन: राष्ट्रपति अपनी बाद की उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन को हटा सकता है।

- परिणाम:

- राज्य सरकार के संचालन और राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है।

- राष्ट्रपति राज्य विधान-मंडल की शक्तियों को संसद को हस्तांतरित कर सकता है।

- राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का असर संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के कामकाज पर नहीं पड़ता है।

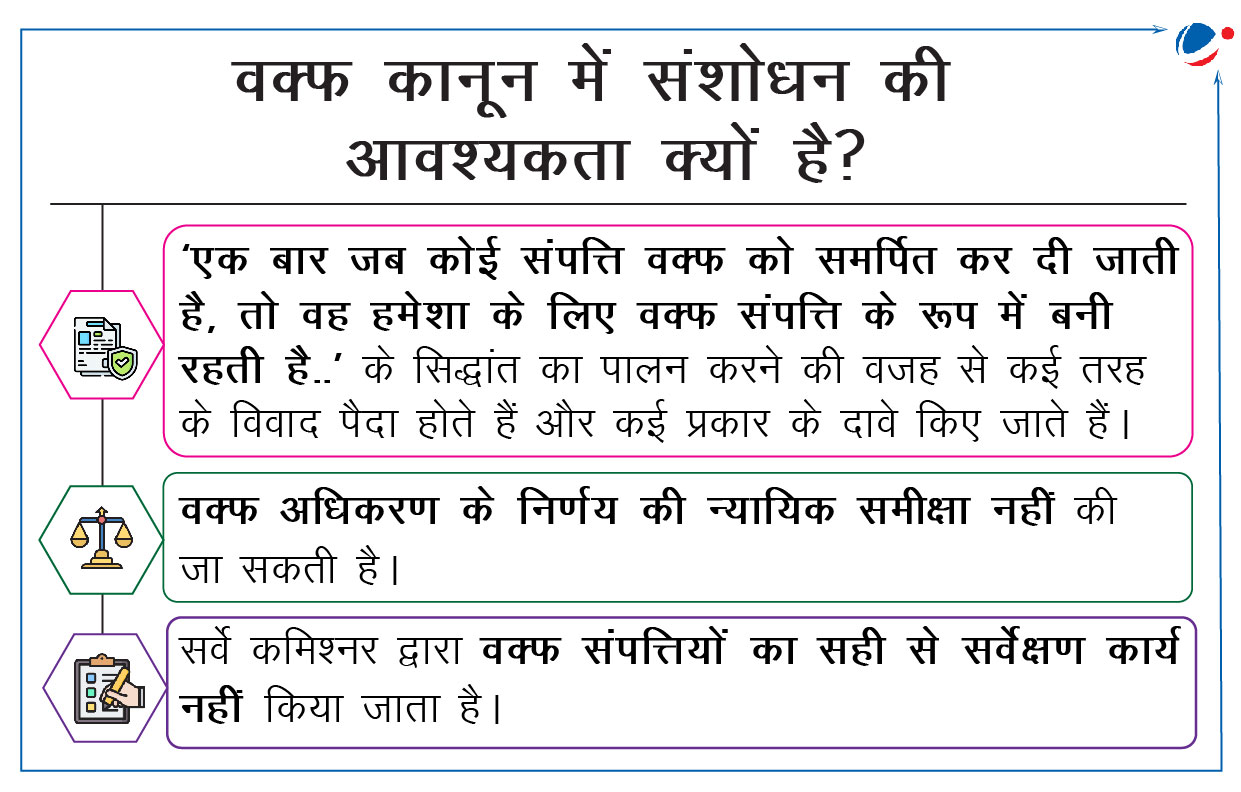

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संशोधित वक्फ विधेयक में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के सुझावों को भी शामिल किया गया है।

- इससे पहले, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और JPC की रिपोर्ट के आधार पर 2013 में वक्फ कानून में संशोधन किए गए थे।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के बारे में

- उद्देश्य: वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन द्वारा वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना।

- विधेयक के मुख्य प्रावधान:

- वक्फ प्रबंधन को समावेशी बनाना: मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम OBCs को केंद्रीय वक्फ परिषद एवं राज्य वक्फ बोर्ड में शामिल करके वक्फ प्रबंधन को समावेशी बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

- केंद्रीय वक्फ परिषद: यह एक वैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह परिषद भारत में राज्य-स्तरीय वक्फ बोर्डों की निगरानी करता है और सलाह देता है। यह स्वयं वक्फ संपत्तियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखता है।

- राज्य वक्फ बोर्ड: इसे वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

- वक्फ प्रबंधन को समावेशी बनाना: मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम OBCs को केंद्रीय वक्फ परिषद एवं राज्य वक्फ बोर्ड में शामिल करके वक्फ प्रबंधन को समावेशी बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

- अधिकरणों के आदेशों के खिलाफ अपील: वक्फ के किसी मामले पर अधिकरणों के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

- अन्य प्रावधान:

- वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है।

- अघाखानी और बोहरा समुदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्डों के गठन का प्रस्ताव किया गया है, आदि।

‘वक्फ’ क्या है?

|

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सरकार की डिजिटल उपस्थिति को सुसंगत बनाने के लिए डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल (DBIM) की शुरुआत की।

DBIM के बारे में

- यह पहल सरकारी वेबसाइट्स को सरल और मानकीकृत बनाने पर केंद्रित है।

- लक्ष्य: नागरिकों के लिए सरकारी वेबसाइटों को नेविगेट करना आसान बनाना और आवश्यक सरकारी सेवाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करना।

- उद्देश्य: सेवा वितरण को प्रभावी बनाना; सरकारी मंत्रालयों में बेहतर संचार सुनिश्चित करना; सरकारी प्राथमिकताओं को अधिक पारदर्शी बनाना; आदि।

- महत्त्व: यह “यूनिफार्म गवर्नेंस” की शुरुआत करके सरकार के “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा।