सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पंचायती राज मंत्रालय ने "राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति- सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग (Status of Devolution to Panchayats in States – An Indicative Evidence Based Ranking)" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

राज्यों में पंचायतों को अंतरण/ हस्तांतरण संबंधी रिपोर्ट के बारे में

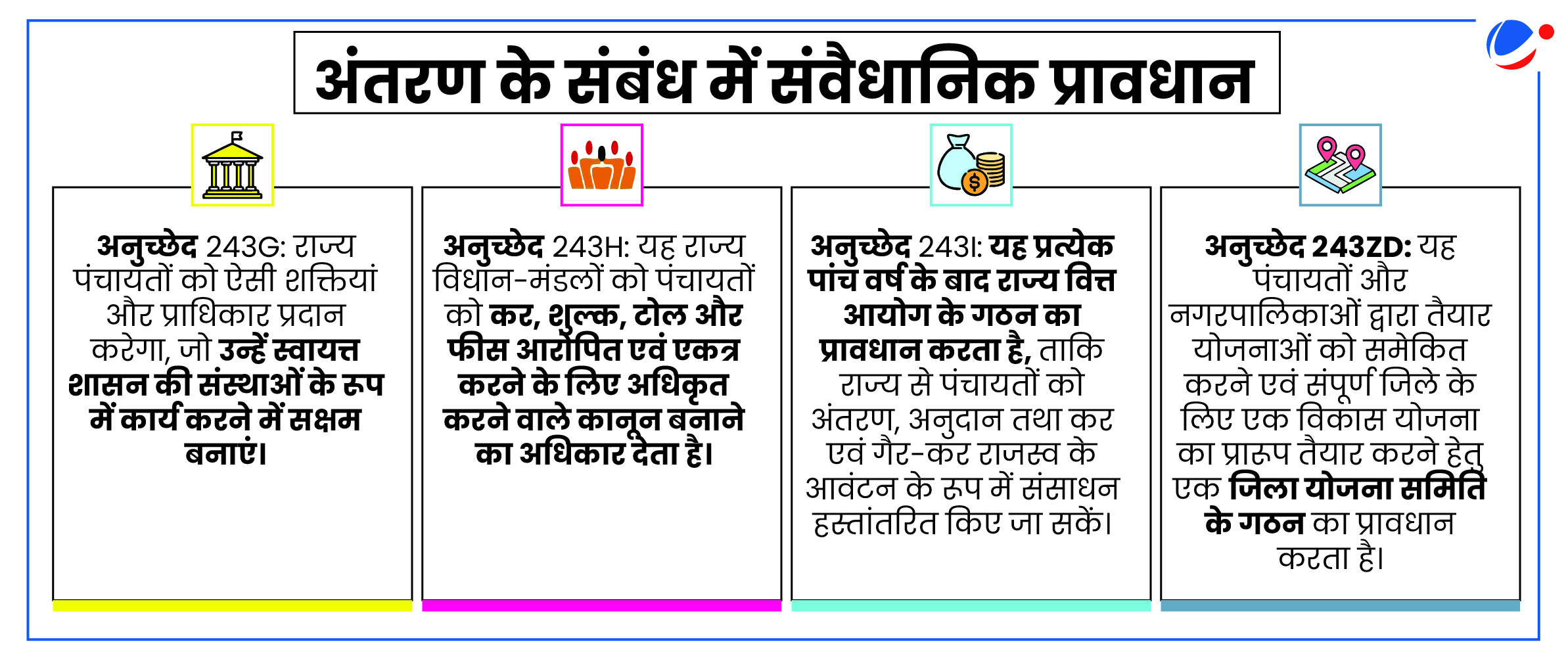

- यह रिपोर्ट 73वें संविधान संशोधन के तहत गठित पंचायतों द्वारा उनकी संवैधानिक भूमिकाओं को निभाने की उनकी क्षमता का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

- इस रिपोर्ट को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA), नई दिल्ली ने तैयार किया है।

- रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं:

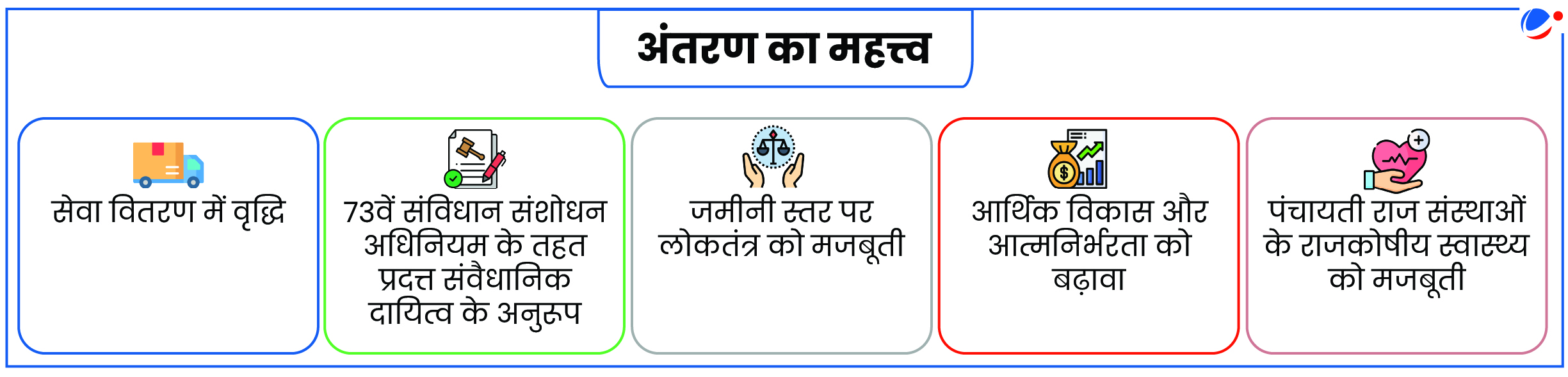

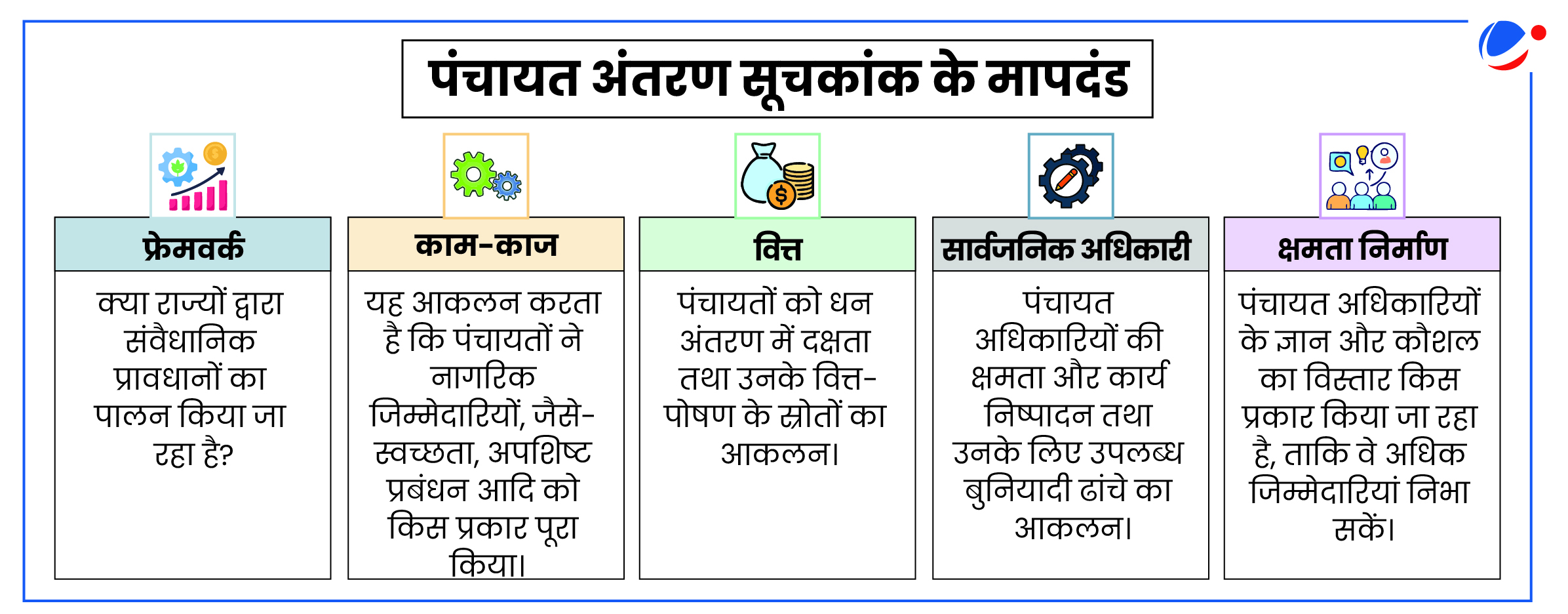

- पंचायत अंतरण सूचकांक (Panchayat Devolution Index): यह राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकारों के अंतरण के 6 आयामों के आधार पर रैंक प्रदान करता है।

- इस रिपोर्ट में 'काम-काज (Functions)' आयाम (जो स्थानीय स्व-शासन की नींव है) का राष्ट्रीय औसत सभी 6 आयामों में सबसे कम है।

- शीर्ष 3 राज्य: पंचायतों को अंतरण के मामले में शीर्ष 3 राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हैं।

- निम्न प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश: दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव, पुडुचेरी तथा लद्दाख सबसे निचले पायदान पर हैं।

- पंचायतों को अंतरण में सुधार: पंचायतों को अंतरण 2013-14 में 39.9% था, जो 2021-22 के दौरान बढ़कर 43.9% तक हो गया था।

- सूचकांक में शामिल क्षमता में वृद्धि घटक: क्षमता में वृद्धि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) जैसी पहलों के चलते 44% से बढ़कर 54.6% हो गई है।

अंतरण सूचकांक का महत्त्व

|

पंचायतों को अंतरण या हस्तांतरण के बारे में

- पंचायतों को अंतरण का आशय- शक्ति, प्राधिकार, अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेदारियों और धनराशि को उच्च स्तर की शासन व्यवस्था से निचले स्तर की शासन व्यवस्था को हस्तांतरित करने से है। इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों को स्वायत्त बनाकर उन्हें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना है।

- यह प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का एक रूप है।

- स्थानीय शासन, जिसमें पंचायतें शामिल हैं, संविधान में राज्य सूची का विषय है। इसलिए, पंचायतों को शक्ति और अधिकार सौंपने का निर्णय राज्यों के विवेक पर निर्भर करता है।

पंचायतों को अंतरण से जुड़ी मुख्य चुनौतियां

- फ्रेमवर्क संबंधी चुनौतियां: अनियमित चुनाव, वार्डों के परिसीमन या निर्माण में देरी और पंचायतों के गठन में विलंब, संविधान के अनुच्छेद 243E (नियमित चुनाव की अनिवार्यता) के प्रावधान के विपरीत हैं।

- उदाहरण के लिए- मध्य प्रदेश में 23,000 से अधिक स्थानीय निकायों के चुनाव कराने में देरी।

- काम-काज संबंधी चुनौतियां: रिपोर्ट के अनुसार, समग्र पंचायत अंतरण सूचकांक 43.89% (2021-22) है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पंचायतों के कार्य अभी भी पारंपरिक नागरिक सेवाओं तक ही सीमित हैं। दूसरी ओर, मध्यवर्ती और जिला पंचायतें ज्यादातर निगरानी का काम करती हैं। कई जरूरी काम अभी भी पैरास्टाटल निकायों यानी सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के कब्जे में हैं। इसलिए पंचायतों का विकास धीमा है।

- पैरास्टाटल निकाय (Parastatal bodies) संसद के विशेष अधिनियमों द्वारा गठित होते हैं और सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल द्वारा संचालित होते हैं। इनके कारण पंचायतों की स्वायत्तता सीमित हो जाती है।

- वित्त संबंधी चुनौतियां: पंचायतों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी है। ये केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर हैं। राज्य वित्त आयोग का नियमित रूप से गठन नहीं होने से पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

- 95% राजस्व ऊपरी स्तर की सरकारों से प्राप्त अनुदानों पर निर्भर करता है।

- मानव संसाधन संबंधी चुनौतियां: पंचायतों में ग्राम सचिव जैसे सहायक कार्मिकों की कमी है। साथ ही, तकनीकी व प्रशासनिक कर्मचारियों का भी अभाव है। इससे मौजूदा कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ता है और जमीनी स्तर पर कुशल अभिशासन एवं सेवा वितरण में बाधा उत्पन्न होती है।

- इस सर्वेक्षण के अनुसार, एक राज्य में एक पंचायत सचिव औसतन 17 ग्राम पंचायतों का प्रबंधन करता है।

- क्षमता निर्माण संबंधी चुनौतियां: आधारभूत अवसंरचना की कमी, कौशल विकास एवं नियमित प्रशिक्षण की अनुपलब्धता, डिजिटल अवसंरचनाओं के अभाव तथा अपर्याप्त वित्तीय एवं व्यक्तिगत प्रबंधन से पंचायतों के काम-काज पर असर पड़ता है।

- केवल सात राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में ही 100% पंचायत कार्यालय पक्के भवनों में स्थित हैं।

- भारत में 40,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के पास अभी भी कंप्यूटर नहीं हैं।

- जवाबदेही संबंधी चुनौतियां: जनता की सीमित भागीदारी और जवाबदेही तंत्र के प्रति जागरूकता के अभाव में पंचायतों में भ्रष्टाचार एवं धन के दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं।

- उदाहरण के लिए- तमिलनाडु के कृष्णा जिले की 70% पंचायतों में धन के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- राज्य चुनाव आयोग (SEC) को मजबूत बनाना: चुनाव तिथियों के निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन जैसे चुनाव-संबंधी सभी मामलों का अधिकार राज्य चुनाव आयोग (SEC) को दिया जाना चाहिए। साझा मतदाता सूची तैयार की जानी चाहिए और इसे हर वर्ष अपडेट किया जाना चाहिए।

- आरक्षित सीटें: सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण को 2 से 3 कार्यकालों के लिए स्थिर रखा जाना चाहिए। समान सीटों पर सामान्य उम्मीदवारों, महिलाओं और अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीदवारों को लगातार कार्यकाल दिए जाने चाहिए, ताकि वे अधिक दक्ष बनें और स्थानीय नेतृत्व प्रभावी रूप से सशक्त हो सके।

- स्वायत्तता: सभी राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) में पंचायतों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों को पंचायतों को सौंपा जाए, न कि समानांतर संस्थानों को।

- वित्तीय सुधार: राज्य वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में निर्धारित समय पर किया जाना चाहिए। इसकी रिपोर्ट को नियमित रूप से राज्य विधान-मंडलों में पेश किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के लिए वित्तीय स्रोतों का विविधीकरण किया जाना चाहिए।

- जवाबदेही और पारदर्शिता: कठोर वित्तीय जवाबदेही उपाय लागू किए जाने चाहिए। नियमित और निष्पक्ष ऑडिट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से सभी खर्चों के लेन-देन, अनुदान जारी करने और उपयोग प्रमाण-पत्रों (Utilization certificates) को दर्ज करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था सरकारी धन के गलत इस्तेमाल और भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से रोकने में सहायक होगी।

- श्रमबल प्रबंधन: पंचायतों को अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करने; बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करने तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं अवसंरचना के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने की स्वायत्तता दी जानी चाहिए। कर्मचारियों का आवंटन कार्यभार और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए।

- स्थानीय सरकार सेवा आयोग जैसी एक स्वतंत्र संस्था बनाई जा सकती है, जो पंचायत के कर्मचारियों की नियुक्ति करे।

- क्षमता निर्माण: पंचायत प्रतिनिधियों को स्थानीय लोक सेवा प्रबंधन पर एक व्यापक पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसमें लोक व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, और ई-गवर्नेंस जैसे विषय शामिल किए जा सकते हैं। पंचायत पदाधिकारियों के लिए इसे MBA जैसे संरचित पाठ्यक्रम की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है।