सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने उन ताकतों पर चिंता व्यक्त की है जो राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश कर रही हैं।

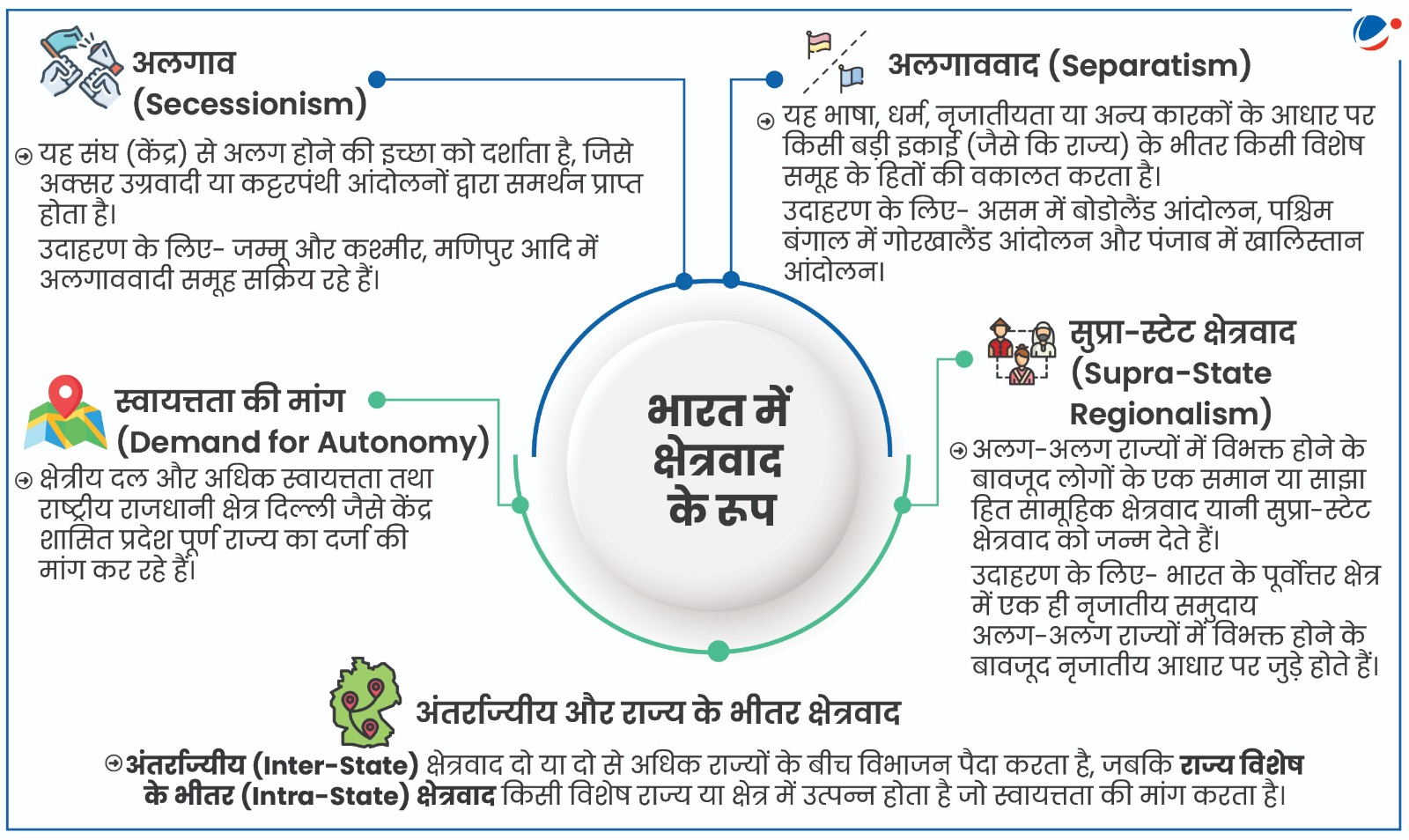

क्षेत्रवाद के बारे में

- साझा पहचान: क्षेत्रवाद किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच समानता और एक-समान पहचान की भावना को दर्शाता है।

- यह अक्सर विशिष्ट नृजातीय, भाषाई, आर्थिक और सांस्कृतिक चेतना के कारण कुछ विशेष क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में उत्पन्न होता है।

- भारत में क्षेत्रवाद का विकास: भारत में क्षेत्रवाद की जड़ें औपनिवेशिक काल से जुड़ी हुई हैं। औपनिवेशिक शासन ने पूरे देश में क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा दिया।

- स्वतंत्रता के बाद के भारत में क्षेत्रवाद की प्रारंभिक अभिव्यक्ति 'भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन' की मांग के साथ हुई। इसकी शुरुआत पोट्टि श्रीरामुलु की भूख हड़ताल से हुई थी। आंध्र प्रदेश के गठन के लिए अनशन के बाद 1952 में उनकी मृत्यु हो गई थी।

- विगत दशकों की बात करें तो, वर्ष 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्यों का गठन तथा 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य का गठन, भारत में क्षेत्रीय आंदोलनों के विकास के कुछ हालिया उदाहरण हैं।

क्षेत्रवाद की भावना के लिए उत्तरदायी कारक

- भाषाई और सांस्कृतिक पहचान: इसका एक उदाहरण तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन है, जो भाषाई पहचान की मजबूत भावना का परिणाम है।

- नृजातीयवाद (Ethnocentrism): इसके तहत, स्थानीय लोग यह मानते हैं कि उनके क्षेत्र से संबंधित मुद्दा उठाने का अधिकार केवल उन्हीं के पास है। वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना करते हैं जिसमें वे केवल खुद को शामिल करते हैं और 'अन्य' को बाहरी समझते हैं।

- जैसे कि मराठी मानुष की अवधारणा। इसका अर्थ है कि जो लोग महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं, केवल वे ही महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इस प्रकार अन्य राज्य के लोगों को राज्य से बाहर का माना जाता है।

- जनजातीय पहचान: जनजातीय समुदायों में मौजूद सामाजिक-आर्थिक अंतर भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है।

- उदाहरण के लिए, झारखंड राज्य के गठन की मांग आंशिक रूप से जनजातीय सांस्कृतिक पहचान की रक्षा पर आधारित थी।

- संसाधनों का असमान वितरण: उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखा नेशनलिस्ट लिबरेशन फोरम (GNLF) का उदय इसलिए हुआ क्योंकि दार्जिलिंग के लोगों को लगता है कि राज्य के दक्षिणी हिस्सों (दक्षिणी बंगाल) की तुलना में उनके क्षेत्र का विकास अधिक नहीं हुआ है।

- विकास एवं प्रशासनिक मुद्दे: देश के कुछ क्षेत्र नीति-निर्धारण की प्रक्रियाओं, जैसे- नदी जल बंटवारा, बजट आवंटन, रोजगार के अवसर आदि में खुद की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते रहे हैं।

- आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के गठन की मांग के पीछे भी यही भावना कार्य कर रही थीं।

क्षेत्रवाद का प्रभाव (राष्ट्रीय एकता एवं क्षेत्रवाद)

- सकारात्मक प्रभाव:

- संघवाद को मजबूत करना: क्षेत्रवाद राज्यों को अपने अधिकारों का दावा करने और अधिक स्वायत्तता की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करके एक मजबूत संघीय ढांचे के निर्माण में मदद करता है।

- राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाता है: यह स्थानीय मुद्दों और उपेक्षित समुदायों के पक्ष को सामने लाता है, जिन्हें राष्ट्रीय दल अनदेखा कर सकते हैं।

- सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना: क्षेत्रवाद स्थानीय परंपराओं, भाषाओं और रीति-रिवाजों को बढ़ावा देकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, भाषाई और नृजातीय विविधता को संरक्षित रखने और उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- संघर्ष समाधान और एकीकरण: यह लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर किसी क्षेत्र की शिकायतों और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इससे हिंसक संघर्ष की आशंका कम हो जाती है।

- नकारात्मक प्रभाव:

- राष्ट्रीय एकता को खतरा: अत्यधिक क्षेत्रवाद विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ावा दे सकता है। इसके परिणामस्वरूप राज्यों के बीच या क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। गंभीर मामलों में, यह अलगाववादी आंदोलनों के उदय का कारण भी बन सकता है।

- पूर्वाग्रह और भेदभाव: क्षेत्रवाद अक्सर पहचान आधारित राजनीति को बढ़ावा देता है।

- उदाहरण के लिए, 'भूमिपुत्र' (Son of the Soil) की भावना से प्रेरित होकर स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण की मांग उठाई जाती रही है। इसके अलावा ऐसे कई उदाहरण हैं जहां प्रवासी मजदूरों पर हमलों के कारण उनका सामूहिक पलायन हुआ है।

- राजनीतिक विखंडन: क्षेत्रीय दलों के उदय से अक्सर खंडित चुनावी नतीजे सामने आते हैं। इससे स्थिर सरकार का गठन चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- राष्ट्रीय हितों की तुलना में क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देना: संकीर्ण मुद्दों की वजह से क्षेत्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करने से संसाधन आवंटन में असंतुलन पैदा हो सकता है। साथ ही ऐसी नीतियां बन सकती हैं जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की बजाय क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता देती हों।

आगे की राह

- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना: शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से एक समावेशी राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देना चाहिए और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

- सांस्कृतिक एकीकरण: क्षेत्रीय बाधाओं को समाप्त करने और राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए सांस्कृतिक मेलजोल को निरंतर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

- उदाहरण के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच संवाद और आपसी समझ को बढ़ावा दिया जाता है।

- संघवाद को मजबूत करना: राज्यों और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने से क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के भीतर समायोजित करने में मदद मिल सकती है।

- समावेशी विकास: अविकसित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से वहां पर लक्षित कार्यक्रम और अवसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए।

- वास्तविक स्वायत्तता: केंद्र सरकार को राज्यों के मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह राष्ट्रीय हित के लिए अत्यंत आवश्यक न हो।