सुर्ख़ियों में क्यों?

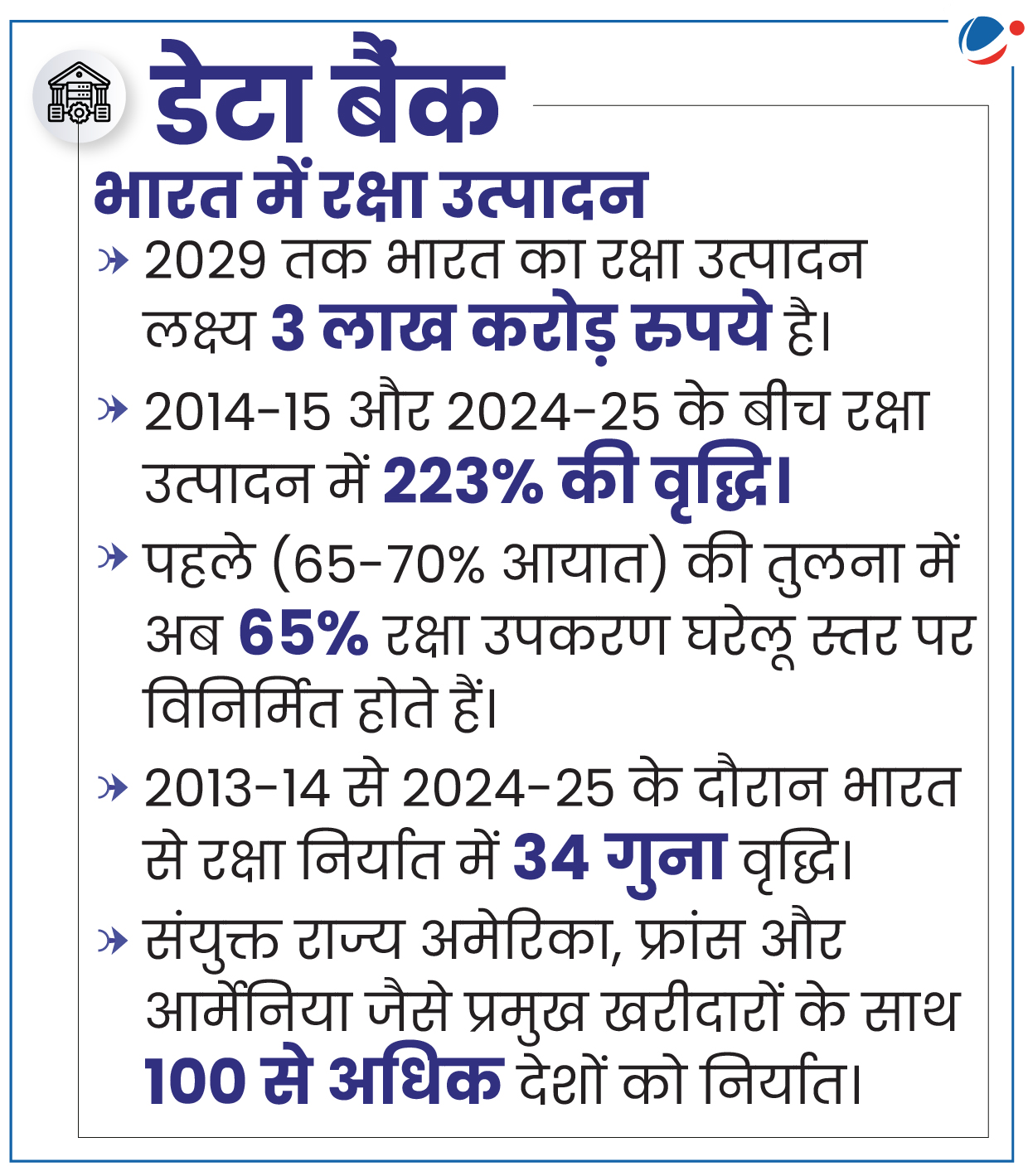

रक्षा उत्पादन विभाग (Department of Defence Production) के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्रक की हिस्सेदारी 23% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब निजी क्षेत्रक की भागीदारी में वृद्धि दर्ज की गई है।

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्रक की हिस्सेदारी में वृद्धि के कारण

- संस्थागत सुधार

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और सैन्य मामलों के विभाग का गठन किया गया है। इस कदम का उद्देश्य सशस्त्र बलों के भीतर तालमेल बढ़ाना और सैन्य बलों द्वारा स्वदेशी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

- नीतिगत और विनियामक सुधार

- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP-2020): इसके तहत घरेलू खरीद को प्राथमिकता दी गई है। इससे निजी क्षेत्रक की कंपनियों के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के अवसर खुले हैं और स्वदेशी विनिर्माण को मजबूती मिलती है।

- उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति: 2020 में, ऑटोमैटिक रूट के तहत 74% तक तथा और सरकारी रूट के माध्यम से 100% तक FDI की अनुमति दी गई है। इससे रक्षा क्षेत्रक से संबंधित विश्व की बड़ी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए C-295 विमान के लिए टाटा-एयरबस साझेदारी।

- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (Positive Indigenization Lists: PILs): इसके अंतर्गत सरकार ने 5,500 से अधिक आइटम्स के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे घरेलू स्रोतों से निर्धारित रक्षा सामग्री की खरीद करना अनिवार्य हो गया है और निजी उद्योगों के लिए सुनिश्चित मांग पैदा हुई है।

- मेक इन इंडिया पहल: यह अभियान स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देता है और निजी कंपनियों को रक्षा संबंधी उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे निजी क्षेत्रक की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए, श्रीजन/ SRIJAN पोर्टल।

औद्योगिक अवसंरचना और बजट संबंधी सहायता

- रक्षा औद्योगिक गलियारे: उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित विनिर्माण केंद्र स्थापित किए गए है। ये केंद्र निजी क्षेत्रक के निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन, अवसंरचना और निवेश-अनुकूल नीतियां प्रदान करते हैं।

- बजटीय प्राथमिकता: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा मंत्रालय ने अपने आधुनिकीकरण बजट का 75% (1.11 लाख करोड़ रुपये) विशेष रूप से भारतीय कंपनियों से रक्षा संबंधी खरीद के लिए निर्धारित किया है।

नवाचार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

- नवाचार इकोसिस्टम (iDEX और ADITI): स्टार्ट-अप्स और MSMEs को अनुदान और कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं ताकि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन्स और क्वांटम सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का विकास कर सकें। इससे उन्नत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: इसमें लाइसेंस की वैधता बढ़ाना, रक्षा संबंधी कई आइटम्स को लाइसेंस-मुक्त करना, और डिजिटल निर्यात स्वीकृति प्रणाली लागू करना निजी कंपनियों के लिए प्रवेश बाधाएं कम करना आदि शामिल हैं।

भारत के रक्षा संबंधी उत्पादन में चुनौतियां

- उत्पादन में विलंब: रक्षा उद्योग सरकार द्वारा तय निर्यात लक्ष्य से काफी पीछे है। उदाहरण के लिए- HAL को मलेशिया का LCA कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स को फिलीपींस में एक टेंडर भी नहीं मिला।

- उद्योग और विनिर्माण: कच्चे माल की सीमित उपलब्धता, उच्च-तकनीकी घटकों की जरूरत और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भरता, सीमित उत्पादन क्षमता एवं कम मांग के कारण बड़े स्तर पर उत्पादन संभव नहीं हो पा रहा है।

- आयात पर निर्भरता: भारत लंबे समय से हथियारों, संबंधित घटकों और मशीनों के पार्ट्स के लिए आयात पर निर्भर है। यह बात भारत को आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है। उदाहरण के लिए- रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण S-400 में देरी।

- तकनीकी: विदेशी मूल उपकरण विनिर्माता (Original Equipment Manufacturers: OEMs) अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करते हैं और प्रौद्योगिकी का सीमित हस्तांतरण करते हैं। इससे स्थानीय नवाचार और उन्नत विनिर्माण क्षमताओं में बाधा उत्पन्न होती है।

- भारत के पास AI, हाइपसोनिक्स, साइबर युद्ध और स्टील्थ प्रौद्योगिकी सहित उभरती रक्षा प्रौद्योगिकियों में सीमित तकनीकी क्षमता है।

- वित्त-पोषण में कमी: रक्षा बजट अभी भी 3% के बेंचमार्क से कम है, जिसमें से आधे से अधिक सैन्य कर्मियों पर खर्च होता है। इस वजह से आधुनिकीकरण और अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए काफी कम धन बचता है।

- विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता: "मेक इन इंडिया" के बावजूद, भारत अत्याधुनिक तकनीकों के लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे वैश्विक भागीदारों पर निर्भर है।

आगे की राह

- स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ाना और प्राथमिकता देना: वैश्विक मानकों के अनुरूप रक्षा अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ाकर कम-से-कम GDP का 2% करने की आवश्यकता है।

- एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी (AoT) यानी प्रौद्योगिकी अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना: विदेशी OEMs के साथ संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसमें प्रौद्योगिकी साझाकरण, सह-विकास और सह-विनिर्माण आदि शामिल होना चाहिए।

- कौशल विकास और मानव संसाधन पर ध्यान केंद्रित करना: रक्षा संबंधी उद्योग और अनुसंधान एवं विकास की जरूरतों के अनुरूप विशेषीकृत डिफेंस एजुकेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल कार्यक्रम संचालित करने की आवश्यकता है।

- निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना: DPSUs (सार्वजनिक क्षेत्रक के रक्षा उपक्रमों) और निजी कंपनियों को मजबूत प्रतिस्पर्धा के लिए विदेशी अनुबंधों में संयुक्त रूप से बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

- नवाचार को बढ़ावा देना: लघु उद्यमों को रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने के लिए निरंतर हैंड होल्डिंग, वित्त-पोषण और क्षमता-निर्माण सहायता प्रदान करनी चाहिए।

- विजय राघवन समिति: रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़े निर्णयों पर निगरानी रखने के लिए PMO-नेतृत्व वाली रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद को सशक्त बनाया जाना चाहिए। DRDO को मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्रक और शिक्षाविदों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष

आगामी दशक भारत को न केवल एक विनिर्माता के रूप में, बल्कि AI-संचालित प्रणालियों से लेकर अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा तक, वारफेयर संबंधी प्रौद्योगिकियों के भविष्य को आकार देने वाले एक नवप्रवर्तक के रूप में स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाकर, समान शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाकर, और स्टार्ट-अप्स और MSMEs के एक सक्षम इकोसिस्टम को विकसित करके, भारत वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखला में अपनी भूमिका को नए सिरे से निर्धारित कर सकता है।