सुर्ख़ियों में क्यों?

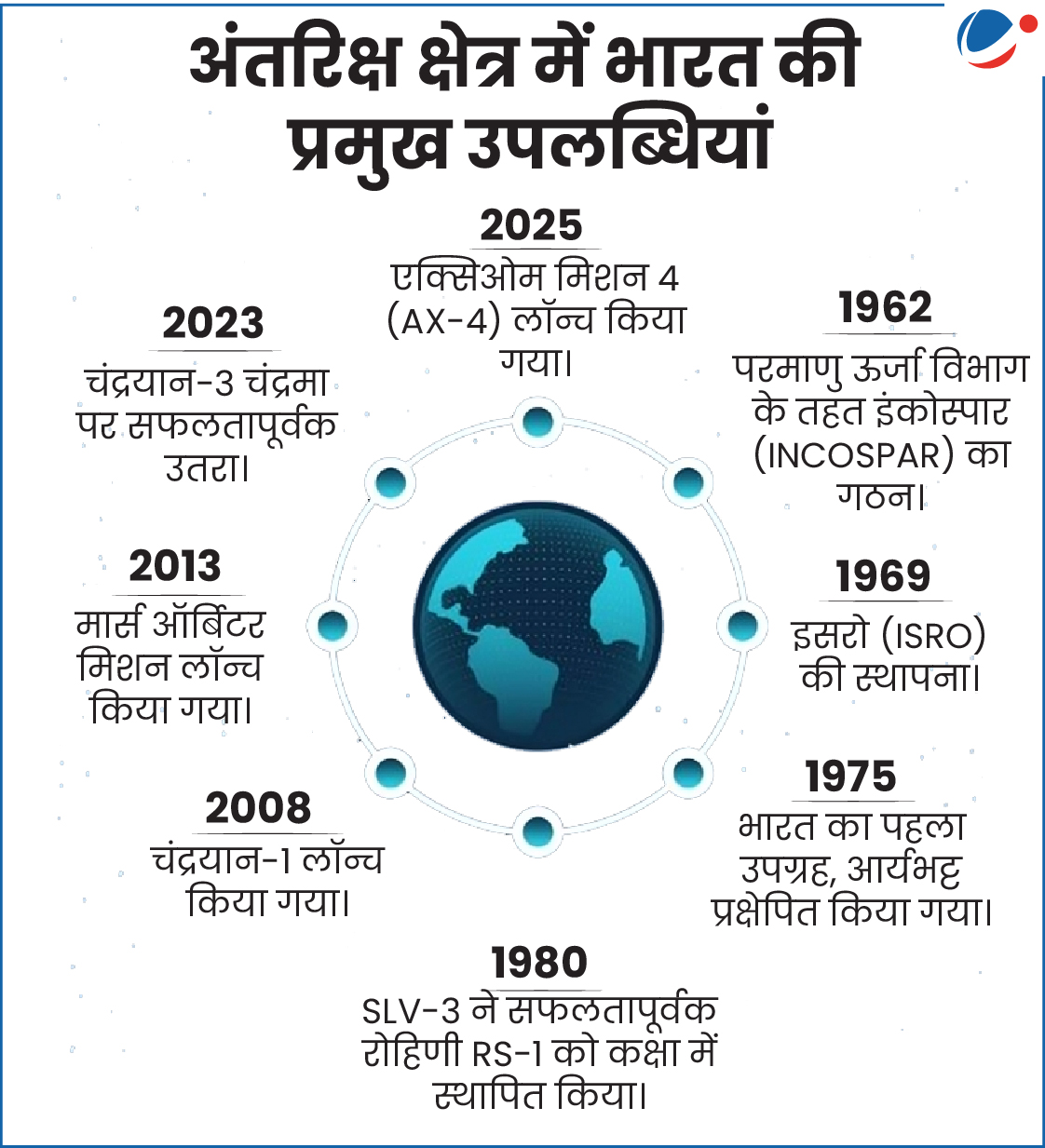

हाल ही में, लोक सभा में 'विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका (Critical Role of the Space Programme for Viksit Bharat by 2047)' पर एक विशेष चर्चा हुई।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि अंतरिक्ष में विशेष रूप से शुभ्रांशु शुक्ला द्वारा किए गए प्रयोग भारत को विश्वबंधु भारत (एक वैश्विक मित्र) के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

- शुभ्रांशु शुक्ला एक्सिओम-4 (Ax-4) मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station: ISS) पर गए थे।

- वह ISS पर जाने वाले भारत के पहले और 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं।

अंतरिक्ष कार्यक्रम/प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका

अंतरिक्ष कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी भारत की कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, साथ ही विकास और उन्नति के नए अवसर भी उत्पन्न करेंगे।

| क्षेत्रक | वर्तमान चुनौतियां | अंतरिक्ष-आधारित समाधान |

कृषि और खाद्य सुरक्षा | जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मानसून; कम कृषि उत्पादकता; खराब फसल पूर्वानुमान | INSAT-3D/3DR मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है; रिसोर्ससैट फसल निगरानी और उपज संबंधी अनुमान में सहायता करता है। |

अवसंरचना | एकीकृत योजना का अभाव; परियोजना कार्यान्वयन में देरी | पीएम गति शक्ति के तहत भारतमाला, सागरमाला, रेलवे आदि जैसी परियोजनाओं को एकीकृत करने के लिए इसरो इमेजरी और स्थानिक उपकरणों का उपयोग करता है। |

आपदा प्रबंधन | बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, वनाग्नि के प्रति उच्च सुभेद्यता | इसरो का आपदा प्रबंधन सहायता (Disaster Management Support: DMS) कार्यक्रम रियल टाइम निगरानी, अग्रिम चेतावनी और आपदा-पश्चात आकलन को सक्षम बनाता है। |

सुरक्षा और रक्षा | सीमा निगरानी में कमियाँ; संचार संबंधी सुभेद्यताएं; उभरते अंतरिक्ष आधारित खतरे | जीसैट-7 और रीसैट सुरक्षित संचार और निगरानी को मजबूत करते हैं; मिशन शक्ति (2019) ने उपग्रह-रोधी क्षमता का प्रदर्शन किया है। |

रणनीतिक स्वायत्तता | नेविगेशन के लिए अमेरिकी GPS पर निर्भरता | नाविक/NavIC (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन) स्वदेशी नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है। |

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण | वनों की कटाई, ग्लेशियरों का पिघलना या उनका आकार कम होना, भूमि क्षरण, महासागरों का गर्म होना | निसार (नासा-इसरो मिशन) भूमि और हिमावरण में बदलावों, पारिस्थितिक तंत्र और महासागरों का अध्ययन करेगा। |

स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति | दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच | इसरो की टेलीमेडिसिन परियोजना। |

शिक्षा | ग्रामीण-शहरी शिक्षा में अंतर; सीमित डिजिटल शिक्षण अवसंरचना | एडुसैट (EDUSAT) दूरस्थ शिक्षा और शैक्षिक प्रसारण को संभव करता है। |

पारदर्शिता और जवाबदेही | कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और खराब निगरानी | मनरेगा परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। |

जल प्रबंधन | भूजल स्तर में गिरावट; खराब जलग्रहण योजना | भुवन-सृष्टि (Bhuvan–SRISHTI) जियोपोर्टल एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) परियोजनाओं की निगरानी को सक्षम बनाता है। |

अंतरिक्ष क्षेत्रक में प्रगति भारत को विश्वबंधु कैसे बनाती है?

- वैश्विक सहयोग: निसार (NISAR) को "विश्व के साथ भारत का वैज्ञानिक जुड़ाव" कहा जाता है, जो डॉकिंग और इंटरऑपरेबिलिटी के वैश्विक मानकों का पालन करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक बनता है।

- क्षेत्रीय नेतृत्व और सहायता: 2017 में, भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र (पाकिस्तान को छोड़कर) के लिए दक्षिण एशिया उपग्रह (GSAT-9) लॉन्च किया।

- NavIC के कवरेज क्षेत्र में आने वाले पड़ोसी देश NavIC की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

- सार्वभौमिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता और डेटा साझा करना: उदाहरण के लिए, चंद्रयान-3 के डेटासेट वैज्ञानिक समुदाय के लिए प्रदान (PRADAN-नीति आधारित डेटा पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण, प्रसार और अधिसूचना प्रणाली) पोर्टल प्रणाली पर उपलब्ध हैं।

- क्षमता निर्माण संबंधी पहलें: उन्नति (इसरो द्वारा यूनीस्पेस नैनोसैटेलाइट असेंबली और प्रशिक्षण: UNNATI) जैसे कार्यक्रम नैनोसेटेलाइट के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

- लागत-प्रभावशीलता और विश्वसनीयता: उदाहरण के लिए, मंगलयान (MOM) दुनिया का सबसे किफायती इंटरप्लेनेटरी मिशन था, जिसने अंतरिक्ष में अत्यधिक दुरी तक कम लागत में पहुंच का मार्ग प्रशस्त किया।

- भारत के प्रक्षेपण वाहनों से 34 देशों के 400 से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं।

- उत्तदायी अंतरिक्ष अभिकर्ता: भारत की मलबा-मुक्त अंतरिक्ष मिशन (Debris-Free Space Missions: DFSM) पहल का लक्ष्य 2030 तक सभी भारतीय अंतरिक्ष मिशनों को मलबा-मुक्त बनाना है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और संधारणीय बाहरी अंतरिक्ष सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- मानवीय सहायता: इसरो (ISRO) अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह-आधारित खोज और बचाव (SAR) प्रणाली कोस्पस-सारसैट (COSPAS–SARSAT) का सदस्य है।

अंतरिक्ष क्षेत्रक में तीव्र विकास के लिए हालिया नीतिगत पहलें

- भारत अंतरिक्ष नीति 2023: इस नीति में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्रक की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है।

- FDI और स्टार्टअप इकोसिस्टम: संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति के तहत, स्वचालित मार्ग से अंतरिक्ष प्रणालियों के लिए घटकों (Components) के विनिर्माण में 100% तक FDI की अनुमति दी गई है।

- इस प्रगतिशील माहौल ने हाल के वर्षों में 300 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे नवाचार में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है।

- नया संस्थागत फ्रेमवर्क: न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में काम करता है। यह इसरो के उत्पादों और सेवाओं का प्रचार व व्यावसायीकरण करता है, तथा उद्योगों को उच्च-तकनीक आधारित अंतरिक्ष गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाता है।

- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (Indian National Space Promotion & Authorisation Centre: IN-SPACe) निजी क्षेत्रक की भागीदारी के लिए लॉन्च से लेकर ऑर्बिटल स्लॉट फायलिंग और डेटा प्रसार तक की सभी अंतरिक्ष गतिविधियों में सिंगल-विंडो सुविधा के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्ष

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास, वैश्विक सहयोग और संधारणीय विकास को बढ़वा देता है। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की स्थापना और 2040 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन जैसे स्पष्ट लक्ष्यों के साथ, भारत खुद को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहा है। नवाचार, समावेशिता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ, भारत की अंतरिक्ष यात्रा विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को साकार करती है।