सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'संधारणीय बागवानी विकास" के लिए एक योजना को मंजूरी दी। इसके लिए कुल 1129.3 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस योजना का उद्देश्य बागवानी क्षेत्रक से किसानों की आय बढ़ाना है। इस योजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण-कटिबंधीय और समशीतोष्ण बागवानी फसलें;

- जड़, कंद, बल्बोस और शुष्क फसलें;

- सब्जी, फूलों की खेती और मशरूम की फसलें;

- रोपण, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे।

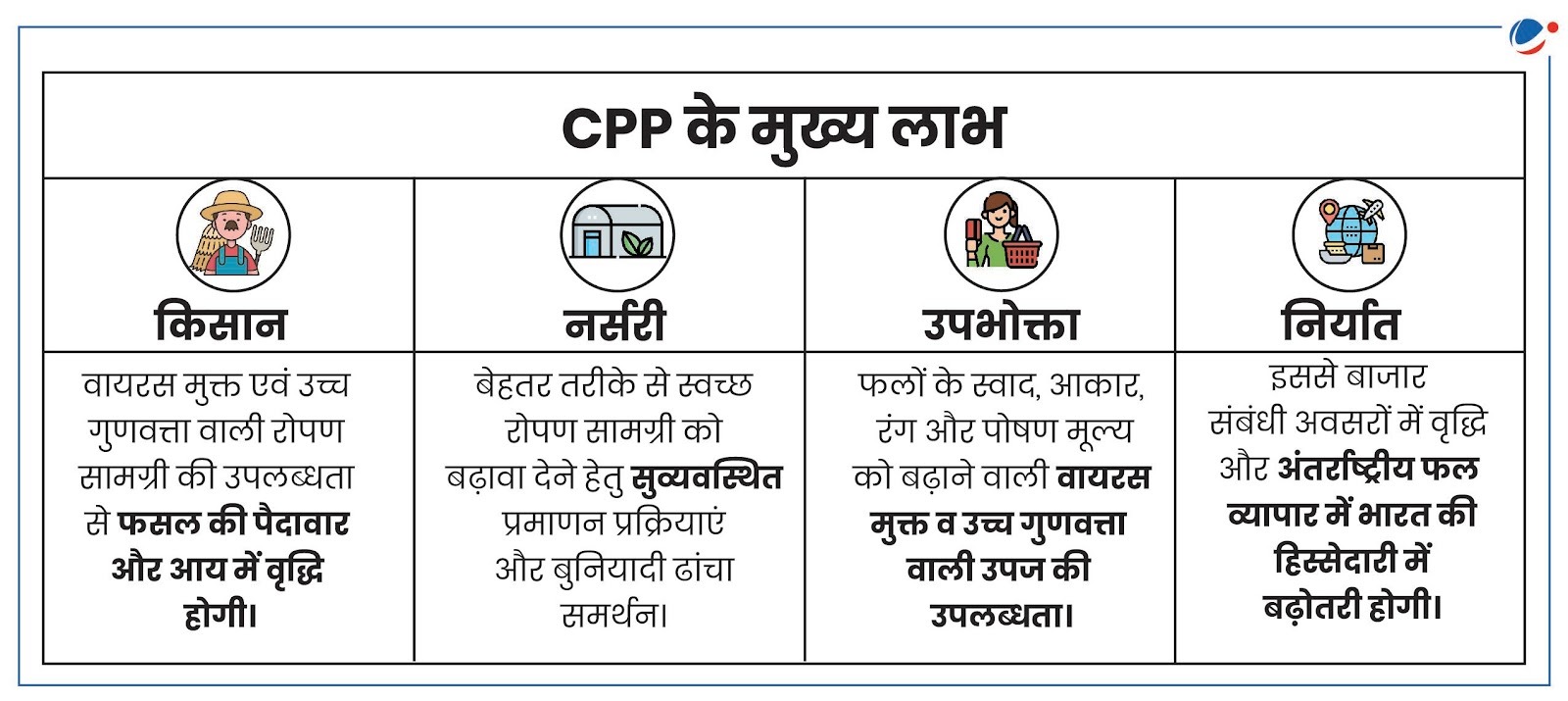

- हाल ही में सरकार ने बागवानी क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत 'स्वच्छ पौध कार्यक्रम (CPP)' को भी मंजूरी दी। इसके लिए 1,766 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

स्वच्छ पौध कार्यक्रम (Clean Plant Programme: CPP) के बारे में

|

बागवानी क्षेत्रक के बारे में

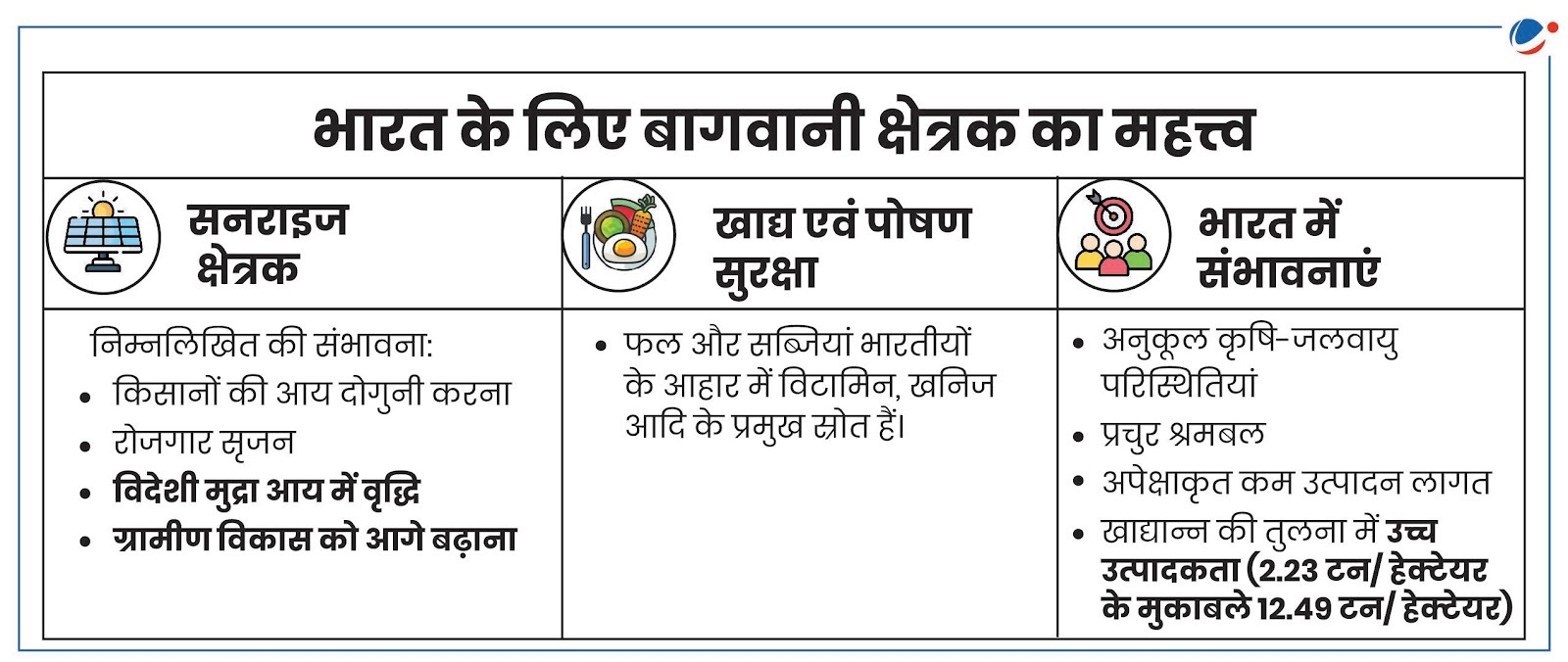

- बागवानी क्षेत्रक एक विशाल और विविध क्षेत्रक है, जिसमें फलों, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण और मार्केटिंग का काम होता है।

- बागवानी के प्रमुख प्रकार:

- पोमोलॉजी/ Pomology {फलों की खेती, और इसमें विटीकल्चर/ Viticulture (अंगूर की खेती) भी शामिल है};

- ओलेरीकल्चर/ Olericulture (सब्जियों की खेती);

- फ्लोरीकल्चर/ Floriculture (फूलों और सजावटी पौधों की खेती);

- अरबोरिकल्चर/ Arboriculture (पेड़ों और झाड़ियों को उगाना)।

भारत के बागवानी क्षेत्रक की स्थिति

- उत्पादन: भारत में बागवानी एक प्रमुख कृषि गतिविधि है। देश में कुल कृषि क्षेत्र के 13.1% भाग पर बागवानी की जाती है और 2022-23 में इसका उत्पादन 355.48 मिलियन टन रहा।

- भारत के कुल बागवानी उत्पादन में फलों और सब्जियों का योगदान लगभग 90% है।

- कृषि GVA में बागवानी क्षेत्रक का योगदान 33% है।

- विश्व में स्थिति: फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है।

- कृषि एवं खाद्य संगठन (FAO) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सब्जियों में प्याज, अदरक और भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक है जबकि आलू, फूलगोभी, बैंगन, कैबेज (पत्तागोभी) के उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है।

- फलों के मामले में, भारत केले, आम और पपीते के उत्पादन में पहले स्थान पर है।

- निर्यात: भारत सब्जियों के निर्यात के मामले में विश्व में 14वें और फलों के निर्यात मामले में विश्व में 23वें स्थान पर है।

बागवानी क्षेत्रक के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (2014): यह बागवानी क्षेत्रक के समग्र विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी 2 उप-योजनाएं हैं:

- राष्ट्रीय बागवानी मिशन (2005-06): इसका उद्देश्य बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत क्लस्टर एप्रोच के माध्यम से फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करके बागवानी क्षेत्रक का समग्र विकास करना है।

- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन।

- केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर्स के लिए 18,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की है।

- जियोइन्फोर्मेटिक्स का उपयोग करते हुए बागवानी आकलन और प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम (CHAMAN) अर्थात् चमन कार्यक्रम: इसका उद्देश्य बागवानी फसलों के तहत शामिल क्षेत्र और उत्पादन के आकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति विकसित करना और उनका उपयोग करना है।

- पूंजी निवेश सब्सिडी योजना: इसका उद्देश्य कोल्ड स्टोरेज/ बागवानी उत्पादों के भंडारण सुविधाओं का निर्माण/ विस्तार/ आधुनिकीकरण करना है।

- व्यावसायिक खेती: 2022-23 के दौरान 44 विभिन्न फसलों की 347 नई किस्में या बेहतर किस्में (हाइब्रिड) तैयार की गईं। इनमें से बागवानी फसलों की 99 किस्मों को व्यावसायिक खेती के लिए अधिसूचित किया गया।

बागवानी क्षेत्रक से जुड़ी मुख्य चुनौतियां

- निर्यात में कम हिस्सेदारी: वैश्विक बागवानी बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 1% है।

- भारत से निर्यात होने वाले बागवानी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने के लिए सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों नामक गैर-प्रशुल्क व्यापार बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये उपाय खाद्य सुरक्षा, पौधों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होते हैं। कई देशों में ये नियम इतने सख्त होते हैं कि भारतीय उत्पाद इनका पालन नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारा निर्यात प्रभावित होता है।

- उदाहरण के लिए- कृषि उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों के मौजूद होने कारण यूरोपीय संघ जैसे बड़े बाजारों में भारतीय निर्यात पर रोक लगा दिया गया है।

- भारत से निर्यात होने वाले बागवानी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने के लिए सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों नामक गैर-प्रशुल्क व्यापार बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये उपाय खाद्य सुरक्षा, पौधों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होते हैं। कई देशों में ये नियम इतने सख्त होते हैं कि भारतीय उत्पाद इनका पालन नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारा निर्यात प्रभावित होता है।

- कमजोर अवसंरचना: अधिकांश बागवानी फसलें शीघ्र खराब हो जाती हैं। अपर्याप्त लॉजिस्टिक्स सुविधाओं, विशेषकर कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग की कमी के कारण, इन फसलों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं आती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादों की बर्बादी होती है।

- सभी राज्यों में समान संख्या में कोल्ड स्टोरेज मौजूद नहीं हैं। लगभग 59% भंडारण क्षमता (यानी, 21 मिलियन मीट्रिक टन) 4 राज्यों- उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और पंजाब में मौजूद है।

- खेती योग्य भू-जोत का लघु आकार: यह समस्या खेती, फसल चक्र और संधारणीय मृदा प्रबंधन के लिए उपलब्ध भूमि की मात्रा को सीमित कर देती है। इन वजहों से मृदा की उर्वरता और पैदावार कम हो जाती है।

- अन्य चुनौतियां:

- कृषि बीमा एवं कृषि मशीनीकरण का लाभ सभी को नहीं मिलता है;

- लघु और सीमांत किसानों के पास आमतौर पर कम जमीन होती है और वे कम आय वाले होते हैं। इन कारणों से, बैंकिंग संस्थान उन्हें ऋण देने में संकोच करते हैं;

- जलवायु परिवर्तन की वजह से चरम मौसम की घटनाओं का बढ़ना और मौसम के पैटर्न में परिवर्तन आना; आदि।

आगे की राह

- अंतर्राष्ट्रीय मानकों और वैश्विक स्तर की अच्छी कृषि पद्धतियों (GAP) के अनुसार सभी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान, प्रसंस्करणकर्ता और निर्यातक के स्तर पर क्षमता निर्माण पहलें शुरू की जानी चाहिए।

- कोल्ड स्टोरेज क्षमता का विस्तार करके आपूर्ति श्रृंखला संबंधी दक्षता में सुधार करना चाहिए। साथ ही, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बेहतर सड़क, रेलवे और परिवहन अवसंरचना सुनिश्चित करने हेतु निवेश बढ़ाना चाहिए।

- बाजार की मांग और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, जूस और जैम जैसे मूल्यवर्धित बागवानी उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए।

- व्यवसाय और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए बागवानी क्षेत्रक में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना चाहिए।

- उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए परिशुद्ध कृषि, हाइड्रोपोनिक्स और ऊतक संवर्धन जैसी कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना चाहिए।

- क्लाइमेट-स्मार्ट कृषि विधियों को विकसित करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए जो बदलते मौसम पैटर्न के अनुरूप हों।

- अन्य उपायों में शामिल हैं;

- एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन,

- जल-बचत करने वाली प्रौद्योगिकियों एवं विधियों को बढ़ावा देना,

- कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना,

- बैंकिंग संस्थाओं से

- ऋण प्राप्ति का विस्तार करना, आदि।