सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ऑल इंडिया क्रिएटिव इकोनॉमी पहल (AIICE) की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य "भारत के क्रिएटिव इंडस्ट्रीज की विशाल क्षमता का उपयोग करना" है।

क्रिएटिव इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में

- यह क्रिएटिव एसेट्स पर आधारित एक नई अवधारणा है, जिसमें आर्थिक संवृद्धि और विकास को बढ़ाने की क्षमता है।

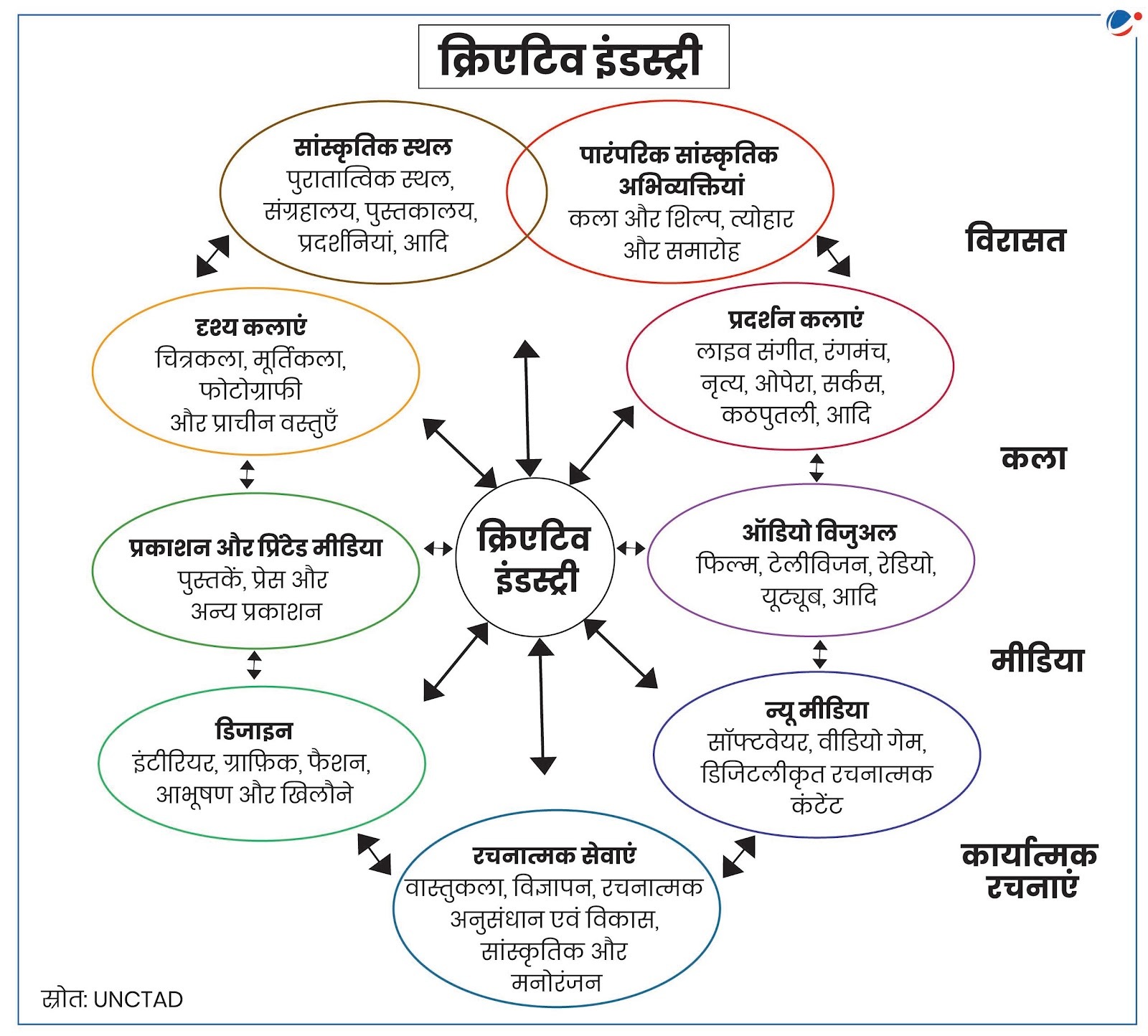

- वास्तव में ये ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियां हैं, जिन पर 'क्रिएटिव इंडस्ट्रीज' आधारित हैं।

- क्रिएटिव इंडस्ट्रीज वस्तुओं और सेवाओं के सृजन, उत्पादन और वितरण के चक्र के समान होते हैं। ये प्राथमिक इनपुट यानी संसाधन के रूप में क्रिएटिविटी और बौद्धिक पूंजी का उपयोग करते हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

क्रिएटिव इकोनॉमी की विशेषताएं

- ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियां: ये ऐसे ज्ञान पर आधारित हैं जो या तो औपचारिक रूप से शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित किए जाते हैं या विरासत में प्राप्त होते हैं।

- विरासत में प्राप्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौशल और ज्ञान का अनौपचारिक रूप से हस्तांतरण होता है।

- मौलिक विचार और कल्पना: इसमें बौद्धिक संपदा का सृजन और उपयोग शामिल है।

- बिना-दोहराव वाली तथा तकनीकी परिवर्तन और मशीनीकरण के अनुकूल होना: ये विशेषताएं भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां 2040 तक ऑटोमेशन के कारण 69% नौकरियों के खतरे में पड़ने की आशंका है।

- आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य श्रृंखला: इसके तहत किसी व्यक्ति के मूल विचार को उत्पादन और वितरण के माध्यम से सांस्कृतिक उत्पाद के रूप में विकसित किया जाता है।

क्रिएटिव इकोनॉमी का महत्त्व

- आर्थिक पहलू:

- लिंकेज और स्पिल-ओवर प्रभाव उत्पन्न होना: इससे हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन उद्योग जैसे अन्य क्षेत्रकों से वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि हो सकती है।

- संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, क्रिएटिव इकोनॉमी से संबंधित उद्योग 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करते हैं। साथ ही, ये विश्व भर में रोजगार के लगभग 50 मिलियन अवसर प्रदान करते हैं।

- सामाजिक पहलू: क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में कार्यरत 23% लोग 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के हैं। यह किसी भी अन्य क्षेत्रक की तुलना में अधिक है। विश्व भर में क्रिएटिव व्यवसायों में 45% हिस्सेदारी महिलाओं की है।

- कौशल विकास और शिक्षा: भारत में एडुटेनमेंट के उदय ने लर्निंग के पारंपरिक तरीकों को बदल दिया है। एडुटेनमेंट के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके मनोरंजन के जरिए शिक्षा प्रदान की जाती है।

- कूटनीति और सॉफ्ट पावर: सांस्कृतिक आदान-प्रदान आपसी समझ को बढ़ावा देता है और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करता है।

- उदाहरण के लिए, भारतीय खान-पान भारत की सॉफ्ट पावर के अभिन्न अंग बन गए हैं।

- संधारणीय विकास: क्रिएटिव इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से पर्यावरण-अनुकूल होती है, क्योंकि क्रिएटिव गतिविधियों के लिए प्राथमिक इनपुट प्राकृतिक संसाधनों (जैसे- खनन, कृषि आदि) पर निर्भर होने की बजाय क्रिएटिविटी आधारित होते हैं।

क्रिएटिव इकोनॉमी के विकास में बाधाएं

- डिजिटलीकरण की चुनौतियां: डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएटिव उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे- ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, डिजिटल आर्ट गैलरी आदि तक पहुँच। ऐसे में डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं, साक्षरता की कमी जैसी चुनौतियां क्रिएटिव इकोनॉमी के विकास में बाधक हैं।

- ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं का लगभग 41% है, जबकि देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण आबादी का अनुपात अधिक है।

- ग्रामीण-शहरी विभाजन: भारत में सभी क्रिएटिव वर्कर्स का 67.07% हिस्सा शहरी क्षेत्रों में है।

- भारत की बौद्धिक संपदा व्यवस्था: उदाहरण के लिए- भारत में पेटेंट आवेदन के निपटान में औसतन 58 महीने लगते हैं, जबकि चीन में लगभग 20 महीने और संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 महीने ही लगते हैं।

- क्रिएटिव सेक्टर की अंतर्निहित समस्याएं: जैसे- क्रिएटिव उद्योगों का विखंडित (अलग-अलग) होना, बाजार तक उचित पहुंच और वितरण नहीं होना, तथा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी आदि।

- अपेक्षित मान्यता नहीं मिलना और जागरूकता की कमी: भारत में स्थानीय संस्कृति और कला के संबंध को अपेक्षित पहचान नहीं मिलना और जागरूकता की कमी अन्य समस्याएं हैं।

- पारंपरिक करियर को प्राथमिकता देना: भारत में इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे पारंपरिक करियर फ़ील्ड्स को चुनने के लिए सामाजिक दबाव देखने को मिलता है।

- भारतीय समाज में क्रिएटिविटी से जुड़े व्यवसायों को जोखिम भरा और अस्थिर माना जाता है।

आगे की राह

- वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति की पहचान बढ़ाना: कार्यक्रमों, ट्रेड फेयर और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों के आयोजन के माध्यम से भारतीय संस्कृति और क्रिएटिव गुड्स तथा सेवाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। जैसे- संस्कृति मंत्रालय की ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम।

- वित्त तक पहुंच को बढ़ाना: क्रिएटिव सेक्टर से जुड़े उद्यमियों और MSMEs के वित्तपोषण के लिए ऋण गारंटी योजनाओं और क्राउड फंडिंग विकल्पों पर विचार करने की जरूरत है।

- यूरोपीय आयोग के "क्राउडफंडिंग4कल्चर" (Crowdfunding4Culture) पोर्टल जैसे वैश्विक सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों को अपनाने की जरूरत है।

- बौद्धिक संपदा अधिकार फ्रेमवर्क में सुधार: कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा संरक्षण से जुड़ी समस्याओं का समाधान तथा क्रिएटर और इन्नोवेटर के हितों की रक्षा करने की जरूरत है।

- क्रिएटिव जिलों/ हब की स्थापना: थाईलैंड के क्रिएटिव डिस्ट्रिक्ट मॉडल की तर्ज पर ऐसे मॉडल या हब स्थापित किए जा सकते हैं।

- एकीकृत नीति निर्माण संस्था: यूनाइटेड किंगडम (क्रिएटिव इंडस्ट्रीज काउंसिल) की तर्ज पर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए एक विशेष संस्था का गठन किया जा सकता है।

- मानव पूंजी विकास: युवा वर्कर्स में डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइन जैसे डिजिटल कौशल विकसित करने की आवश्यकता है।

- करियर विकल्प के रूप में क्रिएटिव उद्यमिता सहित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजना शुरू की जानी चाहिए। इसके तहत संपूर्ण उद्यमिता शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस और नीतिगत फ्रेमवर्क: नीतियों में डिजिटल डिवाइड दूर करने पर विचार किया जाना चाहिए तथा डिजिटल, ज्ञान, भौतिक तथा डिजिटल अवसंरचना में कमी को दूर करने का लक्ष्य रखना चाहिए।