सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स ने मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट पिछले पांच वर्षों में मेडिकल छात्रों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की घटनाओं के चिंताजनक स्तर को देखते हुए तैयार की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- रिपोर्ट में भारतीय मेडिकल छात्रों में अवसाद के उच्च स्तर का उल्लेख किया गया है।

- आयोग के ऑनलाइन सर्वेक्षण से पता चला है कि स्नातक स्तर के 27.8 प्रतिशत छात्र मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। साथ ही, स्नातकोत्तर स्तर के लगभग 31.3 प्रतिशत छात्रों के मन में आत्महत्या करने का विचार आया था।

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) के एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में 23 प्रतिशत स्कूली बच्चे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विकारों का सामना कर रहे हैं।

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-2016) ने, देश में 13-17 आयु वर्ग के कुल किशोरों में से 7 प्रतिशत किशोरों को किसी न किसी मानसिक विकार से पीड़ित बताया है। चिंता की बात यह है कि यह दर लड़कों और लड़कियों दोनों में लगभग समान है।

- चेन्नई में सिज़ोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन (SCARF) द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में 30% से अधिक छात्र चिंता और अवसाद से ग्रस्त हैं।

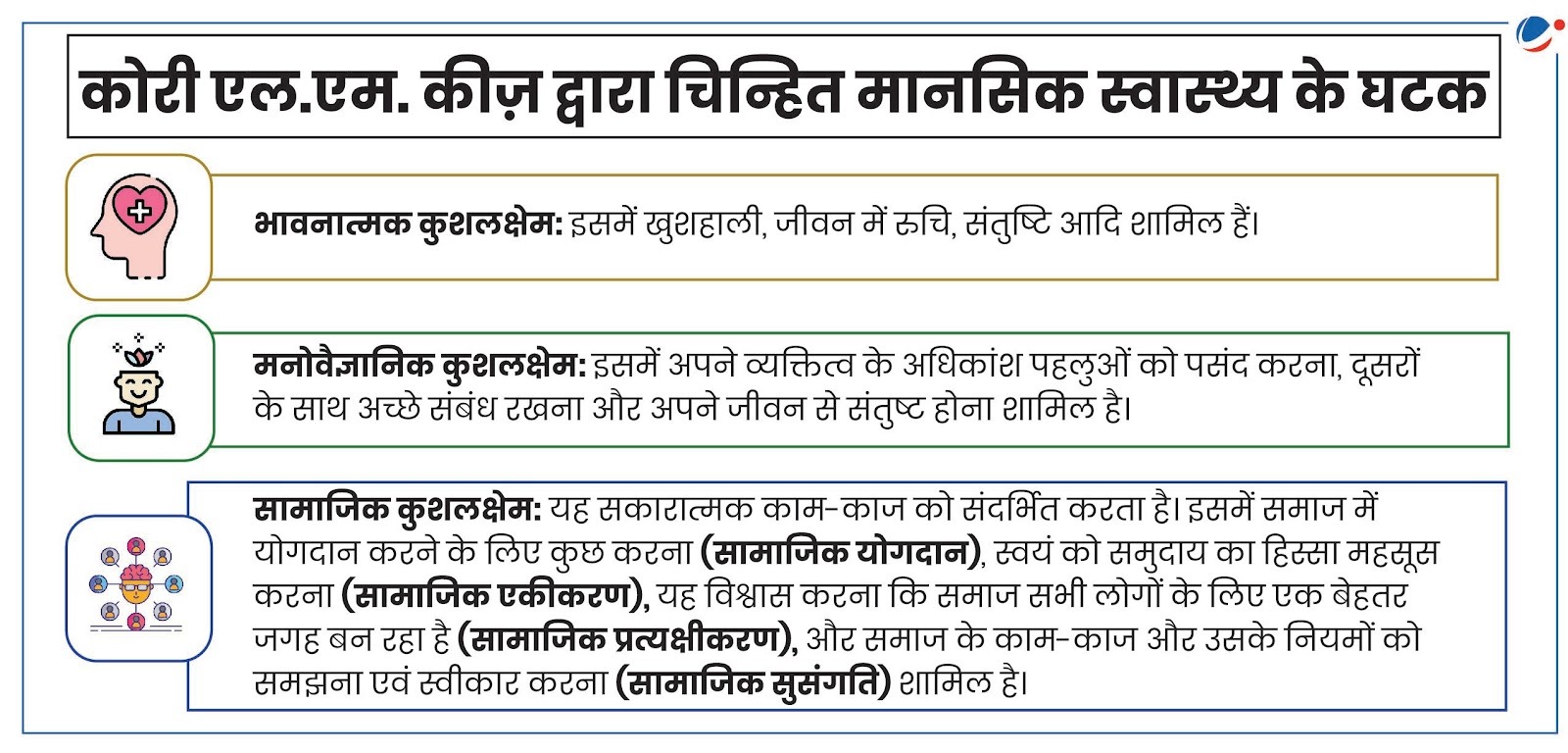

मानसिक स्वास्थ्य क्या है?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, "यह उत्तम स्वास्थ्य की वह अवस्था है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं की पहचान कर सकता है, जीवन के सामान्य तनावों से निपट सकता है, उत्पादक और फलदायी तरीके से काम कर सकता है, तथा अपने समुदाय की प्रगति में योगदान देने में सक्षम होता है।"

- मानसिक स्वास्थ्य को एक संसाधन के रूप में सबसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। यह व्यक्तियों को उनके कौशल एवं क्षमताओं को पहचानने और समझने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो वे अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने की दिशा में अधिक अग्रसर होते हैं।।

छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए जिम्मेदार कारक:

- तात्कालिक उत्तेजक/ प्रेरक कारक:

- छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संकट के तात्कालिक उत्तेजक/ प्रेरक कारकों में वित्तीय हानि, आकस्मिक दुःख, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट और जीवन में होने वाली प्रतिकूल घटनाएं जैसे- परीक्षा में असफलता या सार्वजनिक उत्पीड़न आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए- IITs में छात्रों द्वारा गई आत्महत्याएं।

- सोशल मीडिया का प्रभाव: 2018 के एक ब्रिटिश अध्ययन ने बताया है कि युवा सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग कर रहे है। इसके कारण उन्हें नींद कम आती है, या नींद बाधित होती है या फिर बहुत देर तक नींद नहीं आती है। इससे युवाओं को अवसाद, स्मृति हानि और खराब शैक्षणिक प्रदर्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

- सामाजिक अलगाव और अकेलापन: किशोरावस्था के दौरान परिवार की अव्यवहारिक गतिशीलता (परिवार के समर्थन, समझ व प्रभावी संचार की कमी); हार्मोनल परिवर्तन और लैंगिक पहचान से संबंधित समस्याओं आदि के कारण अक्सर युवा सामाजिक अलगाव और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं।

- अत्यधिक शैक्षणिक दबाव, वित्तीय तंगी और माता-पिता की अधिक अपेक्षाएं भी कोटा जैसी जगहों पर छात्रों की आत्महत्याओं के पीछे एक बड़ा कारण रही हैं।

- पूर्ववर्ती जैविक कारक:

- आनुवंशिक प्रभाव जैसे कि जीन एक्सप्रेशन में बदलाव तथा आत्महत्या से संबंधित फैमली हिस्ट्री भी मस्तिष्क के कार्य और व्यवहार को प्रभावित करके आत्महत्या के जोखिम को बढ़ा सकते है।

- कुछ व्यक्तित्व संबंधी लक्षण जैसे आवेगशीलता, दिव्यांगता और गंभीर शारीरिक बीमारियां भी अलगाव, तनाव और अवसाद की भावनाओं बढ़ाकर आत्महत्या के जोखिम को बढ़ा सकती हैं।

- सामाजिक रूप से हेय मानना: मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रायः समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है, जिस कारण, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान प्रारंभिक चरण में नहीं हो पाती है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित समस्याएं:

- अस्पष्ट दृष्टिकोण: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकृत दृष्टिकोण नहीं होने के कारण, भारत में मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य से अलग माना जाता है।

- अवसंरचना और संसाधनों में भौगोलिक असमानताएं: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव है।

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक हैं।

- जागरूकता के अभाव और हेय मान्यता के कारण मदद मांगने वाले व्यक्तियों के प्रति भेदभाव, सामाजिक अलगाव और पूर्वाग्रह देखने को मिलता है।

आगे की राह

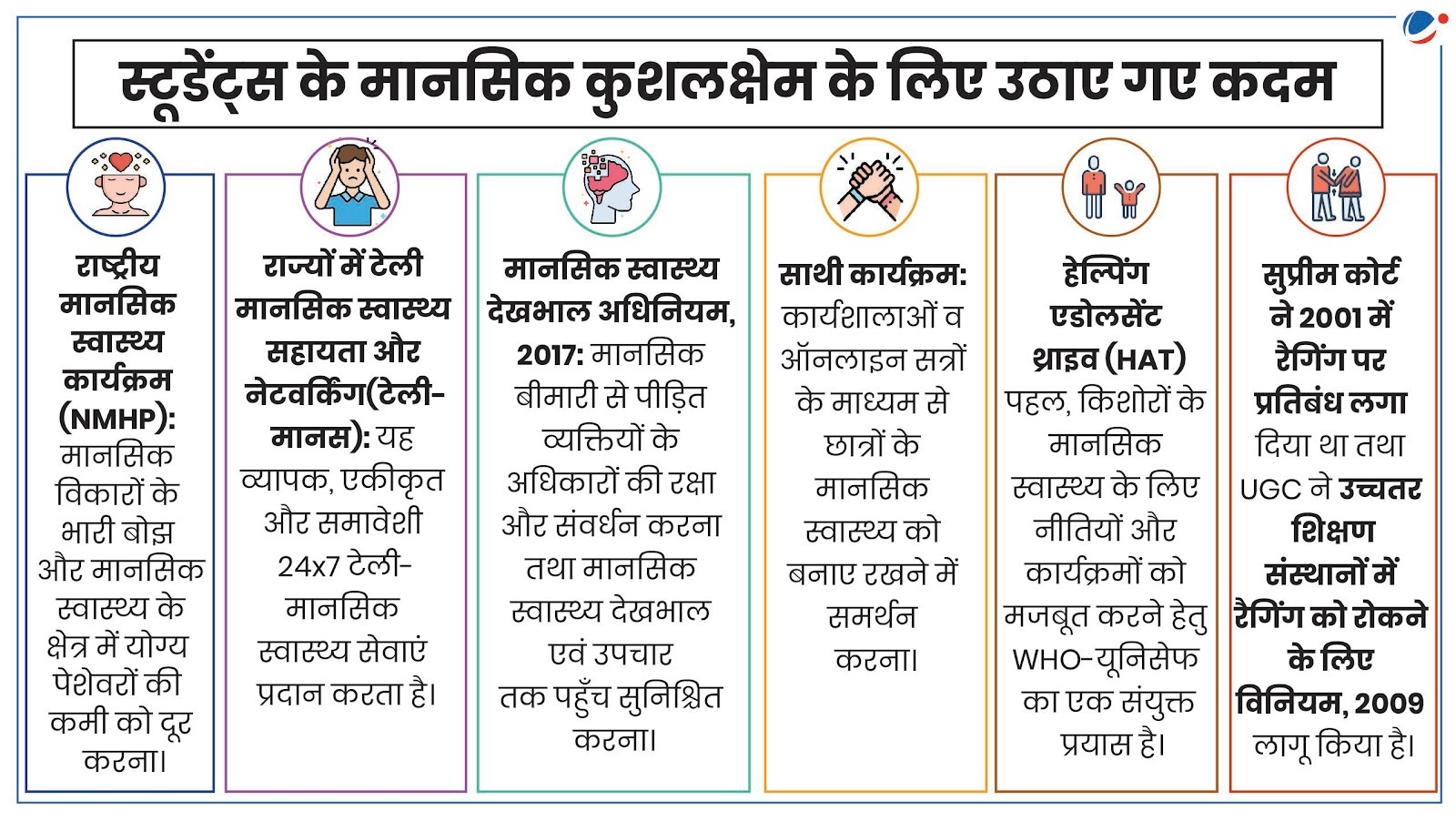

- नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना: स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा संबंधी फैकल्टी के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने चाहिए। इससे उन्हें मानसिक स्वास्थ्य जोखिम के प्रति संवेदनशील छात्रों की पहचान करने और उनकी सहायता करने में मदद मिलेगी।

- परामर्श सेवाएं: सभी स्कूलों और कॉलेजों में 24/7 सहायता प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इस प्रणाली को सभी कॉलेजों में टोल-फ्री नंबर (14416) का उपयोग करते हुए टेलीमानस (TeleMANAS) पहल के माध्यम से जल्द लागू किया जाना चाहिए।

- प्रारंभिक पहचान और उपचार: जोखिम वाले व्यक्तियों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान करने के लिए अग्रिम पंक्ति के मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए।

- बच्चों और किशोरों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी मानसिक स्वास्थ्य विकारों में से लगभग आधे विकार चौदह वर्ष की आयु तक शुरू हो जाते हैं।

- नीतिगत सुधार और संसाधनों का आवंटन: इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य देखभाल एजेंडे में प्राथमिकता दी जानी चाहिए; पर्याप्त संसाधन आवंटित करने चाहिए; तथा मानसिक स्वास्थ्य के जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

- डिजिटल डिटॉक्स कार्यक्रम: छात्रों को डिजिटल गतिविधियों के साथ-साथ शारीरिक व्यायाम, हैबिट और ऑफलाइन सामाजिक अंतर्क्रिया के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है।

- आत्म-जागरूकता का अभ्यास करना: छात्र आत्म-जागरूकता अभ्यास, ध्यान और नियमित व्यायाम करके अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। साथ ही, चिंता को कम करने तथा भावनात्मक अनुकूलनशीलता बनाए रखने के लिए अच्छी नींद लेने और खानपान की आदतों में सुधार कर सकते हैं।