सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "फोस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो-मैन्युफैक्चरिंग" के लिए BioE3 {अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- BioE3 नीति "हाई परफॉर्मेंस बायो-मैन्युफैक्चरिंग" संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देगी, जिसका लक्ष्य 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था या बायो-इकॉनमी हासिल करना है।

- बायो-इकोनॉमी या जैव अर्थव्यवस्था 2014 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगी।

- हाई परफॉर्मेंस बायो-मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ऐसे उन्नत तरीकों और प्रक्रियाओं से है, जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर बायो-प्रोडक्ट जैसे कि दवाइयाँ, बायोफ्यूल, और जैविक सामग्री के उत्पादन के लिए किया जाता है।

- बायो-इकोनॉमी या जैव अर्थव्यवस्था 2014 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगी।

- यह नीति भारत को 'हरित समृद्धि या ग्रीन ग्रोथ' की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे 'सर्कुलर बायोइकोनॉमी' को बढ़ावा मिलेगा।

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, जैव अर्थव्यवस्था (बायोइकोनॉमी) में "जैविक संसाधनों का उत्पादन, उपयोग और संरक्षण सहित संबंधित ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल होते हैं, जो सभी आर्थिक क्षेत्रकों को जानकारी, उत्पाद, प्रक्रियाएँ और सेवाएँ प्रदान करते हैं।" सरल शब्दों में, जैव-अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय उपयोग करके आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करती है।

- उदाहरण: संधारणीय कृषि, संधारणीय मत्स्य पालन, वानिकी और जलीय कृषि, खाद्य और चारा विनिर्माण, जैव-आधारित उत्पाद (जैसे, बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल कपड़े)।

BioE3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) के बारे में

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य बायो-मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु फ्रेमवर्क तैयार करना।

- कार्यान्वयन: जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा इस नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा।

- प्रमुख विशेषताएं:

- यह नीति सभी विषयगत क्षेत्रकों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए नवाचार आधारित समर्थन प्रदान करती है।

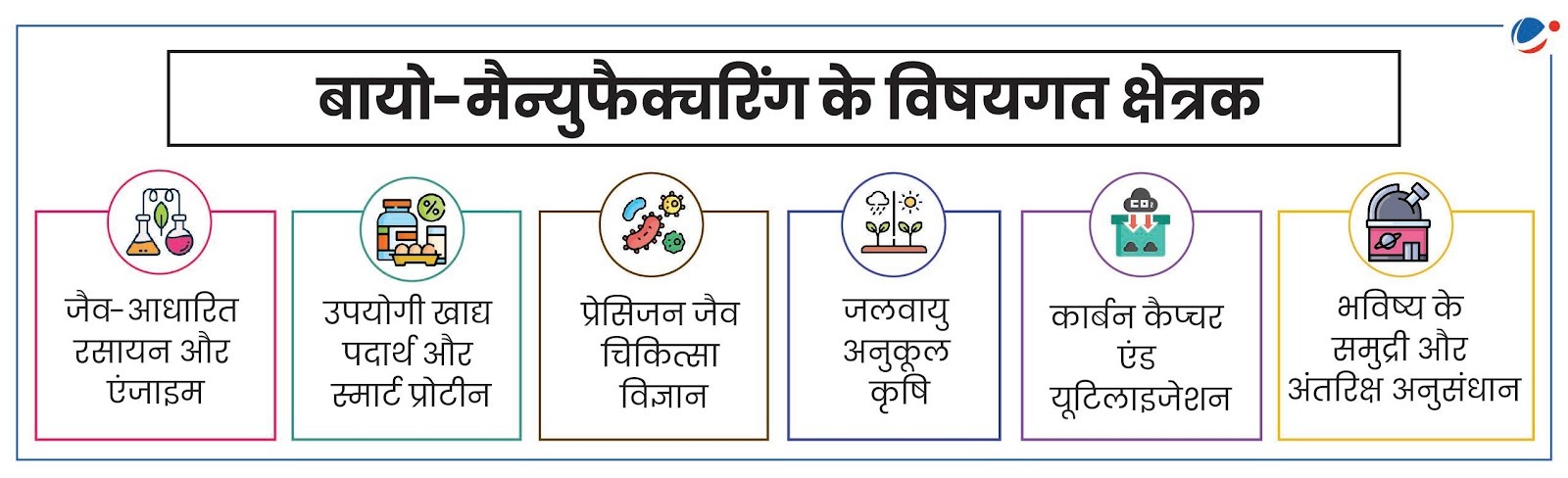

- इस नीति के माध्यम से, सरकार महत्वाकांक्षी विजन को रेखांकित करेगी, जिसका उद्देश्य छह विषयगत क्षेत्रकों के तहत प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनना और प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है (इन्फोग्राफिक देखें)।

- इन विषयगत क्षेत्रकों के अंतर्गत अनुसंधान एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग को साकार करने वाली गतिविधियों को निम्नलिखित द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा:

- जैव-कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Bio-Artificial Intelligence) हब: इसके तहत जीनोमिक्स, प्रोटिओमिक्स और मेडिकल इमेजिंग जैसे बायोलॉजिकल डेटा को AI के साथ एकीकृत करके जैविक प्रणालियों की समझ को बढ़ाया जाएगा। साथ ही, इससे रोग निदान और उपचार में भी सुधार होगा।

- ये हब कृषि क्षेत्रक के तहत कृषि पद्धतियों में सुधार के लिए डेटा एनालिटिक्स की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

- बायो-मैन्युफैक्चरिंग हब: ये हब शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और SMEs के लिए प्रायोगिक और पूर्व-व्यावसायिक निर्माण सुविधाओं का साझा उपयोग करेंगे, ताकि प्रारंभिक चरण के विनिर्माण को समर्थन मिल सके।

- विनियम और वैश्विक मानक: यह नीति अंतर-मंत्रालयीय समन्वय को बढ़ावा देगी, ताकि बायोसेफ्टी और बायो-प्राइवेसी मुद्दों का निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित हो सके।

- डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क: इस फ्रेमवर्क के माध्यम से खोजों, आविष्कारों और उनसे हासिल अन्य ज्ञान के बौद्धिक संपदा संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए, इसे व्यापक वैज्ञानिक समुदाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

- जैव-कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Bio-Artificial Intelligence) हब: इसके तहत जीनोमिक्स, प्रोटिओमिक्स और मेडिकल इमेजिंग जैसे बायोलॉजिकल डेटा को AI के साथ एकीकृत करके जैविक प्रणालियों की समझ को बढ़ाया जाएगा। साथ ही, इससे रोग निदान और उपचार में भी सुधार होगा।

BioE3 नीति की आवश्यकता क्यों है?

- संधारणीयता: संधारणीयता आधारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं के बायोट्रांसफॉरमेशन में नवाचार की काफी आवश्यकता होता है।

- यह नीति हाई वैल्यू वाले विशेष रसायनों, एंजाइमों और बायोपॉलिमर के संधारणीय जैव-आधारित उत्पादन को बढ़ावा देगी।

- पोषण संबंधी चुनौती का समाधान: भारत की जनसंख्या 2050 तक लगभग 1.67 बिलियन होने की संभावना है, जिसके लिए पर्याप्त और पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराना एक प्रमुख मुद्दा होगा।

- यह नीति सिंथेटिक बायोलॉजी और मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग टूल्स का उपयोग करके कम कार्बन फुटप्रिंट वाले स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के उत्पादन को सुगम बनाएगी।

- कार्यात्मक खाद्य पदार्थ (Functional foods) वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो पोषण के अलावा अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं।

- यह नीति सिंथेटिक बायोलॉजी और मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग टूल्स का उपयोग करके कम कार्बन फुटप्रिंट वाले स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के उत्पादन को सुगम बनाएगी।

- सेल और जीन थेरेपी को बढ़ावा: एक अनुमान के अनुसार सेल और जीन थेरेपी बाजार का मूल्य 2027 तक 22 बिलियन डॉलर (लगभग 1846 बिलियन रुपये) से अधिक हो जाएगा।

- इस नीति से भारत को निम्नलिखित भावी जैव-चिकित्सा प्रौद्योगिकियों और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में अग्रणी बनने में मदद मिलेगी:

- सेल और जीन थेरेपी,

- mRNA थेरेप्यूटिक्स, और

- मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, आदि।

- इस नीति से भारत को निम्नलिखित भावी जैव-चिकित्सा प्रौद्योगिकियों और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में अग्रणी बनने में मदद मिलेगी:

- खाद्य सुरक्षा: खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत में मृदा माइक्रोबायोम से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसमें मृदा के माइक्रोबायोम/ जीनोम का एनालिसिस करना और बेहतर माइक्रोबियल फेनोटाइप हेतु सिलेक्शन प्रोसेस आदि शामिल हैं।

- यह नीति जलवायु-स्मार्ट कृषि से संबंधित इनोवेशन के जरिए फसलों की बेहतर किस्मों के उत्पादन से खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी।

- जलवायु परिवर्तन शमन: भारत 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रयास कर रहा है।

- यह नीति सूक्ष्मजीवों द्वारा कैप्चर की गई CO2 को औद्योगिक रूप से उपयोगी यौगिकों में तब्दील करके डी-कार्बोनाइजेशन के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता करेगी।

- अंतरिक्ष मिशन: भविष्य में अंतरिक्ष में लंबे समय तक समय गुजारने वाले अंतरिक्ष मिशनों के लिए सुरक्षित, पौष्टिक भोजन का विकास करना जरूरी है। साथ ही, इसके तहत उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा, शेल्फ लाइफ और पैकेजिंग अपशिष्ट की चुनौतियों को ध्यान में रखना होगा।

- ऐसे मिशनों के लिए माइक्रोबियल मैन्युफैक्चरिंग एकीकृत समाधान उपलब्ध करा सकता है।

- कौशल का अभाव: सिंथेटिक बायोलॉजी, बायोइंफॉर्मेटिक्स, और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है।

- इस नीति के तहत बायो-हब प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में कार्य करते हुए बायो मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्र में कुशल कार्यबल का सृजन सुनिश्चित करेंगे।

आगे की राह

- सर्कुलर बायोइकोनॉमी को अपनाना: सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत (रियूज, रिपेयर और रिसाइकल) बायोइकोनॉमी का एक मूलभूत हिस्सा हैं। इसके तहत रियूज, रिपेयर और रिसाइकल के माध्यम से अपशिष्ट सृजन की कुल मात्रा और इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका से सीखना: अमेरिका ने व्यापक पैमाने पर बायो-मैन्युफैक्चरिंग को विकसित करने के लिए इससे संबंधित स्टार्ट-अप्स में 2 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।

- सिंगल विंडो क्लीयरेंस: सभी चयनित बायो-मैन्युफैक्चर्स के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया जाना चाहिए।

- STEM प्रतिभा: भारत को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, और गणित (STEM) क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक प्रतिभा का 25% अपने यहां बनाए रखना चाहिए, ताकि लगातार विकास सुनिश्चित किया जा सके।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और यूरोपीय देशों जैसे कई देशों ने बायो-मैन्युफैक्चरिंग हेतु एक मजबूत फ्रेमवर्क की स्थापना की दिशा में नीतियाँ, रणनीतियाँ और रोडमैप प्रस्तुत किए हैं।