सुर्ख़ियों में क्यों?

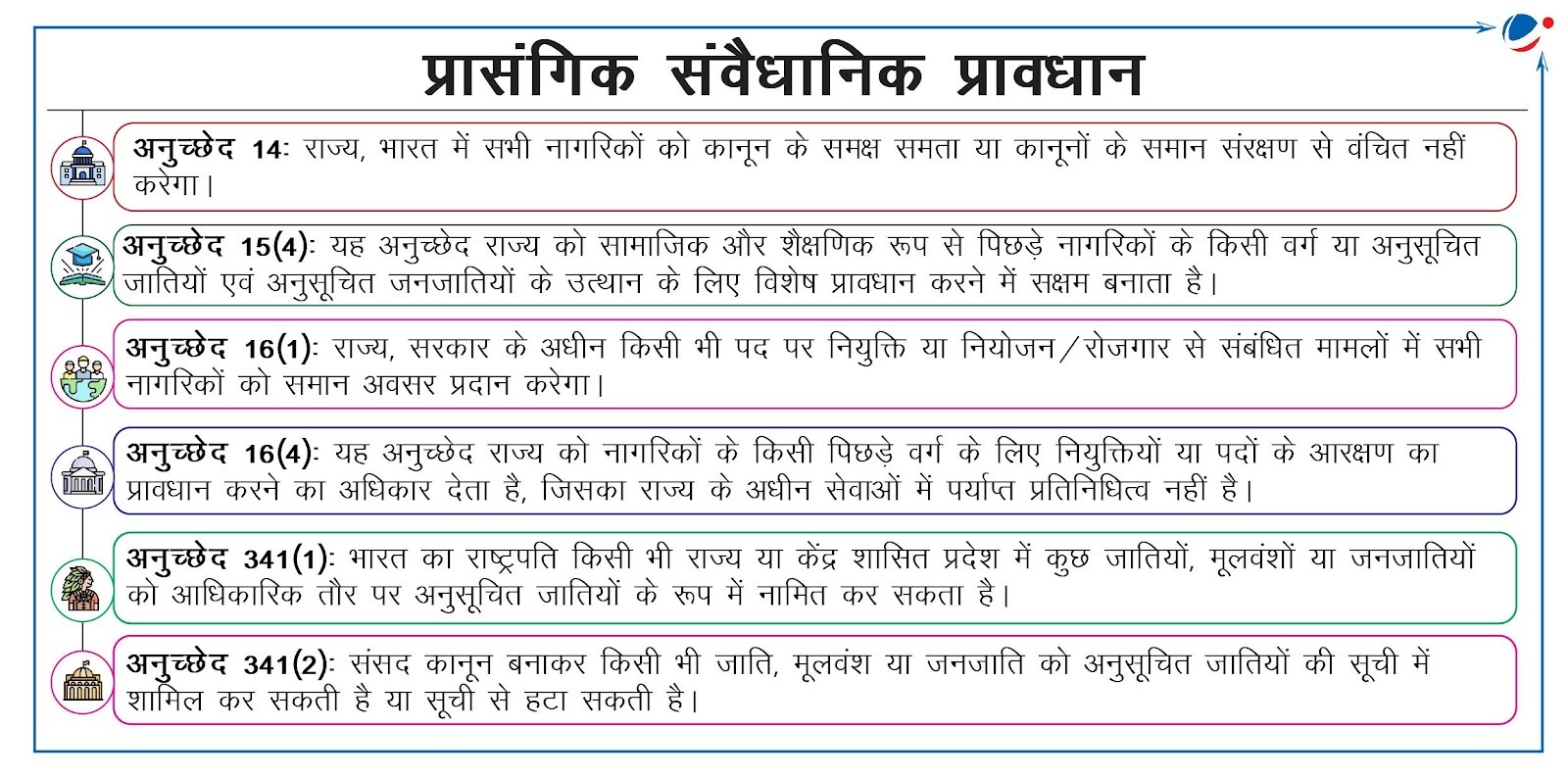

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य वाद (2024) में निर्णय दिया कि अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4) के तहत स्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, राज्य SC समुदायों के भीतर अधिक वंचित समूहों को अतिरिक्त कोटा (आरक्षण) प्रदान करने हेतु अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण कर सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ मुख्य रूप से निम्नलिखित दो पहलुओं पर विचार कर रही थी:

- क्या आरक्षित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, और

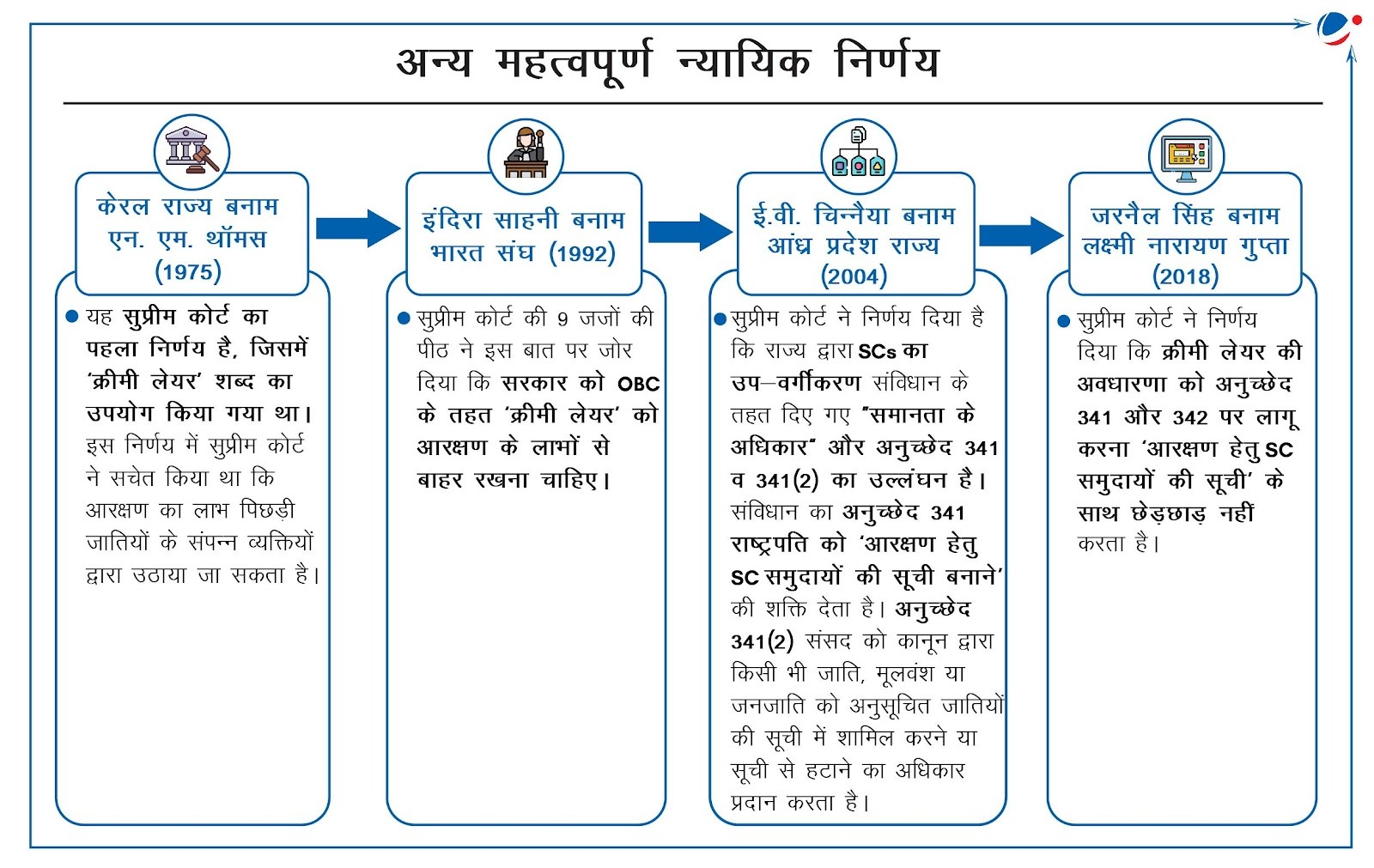

- ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाद (2005) में दिए गए निर्णय के औचित्य पर।

- गौरतलब है कि ई.वी. चिन्नैया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियां सजातीय समूह के एक ही वर्ग से संबंधित हैं और उन्हें आगे उप-वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

- इससे पहले, 2014 में दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ई.वी. चिन्नैया वाद (2004) में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा था।

- 2020 में, सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि ई.वी. चिन्नैया मामले में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। ध्यातव्य है कि इस मामले के तहत कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि उप-वर्गीकरण से न तो इस सूची किसी नए अनुसूचित जाति को शामिल किया जाता है और न ही इससे किसी को बाहर किया जाता है।

- अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण का दायरा:

- उप-वर्गीकरण सहित इस तरह की किसी भी सकारात्मक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य पिछड़े श्रेणियों के लिए अवसर की मौलिक समानता प्रदान करना है।

- मौलिक समानता (Substantive equality) के सिद्धांत के अनुसार, कानून को व्यक्तियों या उनके समूहों की अलग-अलग पृष्ठभूमियों और ऐतिहासिक अन्यायों को ध्यान में रखना चाहिए।

- राज्य (सरकार) कुछ जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर उप-वर्गीकरण कर सकता है। हालांकि, राज्य को यह सिद्ध करना होगा कि किसी जाति/ समूह के पिछड़ेपन के कारण ही उसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

- राज्य को "राज्य की सेवाओं" में कुछ जातियों के उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने के बारे में डेटा एकत्र करना होगा।

- उप-वर्गीकरण सहित इस तरह की किसी भी सकारात्मक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य पिछड़े श्रेणियों के लिए अवसर की मौलिक समानता प्रदान करना है।

- राज्य अपनी इच्छा या राजनीतिक लाभ के अनुसार कार्य नहीं कर सकता और उसके निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे।

- राष्ट्रपति द्वारा आरक्षण हेतु अनुसूचित जाति समुदायों की जो सूची तैयार की जाती है, राज्य उसमें मनमाने तरीके से हेरफेर कर अनुसूचित जातियों में विशेष जाति के पक्ष में 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता।

- संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियां अलग-अलग स्तरों पर पिछड़ेपन वाली जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के विजातीय समूह हैं।

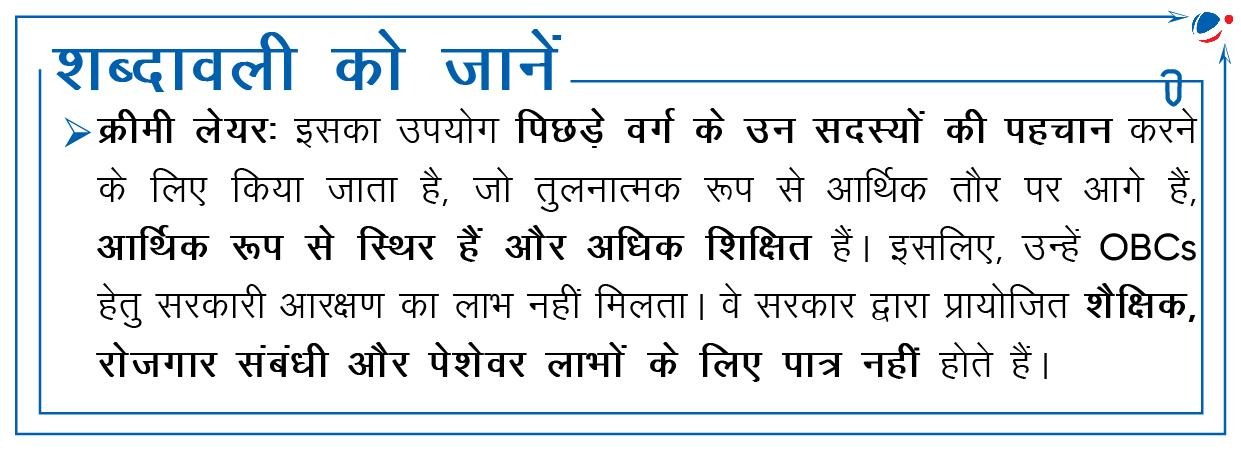

- सरकार द्वारा "क्रीमी लेयर सिद्धांत" को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक विस्तारित करना चाहिए या नहीं इस पर 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में से चार न्यायाधीशों ने अपनी अलग राय दी।

- हालांकि, यह राय सरकार को क्रीमी लेयर अवधारणा को लागू करने के लिए निर्देश नहीं देती है, क्योंकि यह मुद्दा इस मामले में सीधे तौर पर नहीं उठा था।

अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के पक्ष में तर्क | अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के खिलाफ तर्क |

|

|

निष्कर्ष

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, नीति-निर्माताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधियों, कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक वैज्ञानिकों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक वार्ता करें। इस संबंध में, सरकार जी. रोहिणी आयोग (OBCs के उप-वर्गीकरण के लिए गठित) की तर्ज पर एक आयोग का गठन कर सकती है। इस आयोग का उद्देश्य ऐसा समाधान खोजना हो सकता है, जो समग्र रूप से अनुसूचित जाति समुदाय की एकता और सामूहिक प्रगति को संरक्षित करते हुए इस समुदाय के भीतर असमानताओं को दूर करे।