सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट को महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र अधिनियम का परफॉर्मेंस ऑडिट करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर भी बल दिया है कि किसी कानून के कार्यान्वयन की समीक्षा और आकलन करना 'विधि के शासन' का अभिन्न अंग है।

अन्य संबंधित तथ्य

- न्यायालय ने यह निर्देश अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़ी कई प्रणालीगत समस्याओं के मद्देनजर जारी किया है। इन समस्याओं में मलिन बस्ती क्षेत्रों के रूप में भूमि की पहचान की जटिल प्रक्रियाएं; मलिन बस्ती के विस्थापित निवासियों हेतु आवास के प्रावधान संबंधी कमियां इत्यादि शामिल हैं।

- कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्यपालिका की संवैधानिक जिम्मेदारी केवल कानूनों को लागू करने की ही नहीं होती, बल्कि उनकी निगरानी करना भी उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी होती है।

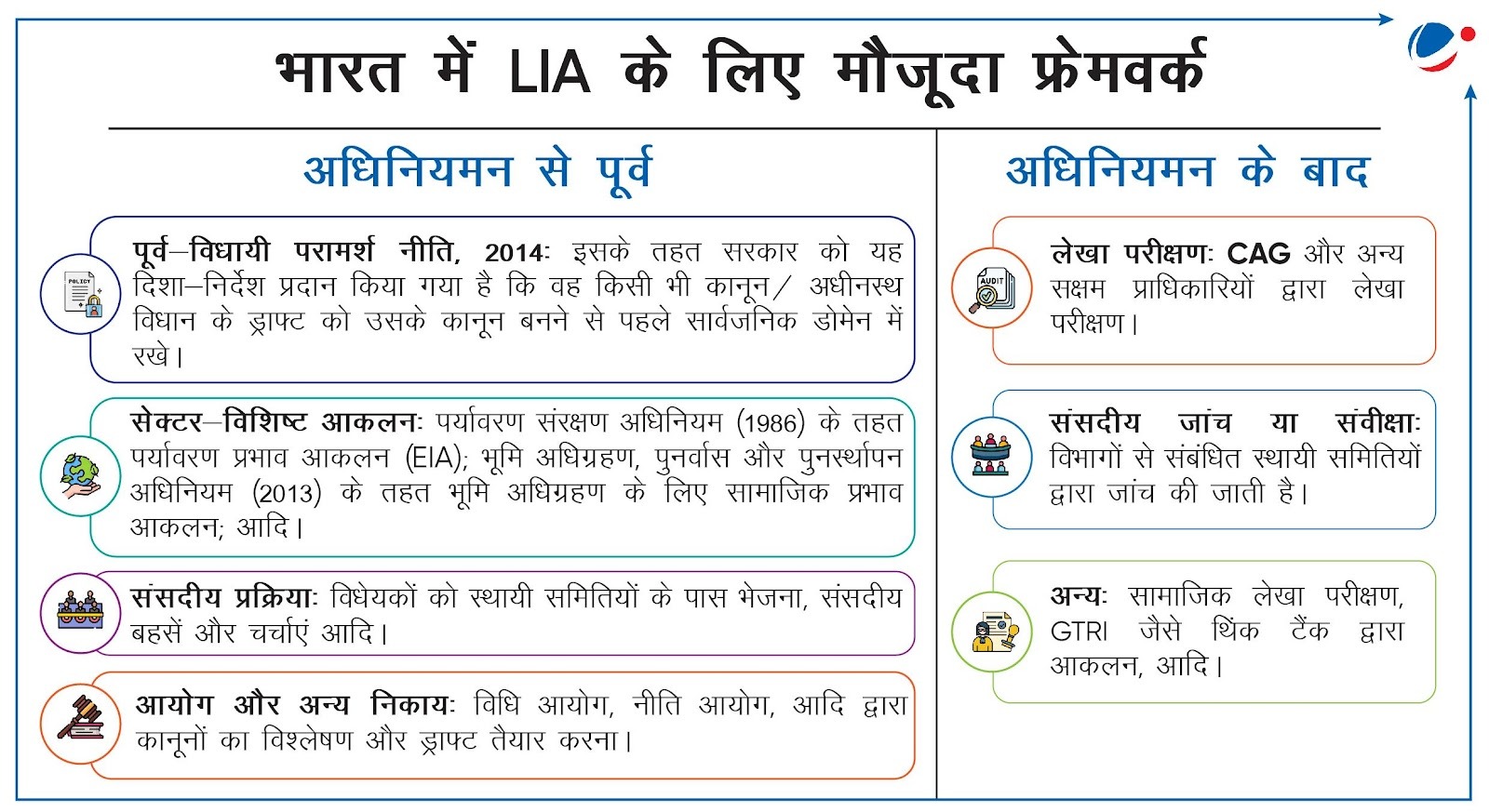

- कोर्ट का व्यापक सांविधिक ऑडिट के लिए निर्देश, लागू किए गए कानूनों की प्रभावशीलता और आउटकम का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणालीगत एप्रोच के रूप में विधायी प्रभाव आकलन (LIA) की आवश्यकता को उजागर करता है। सरल शब्दों में, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापक सांविधिक ऑडिट का आदेश दिया है, जिसमें विधायी प्रभाव आकलन (LIA) को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बनाए गए कानून समाज के लिए लाभकारी और संविधान के अनुरूप हों।

विधायी प्रभाव आकलन (LIA) क्या है?

- विधायी प्रभाव आकलन (LIA) को विनियामकीय प्रभाव आकलन भी कहा जाता है। यह एक प्रणालीगत विधि है। इसका उपयोग प्रस्तावित और मौजूदा कानूनों के बहुआयामी (सकारात्मक व नकारात्मक) प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।

- विधायी प्रभाव आकलन के आवश्यक प्रमुख घटकों में निम्नलिखित शामिल है: समस्या की पहचान, विकल्पों की खोज, तुलनात्मक विश्लेषण, हितधारक परामर्श, सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण, प्रभाव आकलन और रिपोर्टिंग।

भारत में LIA का महत्त्व

- साक्ष्य आधारित नीति निर्माण: LIA कानूनों को लागू करने से पहले और बाद में उसके प्रभावों के संपूर्ण मूल्यांकन की अनुमति देता है। इससे नीति निर्माता धारणाओं या राजनीतिक दबावों की बजाय अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।

- LIA प्रभावी लागत-लाभ विश्लेषण के माध्यम से संसाधनों का बेहतर आवंटन करने में मदद कर सकता है।

- विधायी गुणवत्ता: LIA कानूनी विवादों, अस्पष्टताओं और क्रॉस-पर्पस व ओवरलैपिंग कानूनों के अधिनियमन को रोकने में मदद कर सकता है।

- उदाहरण के लिए- एंटी-ट्रस्ट प्रावधानों के संदर्भ में क्षेत्रक संबंधी विनियामकों (जैसे- TRAI, SEBI आदि) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के बीच क्षेत्राधिकार का ओवरलैप।

- LIA कानूनी अस्पष्टताओं को कम करके तथा हितधारक परामर्श और फीडबैक तंत्र को विवादों के समाधान हेतु वैकल्पिक समाधान के रूप में उपयोग करके न्यायपालिका पर बोझ को कम कर सकता है। साथ ही, कानूनी चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने में भी मदद कर सकता है।

- प्रत्यायोजित विधान की समीक्षा: LIA यह आकलन करने में सहायता कर सकता है कि क्या कार्यकारी प्राधिकारियों को सौंपी गई शक्तियां उचित व सुपरिभाषित हैं। साथ ही, जब सौंपी गई प्रत्यायोजित विधान की संसदीय जांच-पड़ताल कम हो गई है, तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या सौंपी गई शक्तियों का उपयोग अपेक्षित रूप से किया जा रहा है।

- इससे प्रत्यायोजित प्राधिकारियों द्वारा दुराचार (Malfeasance) (जानबूझकर गलत काम करना), कदाचार (Misfeasance) (अनुचित तरीके से वैध कार्य करना) और कर्तव्य पूरा न करना (Nonfeasance) (कानून के अनुरूप न होना) के मामलों को कम करने में मदद मिल सकती है।

- प्रतिक्रियाशील और जिम्मेदार शासन-व्यवस्था: LIA मध्यकालिक कार्यप्रणाली सुधार और नीतिगत संशोधनों की सुविधा प्रदान कर सकता है। इससे प्रशासन को अधिक प्रतिक्रियाशील बनाया जा सकता है।

- विधायी प्रभाव के आवधिक मूल्यांकन से पारदर्शिता बढ़ती है तथा नीति निर्माताओं और कार्यान्वयन एजेंसियों को उनकी नीतियों के परिणामों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

- अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का अनुपालन: LIA यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि नए कानून/ नीतियां विविध अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप हों। इसमें मानवाधिकार, व्यापार आदि से संबंधित समझौते भी शामिल हैं।

- उदाहरण के लिए- 2021 में, भारत से पण्य निर्यात (MEIS) योजना को विश्व व्यापार संगठन (WTO) मानकों के अनुपालन में कमी के कारण निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

भारत में प्रभावी LIA सुनिश्चित करने में क्या चुनौतियां हैं?

- कानूनी और संस्थागत चुनौतियां: भारत में LIA के संचालन के लिए औपचारिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्देश नहीं हैं।

- मंत्रालयों के बीच प्रभावी समन्वय की कमी: सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी एवं अलग-अलग ढांचे एवं परिवेश (Silos) में काम करने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप विखंडित और अपूर्ण मूल्यांकन होते हैं।

- समर्पित संस्थानों का अभाव: प्रत्येक कानून के प्रभाव विश्लेषण को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित संस्थाओं (जैसे यूनाइटेड किंगडम की बेटर रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव) का अभाव है।

- डेटा की सीमाएं: कानूनों/ नीतियों/ योजनाओं के कार्यान्वयन/ प्रदर्शन पर व्यापक, विश्वसनीय और अंतर्संचालनीय डेटा के अभाव के कारण विस्तृत आकलन करना कठिन हो जाता है।

- इसके अलावा, 'सीमित तर्कसंगतता' की अवधारणा के परिणामस्वरूप कानूनों/ नीतियों के वास्तविक जीवन में कार्यान्वयन/ प्रदर्शन का सटीक विश्लेषण नहीं हो पता है और त्रुटिपूर्ण भविष्यवाणियां हो सकती हैं।

- 'सीमित तर्कसंगतता' की अवधारणा में यह विचार शामिल है कि मानवीय निर्णय पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं होते हैं तथा जानकारी की कमी, निर्णय लेने में लगने वाले समय की सीमाओं आदि से बंधे होते हैं।

- इसके अलावा, 'सीमित तर्कसंगतता' की अवधारणा के परिणामस्वरूप कानूनों/ नीतियों के वास्तविक जीवन में कार्यान्वयन/ प्रदर्शन का सटीक विश्लेषण नहीं हो पता है और त्रुटिपूर्ण भविष्यवाणियां हो सकती हैं।

- नौकरशाही की जड़ता: वेबरियन नौकरशाही सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रिया-उन्मुख प्रशासनिक संस्कृति में नई विश्लेषणात्मक पद्धतियों को शुरू करने की तुलना में स्थापित प्रक्रियाओं के अनुपालन को प्राथमिकता दी जाती है।

- इसके अलावा, संकीर्ण नौकरशाही प्रणाली नागरिक समाज, नीतिगत थिंक-टैंक आदि सहित विविध हितधारकों के साथ प्रभावी समन्वय में बाधा डालती है।

भारत में प्रभावी LIA सुनिश्चित करने के उपाय

- संस्थागत सुधार: LIA प्रक्रिया की निगरानी और समीक्षा के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय या नीति आयोग के अंतर्गत एक यूनाइटेड किंगडम बेटर रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव की तर्ज पर समर्पित एजेंसी या समिति गठित की जा सकती है।

- द्वितीय प्रशासनिक आयोग के अनुसार विनियामक बनाने वाले प्रत्येक कानून में किसी बाहरी एजेंसी द्वारा समय-समय पर उस कानून के प्रभाव के आकलन का प्रावधान शामिल होना चाहिए।

- दामोदरन समिति, 2013 के अनुसार प्रत्येक विनियामक प्राधिकरण, मंत्रालय या विभाग के लिए विनियामक प्रभाव आकलन करने हेतु विनियमन समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना की जा सकती है। यह विनियमों के लेखन के लिए एक पूर्व शर्त होनी चाहिए।

- विधायी प्रक्रिया सुधार: संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) की सिफारिश के अनुसार विधेयकों को विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के पास विचार एवं समीक्षा के लिए भेजना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

- तकनीकी और डेटा आधारित विश्लेषण: डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके LIA की सटीकता में सुधार किया जा सकता है।

- डिजिटलीकरण के माध्यम से सरकारी डेटा संग्रह प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (NDAP) जैसी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके सरकारी डेटा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना चाहिए।

- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: विशेषज्ञता प्रदान करके और स्वतंत्र आकलन करके सरकार की क्षमता को बढ़ाने में शैक्षणिक संस्थानों, थिंक-टैंक्स एवं नागरिक समाज के साथ सहयोग करना चाहिए।

- उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP) जैसे संगठन विशिष्ट LIA संचालित करने के लिए सरकार के मंत्रालयों के साथ साझेदारी कर सकते हैं।