ज्वालामुखी उद्गार और आयनमंडलीय विक्षोभ (Volcanic Eruption & Ionospheric Disturbances)

भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने अंतरिक्ष के मौसम को आकार देने में ज्वालामुखी की भूमिका के बारे में पता लगाया है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- आयनमंडलीय विक्षोभ: ज्वालामुखी उद्गार से प्रबल वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स (EPBs) के निर्माण को सक्रिय करती हैं।

- EPBs आमतौर पर भूमध्यरेखीय आयनमंडल (Equatorial ionosphere) में देखे जाते हैं और आयनमंडलीय प्लाज्मा घनत्व में होने वाली कमी को दर्शाते हैं। ये मुख्य रूप से सूर्यास्त के बाद की अवधि में बनते हैं।

- उपग्रह के माध्यम से संचार और नेविगेशन सिस्टम पर प्रभाव: उत्पन्न EPBs उपग्रह-आधारित संचार तथा प्रौद्योगिकियों को प्रभावित कर सकते हैं।

ज्वालामुखी और इसके प्रभाव

- ज्वालामुखी भू-पर्पटी में एक छिद्र है, जिसके माध्यम से लावा, राख और गैसें निकलती हैं। हालिया ज्वालामुखी घटनाओं में माउंट रुआंग (इंडोनेशिया, 2024), व्हाकारी/ व्हाइट आइलैंड (न्यूजीलैंड, 2024), आदि शामिल हैं।

- ज्वालामुखी गतिविधियों के सकारात्मक प्रभाव

- लघु अवधि तक पृथ्वी के वायुमंडल का शीतलन: ज्वालामुखियों से निकलने वाले कण सौर विकिरण को रोक कर पृथ्वी को अस्थायी रूप से ठंडा कर सकते हैं।

- भूतापीय ऊर्जा के स्रोत: स्थानीय लोगों को मुफ्त बिजली प्रदान की जा सकती है।

- ज्वालामुखी राख को मृदा में मिलाने से मृदा की उर्वरता में सुधार होता है।

- यह खनन के अवसर प्रदान करती हैं, क्योंकि मैग्मा सतह पर मूल्यवान खनिज लाता है।

- अन्य: पर्यटन की संभावना; राख मृदा के उर्वरक के रूप में कार्य करती है, आदि।

- ज्वालामुखी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव

- जलवायु पर प्रभाव: धूल, राख और अन्य गैसें वायुमंडल में विमुक्त होती हैं।

- ये सुनामी जैसी आपदाओं को जन्म देती हैं: उदाहरण के लिए, 2022 का टोंगा उद्गार।

- अन्य: जीवन, संपत्ति, आवास और भू-परिदृश्य को नुकसान पहुंचता है।

- Tags :

- ज्वालामुखी उद्गार

- इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स (EPBs)

- माउंट रुआंग

- व्हाकारी/ व्हाइट आइलैंड

Articles Sources

नील बेसिन (Nile Basin)

हाल ही में, मिस्र के व्यापक विरोध के बावजूद नील नदी बेसिन के जल संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग पर संपन्न समझौता लागू हो गया है।

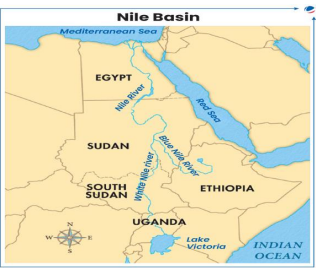

नील बेसिन के बारे में

- नील नदी विश्व की सबसे लम्बी नदी है। इसका जल अपवाह क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के भूभाग का लगभग 10% है।

- यह नदी दक्षिण से उत्तर तक 11 देशों से होकर बहती है।

- इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं:

- श्वेत नील: यह बुरुंडी और रवांडा से निकलती है; और

- नीली नील: यह इथियोपिया से निकलती है।

- अन्य सहायक नदियां: सोबत, अटबारा, बहर अल ग़ज़ल, आदि।

- Tags :

- नील बेसिन

- श्वेत नील

- नीली नील

लिपुलेख दर्रा (Lipulekh Pass)

तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे ने पुराने लिपुलेख दर्रे से कैलाश पर्वत के दर्शन किए।

- इससे पहले, तीर्थयात्रियों को कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR) से होकर यात्रा करनी पड़ती थी।

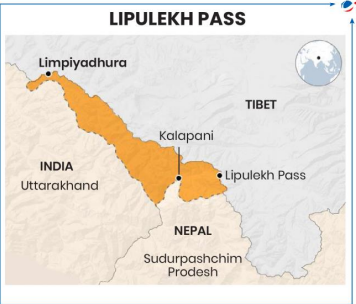

लिपुलेख दर्रे के बारे में

- अवस्थिति: यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दर्रा है। यह कालापानी घाटी के ऊपर स्थित है। यह दर्रा भारत, नेपाल और TAR (चीन) के बीच ट्राई-जंक्शन बनाता है।

- यह दर्रा व्यास घाटी (पिथौरागढ़ जिला, उत्तराखंड) में अवस्थित है। यहां भूटिया लोग रहते हैं।

- महत्त्व: यह प्राचीन व्यापार और तीर्थयात्रा मार्ग है।

- चीनी घुसपैठ के भय से भारत ने 1962 में इसे बंद कर दिया था। यद्यपि 2020 में सरकार ने इसे फिर से खोल दिया था।

- Tags :

- लिपुलेख दर्रा

- कैलाश पर्वत

- व्यास घाटी