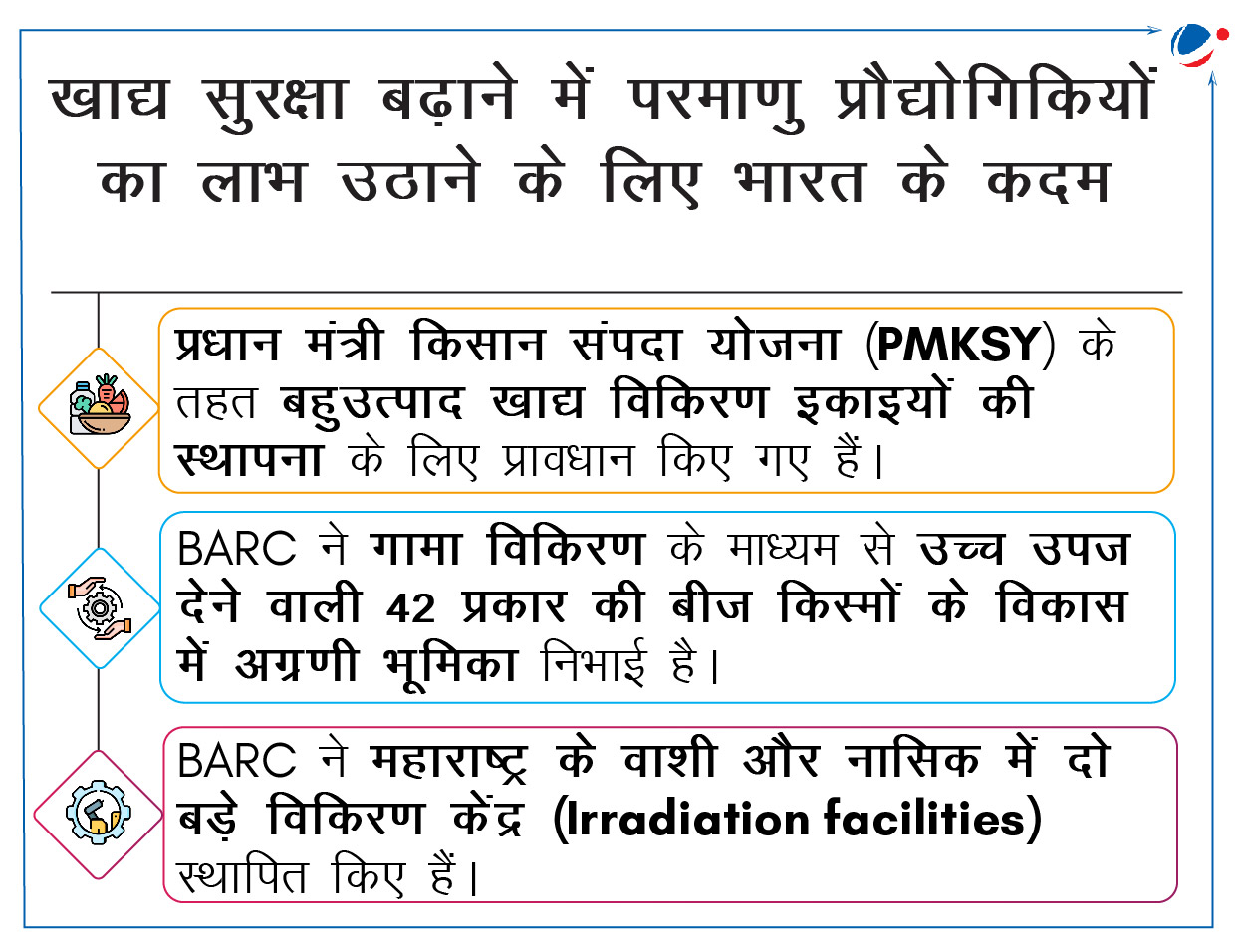

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के वैज्ञानिक फोरम ‘एटम्स4फूड’ (Atoms4Food) में भाग लिया।

‘एटम्स4फूड’ के बारे में

- उत्पत्ति: इसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) तथा खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने वर्ल्ड फ़ूड फोरम रोम (इटली), 2023 में संयुक्त रूप से लॉन्च किया था।

- उद्देश्य:

- यह फोरम परमाणु तकनीकों के साथ-साथ अन्य उन्नत तकनीकों के लाभों का उपयोग करके देशों को अनुकूल समाधान प्रदान करता है। इससे कृषि और पशुधन उत्पादकता बढ़ाने तथा खाद्य पदार्थों की हानि को कम करने में मदद मिलती है।

- देशों को खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और बढ़ती भुखमरी से निपटने में मदद करना।

- FAO के अनुसार 2030 तक लगभग 600 मिलियन लोगों के कुपोषित होने का अनुमान है।

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2050 तक दुनिया की आबादी में एक तिहाई की वृद्धि होगी, और यह वृद्धि ज्यादातर विकासशील देशों में होगी।

कृषि क्षेत्रक के लिए परमाणु तकनीकें

- विकिरण (Irradiation) तकनीक: यह सूक्ष्मजीवों और कीटों को कम या खत्म करके खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है।

- फॉलआउट रेडियोन्यूक्लाइड (FRN) तकनीक: यह मिट्टी में रेडियोन्यूक्लाइड की मात्रा का विश्लेषण करके मृदा अपरदन पैटर्न को मापती है।

- कॉस्मिक-रे न्यूट्रॉन सेंसर (CRNS) तकनीक: यह मिट्टी से परावर्तित कॉस्मिक-रे न्यूट्रॉन का पता लगाकर बड़े क्षेत्रों में मृदा में नमी को मापती है।

- रेडियोइम्यूनोसे (RIA) तकनीक: यह जानवरों में हार्मोन के स्तर का पता लगाती है। इससे कृत्रिम गर्भाधान के लिए सटीक समय निर्धारित किया जा सकता है।

- स्टरलाइट इन्सेक्ट तकनीक (SIT): इसके तहत जंगली कीट आबादी के साथ मेटिंग के लिए बंध्या कीटों को खेतों में छोड़कर कीटों को नियंत्रित किया जाता है।

- अन्य प्रौद्योगिकियां:

- नाइट्रोजन-15: यह पादप जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को मापने की तकनीक है;

- आइसोट्रोपिक ट्रेसिंग तकनीक: यह फसल पोषण और जल प्रबंधन में उपयोगी है, आदि।

Article Sources

1 sourceपरमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने हानले (लद्दाख) में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट (MACE) वेधशाला का उद्घाटन किया

MACE वेधशाला का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के प्लेटिनम जुबली वर्ष समारोह का एक हिस्सा था।

- DAE की स्थापना 1954 में की गई थी। इसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1948 के तहत एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से प्रधान मंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार में स्थापित किया गया है।

- DAE परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अनुसंधान और विकास का नेतृत्व करता है।

MACE वेधशाला के बारे में

- यह एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है। यह इस तरह का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा टेलिस्कोप है।

- चेरेनकोव टेलीस्कोप ऐरे (CTA) दुनिया का सबसे बड़ा चेरेनकोव टेलीस्कोप है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसमें क्रमशः स्पेन और चिली में स्थित दो ऐरे शामिल हैं।

- यह लगभग 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे ऊंचाई पर स्थित टेलीस्कोप है।

- उद्देश्य: ब्रह्मांड की उच्च-ऊर्जा वाली घटनाओं (जैसे- सुपरनोवा, ब्लैक होल और गामा-रे विस्फोट) को समझने के लिए उच्च-ऊर्जा गामा किरणों का निरीक्षण करना।

- इसका नाम वैज्ञानिक पावेल एलेक्सेविच चेरेनकोव के नाम पर रखा गया है। उन्होंने पाया था कि आवेशित कण कुछ स्थितियों के तहत गैर-चालक माध्यम से गुजरने पर चमक उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थितियों को चेरेनकोव रेडिएशन कहा जाता है।

- MACE को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECIL) और अन्य भागीदारों के समर्थन से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है।

- यह हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम (HESS) जैसी वैश्विक वेधशालाओं की भी पूरक होगी।

गामा किरणें क्या हैं?

लद्दाख में हानले को वेधशाला के लिए क्यों चुना गया?

|

नासा का यूरोपा क्लिपर बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के अन्वेषण के लिए लंबी यात्रा पर निकला।

यूरोपा क्लिपर के बारे में

- उद्देश्य: इस तथ्य का पता लगाना कि क्या यूरोपा में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं।

- साक्ष्यों से पता चलता है कि यूरोपा की बर्फ के नीचे विशाल, लवणीय महासागर मौजूद है। इसमें पृथ्वी से भी अधिक जल है।

- यह नासा द्वारा किसी ग्रहीय मिशन के लिए विकसित किया गया अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है।

- यह पृथ्वी की कक्षा के बाहर किसी अन्य ग्रह पर महासागरों का अध्ययन करने के प्रति समर्पित पहला नासा मिशन भी है।

- यह 2030 में बृहस्पति की परिक्रमा शुरू करेगा और 2031 से यूरोपा के लिए फ्लाई बाय उड़ान भरेगा।

- इसके उपकरणों में बर्फ भेदने वाले रडार, कैमरे और एक तापीय उपकरण शामिल हैं, जो जल के किसी भी हालिया प्रस्फुटन पर नजर रख सकते हैं।

Article Sources

1 sourceराष्ट्रीय अंतरिक्ष पैनल ने भारत के 5वें चंद्र मिशन 'चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन (LUPEX)' को मंजूरी दी।

- यह 2040 तक चंद्रमा पर प्रथम भारतीय को भेजने और चंद्रमा से नमूने को पृथ्वी पर लाने वाले मिशन की आधारशिला रखेगा।

लुपेक्स (LUPEX) मिशन के बारे में

- उद्देश्य: यह चंद्रमा पर जल की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करेगा। साथ ही, चंद्रमा के डार्क साइड का अन्वेषण करने का प्रयास भी करेगा।

- चंद्रमा के डार्क साइड को चंद्रमा का 'फार साइड' भी कहते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि चंद्रमा का यह हिस्सा पृथ्वी के साथ चंद्रमा के 'टाइडल लॉकिंग' के कारण पृथ्वी से कभी भी दिखाई नहीं देता है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजना: इसमें इसरो “लूनर रोवर” और जापान की JAXA “लैंडर” को विकसित करेगी।

- नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी रोवर पर लगाए जाएंगे।

- लैंडिंग स्थल: इस मिशन के लिए लैंडिंग स्थल चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में जल मिलने की अधिक संभावना है।

- हालांकि, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना निम्नलिखित के कारण चुनौतीपूर्ण है:

- इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश का अभाव है;

- यह क्षेत्र पृथ्वी की लाइन ऑफ साइट में न होने के कारण संचार स्थापित करने में बाधा पैदा कर सकता है;

- इस क्षेत्र में लैंडिंग के लिए समतल भू-भाग बहुत कम हैं।

- चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना दिया है। पहले तीन देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन हैं।

- हालांकि, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना निम्नलिखित के कारण चुनौतीपूर्ण है:

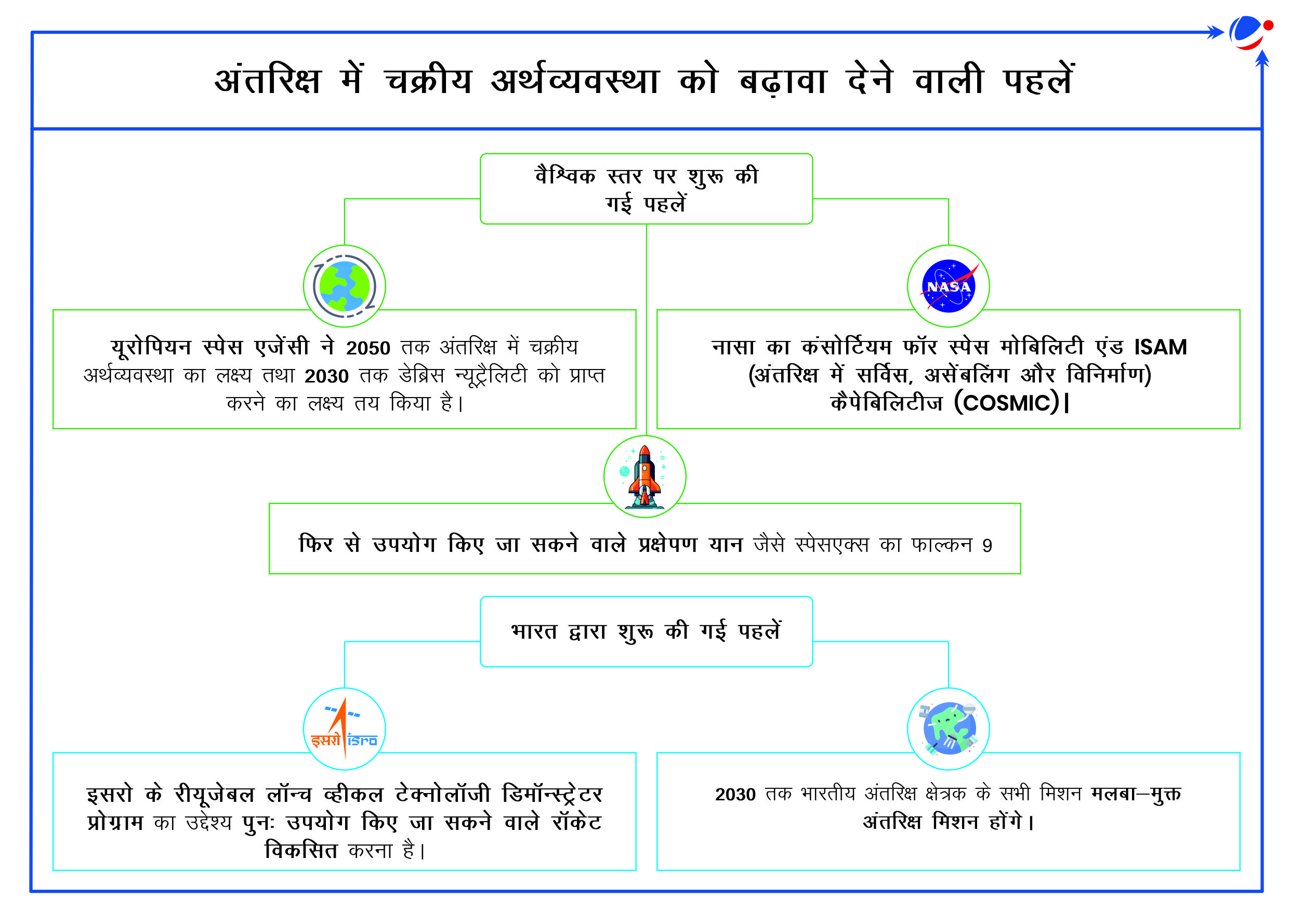

RISE यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का पहला इन-ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन है। यह पृथ्वी की कक्षा में ही ईंधन भरने, मरम्मत या नवीनीकरण करने और कक्षा में असेम्बलिंग करने जैसे कार्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है।

- इसे 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसमें भू-स्थिर उपग्रहों को डॉक करने और उनकी कक्षा को नियंत्रित करने की क्षमता होगी।

- RISE मिशन भूस्थिर कक्षा से लगभग 100 कि.मी. और ऊंचाई तक पहुंचेगा, जहां सैटेलाइट्स को उनके मिशन समाप्त होने के बाद 'पार्क' किया जाता है। इस क्षेत्र को उपग्रहों का ‘ग्रेवयार्ड' भी कहा जाता है।

अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Space Economy) के बारे में

- अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी की ही व्यापक अवधारणा से ही प्रेरित है। चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी का उद्देश्य अपशिष्ट को कम करना और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना होता है।

- अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक:

- उपग्रहों का नवीनीकरण और उसकी मरम्मत करना;

- अंतरिक्ष में मौजूद मलबे को हटाना,

- क्षुद्रग्रहों या चंद्रमा से लाए गए संसाधनों का उपयोग करना आदि।

अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था का महत्त्व

- अंतरिक्ष में मौजूद मलबे की मात्रा को कम करने से मलबे व उपग्रहों के बीच टकराव और मलबे के अतिरिक्त निर्माण के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।

- अंतरिक्ष में सामग्रियों के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के कारण संसाधनों का संरक्षण होगा।

- इससे उपग्रहों की कार्यशील अवधि को बढ़ाकर लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

- अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों का सीधे कक्षा में असेम्बल और विनिर्माण करके तेजी से वहीं स्थापित किया जा सकेगा।

अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था की राह में चुनौतियां

- तकनीकी सीमाएं: पृथ्वी की कक्षा में सर्विसिंग, पुनर्चक्रण और क्षुद्रग्रह पर खनन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों का विकास करना काफी कठिन कार्य है।

- वित्त-पोषण: विशेष प्रकार के उपकरण विकसित करने, अनुसंधान एवं विकास आदि के लिए काफी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है।

- विनियामकीय चुनौतियां: अंतरिक्ष के संधारणीय उपयोग के लिए वैश्विक मानक और विनियमन स्थापित करना भी चुनौतीपूर्ण है।

Article Sources

1 sourceहाल ही में, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज (LCNS) प्रोग्राम लॉन्च किया है।

मूनलाइट प्रोग्राम के बारे में

- उद्देश्य: आगामी दो दशकों में अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों द्वारा नियोजित 400 से अधिक मून मिशनों के लिए सेवाएं प्रदान करना।

- यह पांच लूनर सैटेलाइट्स का एक समूह होगा।

- लाभ:

- सटीक व स्वचालित लैंडिंग और सरफेस मोबिलिटी सक्षम करना;

- पृथ्वी और चंद्रमा के बीच उच्च गति वाले संचार व डेटा स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करना;

- चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कवरेज प्रदान करना आदि।

- प्रारंभिक सेवाएं 2028 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। 2030 तक यह प्रणाली पूरी तरह से चालू हो जाएगी।

हाल ही में, LUX-ZEPLIN (LZ) नामक अमेरिकी डार्क-मैटर डिटेक्टर ‘न्यूट्रिनो फॉग’ की मौजूदगी के कारण डार्क मैटर के किसी निश्चित कण की पहचान करने में विफल रहा।

- इससे पहले भी PandaX-4T (चीन) और XENONnT (इटली) जैसे अन्य प्रयोग भी डार्क मैटर के ‘अज्ञात कणों’ का पता लगाने में विफल रहे थे।

- डार्क मैटर अदृश्य पदार्थ है। ब्रह्मांड में मौजूद सभी पदार्थों में अधिकांश पदार्थ डार्क मैटर ही हैं। ये हमारे ब्रह्मांड के वर्तमान स्वरूप के लिए जिम्मेदार हैं।

- LZ डिटेक्टर, संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ डकोटा में सैनफोर्ड अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी में स्थित है। यह पृथ्वी की सतह से 1.5 कि.मी. की गहराई में स्थित है।

न्यूट्रिनो फॉग के बारे में

- न्यूट्रिनो फॉग वास्तव में ब्रह्मांड में विशाल संख्या में उत्पन्न होने वाले न्यूट्रिनो के पार्श्व में गूंजने वाली आवाज (व्यवधान) है। इनके ब्रह्मांडीय स्रोतों में मुख्य रूप से सूर्य, सुपरनोवा और अन्य खगोलीय परिघटनाएं शामिल हैं।

- ये न्यूट्रिनो पदार्थ के साथ बहुत कम अंतर्क्रिया करते हैं। इस वजह से इन्हें पहचानना या डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि वे ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त हैं।

- इस वजह से, संभावित डार्क मैटर और न्यूट्रिनो अंतःक्रियाओं से उत्पन्न संकेतों के बीच अंतर करना दुष्कर कार्य बन जाता है।

वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके कैरॉन (प्लूटो के चंद्रमा) पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है।

निष्कर्षों का महत्त्व:

- इससे कैरॉन तथा प्लेटो के अन्य चन्द्रमाओं की उत्पत्ति को समझने में मदद मिल सकती है।

- बाह्य सौर मंडल में बर्फीले पिंडों की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद मिलेगी।

कैरॉन के बारे में

- यह प्लेटो के पांच चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है।

- यह इतना बड़ा है कि प्लूटो और कैरॉन दोहरे ग्रह की तरह एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं।

- प्लूटो एक बौना ग्रह है तथा यह कुइपर बेल्ट में स्थित है। कुइपर बेल्ट नेप्च्यून से परे सौर मंडल के सुदूर क्षेत्र में स्थित है।

स्विट्जरलैंड यूरोपीय स्काई शील्ड पहल (ESSI) में शामिल हुआ।

ESSI के बारे में

- उत्पत्ति: इसे रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद 2022 में स्थापित किया गया था।

- यह जर्मनी के नेतृत्व वाली यूरोपीय आयरन डोम शैली की एक रक्षा प्रणाली है।

- उद्देश्य: हवाई हमलों के खिलाफ यूरोप की रक्षा को मजबूत करना, क्योंकि इससे नाटो की एकीकृत वायु एवं मिसाइल रक्षा मजबूत होगी।

- सदस्य: यूनाइटेड किंगडम सहित 21 सदस्य देश।

- इस पहल का मूल आधार एरो 3 है, जो एक इजरायली-अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यह लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने SPRP की शुरुआत की।

SPRP के बारे में

- उद्देश्य: डेंगू तथा एडीज मच्छर जनित अर्बोवायरस (जीका और चिकनगुनिया) के खतरों से निपटने में वैश्विक समन्वित उपायों को बढ़ावा देना।

- क्रियान्वयन अवधि: एक वर्ष से अधिक, सितंबर 2025 तक।

- योजना के निम्नलिखित 5 प्रमुख घटक हैं:

- आपातकालीन समन्वय,

- सहयोगात्मक निगरानी,

- सामुदायिक सुरक्षा,

- सुरक्षित और अधिक लोगों की स्वास्थ्य देखभाल, तथा

- आवश्यक उपायों तक पहुंच।

- अन्य वैश्विक पहलों के अनुरूप: SPRP वैश्विक वेक्टर नियंत्रण प्रतिक्रिया 2017-2030 और वैश्विक अर्बोवायरस पहल के अनुरूप है।

फार्मास्यूटिकल्स विभाग (DoP) ने संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (RPTUAS) में संशोधन किया है।

- संशोधन के तहत दवा कंपनियों के लिए प्रोत्साहन राशि 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है।

- सब्सिडी गणना के लिए पात्र व्ययों की सूची में “उत्पादन उपकरण (Production equipment)” नाम से एक नई श्रेणी जोड़ी गई है।

RPTUAS के बारे में:

- उद्देश्य: फार्मास्युटिकल उद्योग को संशोधित अनुसूची-M एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के गुड मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स के अनुरूप अपग्रेड करने में सहायता करना।

- इस योजना के तहत वित्त-पोषण हेतु अधिक लचीले वित्तीय विकल्प दिए गए हैं। साथ ही, इसमें रीइंबर्समेंट यानी प्रतिपूर्ति के आधार पर सब्सिडी पर बल दिया गया है।

हाल ही में, “केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)” अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक फोरम (IMDRF) का एफिलिएटेड सदस्य बन गया है।

- CDSCO, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

IMDRF के बारे में

- यह 2011 में स्थापित हुआ था। यह चिकित्सा उपकरण विनियामकों का वैश्विक सहयोग समूह है। यह संगठन चिकित्सा उपकरण पर अंतर्राष्ट्रीय विनियमों में सामंजस्य और तालमेल स्थापित करने में मदद करता है।

- इसके सदस्यों में अलग-अलग देशों के राष्ट्रीय चिकित्सा विनियामक प्राधिकरण, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) आदि शामिल हैं।

नेपाल और म्यांमार के बाद भारत दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में ऐसा तीसरा देश बन गया है, जिसने सफलतापूर्वक ट्रेकोमा का उन्मूलन किया है। ध्यातव्य है कि ट्रेकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) है।

- इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत को दो अन्य NTDs {गिनी वर्म (2000) और याज (2016)} से मुक्त घोषित किया था।

ट्रैकोमा के बारे में

- यह रोग मनुष्य की आंखों को संक्रमित करता है। यह रोग क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के संक्रमण से होता है।

- यह एक संक्रामक रोग है जो रोगी व्यक्ति की आंख, नाक आदि के संपर्क में आने से फैलता है। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता है, तो संक्रमित व्यक्ति जीवन भर के लिए दृष्टिहीन हो सकता है।

- भारत में स्थिति: 1971 में ट्रेकोमा के कारण दृष्टिहीनता 5% थी। अब यह घटकर 1% से भी कम हो गई है।

- ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए किए गए प्रयास: राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य हानि नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI), WHO की सेफ/ SAFE स्ट्रेटेजी जैसे प्रयास किए जा रहे हैं।

Article Sources

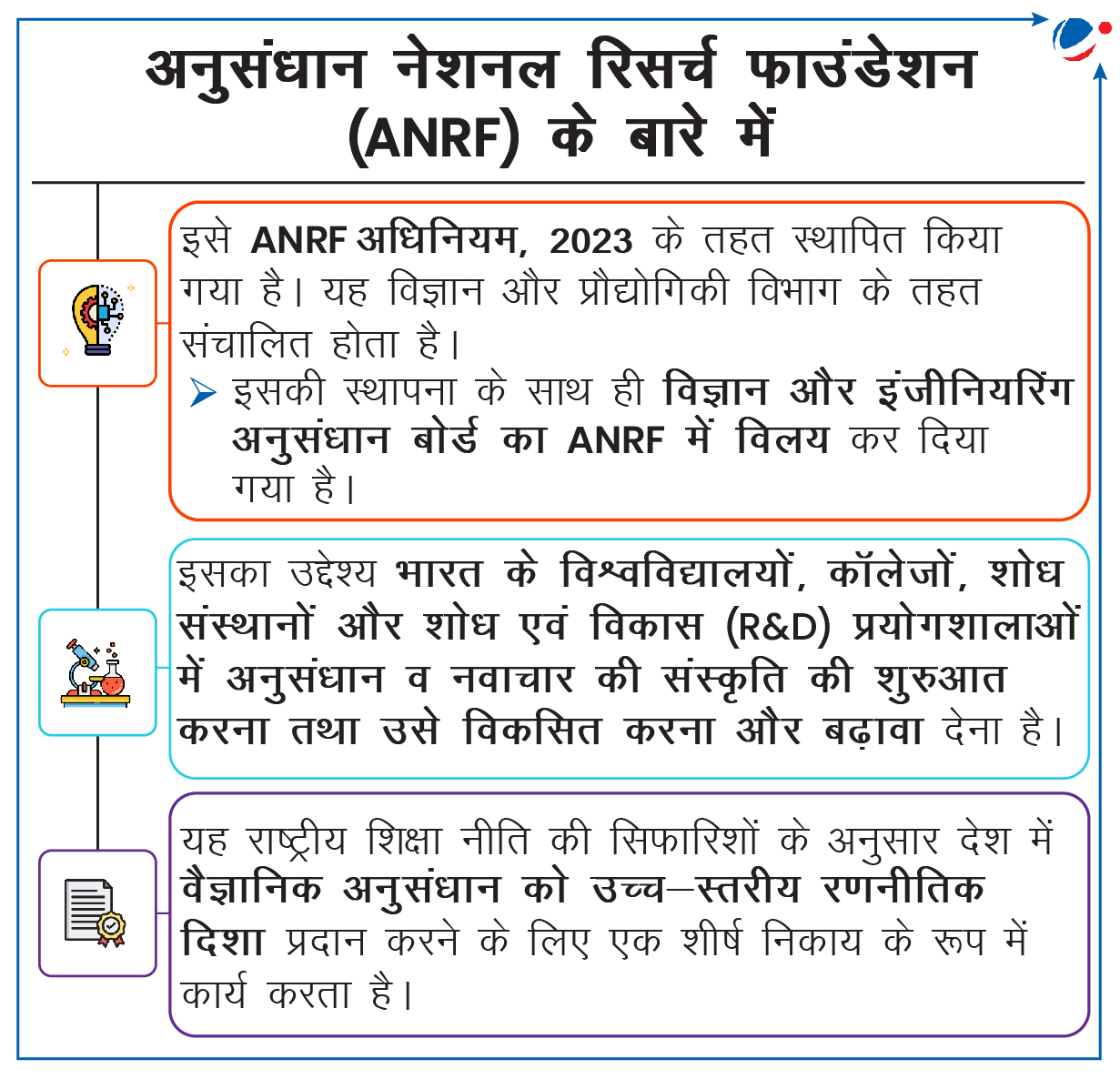

1 sourceये ANRF की ऐसी शुरुआती दो पहलें हैं, जो अकादमिक अनुसंधान और औद्योगिक उपयोग के बीच के अंतर को समाप्त करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएंगी।

प्रधान मंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान अनुदान (Prime Minister Early Career Research Grant: PMECRG) के बारे में-

- इस अनुदान को एक लचीले बजट के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें अनुसंधान को आसान बनाने हेतु प्रगतिशील पहलें शामिल हैं।

- PMECRG निम्नलिखित पर केंद्रित है-

- उच्च गुणवत्ता वाले रचनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना;

- शोधकर्ताओं को ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने में सक्षम बनाना;

- तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाना;

व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति से संबंधित मिशन (MAHA) योजना के तहत मिशन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) (MAHA-EV) के बारे में-

- यह आयात पर निर्भरता को कम करने और घरेलू नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख EV प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित है।

- यह सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह पहल निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी वर्टिकल्स पर ध्यान केंद्रित करती है-

- ट्रॉपिकल EV बैटरी और बैटरी सेल;

- पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन और ड्राइव; तथा

- ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।

- साथ ही, यह पहल EVs के लिए आवश्यक कल-पुर्जों के डिजाइन एवं विकास में घरेलू क्षमताओं को बढ़ाएगी।

इस पहल का महत्त्व:

- यह पहल भारत को EV के घटकों के विकास के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। साथ ही यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा भी देगी।

- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाकर, यह एक हरित और संधारणीय भविष्य में योगदान देगी।

Article Sources

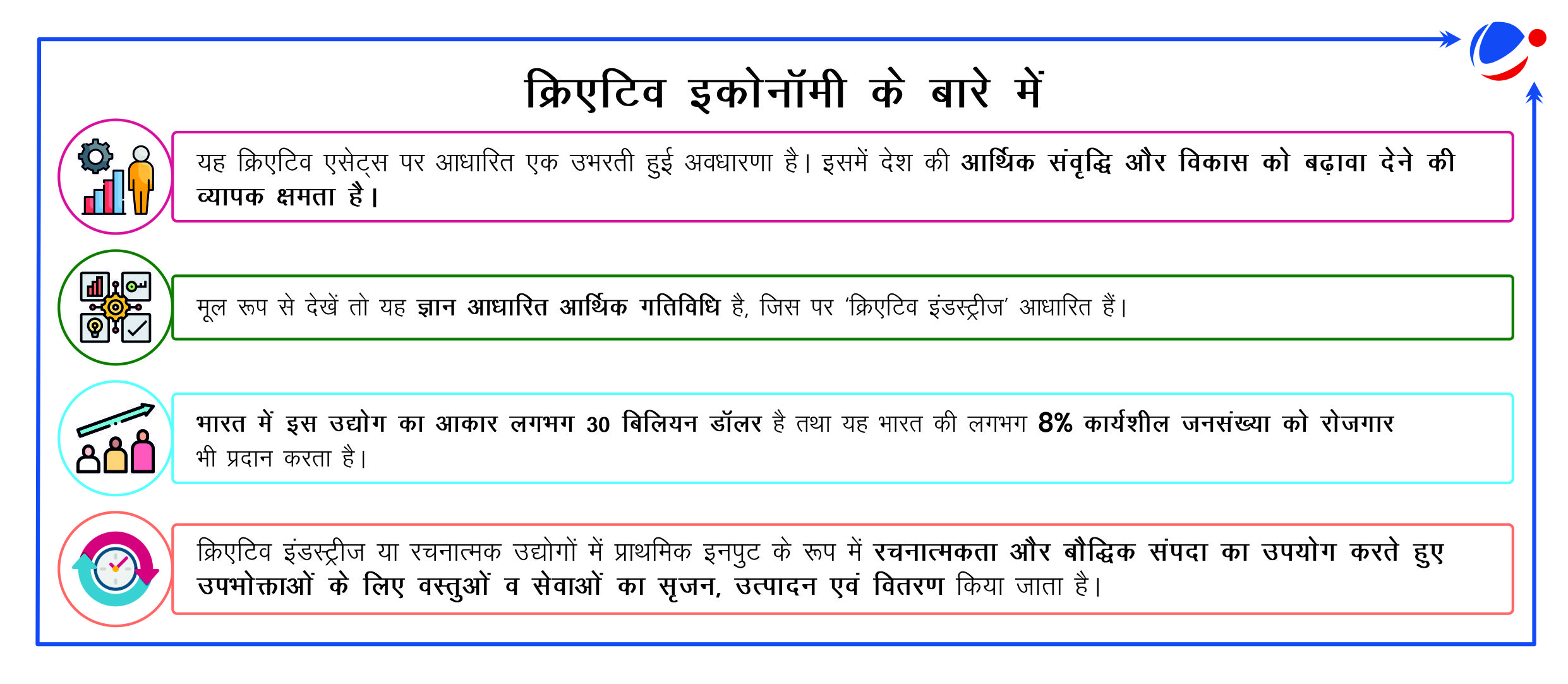

1 source2022-23 के बजट में एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) क्षेत्र के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसी प्रस्ताव के अनुसरण में AVGC-XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE) का गठन किया गया है।

- इससे भारत में क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।

NCoE की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:

- इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित किया जाएगा।

- इसका अस्थायी नाम इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इमर्सिव क्रिएटर्स (IIIC) रखा गया है।

- यह AVGC-XR क्षेत्र से जुड़े स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए एक इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा।

AVGC-XR के लिए ‘राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र’ के लाभ:

- AVGC-XR क्षेत्र में व्यापक वृद्धि की क्षमता: उदाहरण के लिए- फिक्की-EY रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत में एनीमेशन उद्योग की वृद्धि दर 25% है और इसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 46 बिलियन रुपये (2023) है।

- अलग-अलग इमर्सिव प्रौद्योगिकियों के लिए ट्रायल की सुविधा: इन प्रौद्योगिकियों में वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR), मिक्स्ड रियलिटी (MR) और 3D मॉडलिंग शामिल हैं।

- स्वदेशी बौद्धिक संपदा (IP) का सृजन: इससे घरेलू जरूरतों को पूरा करने और वैश्विक स्तर पर भी विस्तार करने के साथ-साथ भारत की डिजिटल क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

- रोजगार के अवसर: इससे संबंधित शिक्षा, कौशल उद्योग, विकास एवं नवाचार के क्षेत्र में 5,00,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

- इससे वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।