सुर्ख़ियों में क्यों?

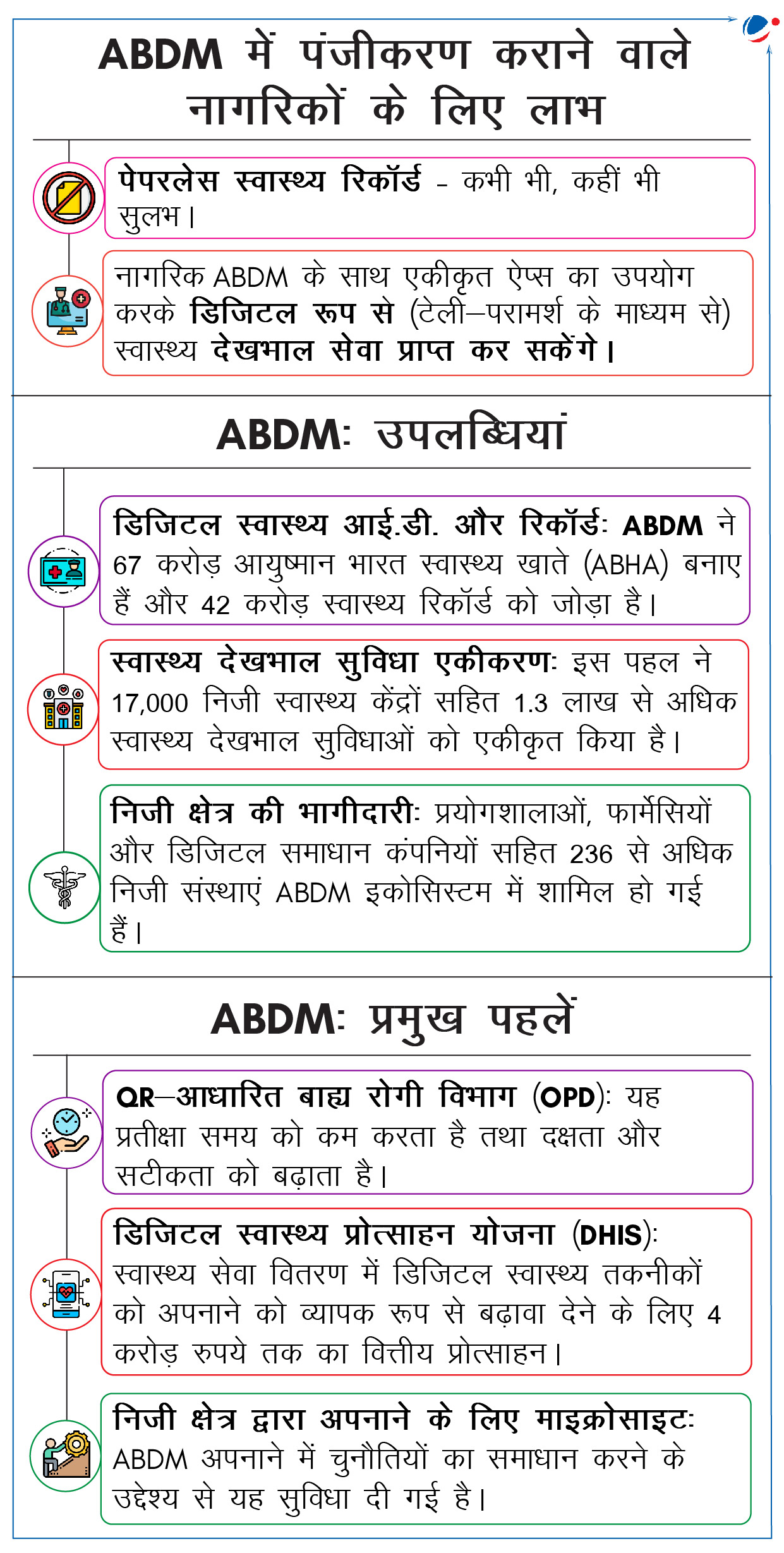

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। यह मिशन डिजिटल स्वास्थ्य को सक्षम करने की दिशा में तीन वर्षों की उपलब्धि का प्रतीक है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के बारे में

- ABDM का उद्देश्य देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एकीकृत करना है।

- ABDM एक 'डिजिटल इकोसिस्टम' के रूप में डिजिटल परामर्श, रोगियों की सहमति जैसी कई अन्य सुविधाओं को भी सक्षम बनाएगा।

- मुख्य सिद्धांत:

- समावेशिता;

- निःशुल्क पंजीकरण;

- इच्छानुसार ABDM इकोसिस्टम से बाहर निकलने का अधिकार;

- किसी के मेडिकल रिकॉर्ड का विवरण किसी अन्य जगह न होने के साथ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ;

- गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए संघीय ढांचा;

- स्वैच्छिक भागीदारी।

- कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।

- ABDM संरचना के घटक

- आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) ID: यह व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को संग्रहीत और प्रबंधित करने हेतु नागरिकों के लिए एक विशिष्ट 14-अंकीय संख्या है।

- हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR): यह सभी तरह की चिकित्सा पद्धतियों में हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स का एकीकृत संग्रह है।

- हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री (HFR): यह देश की स्वास्थ्य सुविधाओं (सार्वजनिक और निजी दोनों) का संग्रह है।

- हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर (HIE-CM): यह सुनिश्चित करता है कि डेटा का विनिमय सूचित सहमति के आधार पर हो।

- यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (UHI): यह स्वास्थ्य सेवाओं की खोज और वितरण को सुगम बनाता है।

- नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज (HCX): यह बीमा भुगतान प्रणाली को मानकीकृत करता है।

डिजिटल स्वास्थ्य के बारे में

- WHO के अनुसार, डिजिटल स्वास्थ्य "स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकास और उपयोग से संबंधित ज्ञान एवं अभ्यास का क्षेत्र" है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- डिजिटल स्वास्थ्य अनुप्रयोग: इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड; टेलीमेडिसिन; स्वास्थ्य पहलुओं की निगरानी के लिए धारण करने योग्य उपकरण; तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का प्रबंधन, भंडारण और आदान-प्रदान के लिए स्वास्थ्य सूचना प्रणाली।

- डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां: डेटा की अधिक मात्रा में पैटर्न को तेजी से पहचानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बिग डेटा; इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स (अंतर-संबंधित चिकित्सा उपकरण); चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी; डिजिटल जीनोमिक्स, आदि।

डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का महत्त्व

- सुगमता से मेडिकल रिकॉर्ड साझा करना: IT-सक्षम उपकरणों के माध्यम से भारतीय नागरिक अपने डॉक्टरों के साथ प्रिस्क्रिप्शन, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट और एक्स-रे डायग्नोस्टिक्स साझा कर सकते हैं।

- विशिष्ट व्यक्तिगत चिकित्सा खाता: इसके तहत प्रत्येक नागरिक के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य ID और डिजिटल रजिस्ट्री बनती है, ताकि स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों के बीच निर्बाध चर्चा की सुविधा मिल सके।

- चिरकालिक बीमारियों का प्रबंधन: यह उन पुरानी बीमारियों के प्रबंधन में सहायता करता है, जो पिछले 15 वर्षों में एक गंभीर लोक स्वास्थ्य चुनौती बन गई हैं।

- साथ ही, यह लोक स्वास्थ्य निगरानी में सुधार करता है और दीर्घकालिक रूप से साक्ष्य-आधारित नीतियों को भी बढ़ावा देता है।

- गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए बेहतर उपचार: डेटा पोर्टेबिलिटी की सहायता से गंभीर रूप से बीमार रोगियों, विशेष रूप से विविध बीमारियों से पीड़ित रोगियों के उपचार में तेजी आ सकती है।

- समग्र मेडिकल हिस्ट्री का संग्रह: डिजिटल स्वास्थ्य एक क्लिक पर डॉक्टर्स को रोगी की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी देने वाला संग्रह तैयार करता है। यह को-मॉर्बीडिटी (सह-रुग्णता) वाले रोगियों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि कोविड-19 के दौरान भी देखने को मिला था।

- साथ ही, यह रोगियों को विकल्प भी प्रदान करता है कि वे कौन से रिकॉर्ड स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करना चाहते हैं।

- डिजिटल इकोसिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रूप से डिजिटल रूप में संग्रहीत रहें।

डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं

- निजता और सुरक्षा संबंधी मुद्दे: अनधिकृत डेटा एक्सेस और उल्लंघन से रोगी की निजता का उल्लंघन हो सकता है और पहचान की चोरी को बढ़ावा मिल सकता है।

- उदाहरण के लिए- एकत्रित किए गए व्यक्तिगत डेटा का बीमा कंपनियों और फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा लक्षित विज्ञापन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

- एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह: AI जैसी तकनीकें अनुचित या भेदभावपूर्ण उपचार का कारण बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, यह स्वास्थ्य देखभाल में नस्लीय और नृजातीय असमानता पैदा कर सकती है।

- समानता और पहुंच संबंधी मुद्दे: डिजिटल स्वास्थ्य तकनीकों और डिजिटल साक्षरता कौशल तक असमान पहुंच सुभेद्य आबादी को सुविधाओं का लाभ उठाने से रोक सकती है।

- उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी डेटा दर्ज करने और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में एक चुनौती उत्पन्न कर सकती है।

- डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में विश्वास की कमी: उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) डिजिटल प्रणाली की कुछ विफलताओं ने यह दर्शाया कि डिजिटल समाधानों को अपनाने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं का विश्वास जीतना कितना आवश्यक है।

- डिजिटल कार्ड में मानकीकरण का अभाव: भारत वर्तमान में डिजिटल कार्ड्स (जैसे- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, पीएम-जेएवाई कार्ड, आधार कार्ड, आदि) की कवरेज एवं गुणवत्ता को मानकीकृत करने की समस्या से जूझ रहा है। इससे डेटा माइग्रेशन और ट्रांसफर की समस्याएं पैदा होती हैं। साथ ही, डेटा सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

- अलग-अलग स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में संचार संबंधी चुनौतियां: भारत में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के कारण संचार में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।

आगे की राह

- सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देना: यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंटेलिजेंट हेल्थ सॉल्यूशन का मूल्यांकन विविध उपयोगकर्ता आधार पर किया जाए। इसमें विस्थापित आबादी और विविध नस्लीय/ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल होने चाहिए। इससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और सहयोगात्मक निर्णय को बढ़ावा मिलेगा।

- तकनीकी दक्षता को मजबूत करना: डिजिटल हेल्थ टूल्स का बेहतर लाभ उठाने के लिए मेडिकल टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच डिजिटल कौशल में सुधार करना चाहिए।

- लक्षित समाधानों को बढ़ावा देना: अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित हेल्थ टूल्स के लिए कस्टमाइज्ड और व्यक्तिगत दृष्टिकोण सृजित करना चाहिए।

- नैतिक पर्यवेक्षण का निर्माण करना: डेटा संग्रह, साझाकरण और उपयोग के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने तथा "नैतिक संहिता" का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक औपचारिक शासी निकाय की स्थापना की जा सकती है।