सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मनी के वेल्थंगरहिल्फ़ गैर-सरकारी संगठनों ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI), 2024 जारी किया।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI), 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

वैश्विक निष्कर्ष:

- सूचकांक के अनुसार, 42 देशों में भुखमरी का स्तर चिंताजनक स्थिति में है। इस प्रकार 2030 तक शून्य भुखमरी का लक्ष्य हासिल करना असंभव लग रहा है। वर्तमान प्रगति की गति से विश्व 2160 तक भी निम्न भुखमरी स्तर प्राप्त नहीं कर पाएगा।

- विश्व का GHI स्कोर 18.3 है, जिसे भुखमरी की गंभीरता के पैमाने पर मध्यम स्तर का माना जाता है।

- रिपोर्ट में लैंगिक असमानता, जलवायु परिवर्तन और भुखमरी के बीच संबंध को दर्शाया गया है। जेंडर, जलवायु और खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि संबंधित नीतियों एवं हस्तक्षेपों में इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।

- महिलाएं और लड़कियां आमतौर पर खाद्य असुरक्षा और कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। वे मौसम की चरम स्थितियों और जलवायु आपात स्थितियों के प्रभावों से भी असमान रूप से पीड़ित होती हैं।

रिपोर्ट में भारत से संबंधित निष्कर्ष:

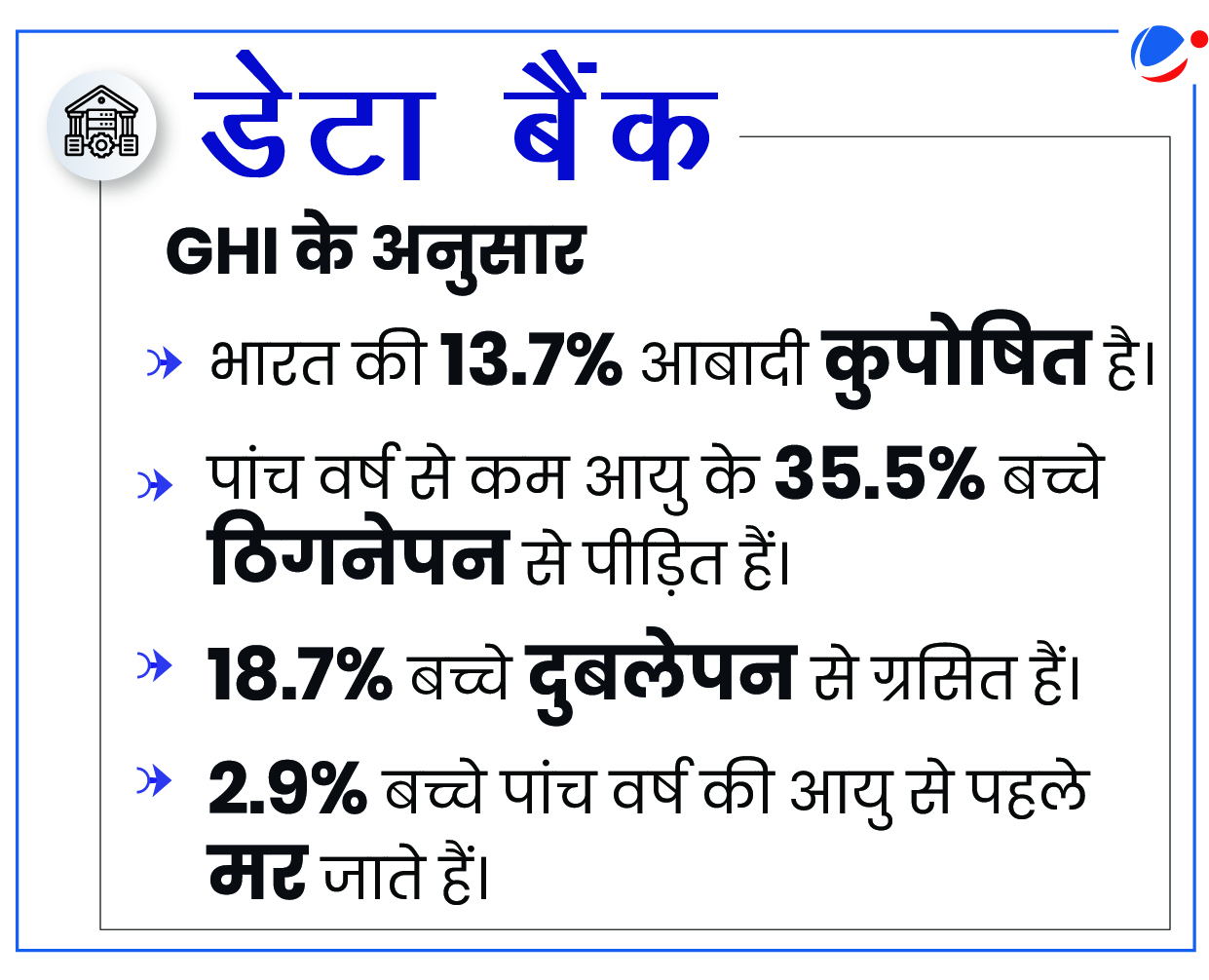

- भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर है। भारत के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 41 अन्य देश "गंभीर" श्रेणी में हैं। गौरतलब है कि भारत 2023 में 111वें स्थान पर था।

- भारत का GHI स्कोर: 27.3 है।

- भारत का GHI स्कोर वर्ष 2000 से कम हो गया है, लेकिन बाल दुबलापन और बाल ठिगनापन का स्तर अभी भी बहुत अधिक है।

- माताओं में कुपोषण की स्थिति भारत में बच्चों को कुपोषित बनाए रखने का एक प्रमुख कारक है। यह तथ्य मातृ स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता को उजागर करता है।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि GHI भुखमरी का गलत माप प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार, इसमें गंभीर पद्धतिगत खामियां हैं, जो दुर्भावना से प्रेरित हैं। GHI में उजागर की गई कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं:

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) से जुड़ी प्रमुख समस्याएं

- GHI मापने की पद्धति: सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले चार में से तीन संकेतक बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इस तरह ये संकेतक किसी देश की पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं।

- बाल ठिगनापन और बाल दुबलापन तथा 5 वर्ष से कम आयु में बाल मृत्यु दर जैसे मानक भुखमरी के अलावा अन्य कई कारकों के जटिल मिश्रण पर भी निर्भर करते हैं। इन कारकों में पेयजल, स्वच्छता, आनुवंशिकी, पर्यावरण और संतुलित भोजन आदि शामिल हैं।

- दोषपूर्ण संकेतक: कई अध्ययनों में अल्पपोषण के संकेतक के रूप में बाल ठिगनेपन को अपनाए जाने को चुनौती दी गई है। ऐसा इसलिए, क्योंकि सुपोषित आबादी में भी बाल ठिगनेपन की प्रवृत्ति देखी जाती है।

- पुराने डेटा का उपयोग: GHI की गणना करने में पुराने डेटा का उपयोग किया जाता है और इसलिए इसकी पुष्टि करना तर्कसंगत नहीं लगता है।

- उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनेपन और दुबलेपन का डेटा हर साल नहीं बल्कि प्रत्येक 8-10 वर्ष में उपलब्ध होता है।

- सैंपल/ नमूने का छोटा आकार: कुपोषित आबादी के अनुपात (Proportion of the Undernourished: PoU) का संकेतक नमूने के बहुत छोटे आकार पर किए गए जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है।

- एक आयामी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस रिपोर्ट में अल्पपोषित आबादी के अनुपात (POU) के अनुमान के आधार पर भारत की रैंकिंग को कम करके 16.3 प्रतिशत पर ला दिया गया है।

भुखमरी संकट के लिए उत्तरदायी कारण

- युद्ध या संघर्ष: गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे 309 मिलियन लोगों में से लगभग 70% लोग गरीब या संघर्ष-ग्रस्त देशों में रहते हैं। मध्य पूर्व; पूर्वी, मध्य और पश्चिमी अफ्रीका; कैरेबियन क्षेत्र; दक्षिण एशिया तथा पूर्वी यूरोप में हिंसा एवं अस्थिरता विशेष रूप से चिंताजनक है।

- संघर्ष की स्थिति में खाद्य उत्पादन में गिरावट आती है तथा लोग अपने घरों और आय के स्रोतों से दूर हो जाते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि अक्सर यह स्थिति सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करती है।

- जलवायु संकट: यह वैश्विक भुखमरी में तेजी से वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है। सूखे जैसे जलवायु संकट जीवन, फसलें और आजीविका को नष्ट कर देते है। जलवायु संकट के कारण लोग अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं।

- कमजोर अर्थव्यवस्था: महामारी के कारण धीमी रिकवरी और यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप वैश्विक मंदी व आर्थिक तनाव उत्पन्न हुए हैं। इन खराब स्थितियों ने निम्न और मध्यम-आय वाले देशों को अधिक प्रभावित किया है।

- इसके परिणामस्वरूप, खाद्य वस्तुओं की कीमतें उच्च बनी हुई हैं। इसके चलते सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जुड़ा निवेश सीमित हो गया है।

- विस्थापन: जबरन विस्थापित लोगों को खाद्य असुरक्षा से जुड़ी विशिष्ट सुभेद्यताओं का सामना करना पड़ता है। इसमें रोजगार, आजीविका, भोजन और आश्रय तक सीमित पहुंच तथा घटती मानवीय सहायता पर निर्भरता आदि शामिल है। ऐसा खासकर सूडान के दारफुर क्षेत्र में देखा गया है।

भारत में कुपोषण के प्रसार के लिए उत्तरदायी कारक

- शहरीकरण: यह खाद्य प्रणालियों, आहार और जीवन शैली को नया रूप देता है। यह सस्ते, अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक पहुंच बढ़ाता है। साथ ही, यह निष्क्रिय जीवन शैली को भी प्रोत्साहित करता है।

- उदाहरण के लिए- यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बिक्री 2012 और 2018 के बीच लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है।

- कुपोषित माताएं: अधिकांश भारतीय महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं और गरीब एवं कुपोषित माताएं कुपोषित बच्चों को जन्म देती हैं।

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, एनीमिया का प्रसार 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं में 57.0 प्रतिशत है, जबकि यह किशोरियों में 59.1 प्रतिशत और गर्भवती महिलाओं में 52.2 प्रतिशत है।

- निम्न शैक्षिक स्तर और सामाजिक-आर्थिक स्थिति: अशिक्षित माताओं से जन्मे बच्चों और सबसे निचले आर्थिक स्तर के परिवारों के बच्चों में कुपोषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है।

- कमजोर वर्ग: अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बच्चों में न्यूनतम आहार विविधता की विफलता सबसे अधिक (79 प्रतिशत) है। इसके बाद अनुसूचित जाति (77.2%) और अनुसूचित जनजाति (76%) के बच्चों का स्थान है।

भारत में भुखमरी से निपटने के लिए उठाए गए कदम

वैश्विक स्तर पर भुखमरी से निपटने के लिए उठाए गए कदम

|

निष्कर्ष

इस डॉक्यूमेंट में की गई नीतिगत सिफारिशों में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति जवाबदेही को मजबूत करना होगा और पर्याप्त भोजन के अधिकार को लागू करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। साथ ही, खाद्य प्रणालियों और जलवायु नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए जेंडर के प्रति परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए लैंगिक, जलवायु और खाद्य न्याय को एकीकृत एवं बढ़ावा देने हेतु निवेश भी करना होगा।