सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी (महाराष्ट्र), पाली और प्राकृत (बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश), असमिया (असम) और बंगाली (पश्चिम बंगाल) भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी।

शास्त्रीय भाषा के बारे में

- शास्त्रीय भाषाएं भारत की समृद्ध और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक हैं। ये भाषाएं अपने बोलने वाले समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं।

- भारत सरकार ने पहली बार 2004 में भाषाओं की एक नई श्रेणी 'शास्त्रीय भाषाएं' की स्थापना की।

- शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने हेतु प्रस्तावित भाषाओं की पात्रता की जांच करने के लिए 2004 में संस्कृति मंत्रालय ने साहित्य अकादमी के तहत भाषाई विशेषज्ञ समिति (LEC) का गठन किया।

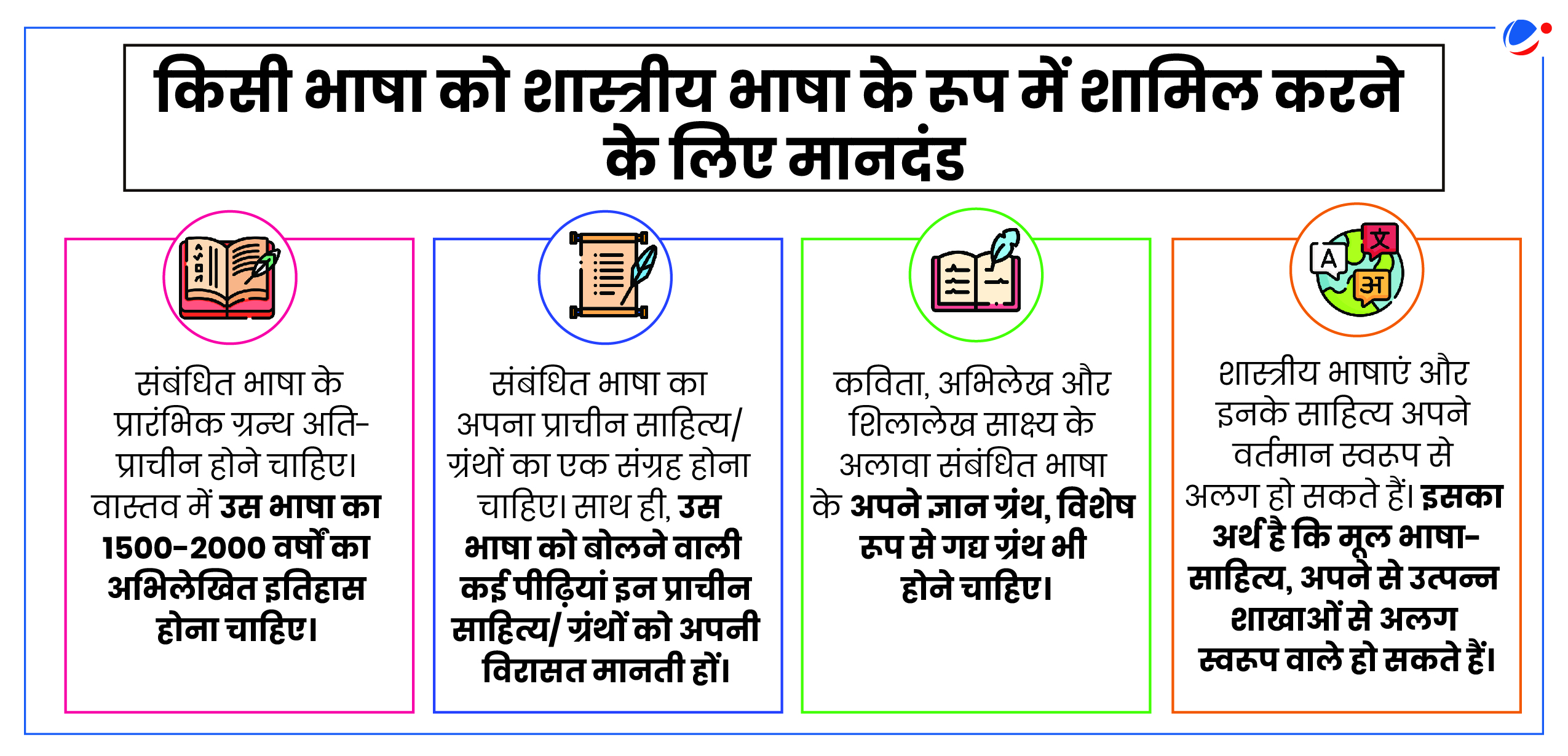

- शास्त्रीय भाषा का दर्जा के लिए 2005 का संशोधित मानदंड निम्नलिखित है:

- संबंधित भाषा के प्रारंभिक ग्रन्थ अति-प्राचीन होने चाहिए। इस भाषा का 1500-2000 वर्षों का अभिलेखित इतिहास होना चाहिए।

- संबंधित भाषा का प्राचीन साहित्य/ ग्रंथों का अपना संग्रह होना चाहिए। साथ ही, इस भाषा को बोलने वाली कई पीढ़ियां इन प्राचीन साहित्य/ ग्रंथों को अपनी विरासत मानती हों।

- उसकी साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए। (वर्तमान में यह मानदंड हटा दिया गया है। इसका आगे वर्णन किया गया है।)

- शास्त्रीय भाषाएं और इनके साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि मूल भाषा-साहित्य, अपने से उत्पन्न शाखाओं से अलग स्वरूप वाले हो सकते हैं।

- इससे पहले, छह भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। ये हैं; तमिल (2004), संस्कृत (2005), तेलुगु और कन्नड़ (2008), मलयालम (2013) और उड़िया (2014)।

- ये सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।

- किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड को 2024 में भाषाई विशेषज्ञ समिति ने फिर से संशोधित किया था (इन्फोग्राफिक देखें)।

- 'मौलिक साहित्यिक परंपरा' संबंधी मानदंड को 2005 के संशोधित मानदंडों से हटा दिया गया। समिति के अनुसार 'मौलिक साहित्यिक परंपरा को साबित करना या अस्वीकार करना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी प्राचीन भाषाएं एक-दूसरे से प्रभावित रही हैं।

नई शास्त्रीय भाषाओं के बारे में

- प्राकृत: यह इंडो-आर्यन (भारोपीय) भाषाओं का निकटता से संबंधित एक समूह है। दरअसल प्राचीन भारत में संस्कृत अभिजात वर्ग की बोलचाल और साहित्यिक कृतियों तक सीमित थी, वहीं प्राकृत आमजन की भाषा थीं।

- प्राकृत वास्तव में क्षेत्रीय भाषा उप--प्रकारों को दर्शाती है।

- लगभग दूसरी या तीसरी शताब्दी से भारतीय उपमहाद्वीप में कई साहित्यिक ग्रंथों को प्राकृत में लिखा गया।

- बौद्ध साहित्य पालि भाषा में लिखे गए हैं। यह प्राकृत भाषा का एक रूप है।

- प्रथम चार या पांच शताब्दियों में दक्षिण एशिया के राजवंशों के शासकों के कई शिलालेखों में इस भाषा का उपयोग किया गया है।

- गुप्तकाल से पहले के शिलालेख विशेषकर अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में हैं।

- गुप्त शासकों के समय तक, प्राकृत भाषा का मानकीकरण हो गया था और इसने अपनी स्थानीय विशेषताएं खो दी थी।

- पालि: पारंपरिक रूप से इसकी पहचान मागधी प्राकृत से की गई है। धम्मपद जैसी प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक रचनाएं और जातक कथाएं पालि भाषा में लिखी गई हैं।

- पालि को थेरवाद बौद्ध संप्रदाय की भाषा के रूप में जाना जाता है। बौद्ध पालि ग्रन्थ तीन सामान्य भागों या तीन पिटारी में विभाजित है। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें शामिल हैं:

- विनय पिटक (अनुशासन ग्रंथ): यह बौद्ध संघ और मठ के नियमों या अनुशासन से संबंधित ग्रंथ है।

- सुत्त पिटक (उपदेश ग्रंथ): यह सबसे बड़ा त्रिपिटक है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश, और कुछ धार्मिक कविताएं शामिल हैं।

- अभिधम्म पिटक: यह बौद्ध धर्म के दर्शन का संग्रह है।

- पालि को थेरवाद बौद्ध संप्रदाय की भाषा के रूप में जाना जाता है। बौद्ध पालि ग्रन्थ तीन सामान्य भागों या तीन पिटारी में विभाजित है। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें शामिल हैं:

- मराठी: मराठी इंडो-आर्यन (भारोपीय) भाषा है। आधुनिक मराठी का उद्भव महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ है, जो पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा थी। गौरतलब है कि महाराष्ट्री प्राकृत सातवाहनों की राजकीय भाषा थी।

- आधुनिक मराठी का सबसे प्रारंभिक प्रमाण सतारा के एक ताम्र-पट्टिका शिलालेख से पाया गया है, जो 739 ई. का है।

- बंगाली और असमिया: इन दोनों भाषाओं की उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुआ है। मागधी प्राकृत पूर्वी भारत में लोकप्रिय भाषा थी। मागधी, मगध दरबार की राजकीय भाषा थी।

प्राकृत भाषा के अन्य रूप

|

शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के लाभ

- वित्तीय सहायता: शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से उस भाषा के विकास के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। इससे अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है, अकादमिक खोजों को प्रोत्साहन मिलता है और भाषा को संरक्षित रखने, बढ़ावा देने और संरक्षित करने में मदद मिलती है।

- दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण: शास्त्रीय भाषा का दर्जा पांडुलिपियों और प्राचीन ग्रंथों के दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए व्यवस्थित प्रयासों को बढ़ावा मिलता है। इससे भावी पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित रखा जा सकता है।

- सांस्कृतिक पहचान में वृद्धि: यह दर्जा संबंधित भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, बोलने वालों की भाषाई पहचान को मजबूत करता है तथा राष्ट्रीय और वैश्विक संस्कृति में उनकी भाषा के योगदान पर गर्व का एहसास दिलाता है।

- रोजगार: इन भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, दस्तावेज़ीकरण और डिजिटलीकरण के कार्यों से संग्रह, अनुवाद, प्रकाशन और डिजिटल मीडिया में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

- उदाहरण के लिए, शास्त्रीय भाषाओं से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है; स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है; इवेंट मैनेजमेंट, पर्यटन और आतिथ्य-सत्कार में रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है।

- अध्ययन केंद्र: शास्त्रीय भाषा के दर्जे के साथ, विश्वविद्यालयों और संस्थानों को इन भाषाओं के अध्ययन के लिए विशेष केंद्र स्थापित करने, उनकी दृश्यता बढ़ाने और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए फंड प्राप्त होता है।

- उदाहरण के लिए, प्राचीन तमिल ग्रंथों का अनुवाद करने और तमिल में कोर्स शुरू करने के लिए केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की गई है।

शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

|

निष्कर्ष

शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करके, केंद्र सरकार भारत के विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों की भाषाई विविधता का संरक्षण करना चाहती है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आने वाली पीढ़ियां शास्त्रीय भाषाओं की गहरी ऐतिहासिक जड़ों के बारे में जान सकें और उन पर गौरवान्वित महसूस कर सकें। इसके अलावा, सरकार का यह कदम भाषाई विविधता के महत्त्व की भी पुष्टि करता है और देश की सांस्कृतिक पहचान को दिशा देने में शास्त्रीय भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है।