सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों के गठन की व्यवहार्यता पर चिंता जताई है। गौरतलब है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 द्वारा ग्राम न्यायालयों के गठन को अनिवार्य किया गया है।

- ग्राम न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय मिलने के अवसरों से वंचित न किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकट की गई मुख्य चिंताएं

- राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों का गठन अनिवार्य है या नहीं: ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें ग्राम न्यायालयों का गठन कर सकती हैं। इसमें निश्चितता का अभाव है कि राज्य सरकार को ग्राम न्यायालयों का गठन करना ही होगा।

- संसाधनों की कमी: पहले से ही मौजूदा न्यायालयों के लिए सीमित संसाधनों का सामना कर रही राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त ग्राम न्यायालयों को वित्त-पोषित करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।

- उच्चतर न्यायपालिका पर कार्य बोझ का बढ़ना: इन ग्राम न्यायालयों का प्राथमिक उद्देश्य जिला और सिविल अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करना है। लेकिन इनकी अप्रभावित से उच्चतर न्यायालयों पर बोझ बढ़ सकता है। इससे अंततः हाई कोर्ट्स पर अपील व रिट याचिकाओं का भी बोझ बढ़ेगा।

ग्राम न्यायालयों की मुख्य विशेषताएं

- गठन: इन्हें जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए गठित किया जा सकता है।

- राज्य सरकार, संबंधित हाई कोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए 'न्यायाधिकारी' की नियुक्ति करती है।

- अधिकार क्षेत्र: यह एक मोबाइल कोर्ट होगा, जिसके सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के अधिकार-क्षेत्र होंगे।

- विवाद समाधान प्रक्रिया: विवादों का समाधान सुलह-समझौते की सहायता से किया जाना चाहिए।

- सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकारों (Conciliators) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

- ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करते हैं। गौरतलब है कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से बाध्य नहीं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

ग्राम न्यायालयों के कार्यान्वयन की स्थिति

ग्राम न्यायालयों को समर्थन देने वाली पहलें

|

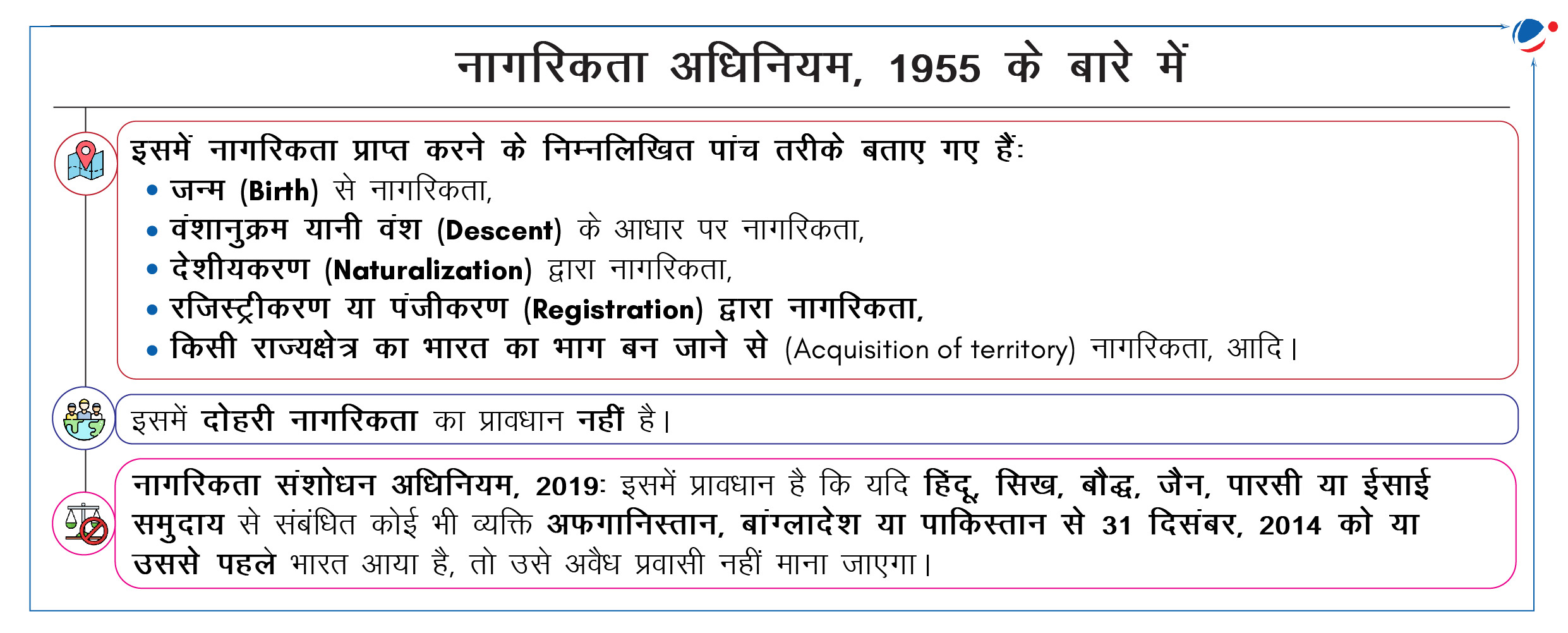

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम की ‘धारा 6A’ की वैधता को बरकरार रखा।

- ‘धारा 6A’ नागरिकता अधिनियम, 1955 का एक विशेष प्रावधान है। इसे वर्ष 1985 में केंद्र सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित “असम समझौते” के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1985 के जरिए शामिल किया गया था।

- इस धारा के तहत, 1 जनवरी, 1966 से 24 मार्च, 1971 के बीच पूर्वी पाकिस्तान (यानी वर्तमान बांग्लादेश) से असम में आकर बसे सभी व्यक्तियों को विदेशी घोषित किए जाने की तारीख से दस वर्ष बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- नागरिकता अधिनियम में धारा 6A को जोड़ने के लिए संसद की विधायी क्षमता पर कोर्ट का फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद ने संविधान के अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची की सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 17 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग कर यह कानून बनाया है।

- गौरतलब है कि संघ सूची की प्रविष्टि 17 नागरिकता, देशीयकरण (Naturalisation) और विदेशी/ गैर-नागरिक (Aliens) से संबंधित है।

- अनुच्छेद 14 (समानता): असम का विशेष नागरिकता कानून अनुच्छेद 14 के तहत समानता का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि प्रवासियों के मामले में असम की स्थिति शेष भारत से एकदम अलग है।

- संस्कृति पर प्रभाव {अनुच्छेद 29 (1)}: इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रवासियों ने असम के लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है।

- 24 मार्च, 1971 के कटऑफ डेट पर: यह कटऑफ डेट भी उचित है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने 26 मार्च, 1971 को ही पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था।

- इस कटऑफ डेट के बाद आए प्रवासियों को युद्ध के कारण आए प्रवासी माना गया, न कि विभाजन के चलते भारत आए प्रवासी।

ITU की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (WTSA), 2024 नई दिल्ली में आयोजित की गई।

- WTSA, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मानकीकरण कार्य के लिए शासी सम्मेलन है। यह सम्मेलन प्रत्येक चार वर्षों पर आयोजित किया जाता है।

- वर्ष 2024 का यह सम्मेलन ITU-WTSA का भारत और एशिया-प्रशांत में आयोजित पहला सम्मेलन था।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के बारे में

- उत्पत्ति: इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। पेरिस में हस्ताक्षरित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ अभिसमय से अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ की स्थापना हुई थी।

- बाद में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) कर दिया गया था।

- भूमिका:

- यह डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।

- सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने हेतु नवाचार का उपयोग करना और सभी को दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ना।

- सदस्य: भारत सहित 193 सदस्य देश।

- मुख्यालय: जिनेवा (स्विट्जरलैंड)