परिचय

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान-की-मून ने करुणा के संबंध में महात्मा गांधी के विचारों के महत्त्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की स्थापना से बहुत पहले ही इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया और उनका पालन किया था। गांधीजी ने नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे वैश्विक नेताओं को भी प्रेरित किया। निस्संदेह महात्मा गांधी के सभी प्रमुख मूल्य, जैसे- अहिंसा, सत्य, शांति, न्याय और समावेशिता भी करुणा की ठोस बाह्य अभिव्यक्तियां हैं।

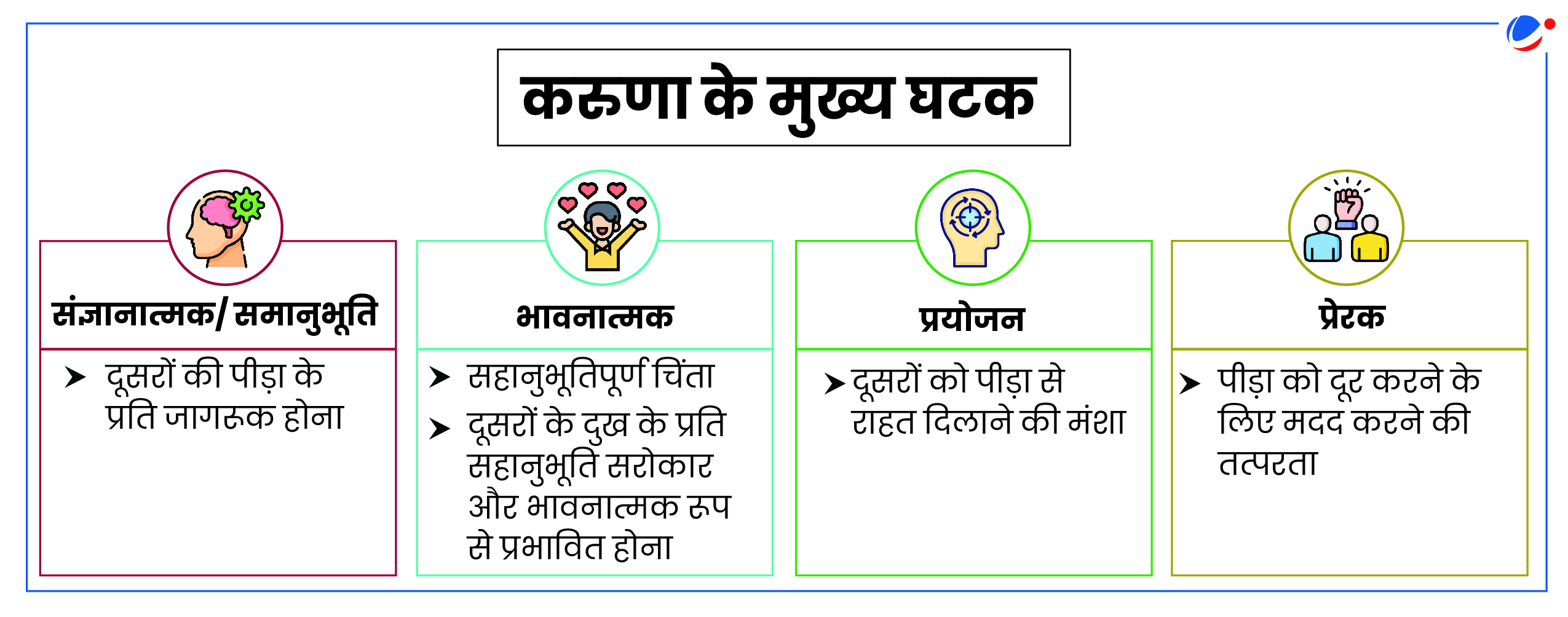

करुणा क्या है?

- यह दूसरों के दुख के कारण उत्पन्न होने वाली भावना है, जिसमें उस दुख को कम करने की इच्छा भी जागृत होती है। यह सहानुभूति और समानुभूति से अलग है क्योंकि-

- सहानुभूति (Sympathy) किसी दूसरे के दुख या पीड़ा के प्रति दया या दुःख की भावना है, जबकि समानुभूति (Empathy) दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता है। वहीं, करुणा दूसरों के दुख को कम करने की इच्छा के साथ-साथ सहानुभूति और समानुभूति दोनों का संयोजन है।

- यह एक सार्वभौमिक नैतिकता है, जो सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक सीमाओं से कहीं बढ़कर है।

महात्मा गांधी के कौन-से प्रमुख मूल्य करुणा को बढ़ावा देते हैं?

- सत्याग्रह: यह दूसरों को चोट पहुँचाए बिना अपने अधिकारों को सुरक्षित करने का तरीका है।

- गांधीजी का सत्याग्रह ब्रिटिश जमींदारों द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों के निर्मम शोषण को देखने के बाद करुणा से प्रेरित हुआ था।

- महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह साल 1917 में बिहार के चंपारण ज़िले में शुरू किया था।

- गांधीजी का सत्याग्रह ब्रिटिश जमींदारों द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों के निर्मम शोषण को देखने के बाद करुणा से प्रेरित हुआ था।

- समानता: गांधीजी ने अस्पृश्यता को एक अभिशाप माना। भेदभाव का शिकार हुए लोगों के प्रति उनकी करुणा ने उन्हें इसके खिलाफ लड़ने हेतु प्रेरित किया।

- उन्होंने महिला सशक्तीकरण के लिए भी काम किया और महिलाओं को त्याग तथा अहिंसा की प्रतिमूर्ति बताया।

- मानवता के प्रति सम्मान: गांधीजी के मन में अत्याचारियों के प्रति भी दया थी और उन्होंने कभी भी अंग्रेजों से नफरत नहीं की।

- दया: गांधीजी ने शाकाहार को अपना जीवन दर्शन बनाया था और नैतिक आधार पर जानवरों के वध की निंदा करते थे।

- उनका कहना था कि "चिकित्सकीय सलाह के बावजूद मैं भूख से मरना पसंद करूंगा, लेकिन जानवरों का मांस नहीं खाऊंगा।"

- सर्वोदय (सभी का कल्याण): उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर को देखा और माना कि मानवता की सेवा के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है।

- अहिंसा: यह परम लक्ष्य यानी सत्य को प्राप्त करने का एक साधन है। अहिंसा का उनका मूल्य एक सकारात्मक अवधारणा थी, जो किसी को चोट न पहुँचाने या हिंसा न करने के विचार के साथ-साथ निःस्वार्थ कार्य के प्रति प्रेम का प्रचार भी करती थी।

- उन्होंने सत्य को एक सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में माना, जिसे न केवल शब्दों में बल्कि विचारों में भी लागू किया जाना चाहिए।

- प्रकृति के प्रति चिंता: उन्होंने बड़े पैमाने पर शहरीकरण से होने वाले नुकसान का जिक्र कर प्रकृति तथा जैव विविधता के संरक्षण का आह्वान किया।

- उनके अनुसार, "पृथ्वी में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं।"

- परोपकारिता या आत्म-बलिदान: गांधीजी का समाज के लिए निःस्वार्थ तरीके से कार्य करना दूसरों के प्रति उनकी परोपकारिता और करुणा का एक उदाहरण है।

- "जब भी आप संदेह में हों, या जब अहंकार बहुत बढ़ जाए, तो उस सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर आदमी का चेहरा याद कीजिए जिसे आपने देखा हो और खुद से पूछिए कि आप जो कदम उठाने की सोच रहे हो, क्या उससे उसे कोई फायदा होगा।"

- ट्रस्टीशिप की अवधारणा: गांधीजी के अनुसार, जमींदारों व अमीर लोगों को अपनी संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में काम करना चाहिए, जैसे उन्होंने अपनी संपत्ति और भौतिक वस्तुओं के अधिकार आम लोगों को समर्पित कर दिए हैं।

महात्मा गांधी द्वारा बताए गए सात घातक सामाजिक पाप

|

करुणा के संबंध में महात्मा गांधी के विचारों की समकालीन प्रासंगिकता

- जलवायु संकट का समाधान करना: प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीने का गांधीजी का दर्शन जलवायु संकट से निपटने में विशेष रूप से प्रासंगिक है।

- समकालीन संघर्ष का समाधान: "पाप से नफरत करो, पापी से नहीं" - इस संबंध में उनका दृष्टिकोण मानवीय गरिमा को बनाए रखते हुए उन लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिनसे हम असहमत हैं।

- आर्थिक संकट से निपटना: गांधीजी के अनुसार, अर्थशास्त्र का सही मायने में अर्थ सामाजिक न्याय के माध्यम से सभी की भलाई को समान रूप से बढ़ावा देना है।

- उनका ध्यान आत्मनिर्भरता, उत्पादन केंद्रों के विकेन्द्रीकरण, ट्रस्टीशिप के विचार, आदि पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समावेशी आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा देना था।

- सामाजिक परिवर्तन की ताकत: महात्मा गांधी के विचारों को स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलों में उपयोग में लाया जा रहा हैं, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरणादायी आंदोलनों का काम कर रहे हैं।

- समाज में विखंडन से निपटना: समावेशी आध्यात्मिकता का उनका दृष्टिकोण सभी धर्मों का सम्मान करता है। यह अंतर-धार्मिक संवाद के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

करुणा को आत्मसात करने के लिए आगे की राह

- बचपन से ही करुणा को आत्मसात करना: सहायता और प्रेरणा प्रदान करने से बच्चों में दूसरों के प्रति जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। इससे उन्हें भविष्य में दयालु व्यक्ति या नेतृत्वकर्ता बनने में मदद मिलेगी।

- सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना: इसमें सामाजिक क्षेत्रों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को समझना और उनके समाधान के लिए पहलें शुरू करना शामिल है।

- आत्म-करुणा का अभ्यास करना: दूसरों की पीड़ा और भावनाओं को समझने में सक्षम होने के लिए, सबसे पहले खुद की पीड़ा और भावनाओं पर विचार करना होगा।

- गलतियों और असफलताओं को स्वीकार करना: धैर्य रखने और दूसरों तथा खुद की गलतियों के लिए क्षमा करने पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देना चाहिए।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी के मूल्य परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में अत्यधिक प्रभावी बने हुए हैं, जो करुणा, समानता और प्रगति युक्त भविष्य प्राप्त करने के लिए ज्ञान से सुसज्जित और सशक्त नागरिकों की एक पीढ़ी को तैयार करते हैं। उनकी मान्यताएं वर्तमान चुनौतियों से निपटने में भारत के साथ-साथ पूरे विश्व को भी प्रेरित करती हैं।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिएहाल ही में, आप योग्यता आधारित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रखंड विकास अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। अपनी पढ़ाई के उद्देश्य से आप अपने पैतृक गांव से दूर एक महानगर में चले गये थे। रिजल्ट की घोषणा के बाद, आप लगभग 5 वर्षों के बाद अपने गांव जाने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचकर, आप अपनी मौसी से मिलते हैं, जो एक वर्ष पहले विधवा हो गई थीं। आपने देखा कि उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, जैसे कि उन्हें पारिवारिक समारोहों में शामिल नहीं होने दिया जाता है, रसोई और घर के मुख्य क्षेत्रों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है, आदि। इससे परेशान होकर आपने अपने माता-पिता से बात करने का फैसला किया, जिन्होंने आपको बताया कि वहां के ग्रामीण विधवा महिलाओं को अपशकुन मानते हैं और उनसे दूरी बनाए रखते हैं। 21वीं सदी में आपके गांव और अपने घर में ऐसी मान्यताओं की मौजूदगी ने आपको परेशान कर दिया है। उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:1. करुणा को परिभाषित करते हुए सुझाव दीजिए कि दूसरों के प्रति करुणा के गुणों को आत्मसात करने से भेदभावपूर्ण सामाजिक समस्याओं से निपटने में कैसे मदद मिलेगी? 2. इसमें शामिल प्रमुख हितधारकों की पहचान कीजिए और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों पर चर्चा कीजिए। 3. आप यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे कि आपके गांव से ऐसी मान्यताएं खत्म हो जाएं? |