सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार के 100 दिनों के एजेंडे के दौरान अमृत 2.0 (अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0) सुधारों के तहत 'जल ही अमृत' पहल का शुभारंभ किया गया।

जल ही अमृत (JHA) के बारे में

- पृष्ठभूमि: अमृत 1.0 की सफलता के आधार पर, इस दूसरे चरण का उद्देश्य "जल-सुरक्षित शहर (Water-Secure Cities)" सुनिश्चित करना है।

- जल ही अमृत पहल का उद्देश्य:

- सीवेज उपचार संयंत्रों (Sewage Treatment Plants: STPs) के कुशल प्रबंधन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना।

- गौरतलब है कि STPs को प्रयुक्त जल उपचार संयंत्र (Used Water Treatment Plants: UWTPs) भी कहा जाता है।

- पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए, संधारणीय जल पुनर्चक्रण पद्धतियों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले उपचारित जल की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना।

- निर्माण कार्य, उद्योग और सिंचाई जैसे कई क्षेत्रों में जल का पुन: उपयोग कर जल चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।

- सीवेज उपचार संयंत्रों (Sewage Treatment Plants: STPs) के कुशल प्रबंधन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना।

- अन्य उद्देश्य: अंतर-शहरी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; उपचार फैसिलिटी संबंधी क्षमता का निर्माण करना; तथा व्यवस्थित सुधारों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले उपचारित जल को छोड़ने को प्रोत्साहित करना।

- रेटिंग आधारित प्रोत्साहन की रणनीति: प्रयुक्त जल उपचार संयंत्रों (UWTPs) को स्टार रेटिंग प्रणाली के माध्यम से स्वच्छ जल क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। साथ ही, व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)/ पैरास्टेटल एजेंसियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

- पैरास्टेटल्स एजेंसियां ऐसी संस्थाएं/ संगठन हैं, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन के तहत कार्य करते हैं।

- जल ही अमृत के पीछे निहित तर्क: उपचारित प्रयुक्त जल (Treated used water) का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग मुख्यतः जल संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने एवं पेयजल संसाधनों पर दबाव को कम करने की आधारशिला है।

अमृत (AMRUT) के बारे में | ||

| अमृत 1.0 | अमृत 2.0 |

प्रारंभ | 2015 | 2021 |

अवधि | मिशन अवधि 2015-2020 | मिशन अवधि 2021-2026 (5 वर्ष) |

कवरेज | 500 शहर और कस्बे | देश के सभी वैधानिक शहर |

फोकस क्षेत्र | जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, स्टॉर्म वाटर या वर्षा जल अपवाह की निकासी, हरित स्थान और पार्क, नॉन-मोटराइज्ड शहरी परिवहन | देश के सभी वैधानिक शहरों में सभी घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज, 500 शहरों में सीवरेज/ सेप्टेज प्रबंधन का कवरेज |

जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग (Water Recycling & Reuse) के बारे में

- परिभाषा: अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त एवं इस्तेमाल हो चुके या अपशिष्ट जल का उपचार करके किसी लाभकारी उद्देश्य हेतु उसका दुबारा उपयोग ही जल का पुनः उपयोग (या जल पुनर्चक्रण) कहलाता है।

- संभावित पुनः उपयोग हेतु जल के स्रोत: नगरपालिका अपशिष्ट जल, औद्योगिक प्रक्रिया और शीतलन में प्रयुक्त जल, स्टॉर्म वाटर, कृषि अपवाह और रिटर्न फ्लो आदि।

जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लाभ

- पर्यावरणीय लाभ:

- जल पुनर्चक्रण से अन्य उद्देश्यों के लिए संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों से ताजे जल का उपयोग कम हो जाता है। इससे जल की गुणवत्ता में सुधार होता है और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में गिरावट को रोका जा सकता है।

- इससे संबंधित क्षेत्र में ताजे जल को निकालने या परिवहन के लिए आवश्यक ऊर्जा की बचत होती है। उदाहरण के लिए- सिंचाई में उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आती है।

- भूजल पुनर्भरण से ताजे जल के संसाधनों को संरक्षित करने और लवणीकरण में कमी लाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए- बेंगलुरु में जल संकट से निपटने के लिए उपचारित जल को झीलों में छोड़ा जा रहा है, ताकि यह प्राकृतिक रूप से जमीन में रिसकर भूजल स्तर को बढ़ा सके। इससे उथले जलभृतों के पुनर्भरण में मदद मिल रही है।

- पुनर्चक्रित जल का उपयोग आर्द्रभूमि और नदी तटीय पर्यावासों के निर्माण या उन्हें बेहतर करने के लिए किया जा सकता है।

- सामाजिक-आर्थिक लाभ:

- इसकी मदद से जल संकटग्रस्त या शुष्क क्षेत्रों के लिए जल की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है।

- यह उद्योग (उदाहरण- कर्नाटक में STPs के 30 कि.मी. के भीतर स्थित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए यह नियम बनाया गया है कि वे उपचारित जल को प्राथमिकता देंगे) और कृषि (उदाहरण- हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उपचारित जल को कृषि उपयोग के लिए पुनः उपयोग किया जाता है) जैसे आर्थिक क्षेत्रकों को आसानी से उपलब्ध जल स्रोत प्रदान कर सकता है।

- अपशिष्ट जल के उपचार से प्राप्त पोषक तत्वों के उपयोग से कृषि की गुणवत्ता में भी सुधार होता है।

- उदाहरण के लिए- कार्बन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस युक्त अपशिष्ट जल।

जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग के समक्ष चुनौतियां

- जल का सटीक तरीके से उपचार करना: औद्योगिक अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग के लायक बनाने हेतु पहले उसमें से तेल, लवण, ठोस पदार्थ और खनिजों को हटाने के लिए गहन उपचार की आवश्यकता होती है।

- संयंत्र के लिए आवश्यक निवेश: जल पुनर्चक्रण प्रणालियां आमतौर पर महंगी होती हैं, क्योंकि वे एडवांस तकनीकों पर आधारित होती हैं और उनका निर्माण एवं संचालन भी खर्चीला होता है।

- मेम्ब्रेन का जाम होना और उसके रख-रखाव से जुड़ी चुनौतियां: गंदगी के कारण फ़िल्टर करने वाले मैम्ब्रेन की दक्षता में कमी आती है। इसके अलावा, मैम्ब्रेन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित तौर पर सफाई या महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है।

- जल पुनर्चक्रण में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता: जल की गुणवत्ता जितनी कम होगी, उपचार उतना ही अधिक गहन होगा और पुनर्चक्रण प्रक्रिया के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी।

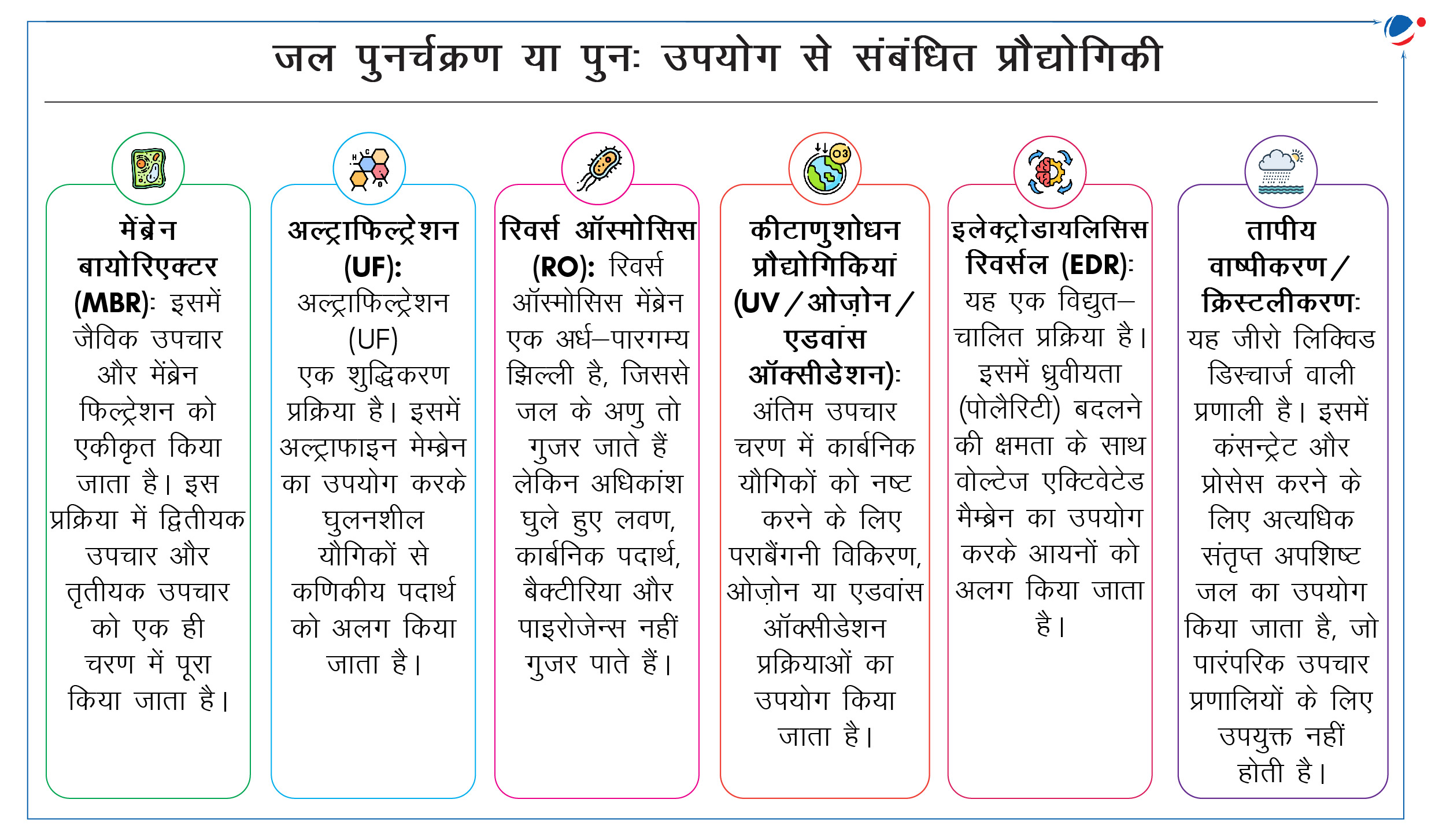

- दिशा-निर्देशों का अभाव: कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग जैसे कई क्षेत्रों में उपचारित जल के पुन: उपयोग के लिए विशिष्ट एवं अलग-अलग मानक और नियम निर्धारित किए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्रक में उपचारित जल की गुणवत्ता के लिए अलग-अलग मानक होते हैं। उपचारित जल के लिए आवश्यक शुद्धता के स्तर को प्राप्त करने के लिए, बुनियादी जैविक उपचार से लेकर एडवांस रिवर्स ऑस्मोसिस तक, कई तरह की उपचार प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है।

- रूढ़िवादिता: सामाजिक मान्यताएं और सांस्कृतिक रूढ़ियां उपचारित अपशिष्ट जल को स्वच्छ और सुरक्षित मानने में बाधा बनती हैं, जिसके कारण लोग इसका उपयोग करने से हिचकिचाते हैं।

भारत और जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग

|

जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए आगे की राह

- उद्योगों के द्वारा जल पुनर्चक्रण एवं पुन: उपयोग के लिए मानक स्थापित करना: उद्देश्य आधारित मानकों को लागू करके अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और संसाधन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने, उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने आदि का प्रयास करना चाहिए।

- जल पुनर्चक्रण तंत्र को प्रोत्साहित करना: सरकार को अपनी नीतियों के जरिए जल उपचार प्रौद्योगिकियों और जल दक्षता बढ़ाने के लिए अनुसंधान करने वाले उद्योगों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

- इसके तहत ड्यूल प्लंबिंग प्रणालियों को सब्सिडी देनी चाहिए। साथ ही, आवासीय क्षेत्रों को गैर-पेय उपयोगों के लिए उपचारित जल का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए संपत्ति कर में छूट प्रदान करनी चाहिए।

- टायर्ड वॉल्यूमेट्रिक प्राइसिंग व्यवस्था को लागू करना: उदाहरण के लिए, गैर-पुनर्चक्रित जल के लिए अधिक दरें तय करनी चाहिए, ताकि नगरपालिकाओं और हाउसिंग सोसाइटीज को पुनर्चक्रित जल के विकल्प को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

- सार्वजनिक निजी भागीदारी को सुविधाजनक बनाना: अपशिष्ट जल उपचार संबंधी बुनियादी ढांचे को विकसित करने और बनाए रखने के लिए निजी क्षेत्रक की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ सरकारी वित्तीय सहायता को मिलाकर सार्वजनिक निजी भागीदारी को सुविधाजनक बनाना चाहिए।

- व्यापार योग्य जल-उपयोग क्रेडिट प्रणाली को लागू करना: उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के आधार पर क्रेडिट प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इसके लिए विश्व बैंक समूह के अपशिष्ट जल पुन: उपयोग प्रमाण-पत्रों के फ्रेमवर्क का पालन किया जाना चाहिए।