जिम्मेदार पूंजीवाद (Responsible Capitalism)

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए ‘जिम्मेदार पूंजीवाद’ की आवश्यकता को रेखांकित किया।

- भारत की वित्त मंत्री ने मेक्सिको में टेक लीडर्स राउंडटेबल को संबोधित करते हुए ‘जिम्मेदार पूंजीवाद’ की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए केवल आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करने की ही चुनौती नहीं है, बल्कि असमानता को कम करने और सभी के लिए अवसर पैदा करने की भी चुनौती है।

जिम्मेदार पूंजीवाद (Responsible Capitalism) से क्या आशय है?

- यह वास्तव में एक प्रकार की आर्थिक अप्रोच है, जो नैतिक मूल्यों को व्यावसायिक गतिविधियों में एकीकृत करती है।

- इसमें निम्नलिखित तत्व शामिल हैं-

- व्यावसायिक लाभ को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने पर जोर देना,

- व्यवसायियों द्वारा केवल शेयरधारकों के रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय सामाजिक कल्याण, निष्पक्षता और पर्यावरणीय संधारणीयता में योगदान देना।

जिम्मेदार पूंजीवाद की जरूरत क्यों है?

- वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सहायक: यह कंपनियों और सरकारों को असंधारणीयता, असमानता एवं अभाव जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है।

- लंबे समय तक व्यवसाय को जारी रखने में सहायक: केवल लाभ कमाने वाला व्यवसाय मॉडल लंबे समय तक उपयोगी नहीं रहता है। जिम्मेदार पूंजीवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे तकनीकी परिवर्तनों को बेहतर तरीके से अपनाने में भी मदद कर सकता है।

- नैतिक शासन और हितधारक पूंजीवाद को प्रोत्साहन: जिम्मेदार पूंजीवाद निर्णय लेने में निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी हितधारकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए और व्यवसाय के संचालन में कानूनी एवं नैतिक मानकों का पालन किया जाए।

भारत में ‘जिम्मेदार पूंजीवाद’ को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत CSR व्यय अनिवार्य किया गया है।

- पर्यावरण कानून: इनमें शामिल हैं- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, भारत स्टेज (BS)-VI के तहत वाहनों के लिए सख्त उत्सर्जन मानदंड, आदि।

- श्रम कानूनों में सुधार: पहले के सभी श्रम कानूनों का चार श्रम संहिताओं में विलय कर दिया गया है। ये संहिताएं हैं- वेतन संहिता; औद्योगिक संबंध संहिता; सामाजिक सुरक्षा संहिता; तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता।

- वित्तीय क्षेत्रक की पहलें: इनमें शामिल हैं- भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों को ऋण मानदंड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के ग्रीन बॉन्ड दिशा-निर्देश, आदि।

- Tags :

- जिम्मेदार पूंजीवाद

- टेक लीडर्स राउंडटेबल

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) {Annual Survey of Industries (ASI) For FY 2022-23}

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) जारी किया गया।

- उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) प्रमुख आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में विनिर्माण उद्योगों के संघटन, विकास और संरचना में परिवर्तन की गतिशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

सर्वेक्षण के मुख्य तथ्य

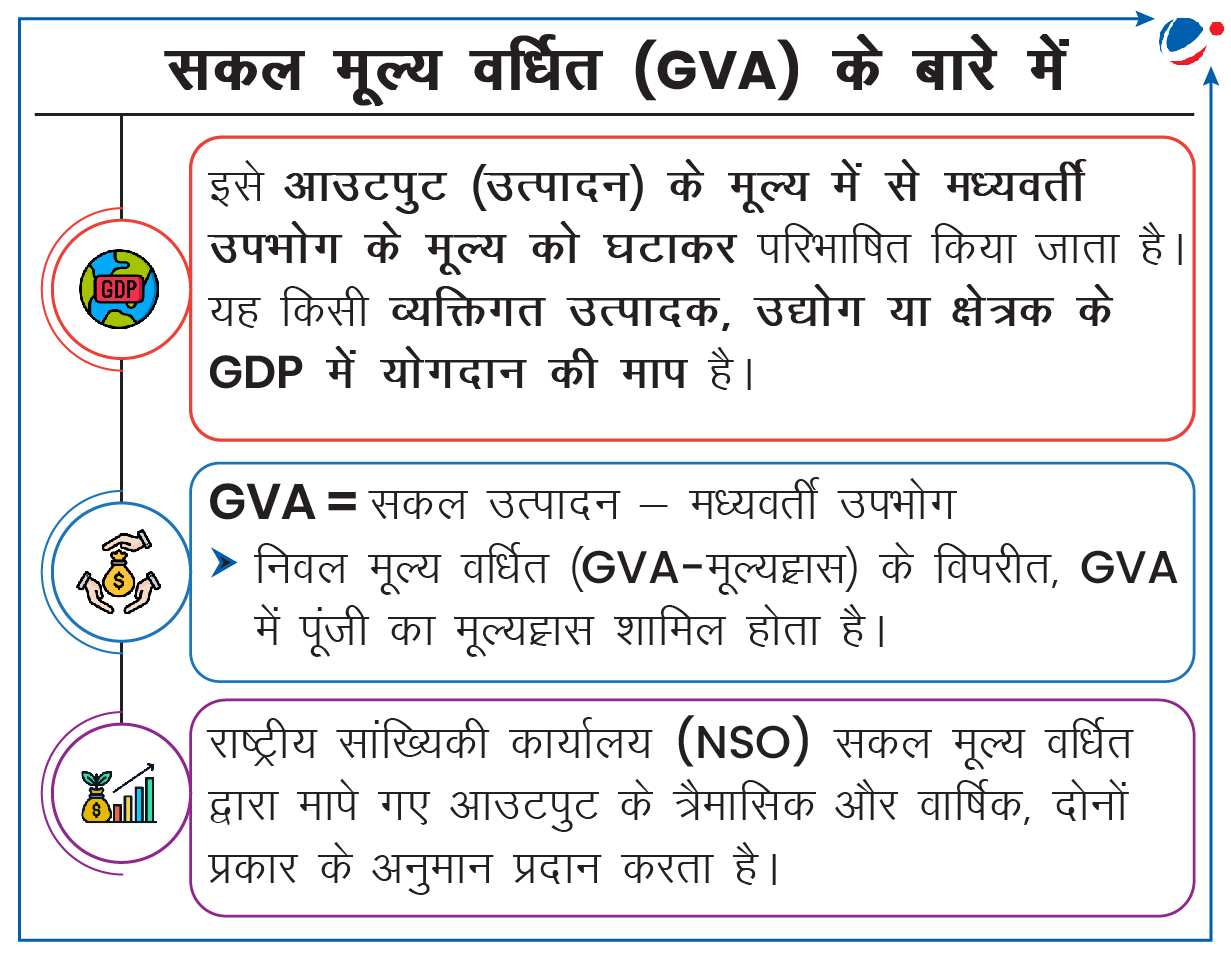

- सकल मूल्य वर्धित (Gross Value Added: GVA): 2021-22 की तुलना में 2022-23 में मौजूदा कीमतों में 7.3% की वृद्धि हुई थी।

- विनिर्माण GVA के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद गुजरात दूसरे स्थान पर रहा है।

- आर्थिक मापदंडों में वृद्धि: निवेशित पूंजी, GVA, रोजगार और मजदूरी जैसे निरपेक्ष मूल्य के संदर्भ में महामारी-पूर्व स्तर को पार कर लिया गया है।

- विनिर्माण क्षेत्रक के विकास चालक: इसमें मूल धातु, कोक व परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य उत्पाद आदि का निर्माण शामिल है।

- रोजगार: पिछले वर्षों की तुलना में 2022-23 में विनिर्माण क्षेत्रक में रोजगार में 7.4% की वृद्धि हुई है।

- सबसे अधिक रोजगार देने वाले राज्य: तमिलनाडु और उसके बाद महाराष्ट्र।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) के बारे में:

- यह सर्वेक्षण सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत संचालित किया जाता है। इसमें जम्मू और कश्मीर को बाहर रखा गया है, जहां ऐसा सर्वेक्षण जम्मू और कश्मीर सांख्यिकी अधिनियम, 2010 के तहत संचालित किया जाता है।

- शामिल किए गए उद्योग:

- कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2m(i और ii) के तहत पंजीकृत कारखाने;

- बीड़ी और सिगार श्रमिक (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के तहत बीड़ी एवं सिगार निर्माण प्रतिष्ठान;

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) में पंजीकृत नहीं होने वाले विद्युत उपक्रम;

- राज्यों द्वारा बनाए गए बिजनेस रजिस्टर ऑफ ईस्टैब्लिश्मेंट्स (BRI) में पंजीकृत 100 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयां आदि।

- Tags :

- उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

- ASI

इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण क्षेत्रक में इनपुट टैक्स क्रेडिट पात्रता के लिए दोहरे परीक्षण (‘कार्यक्षमता’ और ‘अनिवार्यता’) निर्धारित किए हैं।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई भवन किराये या पट्टे (CGST अधिनियम की अनुसूची 2, खंड 2 और खंड 5 के अनुसार) जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है, तो उसे संयंत्र माना जा सकता है।

- कार्यक्षमता परीक्षण यह निर्धारित करेगा कि कोई भवन संयंत्र के रूप में योग्य है या नहीं।

इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में

- इनपुट टैक्स क्रेडिट वस्तु एवं सेवा कर (GST) की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह कैस्केडिंग टैक्स (कर पर कर) से बचने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है।

- GST अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करदाता, जो व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान देय कर का भुगतान करता है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर में जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है।

- Tags :

- इनपुट टैक्स क्रेडिट

निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों में छूट योजना {Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RODTEP) Scheme}

सरकार ने RoDTEP योजना में बदलाव को मंजूरी दे दी।

मुख्य बदलावों पर एक नजर

- डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (DTA) इकाइयों के लिए: योजना को 30 सितंबर, 2025 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।

- प्राधिकार धारकों (डीम्ड एक्सपोटर्स को छोड़कर), निर्यातोन्मुख इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाइयों के लिए: इस वर्ष के अंत तक लागू रहेगी।

- नई दरों का लागू होना: RoDTEP समिति की सिफारिशों के आधार पर 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगी।

RoDTEP योजना के बारे में

- इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2021 में शुरू किया था।

- इस योजना के अंतर्गत उन निर्यातकों को संबद्ध शुल्क/ करों से प्राप्त राशि वापस कर दी जाती है, जिन्होंने अन्य योजनाओं के तहत छूट प्राप्त नहीं की है। इन संबद्ध शुल्कों/करों में शामिल हैं- स्थानीय कर, कोयला उपकर, मंडी कर आदि।

- RoDTEP योजना ने भारत से पण्य निर्यात योजना (MIS) का स्थान लिया है। MIS योजना ने वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को निर्यात सब्सिडी देकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) के प्रावधानों का उल्लंघन किया था।

- Tags :

- RoDTEP योजना

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

- भारत से पण्य निर्यात योजना (MIS)

भारतीय रिजर्व बैंक ने MIBOR बेंचमार्क पर समिति की रिपोर्ट जारी की (RBI Released Report of The Committee on MIBOR Benchmark)

हाल ही में, RBI ने मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट (MIBOR) बेंचमार्क पर गठित समिति की रिपोर्ट जारी की।

- इस रिपोर्ट में MIBOR की गणना की पद्धतियों में महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की गई है।

- साथ ही, समिति ने अधिक लोकप्रिय डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए एक नया सुरक्षित मुद्रा बाजार बेंचमार्क अपनाने का प्रस्ताव किया है।

MIBOR क्या है?

- यह ब्याज दर बेंचमार्क है। इस ब्याज दर पर कोई बैंक भारतीय इंटरबैंक बाजार में किसी अन्य बैंक से बिना कोलैटरल (जमानत) के धन उधार लेता है। इसे पहली बार 1998 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने शुरू किया था।

- इस बेंचमार्क ब्याज दर की गणना और प्रकाशन फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) द्वारा प्रतिदिन किया जाता है।

- वर्तमान में, इस ब्याज दर का निर्धारण नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम यानी NDS-कॉल सिस्टम में पहले घंटे में किए गए कारोबार के आधार पर किया जाता है।

- MIBOR की मौजूदा पद्धति की कमियां:

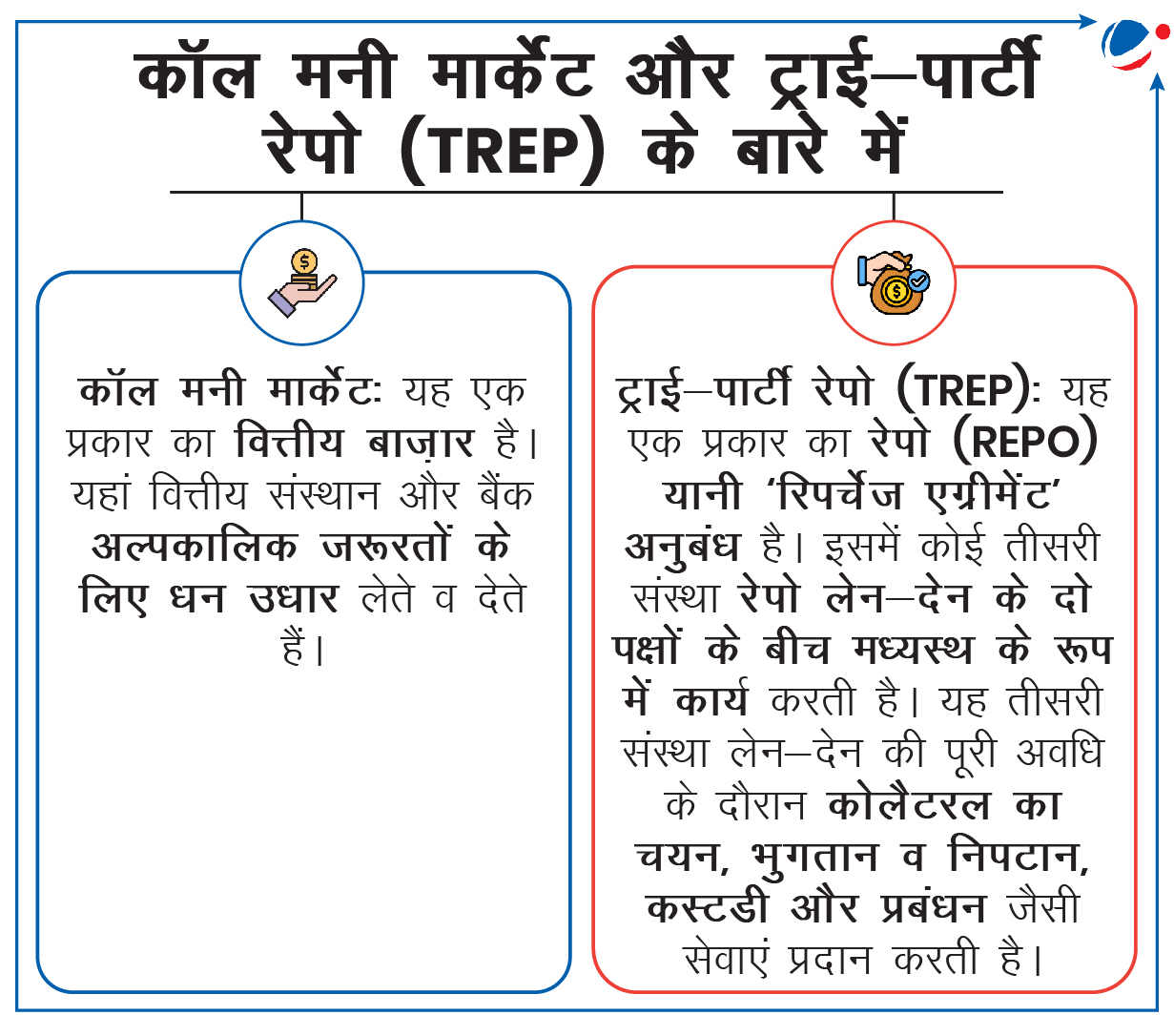

- कॉल मनी मार्केट के केवल कुछ कारोबार यानी मुद्रा बाजार के दैनिक कारोबार के केवल 1% के आधार पर ब्याज दर निर्धारित होती है।

- कॉल मनी मार्केट के आंशिक कारोबार पर आधारित होने के कारण MIBOR में अधिक उतार-चढ़ाव का जोखिम बना रहता है, आदि।

MIBOR समिति की मुख्य सिफारिशें

- MIBOR की गणना पद्धति में बदलाव: पहले घंटे की बजाय पहले तीन घंटों के कारोबार के आधार पर बेंचमार्क ब्याज दर निर्धारित की जानी चाहिए। इससे MIBOR कॉल मनी मार्केट में अधिक लेन-देन का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। इससे बेंचमार्क ब्याज दर की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

- सिक्योर्ड मुद्रा बाजार पर आधारित बेंचमार्क: FBIL सिक्योर्ड मुद्रा बाजार पर आधारित बेंचमार्क विकसित और प्रकाशित करेगा। इसे ‘सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट (SORR)’ कहा जाएगा।

- यह बेंचमार्क दर बास्केट रेपो और ट्राई-पार्टी रेपो (TREP) सेगमेंट्स के पहले तीन घंटों के कारोबार के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

- Tags :

- MIBOR

- MIBOR बेंचमार्क पर समिति की रिपोर्ट

- सिक्योर्ड मुद्रा बाजार पर आधारित बेंचमार्क

मौद्रिक नीति संचरण पर RBI का अध्ययन (RBI Study on Monetary Policy Transmission)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत में मौद्रिक नीति संचरण (MPT) और श्रम बाजारों पर अध्ययन जारी किया।

- यह अध्ययन मुद्रास्फीति की स्थिरता और मौद्रिक नीति पर श्रम बाजारों की अनौपचारिकता के प्रभाव का विश्लेषण करता है। इससे मौद्रिक नीति संचरण (Monetary Policy Transmission) पर नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है।

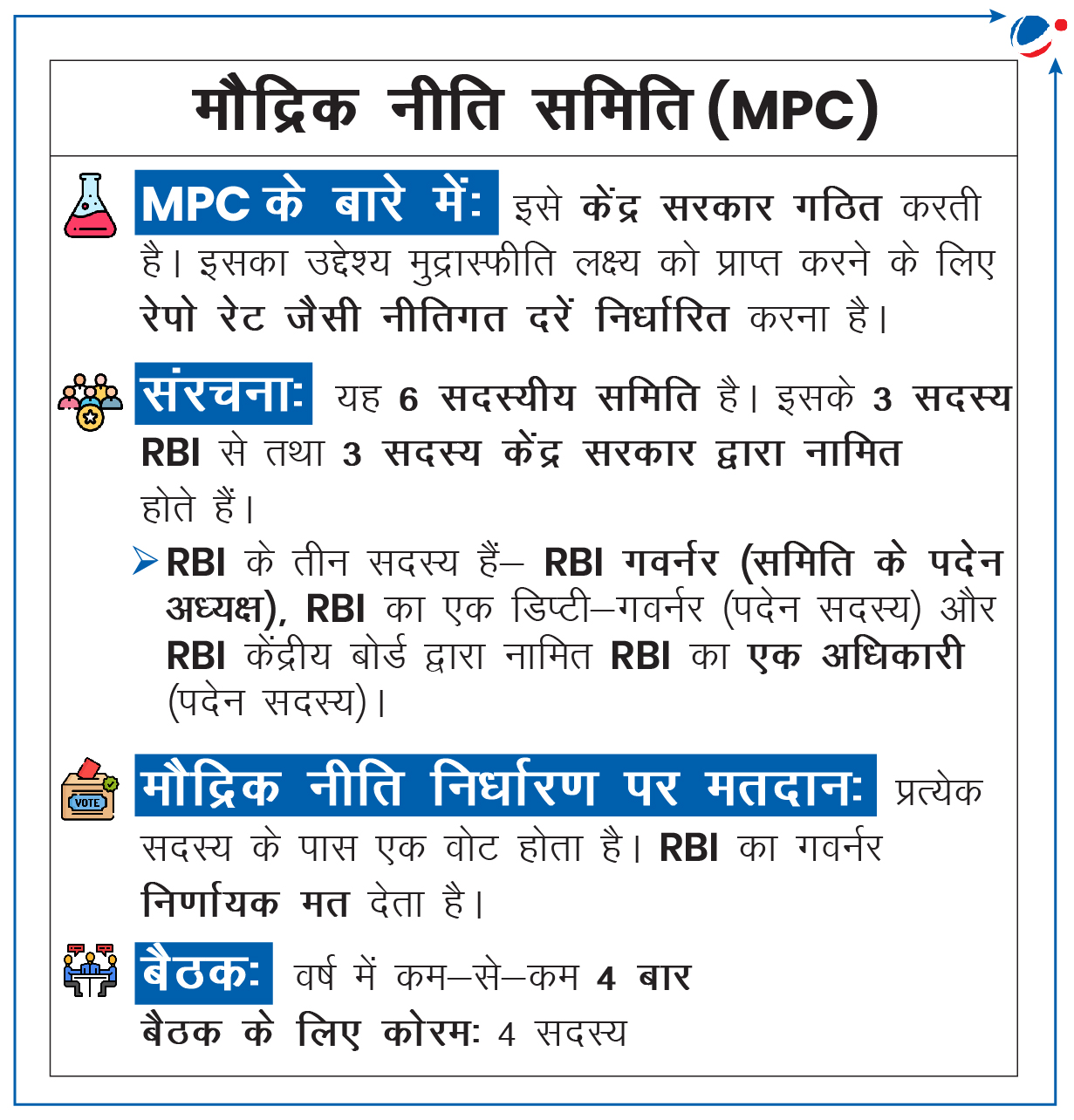

मौद्रिक नीति के बारे में

- मौद्रिक नीति किसी देश के केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध कार्रवाइयों का एक समूह है। इस नीति के जरिए भारत में RBI जैसे केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करके सतत आर्थिक संवृद्धि और मूल्य स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है।

- मौद्रिक नीति की वैधानिक स्थिति: RBI अधिनियम, 1934 में 2016 में संशोधन द्वारा RBI की मौद्रिक नीति को वैधानिक आधार प्रदान किया गया था।

- भारत में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क: केंद्र सरकार RBI के परामर्श से हर 5 साल पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है।

- लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य: वर्तमान फ्रेमवर्क के अनुसार RBI को मार्च 2026 तक मुद्रास्फीति को 4% के आसपास नियंत्रित रखना है। इसमें 2% कम या अधिक की अधिकतम छूट की अनुमति है। इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति को 2% से 6% के बीच नियंत्रित रखना होगा।

- मौद्रिक नीति प्रबंधन के साधन: इनमें रेपो दर व रिवर्स रेपो दर में वृद्धि या कमी जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साधन शामिल हैं।

- मौद्रिक नीति के प्रकार:

- विस्तारक (Expansionary): इसके तहत आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों में कमी की जाती है; तथा

- संकुचनकारी (Contractionary): इसके तहत आर्थिक गतिविधियों को धीमा करने और मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- मौद्रिक नीति संचरण: मौद्रिक प्रक्रिया में बदलाव से आर्थिक गतिविधियों में सुधार होता है। विशेष रूप से श्रम बाजार के अधिक औपचारिक होने के साथ गतिविधियों में और सुधार होता है।

- मौद्रिक नीति संचरण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मौद्रिक नीति में बदलाव मुद्रास्फीति और आर्थिक गतिविधि सहित अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं।

- बेरोजगारी पर प्रभाव: संकुचनकारी मौद्रिक नीति औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों प्रकार के बाजारों में बेरोजगारी में वृद्धि करती है।

- मैक्रोइकोनॉमिक संकेतकों पर प्रभाव: संकुचनकारी मौद्रिक नीति से कुल उपभोग, मुद्रास्फीति, निवेश, उत्पादन, पूंजी स्टॉक आदि में गिरावट दर्ज की जाती है।

- Tags :

- मौद्रिक नीति संचरण

- Monetary Policy Transmission

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार (India Forex Reserve Cross 700 Billion Dollar)

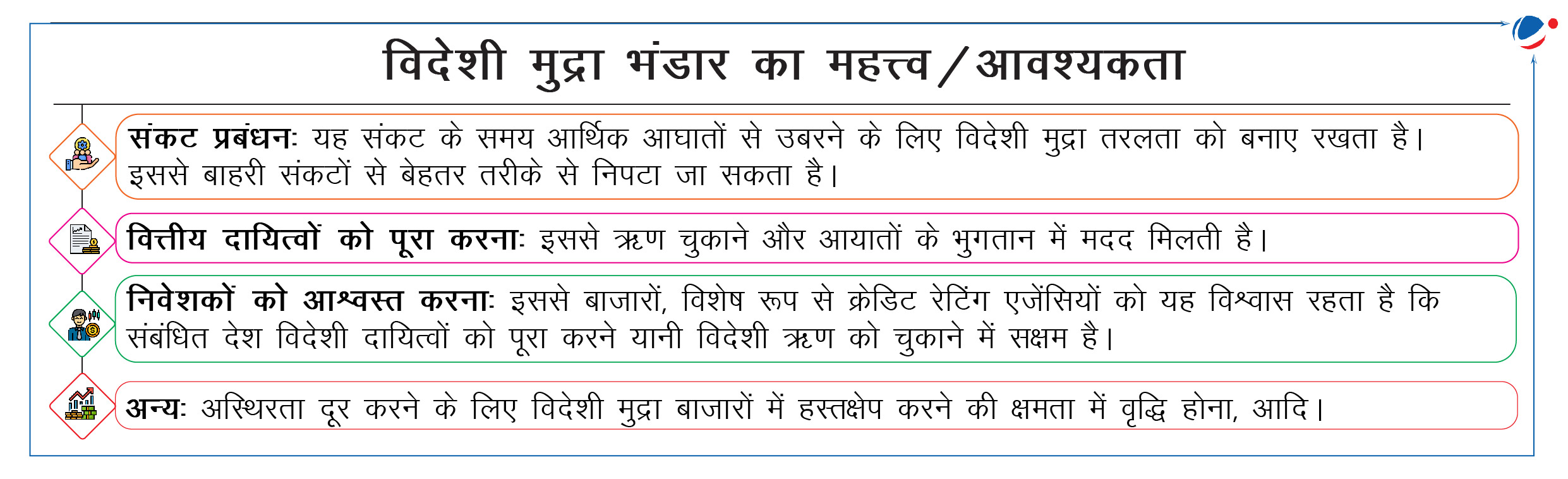

भारत अब दुनिया का चौथा देश है जिसके पास 700 बिलियन डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में प्रथम तीन देश क्रमशः चीन, जापान और स्विट्जरलैंड हैं।

- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11.9 महीने के आयात को कवर कर सकता है। यह छह महीने के आयात को कवर वाले सामान्य मानदंड से काफी अधिक है।

विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में:

- इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा धारित विविध परिसंपत्तियां शामिल होती हैं।

- भारत में 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम के तहत RBI को विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक के रूप में कार्य करने तथा निर्धारित उद्देश्यों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

- विदेशी मुद्रा भंडार के घटक (मूल्य के अनुसार अवरोही क्रम में):

- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA): इसे देश की अपनी मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं के आधार पर भी मापा जाता है।

- स्वर्ण भंडार।

- विशेष आहरण अधिकार (SDR): यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा प्रदान की गई एक आरक्षित परिसंपत्ति है।

- इसका मूल्य पांच प्रमुख मुद्राओं यानी अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के मिश्रण पर आधारित होता है।

- रिजर्व ट्रेंच पोजीशन (RTP): यह सदस्य देश के कोटे में से IMF के खाते में सदस्य की मुद्रा के कुल मूल्य को घटाने पर प्राप्त राशि के बराबर होता है।

- अर्थात् *सदस्य का कोटा - IMF के खाते में सदस्य की मुद्रा का कुल मूल्य।

- विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के पीछे प्रमुख कारक: इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI), विप्रेषण (Remittances), आदि शामिल हैं।

- Tags :

- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम

UPI 123 और UPI लाइट (UPI 123 and UPI Lite)

RBI ने UPI123Pay और UPI Lite के तहत लेन-देन की सीमा बढ़ा दी है। इसका उद्देश्य यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना है।

UPI123Pay के बारे में

- फीचर-फोन यूजर्स को UPI का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए इसे मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था।

- यह 12 भाषाओं में उपलब्ध है।

- प्रौद्योगिकी विकल्पों में IVR नंबर, ऐप कार्यक्षमता, मिस्ड-कॉल और प्रोक्सिमिटी साउंड-बेस्ड पेमेंट शामिल हैं।

- RBI ने प्रति लेन-देन सीमा को 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है।

UPI लाइट के बारे में

- इसके जरिए यूजर्स UPI पिन दर्ज किए बिना कम राशि के लेन-देन कर सकते हैं।

- RBI ने प्रति लेन-देन सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये और समग्र वॉलेट सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया है।

- Tags :

- UPI 123

- UPI लाइट

- UPI123Pay

अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS) 2021-22 (All India Rural Financial Inclusion Survey 2021-22)

नाबार्ड ने दूसरा ‘अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS) 2021-22’ जारी किया।

- अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS) को 2016-17 में एक राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के रूप में शुरू किया गया था। यह ग्रामीण आबादी की आजीविका की स्थिति और वित्तीय समावेशन (ऋण, बीमा, पेंशन आदि सहित) के स्तर के संदर्भ में व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।

- दूसरा NAFIS 2016-17 से लेकर अब तक ग्रामीण विकास के आर्थिक और वित्तीय संकेतकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है।

सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- परिवारों की औसत मासिक आय में 57.6% की वृद्धि हुई है।

- परिवारों के उपभोग बास्केट में खाद्य का हिस्सा 51% से घटकर 47% हो गया है।

- ग्रामीण कृषि क्षेत्रक में वित्तीय समावेशन के एक प्रमुख साधन के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड बहुत प्रभावी पाया गया है।

- भूमि जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर से घटकर 0.74 हेक्टेयर हो गया है।

- सर्वेक्षण में शामिल होने वाले बेहतर वित्तीय साक्षरता वाले लोगों का अनुपात 33.9% से बढ़कर 51.3% हो गया है।

- संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने वाले कृषि परिवारों का अनुपात 60.5% से बढ़कर 75.5% हो गया है।

ग्रामीण आय में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक

- सरकारी सहायता: उदाहरण के लिए, जनवरी 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 5.6 करोड़ परिवारों ने रोजगार प्राप्त किया था। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है और आजीविका सुरक्षा मिली है।

- ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि: आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2018-19 में ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 19.7% थी, जो 2020-21 में बढ़कर 27.7% हो गई थी।

नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के बारे में

NAFINDEX: वित्तीय समावेशन की माप

|

- Tags :

- नाबार्ड

- अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण

- NAFIS

- NAFINDEX

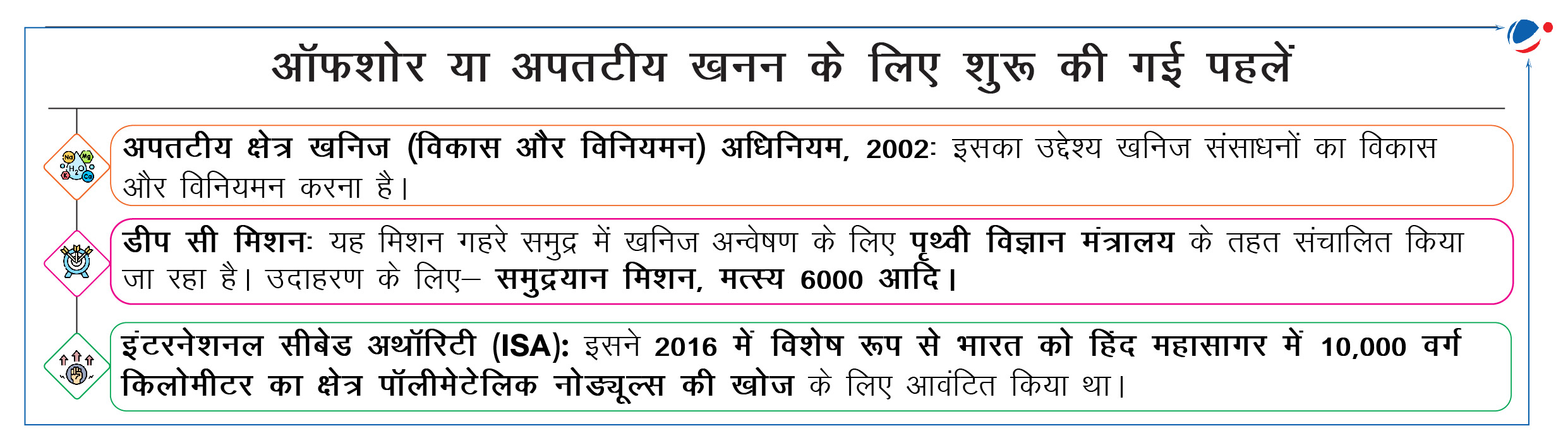

सरकार ने अपतटीय क्षेत्र परिचालन अधिकार नियम, 2024 अधिसूचित किए (Government notifies Offshore Areas Operating Right Rules, 2024)

नए नियम अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य निर्दिष्ट अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों के अन्वेषण और उत्पादन को विनियमित करना है।

- नए नियम 10 ब्लॉक्स की पहली योजनाबद्ध अपतटीय खनिज नीलामी की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हैं। इन ब्लॉक्स में रेत, चूना मिट्टी और पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आदि शामिल होंगे।

मुख्य नियमों पर एक नजर:

- नियमों का लागू होना: ये नियम खनिज तेल, हाइड्रोकार्बन और निर्दिष्ट परमाणु खनिजों को छोड़कर, अपतटीय क्षेत्रों में सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होंगे।

- लीज सरेंडर: यदि खनिज उत्पादन कार्य अलाभकारी साबित होते हैं, तो 10 वर्षों के बाद लीज सरेंडर की जा सकती है।

- आरक्षित अपतटीय क्षेत्रों के परिचालन अधिकारों के मामले में सरकारी और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों तक प्राथमिकता से पहुंच प्रदान की जाएगी।

अपतटीय खनन और इसका महत्त्व:

- इसे गहरे समुद्र में खनन भी कहा जाता है। इसके तहत गहरे समुद्र नितल से खनिजों को प्राप्त किया जाता है।

- गहरा समुद्र नितल (deep seabed) 200 मीटर से अधिक गहराई पर स्थित समुद्र नितल है।

- यह स्थल पर घटते खनिज भंडारों को देखते हुए धातुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा। साथ ही, खनिज आयात पर निर्भरता को भी कम करेगा।

अपतटीय खनन से जुड़ी चुनौतियां:

- संभावित पर्यावरणीय क्षति: पर्यावास विनाश, समुद्र की सतह की नीचे अत्यधिक शोर और प्रदूषण जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

- मछली पकड़ने वाले समुदायों पर प्रभाव: अपतटीय खनन से मछलियों की आबादी को नुकसान पहुंच सकता है। इससे मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।

- प्रौद्योगिकी: भारत में गहरे समुद्र में खनन के लिए पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी विकास का अभाव है।

- Tags :

- अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002

- अपतटीय क्षेत्र परिचालन अधिकार नियम, 2024

- अपतटीय खनन

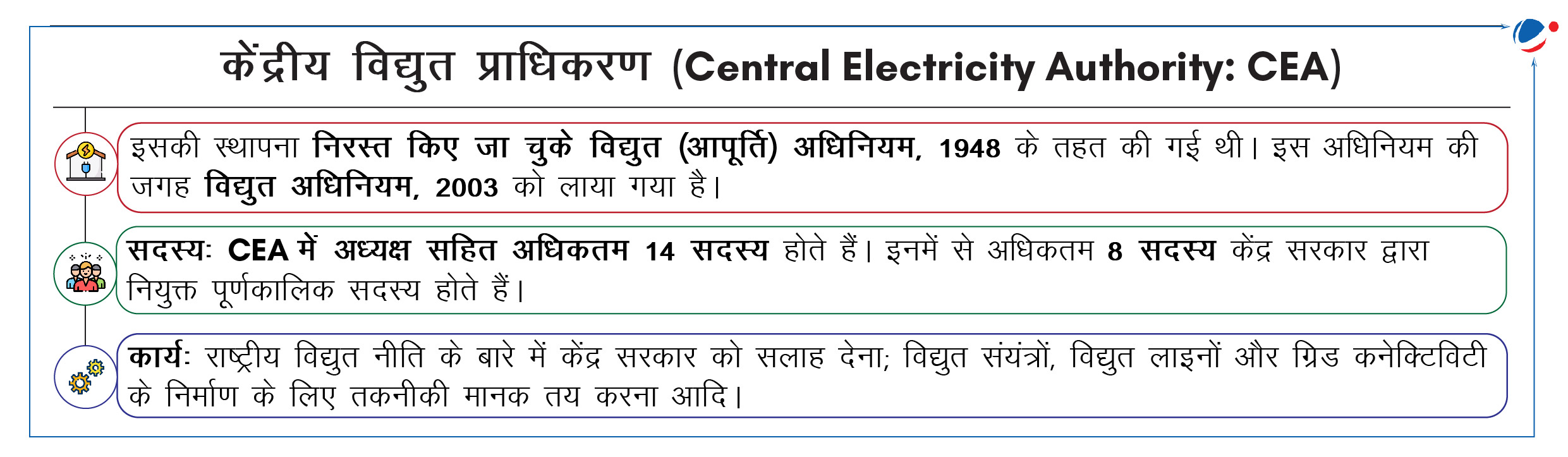

राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) {National Electricity Plan (Transmission)}

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने “राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन)” शुरू की।

- राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विकसित किया है।

- ट्रांसमिशन प्रणाली विद्युत उत्पादन के स्रोत और लोड /अंतिम उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने वाली विद्युत वितरण प्रणाली को आपस में जोड़ती है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) की मुख्य विशेषताएं

- इस योजना के तहत 2030 तक 500 गीगावाट और 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता का ट्रांसमिशन करने का लक्ष्य तय किया गया है।

- इसका उद्देश्य 2032 तक 458 गीगावाट की अधिकतम मांग को पूरा करना है। साथ ही, ट्रांसमिशन नेटवर्क को 2024 के 4.85 लाख सर्कुलर किलोमीटर से बढ़ाकर 2032 में 6.48 लाख सर्कुलर किलोमीटर करना है।

- इंटर-रीजनल ट्रांसमिशन क्षमता को वर्तमान के 119 गीगावाट से बढ़ाकर 2032 तक 168 गीगावाट तक करने की योजना भी है।

- इसके तहत ट्रांसमिशन सेक्टर में अभिनव घटकों को भी शामिल किया गया है। इसमें 10 गीगावाट तक के अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म्स, 47 गीगावाट तक की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और 30 गीगावाट तक के पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स को भी एकीकृत किया जाएगा।

- इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया विनिर्माण केंद्रों की विद्युत संबंधी जरूरतों को भी पूरा करना है।

- ट्रांसमिशन योजना में नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ सीमा-पार इंटरकनेक्शन के साथ-साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि के साथ संभावित इंटरकनेक्शन को भी शामिल किया गया है।

भारत की ट्रांसमिशन प्रणाली के समक्ष चुनौतियां: ट्रांसमिशन के दौरान बिजली की हानि; नवीकरणीय स्रोतों के साथ एकीकरण में समस्याएं; अप्रचलित प्रौद्योगिकी; विनियामकों द्वारा विद्युत उत्पादन पर अधिक ध्यान देना; साइबर सुरक्षा आदि।

- Tags :

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

- राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन)

- विद्युत अधिनियम, 2003

Articles Sources

राष्ट्रीय कृषि संहिता {National Agriculture Code (NAC)}

भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय भवन संहिता और राष्ट्रीय विद्युत संहिता की तर्ज पर राष्ट्रीय कृषि संहिता बना रहा है।

राष्ट्रीय कृषि संहिता (NAC) के बारे में

- इस संहिता के दो भाग होंगे:

- पहले भाग में सभी फसलों के लिए सामान्य सिद्धांत होंगे, और

- दूसरे भाग में धान, गेहूं, तिलहन और दलहन के लिए फसल-विशिष्ट मानक होंगे।

- राष्ट्रीय कृषि संहिता सभी कृषि प्रक्रियाओं और फसल कटाई के बाद के कार्यों, जैसे फसल का चयन, खेती हेतु जमीन तैयार करना, बुवाई/ रोपाई आदि को कवर करेगी।

- राष्ट्रीय कृषि संहिता के उद्देश्य:

- ऐसी राष्ट्रीय कृषि संहिता बनाना, जो कृषि-जलवायु क्षेत्रों, फसल के प्रकारों आदि पर विचार करती हो।

- कृषि कार्यों में लाभकारी निर्णय लेना सुनिश्चित करने के लिए कृषक समुदाय के लिए व्यापक मार्गदर्शिका बनाना।

- स्मार्ट फार्मिंग, संधारणीय कृषि जैसे क्षैतिज कृषि पहलुओं को शामिल करना।

- Tags :

- राष्ट्रीय कृषि संहिता

- भारतीय मानक ब्यूरो

- NAC

केंद्रीय रेशम बोर्ड (Central Silk Board)

हाल ही में, केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्लैटिनम जयंती मनाई गई।

केंद्रीय रेशम बोर्ड के बारे में

- यह संसद के एक अधिनियम द्वारा 1948 में स्थापित वैधानिक निकाय है।

- मंत्रालय: यह वस्त्र मंत्रालय के अधीन है।

- सौंपे गए कार्य:

- रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना।

- अलग-अलग उत्पादन प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना आदि।

- मुख्यालय: बेंगलुरु में स्थित है।

भारत में रेशम उत्पादन के बारे में

- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है। भारत का 2023 में वैश्विक उत्पादन में 42% हिस्सा था।

- कर्नाटक ने कुल रेशम उत्पादन में लगभग 32% का योगदान दिया है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है।

- उत्पादित रेशम: शहतूत, एरी, तसर और मूगा।

- Tags :

- केंद्रीय रेशम बोर्ड

- प्लैटिनम जयंती

- वस्त्र मंत्रालय

- रेशम उत्पादन

Articles Sources

हमसफर पॉलिसी (Humsafar Policy)

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने हमसफर पॉलिसी शुरू की है।

हमसफर पॉलिसी के बारे में

- उद्देश्य: इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर मानकीकृत, सुव्यवस्थित एवं स्वच्छ सुविधाएं प्राप्त हों।

- नीति के मुख्य लाभ:

- पंजीकृत सेवा प्रदाता एक्सेस परमिशन के लिए नवीकरण शुल्क में छूट प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते यदि वे 3 या उससे अधिक की औसत रेटिंग बनाए रखते हैं।

- नियमित अंतराल पर विश्वसनीय यात्री सुविधा प्रतिष्ठान स्थापित किए जाएंगे।

- Tags :

- हमसफर पॉलिसी

- विश्वसनीय यात्री सुविधा प्रतिष्ठान

- राष्ट्रीय राजमार्ग

Articles Sources

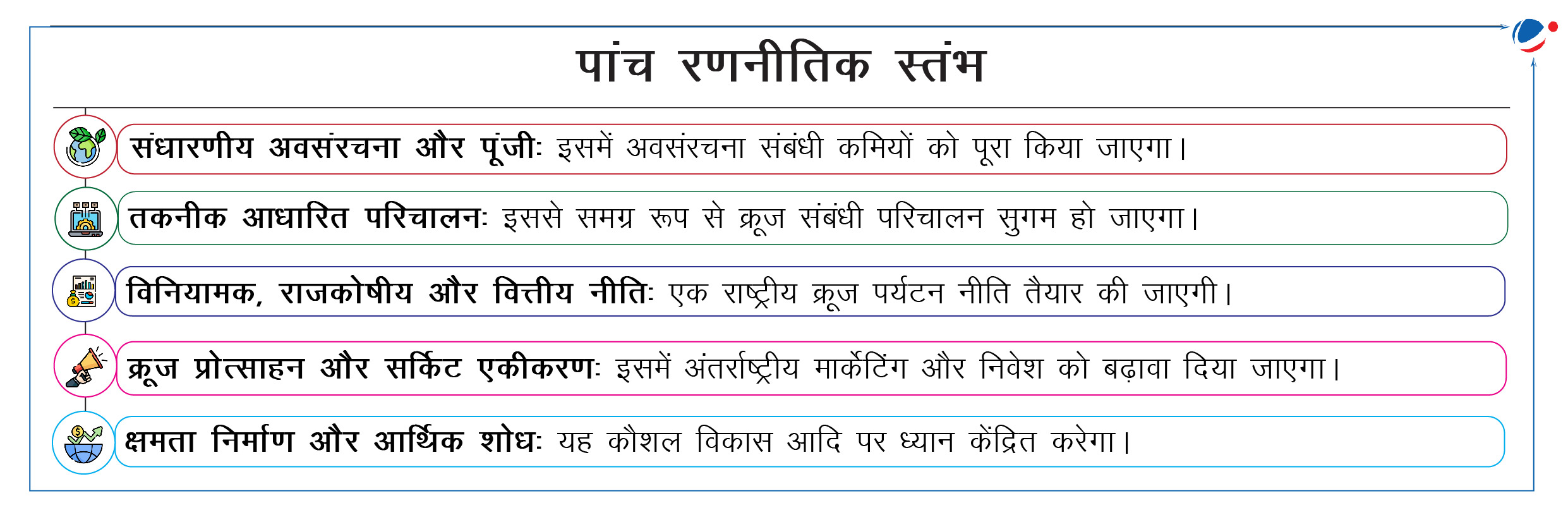

क्रूज़ भारत मिशन (CBM) शुरू किया गया {Cruise Bharat Mission (CBM) Launched}

इस मिशन को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है।

क्रूज़ भारत मिशन (CBM) के बारे में

- उद्देश्य: भारत को क्रूज़ पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाना और देश को अग्रणी वैश्विक क्रूज़ डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना।

- इसका उद्देश्य पांच वर्षों के भीतर यानी 2029 तक क्रूज़ के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को दोगुना करना है।

- 2024 में क्रूज के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या लगभग 4.6 लाख रहने का अनुमान है।

- इसके तहत क्रूज कॉल की संख्या को 2024 के लगभग 254 से बढ़ाकर 2030 तक 500 तक यानी लगभग दोगुना करना है।

- इसका उद्देश्य पांच वर्षों के भीतर यानी 2029 तक क्रूज़ के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को दोगुना करना है।

- इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा:

- चरण-1 (2024 से 2025): इसके तहत पड़ोसी देशों के साथ क्रूज अलायंस बनाने आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- चरण-2 (2025 से 2027): इसमें नए क्रूज टर्मिनल, डेस्टिनेशन आदि विकसित किए जाएंगे।

- चरण-3 (2027 से 2029): इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में सभी क्रूज सर्किट्स को एकीकृत किया जाएगा।

- तीन प्रमुख क्रूज सेगमेंट्स:

- ओशन और हार्बर क्रूज सेगमेंट: इसमें डीप-सी व कोस्टल क्रूज; ओशन क्रूज; हार्बर पर आधारित यॉटिंग और सेलिंग क्रूज आदि शामिल हैं।

- नदी और अंतर्देशीय क्रूज सेगमेंट: इसमें नहरों, बैकवाटर, क्रिक्स व झीलों पर आधारित नदी एवं अंतर्देशीय क्रूज शामिल हैं।

- आइलैंड क्रूज़ सेगमेंट: इसमें अंतर-द्वीपीय क्रूज़, लाइट हाउस टूर आदि को शामिल किया गया है।

- Tags :

- क्रूज़ भारत मिशन

- CBM

- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- क्रूज सेगमेंट्स

ज़ेड-मोड़ प्रोजेक्ट (Z-Morh Project)

हाल ही में आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर में ज़ेड-मोड़ प्रोजेक्ट स्थल पर हमला किया।

ज़ेड-मोड़ प्रोजेक्ट के बारे में:

- यह 6.4 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो 8,500 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर-सोनमर्ग राजमार्ग पर है। इसका उद्देश्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग तक हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है।

- इसे यह नाम निर्माण स्थल पर Z-आकार की सड़क के कारण दिया गया है।

- सामरिक महत्त्व:

- यह प्रोजेक्ट ज़ोजिला सुरंग परियोजना का हिस्सा है। ज़ोजिला सुरंग परियोजना का उद्देश्य वर्षभर श्रीनगर से लद्दाख तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

- यह प्रोजेक्ट श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह क्षेत्रों को जोड़ता है। इससे सेना को प्रत्येक मौसम में स्थलीय कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। इससे सेना की हवाई परिवहन पर निर्भरता कम होगी।

- Tags :

- ज़ेड-मोड़ प्रोजेक्ट

- जम्मू-कश्मीर

- ज़ोजिला सुरंग परियोजना