सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2025 में "सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005" को लागू हुए 20 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए, इसके प्रभाव और RTI अधिनियम के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

RTI अधिनियम, 2005 के बारे में

- यह अधिनियम जून, 2005 में पारित हुआ था और अक्टूबर, 2005 में लागू हुआ था।

- यह अधिनियम नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

- समन्वयक एजेंसी: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MoPPG&P) के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।

- पृष्ठभूमि:

- सूचना के अधिकार को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा; नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on Civil and Political Rights) तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि में मानवाधिकार के रूप में व्यक्त किया गया है।

- भारत ने प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए "फ़्रीडम ऑफ़ इन्फ़ॉर्मेशन एक्ट (FOI Act), 2002" पारित किया था।

- बाद में, RTI अधिनियम, 2005 ने फ़्रीडम ऑफ़ इन्फ़ॉर्मेशन एक्ट, 2002 का स्थान ले लिया।

- सुप्रीम कोर्ट ने 'राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाद' में सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया।

RTI अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- संस्थागत ढांचा:

- केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग: इनका कार्य इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना और सूचना प्रदान न करने से संबंधित अपीलों का निपटान करना है।

- केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (PIO) और राज्य PIOs: सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अपने अधीन सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में इस अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए PIO की नियुक्ति की जाती है। ये अधिकारी इस अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वाले व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करते हैं।

- प्रदान किए गए अधिकार:

- प्रत्येक नागरिक को लोक प्राधिकरणों (Public authority) से जानकारी मांगने का अधिकार है।

- लोक प्राधिकरणों के दायित्व (धारा 4): RTI अधिनियम की धारा 4 लोक प्राधिकरणों पर कुछ विशिष्ट दायित्वों को निर्धारित करती है। धारा 4 कुछ विशिष्ट श्रेणियों की सूचना को सक्रिय रूप से खुलासा करने का प्रावधान करती है। इसका मतलब है कि इन श्रेणियों की सूचना को लोक प्राधिकरणों को अपनी वेबसाइट या अन्य माध्यमों से आम जनता के लिए उपलब्ध कराना होता है। इससे नागरिकों को सूचना तक पहुंचने में आसानी होती है।

- साथ ही, लोक प्राधिकरणों को अपने कार्यों से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने होते हैं, ताकि नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए हर बार औपचारिक अनुरोध नहीं करना पड़े।

- किन पर लागू है: RTI अधिनियम देश के सभी लोक प्राधिकरणों पर लागू है। इसमें संविधान के तहत स्थापित या संसद या राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाए गए कानून या उचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/ आदेश से स्थापित सभी सरकारी प्राधिकरण/ संस्थाएं/ निकाय शामिल हैं।

- इसमें केंद्र/ राज्य सरकार के स्वामित्व वाले, उनके नियंत्रण के अधीन या पर्याप्त रूप से वित्त-पोषित निकाय और केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से (प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से) वित्त-पोषित वे गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हैं, जो लोक प्राधिकारी की परिभाषा में आते हैं।

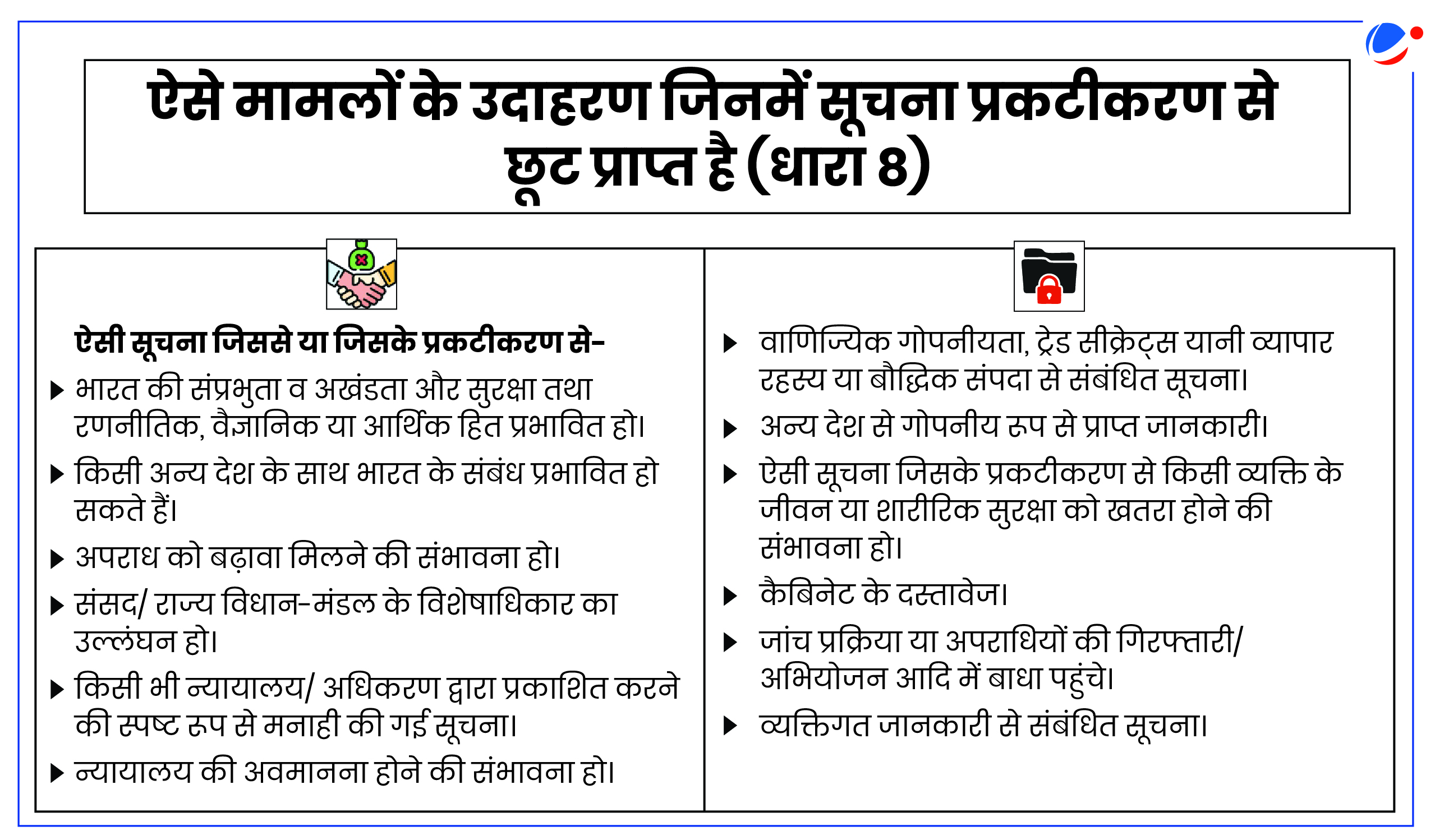

- सूचना के प्रकाशन या खुलासा या प्रकटीकरण (Disclosure) से छूट:

- धारा 8: कुछ जानकारी को प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है (इन्फोग्राफिक देखें)।

- दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ खुफिया इकाइयां और सुरक्षा संगठन: इसमें 27 संगठन शामिल हैं, जैसे - कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In), इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, प्रवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, आदि।

- न्यायिक अधिकार क्षेत्र: निचली अदालतों को मुकदमों या आवेदनों पर विचार करने से रोक दिया गया है।

- हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 32 व 225 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के रिट क्षेत्राधिकार अप्रभावित रहते हैं।

- अन्य प्रमुख प्रावधान:

- दंड: सूचना प्रदान करने में विफलता तथा गलत, अधूरी या अपूर्ण जानकारी देने पर दंड का प्रावधान किया गया है।

- सूचना प्रदान करने की समय-सीमा: अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए; जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में, इसे 48 घंटे के भीतर प्रदान करना होगा।

- अपीलें: यदि PIO द्वारा अनुरोध को अस्वीकृत या बिना उचित कारण के ख़ारिज किया जाता है, तो नागरिक इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं।

- संशोधन:

- सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के जरिए केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों (Information Commissioners: ICs) की सेवा शर्तों में संशोधन किया गया है।

- इसने केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों (मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त) की सेवा शर्तों, वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया है।

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (Digital Personal Data Protection: DPDP) अधिनियम, 2023: इसने RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी गई है।

- सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के जरिए केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों (Information Commissioners: ICs) की सेवा शर्तों में संशोधन किया गया है।

सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम का महत्त्व

- नागरिकों का सशक्तीकरण: सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। ऐसा उन्हें सरकारी गतिविधियों, नीतियों और निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करके संभव हुआ है।

- पारदर्शिता: सरकारी एजेंसियों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी का सक्रिय प्रकटीकरण (धारा 4) शासन व्यवस्था में पारदर्शिता का मूल तत्व है।

- उत्तरदायित्व: लोक प्राधिकारियों को जनता द्वारा मांग किए जाने पर अपने कार्यों और निर्णयों को उचित ठहराना आवश्यक है।

- भ्रष्टाचार को उजागर करना: उदाहरण के लिए- RTI अधिनियम का उपयोग आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में अवैध रूप से फ्लैटों का आवंटन उजागर करने के लिए किया गया था।

- नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन: उदाहरण के लिए- राजस्थान में सूचना के अधिकार का उपयोग मनरेगा (MGNREGA) रिकॉर्ड में विसंगतियों को उजागर करने के लिए किया गया था।

RTI अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियां

- कार्यात्मक समस्याएं: सतर्क नागरिक संगठन की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार-

- निष्क्रिय सूचना आयोग और रिक्तियां: जुलाई, 2023 से जून, 2024 के बीच 29 सूचना आयोगों में से 7 निष्क्रिय हो गए हैं।

- मुख्य सूचना आयुक्त की कमी: 9 आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त था।

- अनावश्यक विलंब: 14 आयोग एक मामले को निपटाने में 1 वर्ष या उससे अधिक समय लेते हैं।

- अधिक संख्या में लंबित मामले या अत्यधिक कार्यभार: जून, 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार, भारत के 29 सूचना आयोगों में 4 लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं।

- वापस लौटाए गए मामले: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) द्वारा प्राप्त अपीलों/ शिकायतों में से 42% को वापस लौटा दिया गया था।

- विषम जेंडर संरचना: RTI अधिनियम के पारित होने (2005) के बाद से अब तक, देश भर के सभी सूचना आयुक्तों में से केवल 9% ही महिलाएं रही हैं।

- निष्क्रिय सूचना आयोग और रिक्तियां: जुलाई, 2023 से जून, 2024 के बीच 29 सूचना आयोगों में से 7 निष्क्रिय हो गए हैं।

- संरचनात्मक मुद्दे:

- छूट (Exemptions): RTI कानून कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सूचना देने से छूट भी प्रदान करता है। यह छूट इसलिए दी गई है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता या अन्य महत्वपूर्ण हितों को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि, इन छूटों को व्याख्या करने की गुंजाइश काफी होती है, जिसका उपयोग कभी-कभी सूचना देने से बचने के लिए किया जा सकता है।

- 'लोक प्राधिकारण' परिभाषा के बाहर की संस्थाएं: उदाहरण के लिए- पी.एम. केयर्स फंड RTI अधिनियम, 2005 के तहत "लोक प्राधिकारण" नहीं है।

- संशोधनों के माध्यम से कमजोर होना: उदाहरण के लिए, RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 से सूचना आयुक्तों की स्वतंत्र कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है।

- प्रक्रियात्मक मुद्दे:

- नौकरशाही की ओर से विरोध: सार्वजनिक प्राधिकारी ऐसी जानकारी का खुलासा करने में अनिच्छुक हो सकते हैं, जो उनके अपने विभागों के भीतर गलत काम, अक्षमता या भ्रष्टाचार को उजागर कर सकती है।

- गैर-अनुपालन: ज्यादातर राजनीतिक दलों ने सूचना अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है, उनका तर्क है कि वे लोक प्राधिकारण नहीं हैं, जबकि अधिनियम के अनुसार राजनीतिक दल लोक प्राधिकारण हैं।

- जागरूकता और शिक्षा की कमी: इसके कारण सूचना के अधिकार (RTI) का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है।

- अन्य मुद्दे: RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की कमी; PIOs का अपर्याप्त प्रशिक्षण; ऑफ़िशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के साथ विरोधाभास; आदि।

आगे की राह

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की सिफारिशें, जिसका शीर्षक है- "सूचना का अधिकार - सुशासन की मास्टर कुंजी:

- राष्ट्रीय समन्वय समिति (National Coordination Committee: NCC) का गठन: यह समिति RTI अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगी। साथ ही, यह RTI के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के कार्यों की निगरानी करेगी और अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रभाव मूल्यांकन करेगी।

- जागरूकता अभियान: राज्य स्तर पर विश्वसनीय गैर-लाभकारी संगठनों को जागरूकता अभियानों का कार्य सौंपा जा सकता है।

- पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति: लोक प्राधिकरणों में RTI के उचित कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

- विशेषज्ञों द्वारा रिकॉर्ड का उचित रख-रखाव: इससे सूचना मांगने वालों की आवश्यकताओं के अनुसार जानकारी प्रदान की जा सकेगी।

- अन्य कदम: "सूचना मांगने वालों की सुरक्षा" पर अलग अध्याय का समावेश; सरकारी अधिकारियों को RTI का कठोर प्रशिक्षण; रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण; आदि।