सुर्ख़ियों में क्यों?

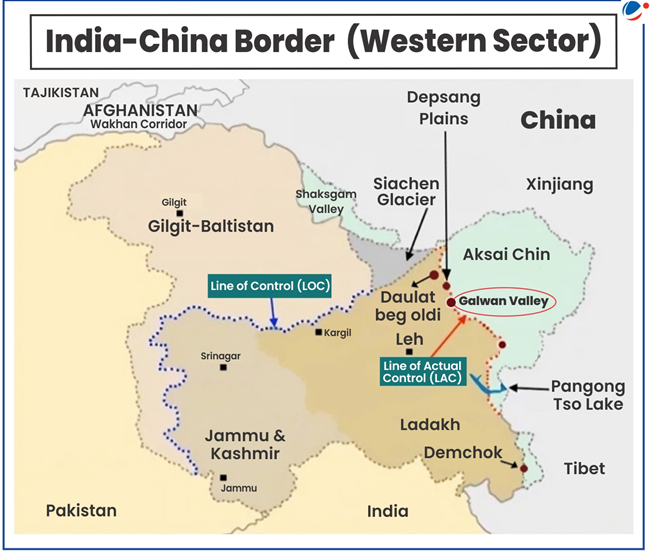

हाल ही में, भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से सटे देपसांग और डेमचोक के इलाकों से सैनिकों की वापसी तथा गश्ती व्यवस्था फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि मई, 2020 से पहले LAC पर जो स्थिति थी, उसे फिर से बहाल कर दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- मौजूदा समझौते के तहत, भारतीय और चीनी सैनिक LAC पर उसी तरह से गश्त करेंगे, जैसे मई, 2020 में तनाव पैदा होने से पहले करते थे।

- ध्यातव्य है कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में 2020 के बाद उत्पन्न हुए टकराव के अन्य क्षेत्रों- गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, पैंगोंग त्सो के उत्तरी एवं दक्षिणी किनारों आदि से सैनिकों की वापसी पहले ही हो चुकी थी।

- यह समझौता तीन चरणों वाली प्रक्रिया के पहले चरण का हिस्सा है। इन तीन चरणों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- भारत-चीन सीमा क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी (Disengagement);

- दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करना (De-escalation); तथा

- विवादित क्षेत्रों में बहुत कम सैनिकों की तैनाती (De-induction)

- यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देपसांग मैदान सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र काराकोरम दर्रे के नजदीक अवस्थित दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से 30 कि.मी. दक्षिण-पूर्व में स्थित है। देपसांग क्षेत्र चुशुल में स्पैंगगुर गैप के समान सैन्य आक्रमण आरंभ करने के लिए उपयुक्त समतल भूभाग प्रदान करता हैं।

2020 में भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध या टकराव के बारे में

|

भारत-चीन सीमा विवाद

चीन के साथ भारत की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है। इसके अलावा, कुछ हिस्सों में कोई पारस्परिक रूप से सहमत वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) भी नहीं है।

- LAC 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद अस्तित्व में आई थी। यह वह सीमा है, जो भारतीय क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है।

- भारत LAC को 3,488 कि.मी. लंबी मानता है, जबकि चीन इसे लगभग 2,000 कि.मी. ही लंबी मानता है।

भारत-चीन सीमा तीन क्षेत्रों में विभाजित है:

- पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख): इस क्षेत्र में सीमा विवाद 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा खींची गई 'जॉनसन लाइन' से संबंधित है। इस लाइन के तहत अक्साई चिन को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा बताया गया था।

- हालांकि, चीन जॉनसन लाइन को स्वीकार नहीं करता है। इसके विपरीत, चीन 1890 के दशक में खींची गई 'मैकडॉनल्ड लाइन' को स्वीकार करता है। यह लाइन अक्साई चिन को चीनी राज्यक्षेत्र में प्रदर्शित करती है।

- मध्य क्षेत्र (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश): इस क्षेत्र में मामूली विवाद है। यह एकमात्र सीमा क्षेत्र है, जहां भारत और चीन ने मानचित्रों का आदान-प्रदान किया है, जिस पर वे सीमाओं का कोई औपचारिक सीमांकन नहीं होने के बावजूद भी व्यापक रूप से सहमत हैं।

- पूर्वी क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम): यहां 'मैकमहोन रेखा' को LAC माना जाता है, जिसे 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान निर्धारित किया गया था। 1914 में शिमला में आयोजित इस सम्मेलन में चीन, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मैकमहोन रेखा अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है।

- चीन मैकमहोन रेखा को अस्वीकार करता है और संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा मानता है।

- चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा मजबूत करने के लिए तवांग मठ और तिब्बत के ल्हासा मठ के बीच ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देता है।

भारत-चीन संबंधों में चिंता के अन्य क्षेत्र

|

LAC पर चीन की आक्रामकता के लिए उत्तरदायी कारक

- भारत की सामरिक स्वायत्तता और बढ़ती वैश्विक उपस्थिति:

- आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में भारत: चीन भारत के आर्थिक और सैन्य उत्थान तथा दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत की हालिया स्थिति से सावधान है।

- भारत के लिए, सीमा पर तनाव का सीधा-सा अर्थ सीमा सुरक्षा के लिए अधिक-से-अधिक संसाधनों का इस्तेमाल करना है। इससे भारत के लिए न केवल चीन के साथ अपनी व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि चीन-पाकिस्तान गठबंधन भी मजबूत होगा।

- BRI की अस्वीकृति: भारत दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है, जिसने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि BRI कार्यक्रम की शुरुआत 2013 में की गई थी।

- एक क्षेत्रीय लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में भारत: भारत चीन के प्रभाव को चुनौती देते हुए पड़ोसी देशों के लिए चीन की ऋण-जाल कूटनीति का एक स्थायी विकल्प प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए-

- राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व में मालदीव ने भारत के साथ व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए विज़न को अपनाने की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि मोहम्मद मुइज्जू ने पहले 'इंडिया आउट' अभियान का समर्थन किया था।

- भारत ने अलग-अलग वैश्विक मंचों तथा IMF और UNSC जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में 'ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता' के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है।

- आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में भारत: चीन भारत के आर्थिक और सैन्य उत्थान तथा दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत की हालिया स्थिति से सावधान है।

- भूटान फैक्टर: यदि चीन अरुणाचल प्रदेश पर नियंत्रण हासिल कर लेता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि भूटान की पश्चिमी और पूर्वी, दोनों सीमाओं पर चीन उसका पड़ोसी होगा। इससे चीन की सेना को भारी सामरिक लाभ मिल सकता है।

- चीन ने एक "स्वैप (विनिमय) व्यवस्था" का प्रस्ताव रखा है। इसमें चीन ने प्रस्ताव दिया है कि यदि भूटान डोकलाम सहित पश्चिम के क्षेत्रों पर चीन के दावे को स्वीकार कर लेता है, तो वह (चीन) उत्तर (पासमलुंग और जकारलुंग) के क्षेत्रों पर भूटान के दावे को स्वीकार कर लेगा। यह प्रस्तावित व्यवस्था भारत के लिए चिंताजनक है।

- डोकलाम भूटान, भारत और चीन के ट्राइजंक्शन पर स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक भी कहा जाता है। यह पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब जाने का प्रयास कर रहा है। इससे भारत और भूटान दोनों के लिए सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

- अरुणाचल प्रदेश का सामरिक महत्त्व:

- सामरिक अवस्थिति: चीन को मिसाइलों से निशाना बनाने हेतु अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए सबसे निकटतम स्थान है। साथ ही, चीन से संभावित हमलों के खिलाफ बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली तैनात करने हेतु भी अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए सबसे अच्छा स्थान है।

- यह चीन को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामरिक प्रवेश का संभावित मार्ग प्रदान करता है।

- तिब्बत फैक्टर: अरुणाचल प्रदेश का तवांग तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ऊपरी अरुणाचल क्षेत्र में कुछ जनजातियां हैं, जिनका तिब्बत के लोगों के साथ सांस्कृतिक संबंध है।

- चीन को भय है कि अरुणाचल में इन नृजातीय समूहों की मौजूदगी किसी स्तर पर बीजिंग के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक तिब्बती आंदोलन को प्रोत्साहित कर सकती है।

- सामरिक अवस्थिति: चीन को मिसाइलों से निशाना बनाने हेतु अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए सबसे निकटतम स्थान है। साथ ही, चीन से संभावित हमलों के खिलाफ बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली तैनात करने हेतु भी अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए सबसे अच्छा स्थान है।

- वैचारिक और बदलती वैश्विक गतिशीलता:

- चाइनीज मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स या साइनोसेंट्रिज्म: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की समकालीन विदेश नीति मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स या साइनोसेंट्रिज्म से प्रेरित बताई जाती है।

- साइनोसेंट्रिज्म एक नृजातीय केंद्रित राजनीतिक विचारधारा है। यह विचारधारा चीन को दुनिया का सभ्य केंद्र मानती है, जो बर्बर और असभ्य लोगों से घिरा हुआ है।

- कुछ टिप्पणीकार चीनी BRI को चीन के साइनोसेंट्रिक विश्व-दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में देखते हैं, जो बदले में, पश्चिमी उदार आर्थिक व्यवस्था और एशिया में भारत की स्थिति के समक्ष एक चुनौती है।

- लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ भारत की मित्रता: संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड जैसे गठबंधनों में भारत की भागीदारी भारत द्वारा चीन के प्रतिसंतुलन को मजबूत करती है। इस प्रकार की भागीदारी चीन को भारत के उदय से सावधान करती है।

- 'ग्रे जोन' वॉरफेयर: यह प्रत्यक्ष संघर्ष और शांति के बीच एक अस्पष्ट स्थिति होती है। इसमें गैर-पारंपरिक युद्ध तकनीक और रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इसमें पारंपरिक तरीके युद्ध शामिल नहीं है।

- ग्रे जोन वॉरफेयर शांति और युद्ध के बीच की एक स्थिति है, जहां प्रत्यक्ष सैन्य टकराव के बजाय अन्य तरीकों से दुश्मन को कमजोर करने की कोशिश की जाती है।

- इसका उद्देश्य शत्रु पक्ष को बिना किसी खतरे या हमले का एहसास कराए उसे नुकसान पहुंचाना है।

- इसका एक उदाहरण चीन की "सलामी स्लाइसिंग नीति" है। इसके तहत चीन लंबी अवधि में अपने किसी शत्रु देश के छोटे-छोटे क्षेत्रों पर कब्ज़ा करता रहता है।

- चाइनीज मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स या साइनोसेंट्रिज्म: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की समकालीन विदेश नीति मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स या साइनोसेंट्रिज्म से प्रेरित बताई जाती है।

- ऐसा कहा जा रहा है कि इस नीति के तहत चीन, दक्षिण चीन सागर में अपने प्रादेशिक क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।

निष्कर्ष

- भारत के विदेश मंत्री के शब्दों में, "भारत और चीन के बीच संबंध काफी चुनौतीपूर्ण" हैं, क्योंकि भारत और चीन विश्व के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। दोनों व्यापक रूप से एक समानांतर समय-सीमा में आगे बढ़ रहे हैं, तथा एक-दूसरे के पड़ोस में भी अवस्थित हैं।

- 2020 के सैन्य गतिरोध से दोनों देशों के संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत की हमेशा से यह धारणा रही है कि द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एक महत्वपूर्ण शर्त है। दोनों देशों को भी इस पर धीरे-धीरे और प्रगतिशील तरीके से विचार करना होगा।