यह रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा जारी की गई है।

- WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह एजेंसी वायुमंडलीय विज्ञान और मौसम विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम करती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- हाइड्रोलॉजिकल एक्सट्रीम: रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म साल था।

- वैश्विक स्तर पर एक बड़े भूभाग में मृदा में नमी का स्तर सामान्य से नीचे या बहुत कम बना हुआ है।

- 2023 दुनिया भर की नदियों के लिए 33 वर्षों में सर्वाधिक शुष्क वर्ष था।

- अमेजन में कोअरी झील में जल का स्तर सामान्य से नीचे चला गया है। इससे झील के जल के तापमान में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई।

- ग्लेशियर: पिछले पांच दशकों में ग्लेशियरों के द्रव्यमान में सर्वाधिक कमी आई है। अर्थात् वैश्विक स्तर पर पिछले पचास वर्षों में सर्वाधिक ग्लेशियर पिघले हैं।

Article Sources

1 sourceहाल ही में, भारत की राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार (NWA) प्रदान किया।

राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में

- नोडल मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय।

- उद्देश्य: लोगों के बीच जल के महत्त्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना।

- यह पुरस्कार 9 श्रेणियां में दिया जाता है: सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय (ULBs), सर्वश्रेष्ठ स्कूल/ कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान (स्कूल/ कॉलेज के अलावा), और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज।

- ओडिशा सर्वश्रेष्ठ राज्य है। सूरत (गुजरात) सर्वश्रेष्ठ ULB है।

Article Sources

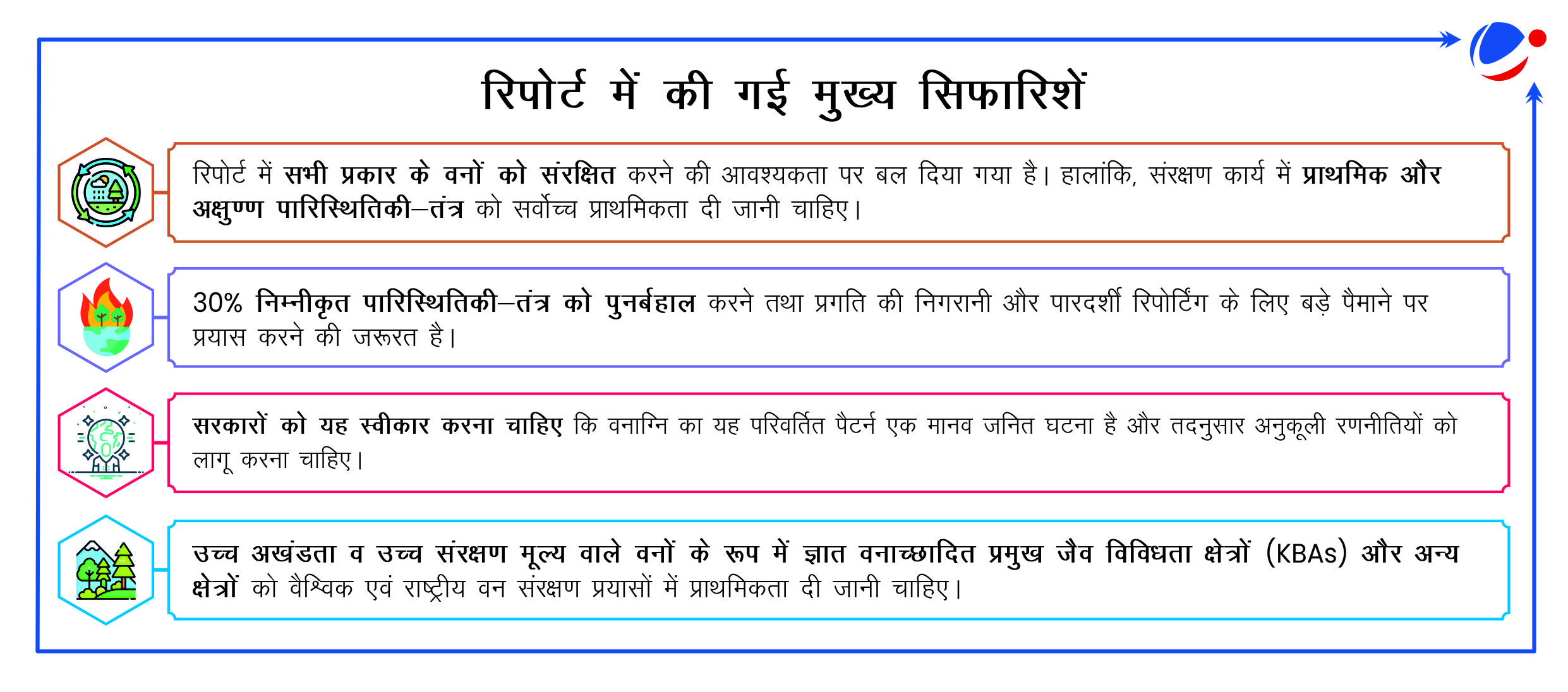

1 sourceयह रिपोर्ट व्यापक वन लक्ष्यों की निगरानी पर केंद्रित है। इन व्यापक वन लक्ष्यों में वनों की कटाई और वन क्षरण की समस्या का उन्मूलन करना; 2030 तक 30% निम्नीकृत वन क्षेत्र को पुनर्बहाल करना आदि शामिल हैं।

- ये लक्ष्य न्यूयॉर्क फॉरेस्ट डिक्लेरेशन (2014), ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन (2021), और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (2022) जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं।

वैश्विक वन लक्ष्य और प्रगति

- वनों की कटाई को रोकना: इसके तहत 2030 तक वनों की कटाई को पूरी तरह से रोकने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ध्यातव्य है कि 2023 में लगभग 6.37 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई की गई थी, जो निर्धारित लक्ष्य यानी 4.38 मिलियन हेक्टेयर से कहीं अधिक है।

- 2023 में वनों की कटाई के कारण 3.8 बिलियन मीट्रिक टन CO2 समतुल्य कार्बन का उत्सर्जन हुआ था। यह मात्रा वनों की कटाई को चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बाद चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक बनाती है।

- वनाच्छादित प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों (KBAs) में वृक्ष आवरण के नुकसान को रोकना: ध्यातव्य है कि 2023 में वनाच्छादित KBAs के भीतर 1.4 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन नष्ट हो गए थे।

- वनाग्नि पर नियंत्रण: हालिया वर्षों में वनाग्नि की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। 2001 से अब तक वनाग्नि से जितने क्षेत्र का नुकसान हुआ है, उसका लगभग एक तिहाई हिस्सा 2019-23 के बीच जला है।

- 2030 तक 30% निम्नीकृत और वनों की कटाई वाले भू-परिदृश्यों की पुनर्बहाली करना: बॉन चैलेंज के तहत 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनों की पुनर्बहाली का लक्ष्य तय किया गया था। हालांकि, 2000-19 की अवधि तक केवल 26.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि (केवल 18%) भूमि पर ही वन पुनर्बहाल किए जा सके हैं।

वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार कारक

- वस्तुओं का उत्पादन: पिछले दो दशकों में वैश्विक वनों की कटाई के 57% के लिए कृषि जिंस प्रमुख कारक रहे हैं।

- प्राथमिक वनों की जगह कृषि कार्य करना: इसकी वजह से 2015-23 की अवधि में 15.9 मिलियन हेक्टेयर प्राथमिक वनों का नुकसान हुआ है।

- खनन: 2000-2019 के बीच, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन पारिस्थितिकी-तंत्र में खनन की मात्रा दोगुनी हो गई है। इससे बड़ी मात्रा में वन क्षेत्रों का नुकसान हुआ है।

Article Sources

1 sourceयूरोपीय आयोग ने EUDR को लागू करने की तिथि को एक वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

यूरोपीय संघ निर्वनीकरण विनियमन (EUDR) के बारे में

- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि EU बाजार में आने वाली कुछ मुख्य वस्तुएं अब EU और विश्व के अन्य हिस्सों में वनों की कटाई व वन क्षरण में योगदान नहीं देती हैं।

- ये विनियम पाम ऑयल, सोया, बीफ, कोको और लकड़ी सहित कई तरह के उत्पादों पर लागू होते हैं।

- कंपनियों को उत्पादों के स्रोत (Origin of the products) को सत्यापित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन वस्तुओं का उत्पादन संधारणीय तरीके से किया गया है।

- यह कानून EU के बाजारों में निर्यात करने वाले देशों के लिए व्यापार बाधा साबित हो सकता है।

नागरिक समाज संगठनों के एक गठबंधन ने जैव विविधता क्रेडिट (Biodiversity Credits) को बढ़ावा देने पर चिंता जताई है।

जैव विविधता क्रेडिट के बारे में

- परिभाषा: यह एक प्रकार का आर्थिक साधन या इंस्ट्रूमेंट है। इसके जरिए निजी कंपनियां वन संरक्षण या वन पुनर्बहाली जैसी गतिविधियों को वित्त-पोषित कर सकती हैं।

- उद्देश्य: प्रकृति और जैव विविधता पर निवल सकारात्मक प्रभाव डालना।

- जहां जैव विविधता ऑफसेट में प्रकृति पर कंपनियों की गतिविधियों के नकारात्मक और अपरिहार्य प्रभावों की भरपाई की जाती है, वहीं जैव विविधता क्रेडिट इससे कहीं आगे जाकर सकारात्मक गतिविधियों को भी वित्त-पोषण प्रदान करता है।

- कार्यप्रणाली:

- भूमि को संरक्षित या पुनर्बहाल करने का लक्ष्य रखने वाले हितधारक क्रेडिट या "सर्टिफिकेट" जारी करते हैं।

- निजी कंपनियां जैव विविधता या प्रकृति से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए इन क्रेडिट्स को खरीदती हैं।

जलवायु संकट के कारण अंटार्कटिक प्रायद्वीप में वृक्ष आवरण में वृद्धि हो रही है।

अंटार्कटिका की ग्रीनिंग के बारे में:

- इसका आशय अंटार्कटिका में वनस्पति आवरण में वृद्धि से है। उदाहरण के लिए- इस क्षेत्र में अत्यधिक हीट वेव्स के कारण बर्फ और अनावृत चट्टानों पर काई जम गई है।

- इस क्षेत्र में दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग का असर ज्यादा तेजी पड़ रहा है। 2016 और 2021 के बीच इसमें सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है।

- 1986 से 2021 के बीच अंटार्कटिका में वनस्पति का दस गुना से अधिक विस्तार हुआ है।

प्रभाव

- आक्रामक प्रजातियां: ग्रीनिंग से आक्रामक प्रजातियों का खतरा बढ़ सकता है और स्थानीय जीवों को नुकसान पहुंच सकता है।

- बिगड़ता जलवायु प्रभाव: इससे महाद्वीप की सूर्य के प्रकाश को परावर्तित (एल्बिडो) करने की क्षमता कम हो जाएगी। इससे जलवायु प्रभाव बिगड़ जाएगा।

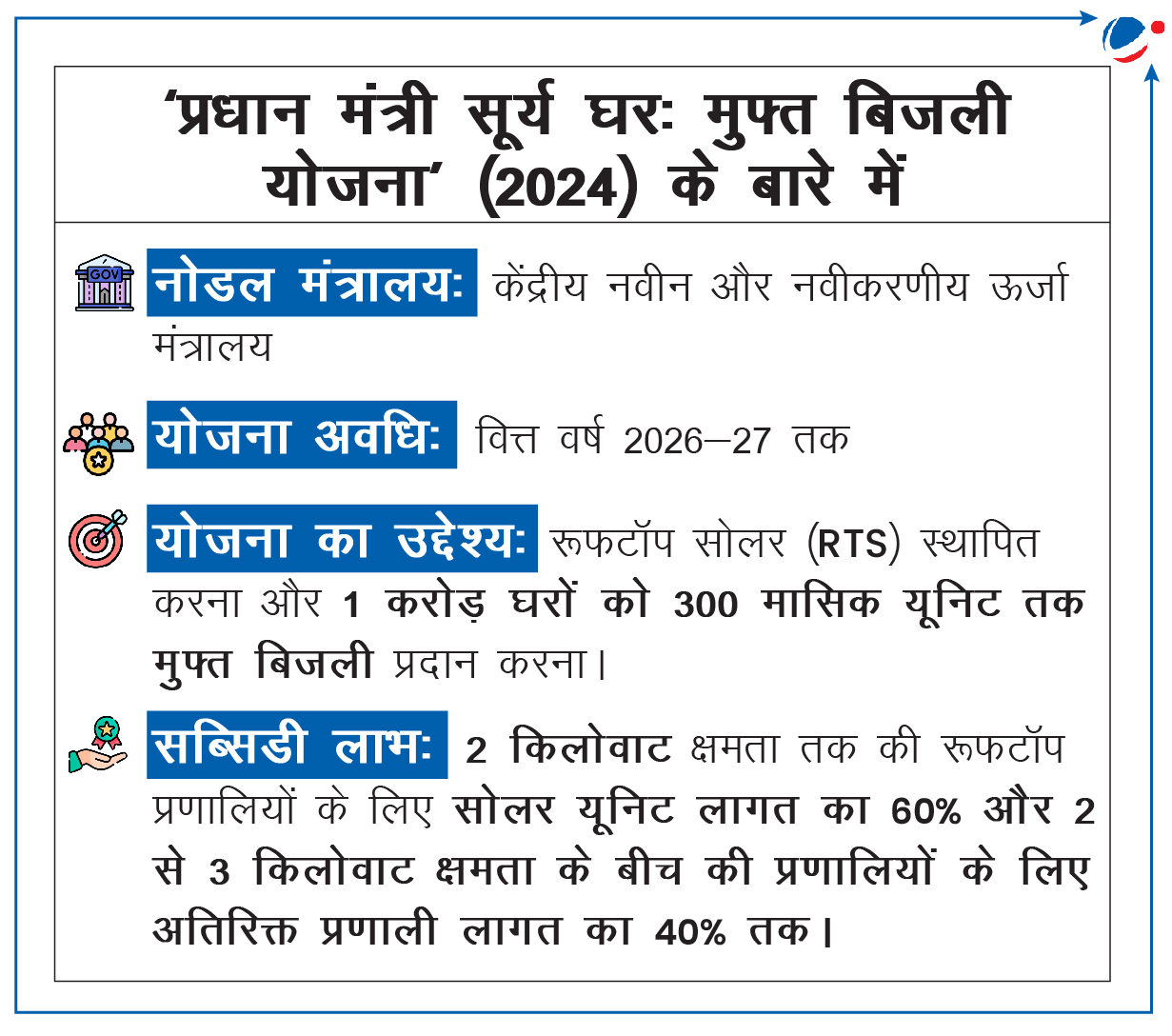

केंद्र सरकार ने ‘प्रधान मंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के ‘अभिनव परियोजना’ घटक के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए।

- केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अभिनव परियोजनाओं (Innovative Projects) के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। इनका उद्देश्य रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, व्यवसाय मॉडल और एकीकरण तकनीकों में प्रगति को प्रोत्साहित करना है।

- इससे पहले मॉडल सोलर विलेज जैसे अन्य उप-घटकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

‘अभिनव परियोजना’ घटक के बारे में

- उद्देश्य: नई अवधारणाओं के विकास में स्टार्ट-अप्स, संस्थानों और उद्योगों का समर्थन करना। इन अवधारणाओं में ब्लॉकचेन-आधारित पीयर-टू-पीयर सोलर ट्रेडिंग जैसी नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- पात्रता/ लक्षित समूह: संयुक्त अनुसंधान और डिजाइन में शामिल कोई भी संस्था या व्यक्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

- योजना अवधि: परियोजना की अधिकतम अवधि 18 महीने होगी।

- वित्त-पोषण: रूफटॉप सोलर तकनीक में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये।

- परियोजनाओं के लिए वित्त-पोषण का तरीका: परियोजना लागत का 60% या 30 करोड़ रुपये (जो भी कम हो) तक की वित्तीय सहायता।

- योजना कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE)।

Article Sources

1 sourceअंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, 2024 जारी किया।

आउटलुक के मुख्य बिन्दुओं पर एक नजर

- भू-राजनीतिक तनाव और विखंडन ऊर्जा सुरक्षा के समक्ष प्रमुख जोखिम हैं।

- वर्तमान में वैश्विक स्तर पर तेल और LNG आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। यह जलडमरूमध्य मध्य पूर्व में एक समुद्री चोकपॉइंट है।

- स्वच्छ ऊर्जा अभूतपूर्व दर से ऊर्जा प्रणाली में शामिल हो रही है। 2023 में 560 गीगावाट (GW) से अधिक की नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जुड़ी है।

- 2030 से पहले दुनिया की आधी से अधिक बिजली कम उत्सर्जन करने वाले स्रोतों से उत्पन्न होगी।

Article Sources

1 sourceकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को IEEH में शामिल होने के लिए आशय-पत्र पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।

- भारत की ओर से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) को IEEH के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब (IEEH) के बारे में:

- उत्पत्ति: इसे 2020 में ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी (IPEEC) के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। IPEEC में भारत भी एक सदस्य था।

- सौंपे गए कार्य: यह एक वैश्विक मंच है, जो विश्व भर में सहयोग को बेहतर करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है।

Article Sources

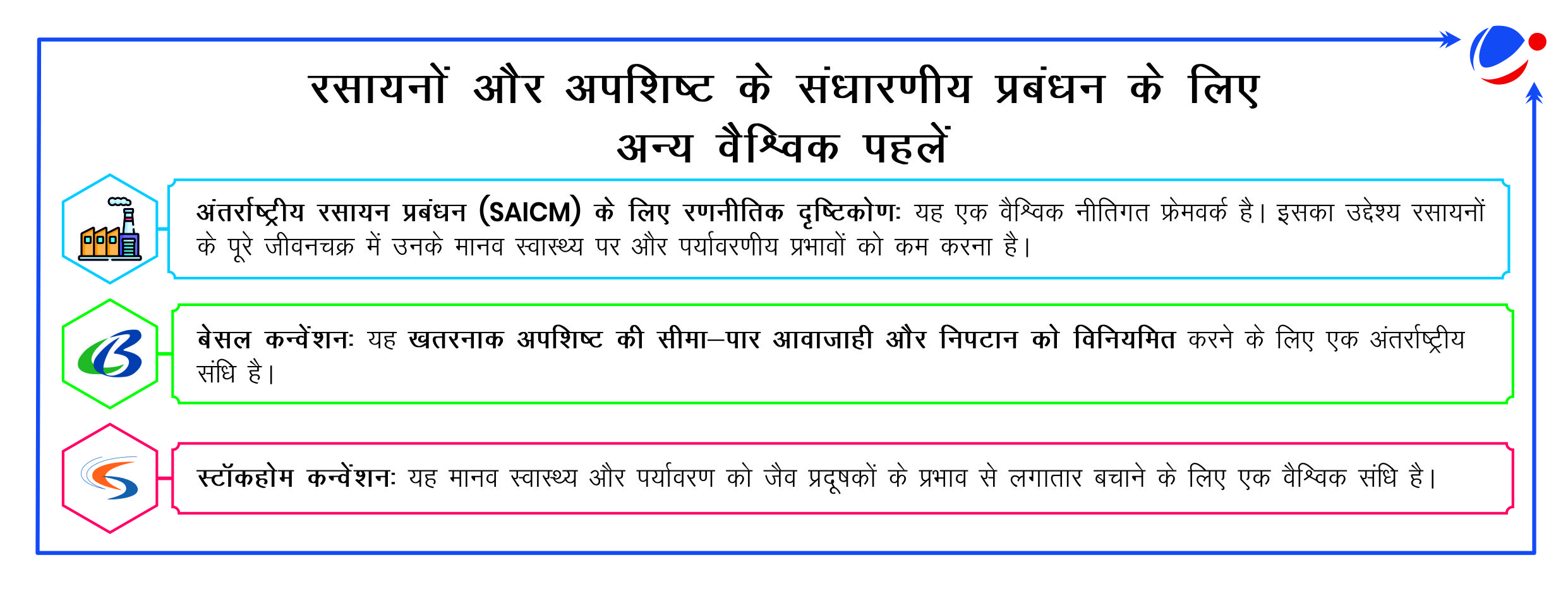

1 sourceGFC फंड ने रसायनों और अपशिष्ट के सुरक्षित एवं सतत प्रबंधन को लक्षित करने के लिए अपना पहला प्रोजेक्ट कॉल लॉन्च किया है।

GFC फंड के बारे में

- इस फंड की स्थापना 2023 में बॉन (जर्मनी) में रसायन प्रबंधन पर पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICCM5) के दौरान की गई थी।

- GFC फंड का कार्यकारी बोर्ड इसके कामकाज की देखरेख करता है और परिचालन संबंधी सभी निर्णय लेता है। इस बोर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र से 2 राष्ट्रीय प्रतिनिधि; तथा

- सभी दाताओं और योगदानकर्ताओं के प्रतिनिधि।

- GFC मौजूदा वित्तीय तंत्रों, जैसे- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) आदि तथा जैव विविधता और जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने वाले फंड्स का पूरक है।

उद्देश्य

- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादों और अपशिष्टों सहित रसायनों के समाधान में लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) तथा निम्न और मध्यम आय वाले देशों का समर्थन करना।

- मध्यम स्तर की ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देना, जो रसायनों और अपशिष्ट प्रबंधन की राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय क्षमताओं को मजबूत करती हों।

- वित्तीय सहायता: चयनित परियोजनाओं को रसायनों और अपशिष्ट से होने वाले नुकसान को कम करने तथा पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तीन वर्षों तक 300,000 से 800,000 अमेरिकी डॉलर तक दिए जाते है।

- स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त-पोषण प्रदान किया जाता है।

GFC के बारे में (ICCM5 में अपनाया गया बॉन घोषणा-पत्र)

- यह एक बहु-क्षेत्रक समझौता है। इसके तहत 28 लक्ष्यों का एक सेट तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य रसायनों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना तथा 2035 तक कृषि में अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को खत्म करना है। साथ ही, रसायनों और अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या का समाधान करना भी इसका उद्देश्य है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इकोमार्क नियम, 2024 अधिसूचित किए।

- इकोमार्क लेबलिंग प्रणाली खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी श्रेणियों में पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देगी।

- यह प्रणाली LiFE / लाइफ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) के सिद्धांत के अनुरूप है। यह संधारणीयता और संसाधनों के दक्षतापूर्वक उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी।

अधिसूचित नियमों पर एक नजर

- इकोमार्क लेबलिंग देने हेतु मानदंड: ऐसे उत्पाद जिनके पास भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम के तहत भारतीय मानकों के अनुरूप लाइसेंस या प्रमाण-पत्र है और/ या गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का मैंडेट है। साथ ही, जो इकोमार्क नियमों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों।

- नियमों के अनुसार, इकोमार्क उन उत्पादों को भी दिया जा सकता है, जो संसाधन उपभोग और पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में पर्यावरण संबंधी निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

- आवेदन प्रक्रिया: विनिर्माताओं को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के माध्यम से इकोमार्क के लिए आवेदन करना होगा।

- इकोमार्क लेबलिंग मार्क के उपयोग की अवधि: यह मार्क तीन साल के लिए वैध होगा।

- निरीक्षण और कार्यान्वयन: यह कार्य केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली संचालन समिति करेगी।

इकोमार्क लेबलिंग का महत्त्व

- यह उपभोक्ताओं को उत्पाद के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी के आधार पर खरीद संबंधी निर्णय लेने में मदद करेगी। साथ ही, यह विनिर्माताओं को अपने उत्पादों को पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी।

- यह सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देगी और उत्पादों के पर्यावरण अनुकूल होने के भ्रामक दावों पर रोक लगाएगी।

- यह कम ऊर्जा खपत, संसाधन दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देगी।

भारत में पर्यावरण प्रमाणन की अन्य योजनाएं

|

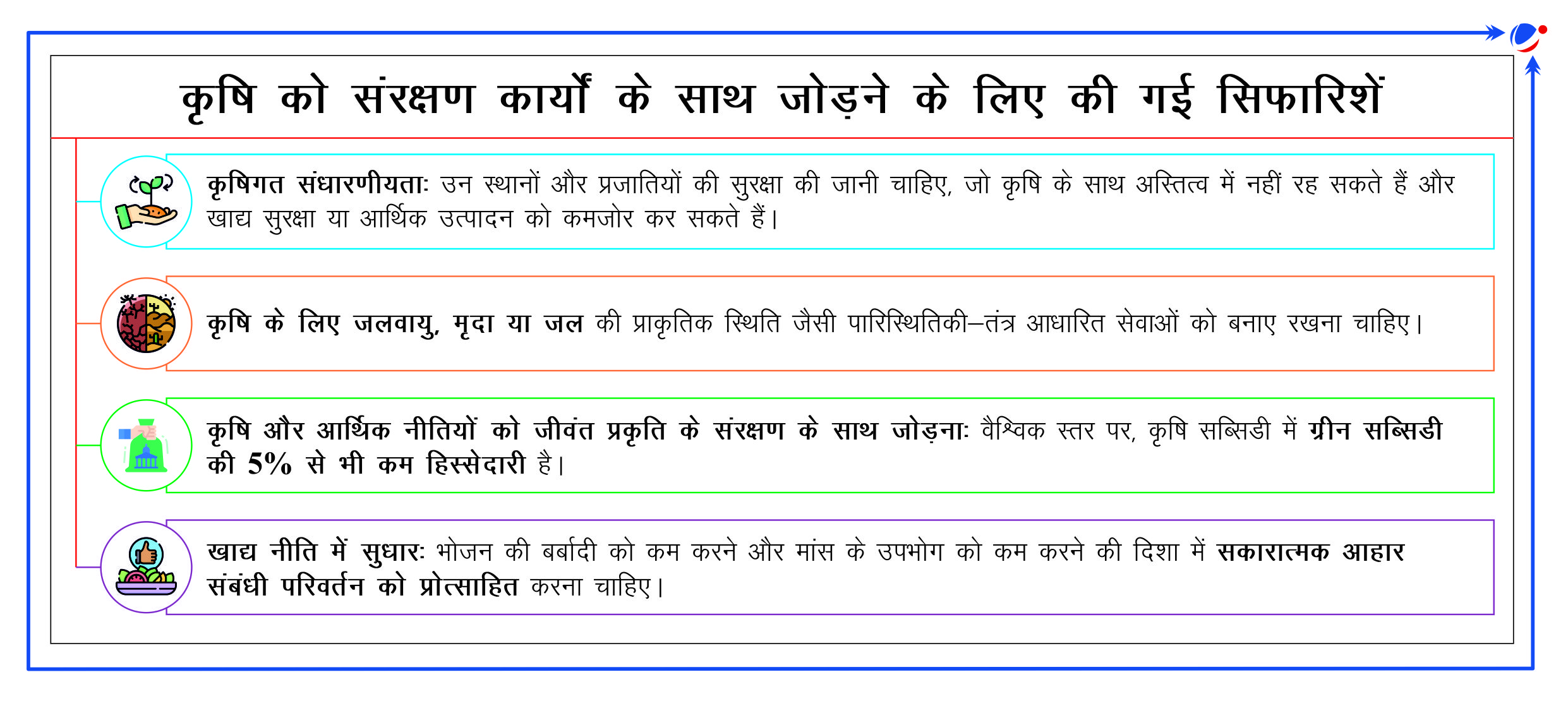

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने “एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन” शीर्षक से एक फ्लैगशिप रिपोर्ट जारी की। IUCN की इस फ्लैगशिप रिपोर्ट में कृषि और संरक्षण के बीच जटिल संबंधों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है।

जैव विविधता पर कृषि का प्रभाव

- नकारात्मक प्रभाव

- कृषि सीधे तौर पर IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल 34% प्रजातियों को खतरे में डालती है।

- कृषि से होने वाले प्रत्यक्ष खतरों में प्राकृतिक पर्यावासों को फसल, चारागाह, वृक्षारोपण और सिंचित भूमियों में बदलना शामिल है।

- आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश, पोषक तत्वों के भार, मृदा अपरदन, कृषि रसायनों और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

- सकारात्मक प्रभाव: IUCN की लाल सूची में शामिल लगभग 17% प्रजातियों के पर्यावास के रूप में कृषि भूमि को दर्ज किया गया है।

कृषि पर जैव विविधता का प्रभाव

- सकारात्मक प्रभाव: पारिस्थितिकी-तंत्र निम्नलिखित दो मुख्य श्रेणियों के माध्यम से कृषि में सहायता प्रदान करता है:

- प्रोविजनिंग संबंधी सेवाएं यानी बायोमास और आनुवंशिक पदार्थ का उत्पादन; तथा

- विनियमन और रख-रखाव सेवाएं यानी जलवायु विनियमन, तलछट प्रतिधारण, पोषक चक्रण, जल प्रवाह विनियमन, परागण आदि।

- नकारात्मक प्रभाव: पारिस्थितिकी-तंत्र की हानि जैसे फसल हानि, कीट और रोगजनकों का प्रकोप आदि।

हाल ही में, विश्व वन्यजीव कोष (WWF) ने अपनी द्विवार्षिक 'लिविंग प्लैनेट' रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी किया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- जैव विविधता हानि: पिछले 50 वर्षों (1970-2020) में वन्यजीव आबादी में 73% की गिरावट आई है।

- ताजा जल में रहने वाले जीवों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट आई है। उसके बाद स्थलीय और समुद्री जीवों की आबादी में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है।

- गिरावट के कारण: पर्यावास क्षति, निम्नीकरण, जलवायु परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियां आदि।

- भारत संबंधी निष्कर्ष

- रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि दुनिया भारत के उपभोग पैटर्न को अपना लेती है, तो 2050 तक एक से भी कम पृथ्वी की आवश्यकता होगी।

- रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश समुदाय-प्रबंधित प्राकृतिक खेती (APCNF) को प्रकृति-अनुकूल खाद्य उत्पादन के सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का एक बेहतरीन उदाहरण माना गया है।

- रिपोर्ट में भारत के मिलेट्स मिशन की सराहना की गई है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य (KWS) को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने को स्वीकृति प्रदान की है।

- NTCA वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है ।

कैमूर वन्यजीव अभयारण्य (KWS) के बारे में

- अवस्थिति: यह सोन नदी (दक्षिण) और कर्मनाशा नदी (पश्चिम) के बीच कैमूर पहाड़ी पठार पर अवस्थित है।

- यह मध्य उच्चभूमि और छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। मध्य उच्चभूमि में सतपुड़ा-मैकाल पहाड़ियां और विंध्य-बघेलखंड पहाड़ियां शामिल हैं।

- यह बांधवगढ़-संजय-गुरु घासीदास-पलामू बाघ भू-परिदृश्य से जुड़ा हुआ है।

- जीव-जंतु: तेंदुआ, जंगली सूअर, भालू, आदि।

- वनस्पति: उत्तरी उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन।

गुजरात वन विभाग ने 10वीं बार भारतीय जंगली गधे की आबादी का सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण में भारतीय जंगली गधों की आबादी में 26.14% की वृद्धि दर्ज की गई है। ध्यातव्य है कि 2020 में इनकी आबादी 6,082 थी, जो 2024 में बढ़कर 7,672 हो गई है।

भारतीय जंगली गधे (इक्वस हेमिओनस खुर) के बारे में

- इसके बारे में: यह एशियाई जंगली गधे की पांच उप-प्रजातियों में से एक है। इसे 'घुड़खुर' भी कहा जाता है।

- पर्यावास: उत्तर-पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप का शुष्क क्षेत्र। वर्तमान में ये केवल गुजरात के लिटिल रण ऑफ कच्छ (LRK) तक ही सीमित हैं।

- व्यवहार संबंधी विशेषताएं: यह एकांत और शर्मिला जीव है। अपने पर्यावास में यह कम घनत्व में पाया जाता है।

- वयस्क नर गधों के दोनों कानों के बीच बालों का एक गुच्छा होता है, जो सींग जैसे लगता है। इनका पसंदीदा भोजन पोषक तत्वों से भरपूर चारा है।

संरक्षण की स्थिति:

- IUCN की लाल सूची: नियर थ्रीटेंड

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I में सूचीबद्ध

- साइट्स/ CITES: परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध

भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने अंतरिक्ष के मौसम को आकार देने में ज्वालामुखी की भूमिका के बारे में पता लगाया है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- आयनमंडलीय विक्षोभ: ज्वालामुखी उद्गार से प्रबल वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स (EPBs) के निर्माण को सक्रिय करती हैं।

- EPBs आमतौर पर भूमध्यरेखीय आयनमंडल (Equatorial ionosphere) में देखे जाते हैं और आयनमंडलीय प्लाज्मा घनत्व में होने वाली कमी को दर्शाते हैं। ये मुख्य रूप से सूर्यास्त के बाद की अवधि में बनते हैं।

- उपग्रह के माध्यम से संचार और नेविगेशन सिस्टम पर प्रभाव: उत्पन्न EPBs उपग्रह-आधारित संचार तथा प्रौद्योगिकियों को प्रभावित कर सकते हैं।

ज्वालामुखी और इसके प्रभाव

- ज्वालामुखी भू-पर्पटी में एक छिद्र है, जिसके माध्यम से लावा, राख और गैसें निकलती हैं। हालिया ज्वालामुखी घटनाओं में माउंट रुआंग (इंडोनेशिया, 2024), व्हाकारी/ व्हाइट आइलैंड (न्यूजीलैंड, 2024), आदि शामिल हैं।

- ज्वालामुखी गतिविधियों के सकारात्मक प्रभाव

- लघु अवधि तक पृथ्वी के वायुमंडल का शीतलन: ज्वालामुखियों से निकलने वाले कण सौर विकिरण को रोक कर पृथ्वी को अस्थायी रूप से ठंडा कर सकते हैं।

- भूतापीय ऊर्जा के स्रोत: स्थानीय लोगों को मुफ्त बिजली प्रदान की जा सकती है।

- ज्वालामुखी राख को मृदा में मिलाने से मृदा की उर्वरता में सुधार होता है।

- यह खनन के अवसर प्रदान करती हैं, क्योंकि मैग्मा सतह पर मूल्यवान खनिज लाता है।

- अन्य: पर्यटन की संभावना; राख मृदा के उर्वरक के रूप में कार्य करती है, आदि।

- ज्वालामुखी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव

- जलवायु पर प्रभाव: धूल, राख और अन्य गैसें वायुमंडल में विमुक्त होती हैं।

- ये सुनामी जैसी आपदाओं को जन्म देती हैं: उदाहरण के लिए, 2022 का टोंगा उद्गार।

- अन्य: जीवन, संपत्ति, आवास और भू-परिदृश्य को नुकसान पहुंचता है।

Article Sources

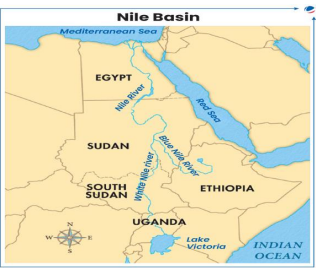

1 sourceहाल ही में, मिस्र के व्यापक विरोध के बावजूद नील नदी बेसिन के जल संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग पर संपन्न समझौता लागू हो गया है।

नील बेसिन के बारे में

- नील नदी विश्व की सबसे लम्बी नदी है। इसका जल अपवाह क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के भूभाग का लगभग 10% है।

- यह नदी दक्षिण से उत्तर तक 11 देशों से होकर बहती है।

- इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं:

- श्वेत नील: यह बुरुंडी और रवांडा से निकलती है; और

- नीली नील: यह इथियोपिया से निकलती है।

- अन्य सहायक नदियां: सोबत, अटबारा, बहर अल ग़ज़ल, आदि।

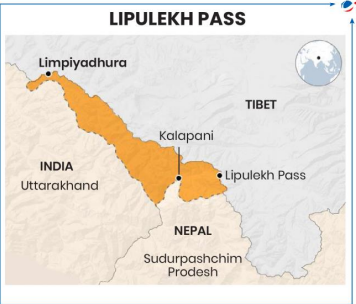

तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे ने पुराने लिपुलेख दर्रे से कैलाश पर्वत के दर्शन किए।

- इससे पहले, तीर्थयात्रियों को कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR) से होकर यात्रा करनी पड़ती थी।

लिपुलेख दर्रे के बारे में

- अवस्थिति: यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दर्रा है। यह कालापानी घाटी के ऊपर स्थित है। यह दर्रा भारत, नेपाल और TAR (चीन) के बीच ट्राई-जंक्शन बनाता है।

- यह दर्रा व्यास घाटी (पिथौरागढ़ जिला, उत्तराखंड) में अवस्थित है। यहां भूटिया लोग रहते हैं।

- महत्त्व: यह प्राचीन व्यापार और तीर्थयात्रा मार्ग है।

- चीनी घुसपैठ के भय से भारत ने 1962 में इसे बंद कर दिया था। यद्यपि 2020 में सरकार ने इसे फिर से खोल दिया था।