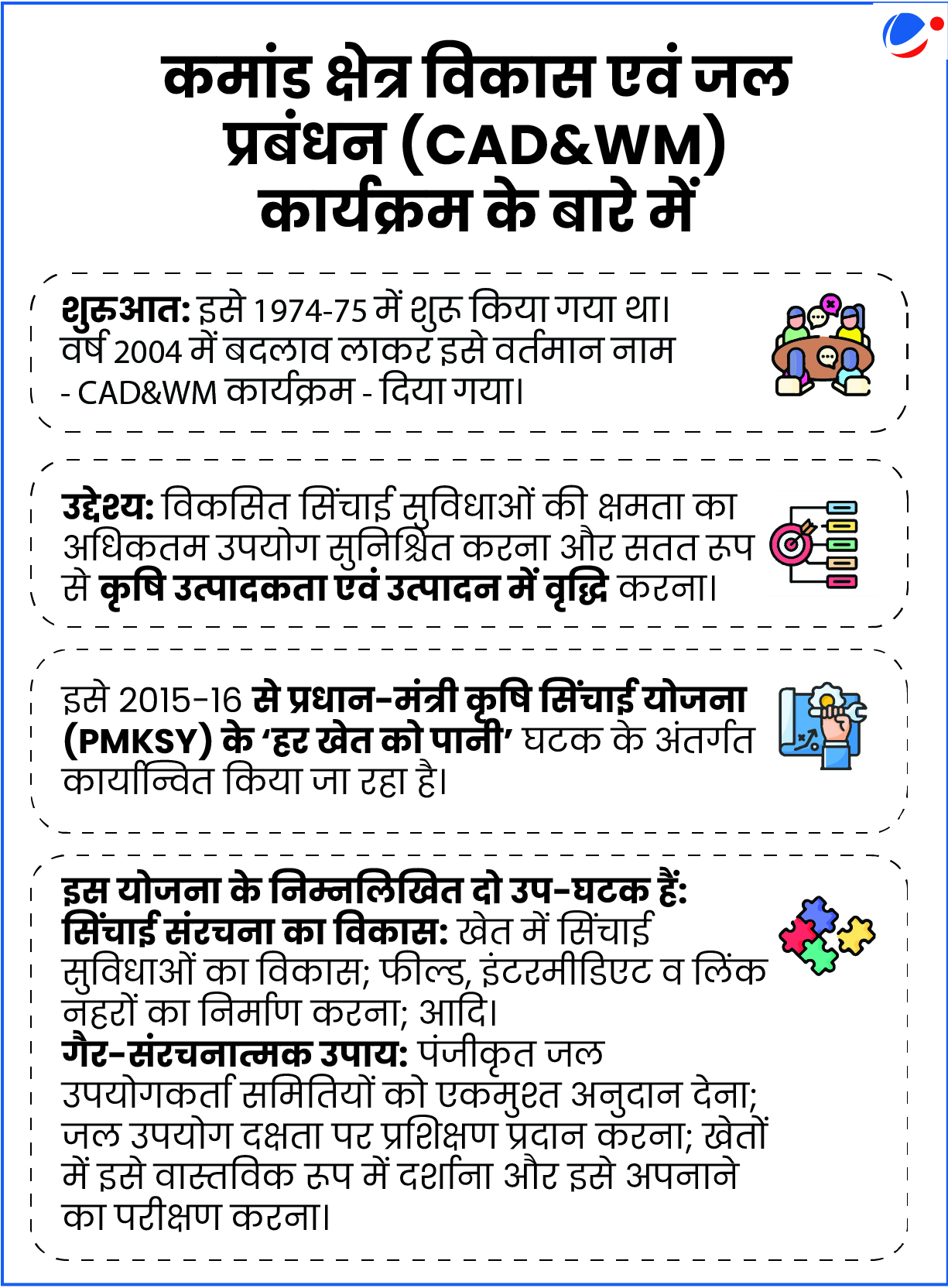

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (M-CADWM)’ योजना को मंजूरी दी।

- M-CADWM को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की एक उप-योजना के रूप में मंजूरी दी गई है। यह योजना 2025-2026 की अवधि में संचालित की जाएगी।

- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की शुरुआत 2015-16 में की गई थी। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- खेतों तक जल पहुंचाना,

- अधिक कृषि क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र के तहत लाना, और

- खेतों में जल उपयोग दक्षता (Water use efficiency) बढ़ाना।

M-CADWM के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- उद्देश्य: सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना, ताकि मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से सिंचाई जल को नामित क्लस्टर में पहुंचाया जा सके।

- प्रणाली: योजना के तहत स्थापित जल स्रोतों से अंडरग्राउंड प्रेसराइज़्ड पाइप्ड सिंचाई के माध्यम से किसानों की 1 हेक्टेयर तक की भूमि को सूक्ष्म-सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मजबूत मूल अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा।

- प्रौद्योगिकी: जल-उपयोग की निगरानी (वाटर एकाउंटिंग) और जल प्रबंधन के लिए ‘सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (SCADA), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

- योजना के संभावित लाभ:

- खेतों की जल उपयोग दक्षता (WUE) में सुधार होगा; कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी; आदि।

- सिंचाई से जुड़ी सुविधाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी जल-उपयोग समितियों (WUS) को सौंपकर संधारणीय कृषि को बढ़ावा मिलेगा।

- अगले पांच वर्षों तक जल-उपयोग समितियों को सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा, ताकि वे किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) जैसे आर्थिक संगठनों से जुड़ सकें।

- आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाने से युवाओं को कृषि गतिविधियों में आकर्षित किया जा सकेगा।

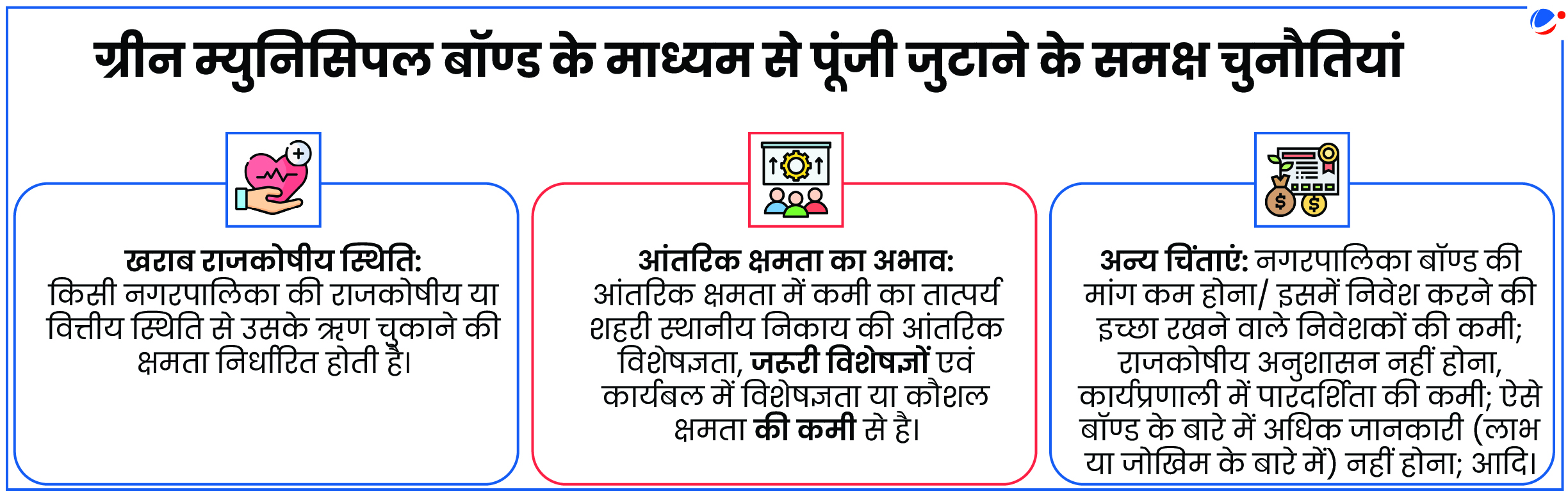

गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड की शुरुआत की।

- इसे स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत जारी किया गया था। इससे अत्याधुनिक टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (TSTP) के विकास के लिए ₹150 करोड़ जुटाए गए।

- TSTP यह सुनिश्चित करेगा कि उपचारित जल उच्चतम मानकों को पूरा करे। इससे यह औद्योगिक प्रक्रियाओं में पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाएगा।

- TSTP को सार्वजनिक-निजी भागीदारी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (PPP-HAM) के तहत 40% नगरपालिका वित्त-पोषण के साथ विकसित किया गया था।

ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड (GMB) के बारे में

- ये ऐसी गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां हैं, जिन्हें किसी नगरपालिका निकाय या ऐसी किसी अन्य संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत कार्य सौंपे गए हैं।

- ग्रीन बॉण्ड का उपयोग विशेष रूप से जलवायु शमन, अनुकूलन और अन्य पर्यावरण अनुकूलन एवं कम कार्बन उत्सर्जक परियोजनाओं (विश्व बैंक) के लिए धन जुटाने हेतु किया जाता है।

GMB का महत्त्व

- सतत विकास: निवेशक अपनी निवेश प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस कारकों को एकीकृत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

- कम लागत व दीर्घकालिक पूंजी: वे अन्य बॉण्ड्स के साथ लागत-प्रतिस्पर्धी होते हैं तथा वाणिज्यिक बैंकों के ऋण की तुलना में कम लागत पर पूंजी प्रदान कर सकते हैं।

- निवेशक आधार को व्यापक बनाना: घरेलू बैंक ऋण जैसे मौजूदा पारंपरिक वित्त-पोषण स्रोत क्षमता वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

ओडिशा सरकार ने सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित किया।

- सिमिलिपाल भारत का 107वां और ओडिशा का दूसरा नेशनल पार्क है। भितरकनिका, ओडिशा का पहला नेशनल पार्क है।

- गौरतलब है कि सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 2,750 वर्ग किलोमीटर है। इसके 845.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस तरह सिमिलिपाल ओडिशा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन गया है। भितरकनिका का क्षेत्रफल इससे कम है।

सिमिलिपाल वन के बारे में

- अवस्थिति: सिमिलिपाल नेशनल पार्क ओडिशा के मयूरभंज जिले में छोटानागपुर क्षेत्र में स्थित है।

- बहने वाली मुख्य नदियां: बुद्धबलंगा, पलपला, बंदन, सालंदी, कहैरी और देव नदी।

- सिमिलिपाल को वन्यजीव अभयारण्य और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। साथ ही, इसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया था। यह मयूरभंज एलीफैंट रिजर्व का भी हिस्सा है।

नेशनल पार्क क्या होता है?

- परिचय: नेशनल पार्क एक ऐसा अधिसूचित क्षेत्र होता है, जिसे उसकी पारिस्थितिकीय तथा उसमें पाए जाने वाले जीव-जंतु, वनस्पति, स्थलाकृति या वन्य-जीवों की वैज्ञानिक महत्ता के कारण उसके वन्य-जीवों और पर्यावरण को सर्वोत्तम संरक्षण प्रदान किया जाता है।

- नेशनल पार्क किसी अभयारण्य के भीतर का संरक्षित क्षेत्र भी हो सकता है या जरूरी नहीं है कि वह कोई अभयारण्य हो ही।

- नेशनल पार्क के भीतर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित होती है। हालांकि, राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक (Chief Wildlife Warden) द्वारा कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।

- साथ ही, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कुछ आदिवासी समूहों को नेशनल पार्क के भीतर रहने की अनुमति दी गई है।

- नेशनल पार्क किसी अभयारण्य के भीतर का संरक्षित क्षेत्र भी हो सकता है या जरूरी नहीं है कि वह कोई अभयारण्य हो ही।

- अधिसूचना: राज्य सरकारों द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत नेशनल पार्क की अधिसूचना जारी की जाती है।

- हालांकि, एक बार अधिसूचित हो जाने के बाद, राज्य सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश के बिना नेशनल पार्क की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती।

Article Sources

1 sourceचीता परियोजना संचालन समिति ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान से कुछ चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी।

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- भौगोलिक: गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के दो जिलों यानी मंदसौर और नीमच में फैला हुआ है।

- इस क्षेत्र को निमाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।

- प्रकार: इस अभयारण्य के वन खटियार-गिर शुष्क पर्णपाती वन का हिस्सा हैं।

- नदी: इससे होकर चम्बल नदी गुजरती है।

- बांध: यह अभयारण्य गांधी सागर बांध के कारण बने जलाशय के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है।

- वृक्ष: सलाई, करधई, धावड़ा, तेंदू, पलाश आदि।

- वन्य जीव: जंगली कुत्ते (ढोल), चिंकारा, तेंदुआ, ऊदबिलाव, मगरमच्छ आदि।

- ऐतिहासिक: यह विश्व प्रसिद्ध चतुर्भुजनाथ नाला शैलाश्रयों का हिस्सा है।

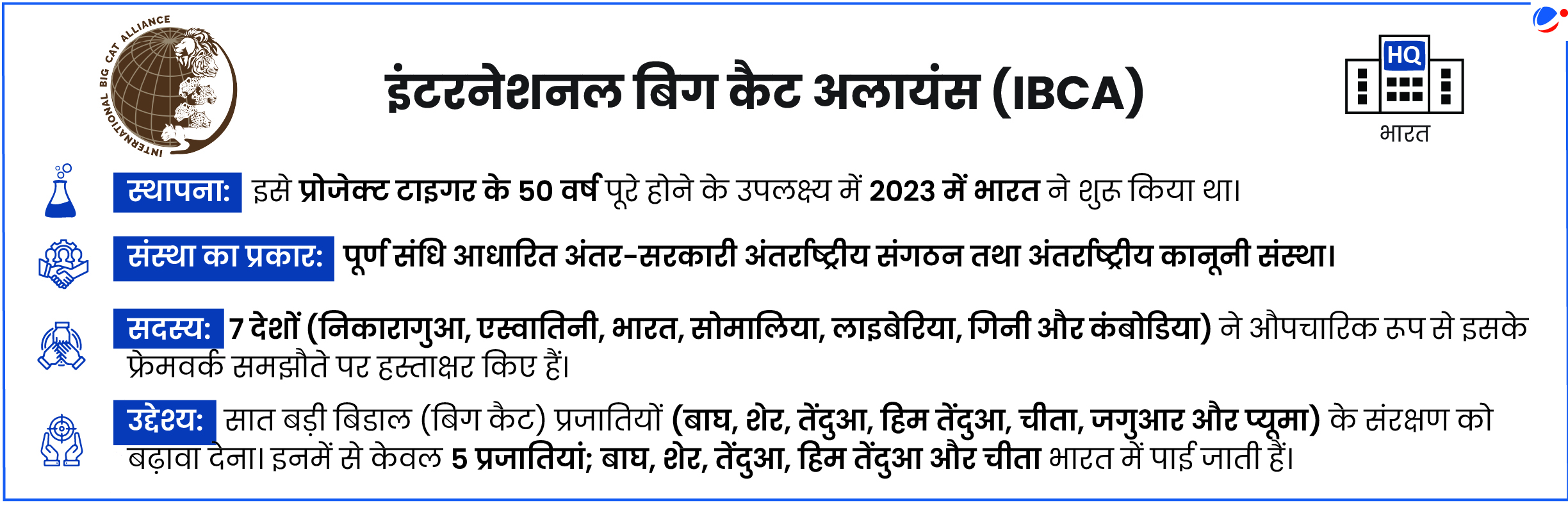

भारत और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) ने ‘मुख्यालय समझौते’ पर हस्ताक्षर किए।

- इस समझौते के माध्यम से IBCA का मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किए जाएंगे। इससे IBCA को अपने आधिकारिक कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने में मदद मिलेगी।

समझौते के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- यह IBCA सचिवालय और कर्मियों, परिसरों आदि को दिए जाने वाले वीजा, विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों से संबंधित है।

- इसके अलावा, भारत IBCA को 2023-24 से 2028-29 तक 5 वर्षों के लिए एक कोष बनाने, अवसंरचना के निर्माण और आवर्ती (नियमित) व्यय को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन प्रदान करेगा।

बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए शुरू किए गए अन्य प्रयास

|

यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क (UGGP) की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूनेस्को ने 11 देशों के 16 नए स्थलों को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क (GGN) में शामिल किया है।

- ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क यूनेस्को के तहत स्थापित एक गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है।

- यह उन नैतिक मानकों की स्थापना करता है जिन्हें ग्लोबल जियोपार्क्स द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

GGN में शामिल किए गए प्रमुख जियोपार्क्स

- कंबुला (चीन): यह किंघई-तिब्बत पठार के किनारे स्थित है। इसमें बेहतर तरीके से संरक्षित प्राचीन मैक्सिउ ज्वालामुखी और पीली नदी शामिल है।

- माउंट पैक्टू (उत्तर कोरिया): यह उस जगह स्थित है जहां लगभग 1000 ई. में मिलेनियम विस्फोट हुआ था। मिलेनियम विस्फोट अब तक रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे बड़े विस्फोटों में से एक है।

- उत्तरी रियाद (सऊदी अरब): तुवैक पर्वत के आधार पर स्थित ओबैथरान घाटी (वादी ओबैथरान) एक हरा-भरा भंडार है, जो स्थानीय जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण।

- इस घाटी में प्राचीन प्रवाल भित्तियों के पारिस्थितिक तंत्र भी मौजूद हैं।

यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क (UGGP) के बारे में

- उत्पत्ति: इसकी शुरुआत 2015 में इंटरनेशनल जियोसाइंसेज़ एंड जियोपार्क्स प्रोग्राम (IGGP) के एक प्रमुख घटक के रूप में की गई थी।

- जियोपार्क्स: UGGPs ऐसे एकल व एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्त्व के परिदृश्यों को निम्नलिखित की समग्र अवधारणा के साथ प्रबंधित किया जाता है:

- संरक्षण,

- शिक्षा, और

- सतत विकास

- प्रबंधन: इनका प्रबंधन राष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त किसी विधिक निकाय द्वारा किया जाता है।

- पुनर्मूल्यांकन अवधि: UGGP का दर्जा स्थायी नहीं होता, बल्कि प्रत्येक चार साल में इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

- अनिवार्य नेटवर्किंग: UGGPs के लिए GGN की सदस्यता अनिवार्य है।

- वर्तमान स्थिति: वर्तमान में 50 देशों में 229 यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स हैं। भारत में एक भी यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नहीं है।

Article Sources

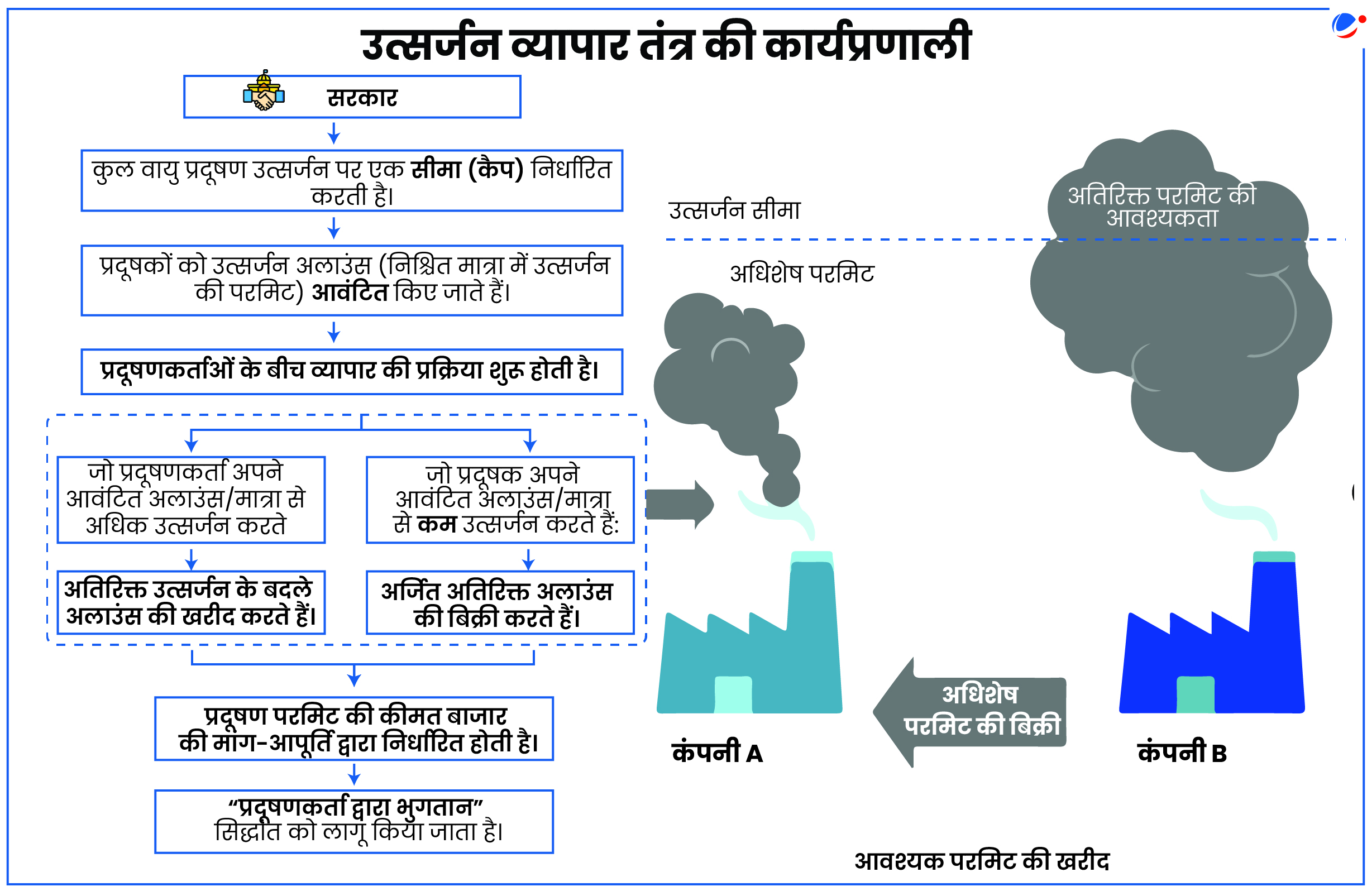

1 sourceएक नए अध्ययन से पता चला है कि 2019 में शुरू की गई सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम (ETS) पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को नियंत्रित करने में सफल रही है।

- इसकी वजह से प्रदूषण रोकथाम लागत में भी 10% से अधिक की गिरावट आई है। साथ ही, इसमें शामिल उद्योग अब पर्यावरण कानूनों का बेहतर ढंग से पालन कर रहे हैं।

सूरत ETS के बारे में

- एक नज़र: यह दुनिया का पहला बाजार है, जहां पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन का व्यापार किया जाता है।

- यह भारत की किसी भी तरह की पहली प्रदूषण ट्रेडिंग योजना है।

- ETS की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका में सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू की गई थी।

- उद्देश्य: प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के अनुसार वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना।

- कार्य प्रणाली: यह बाजार से जुड़ी ‘कैप एंड ट्रेड’ प्रणाली (इन्फोग्राफिक देखें) पर आधारित है।

- इस प्रणाली का उपयोग यूरोप में ग्रीनहाउस गैसों और चीन में कार्बन उत्सर्जन के लिए किया जाता है।

- ETS निगरानी के लिए सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (CEMS) उपकरणों का उपयोग करता है।

- ट्रेडिंग: उद्योग NeML (नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ई-मार्केट्स) द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म पर प्रदूषण परमिट्स की खरीद-बिक्री करते हैं।

- भाग लेने वाली संस्थाओं को एक ‘पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि’ भी जमा करनी होती है, जो उद्योग के आकार के अनुसार तय होती है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने वैश्विक पोत परिवहन के लिए नेट-जीरो फ्रेमवर्क को मंजूरी दी।

- IMO नेट-जीरो फ्रेमवर्क विश्व का पहला ऐसा फ्रेमवर्क है, जो संपूर्ण उद्योग क्षेत्रक में अनिवार्य उत्सर्जन सीमा और GHG मूल्य निर्धारण का प्रावधान करता है।

- पोत परिवहन वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में लगभग 3% का योगदान देता है।

मुख्य विशेषताएं

- इसे जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (MARPOL/ मार्पोल) के एनेक्स VI में शामिल किया जाएगा।

- एनेक्स VI: जहाजों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित है।

- उद्देश्य: 2050 के आसपास या उससे पहले शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना।

- कार्यान्वयन: इसे अक्टूबर 2025 में औपचारिक रूप से अपनाया जाएगा तथा 2027 से प्रभावी होकर अनिवार्य हो जाएगा।

- एक बार प्रभावी होने के बाद, यह 5,000 सकल टन से अधिक बड़े समुद्री जहाजों के लिए अनिवार्य हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन से कुल CO2 उत्सर्जन का 85% उत्सर्जित करते हैं।

- जहाजों को निम्नलिखित का अनुपालन करना होगा:

- वैश्विक ईंधन मानक: जहाजों को अपनी वार्षिक GHG फ्यूल इंटेंसिटी (GFI) यानी प्रयुक्त प्रति ऊर्जा इकाई पर उत्सर्जित GHG की मात्रा को समय के साथ कम करना होगा।

- वैश्विक आर्थिक उपाय: जिन जहाजों का उत्सर्जन तय GFI सीमा से अधिक होगा, उन्हें "रिमेडियल यूनिट्स" खरीदनी होंगी, ताकि अतिरिक्त उत्सर्जन की भरपाई की जा सके। जो जहाज शून्य या लगभग शून्य GHG तकनीकों का उपयोग करेंगे, उन्हें वित्तीय पुरस्कार दिया जाएगा।

- IMO नेट-जीरो फंड: एक नया फंड बनाया जाएगा, जिसमें उत्सर्जन मूल्य निर्धारण से प्राप्त राशि जमा की जाएगी।

Article Sources

1 sourceदूसरा “वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO वैश्विक सम्मेलन” कोलंबिया के कार्टाजेना में आयोजित हुआ।

सम्मेलन के बारे में

- इस सम्मेलन को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और कोलंबिया ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। सम्मेलन के आयोजन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), विश्व मौसम संगठन (WMO) जैसे अन्य UN एजेंसियां भी शामिल थीं।

- उद्देश्य: स्वच्छ वायु और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्ति के लिए तथा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्यवाहियों में तेजी लाना।

सम्मेलन के मुख्य आउटकम्स

- 50 से अधिक देशों ने ‘वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों’ को 2040 तक 50% तक कम करने के साझा लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की।

- भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के लक्षित उपायों के माध्यम से 2040 तक वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

भारत ने ब्रिक्स देशों से 2035 तक जलवायु वित्त-पोषण के लिए प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने हेतु ‘बाकू टू बेलेम रोडमैप’ पर एकजुट होने की अपील की है। भारत के अनुसार इससे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

‘बाकू टू बेलेम रोडमैप’ के बारे में

- अजरबैजान के बाकू में आयोजित ‘जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन पर पक्षकारों के 29वें सम्मेलन (UNFCCC COP-29)’ में इस नए वैश्विक वित्त-पोषण लक्ष्य और फ्रेमवर्क पर सहमति बनी थी। इसका उद्देश्य ब्राजील के बेलेम में आयोजित होने वाले आगामी COP-30 तक जलवायु वित्त-पोषण के लक्ष्य को बढ़ाना है।

- इस रोडमैप का उद्देश्य विकासशील देशों को कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले और जलवायु-परिवर्तन-अनुकूल विकास पथ अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे ये देश अपने ‘राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)’ लक्ष्यों को प्रभावी रूप से लागू कर सकेंगे।

Article Sources

1 sourceखाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल) पर ‘एक्सीलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन (AIM4NatuRe)’ पहल शुरू की।

AIM4NatuRe पहल के बारे में

- AIM4NatuRe एक्सीलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन (प्रकृति पुनर्स्थापन के लिए अभिनव निगरानी को तेज करना) का संक्षिप्त नाम है।

- उद्देश्य: वैश्विक पारिस्थितिकी-तंत्र पुनर्स्थापन प्रयासों की निगरानी और रिपोर्टिंग में सुधार करना।

- यह पहल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) के लक्ष्य 2 में उल्लिखित 2030 तक कम-से-कम 30% खराब पारिस्थितिकी-तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, मानकीकृत डेटा फ्रेमवर्क और क्षमता विकास का लाभ उठाएगी।

- यह FAO के AIM4Forests कार्यक्रम का हिस्सा है, जो प्रकृति पुनर्स्थापन निगरानी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु वनों से परे दायरे का विस्तार करता है।

Article Sources

1 sourceपिंजौर (हरियाणा) स्थित गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र (VCBC) से 34 क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिद्धों को महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया।

गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र (VCBC), पिंजौर के बारे में

- उत्पत्ति: इसे वर्ष 2001 में यूनाइटेड किंगडम सरकार के 'डार्विन इनिशिएटिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़' फंड द्वारा स्थापित किया गया था।

- साझेदार: इसे हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BHNS) ने संयुक्त रूप से तैयार किया है।

- लक्ष्य: गिद्धों की तीन प्रजातियों (सफेद पुट्ठे वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध और पतली चोंच वाले गिद्ध) को बचाना।

- अवस्थिति: बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा।

- उपलब्धि: इसके द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि डाईक्लोफेनाक (एक गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा) गिद्धों की मृत्यु का मुख्य कारण थी।

स्मॉल हाइव बीटल (एथिनाटुमिडा) को भारत में पहली बार पश्चिम बंगाल में देखा गया। यह एक विदेशी या गैर-स्थानिक बीटल है।

स्मॉल हाइव बीटल के बारे में

- मूल स्थान: उप-सहारा अफ्रीका।

- अफ्रीका में यह कम नुकसान करता है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में यह भारी तबाही मचाता है।

- विशेषताएं: अंडाकार आकार, लाल-भूरा रंग और लंबाई 5 से 7 मिमी तक होती है। इसका जीवनचक्र अंडा, लार्वा, प्यूपा और व्यस्क के चरणों से गुजरता है।

- नुकसान: स्मॉल हाइव बीटल की मादाएं मधुमक्खियों के छत्तों में दरारों और सुराखों से प्रवेश करती हैं और अंडे देती हैं। अंडों से निकलने वाले लार्वा संग्रहीत शहद, पराग और मधुमक्खियों के अंडों को खा जाते हैं, और छत्तों में मल त्यागते हैं। इससे शहद मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।

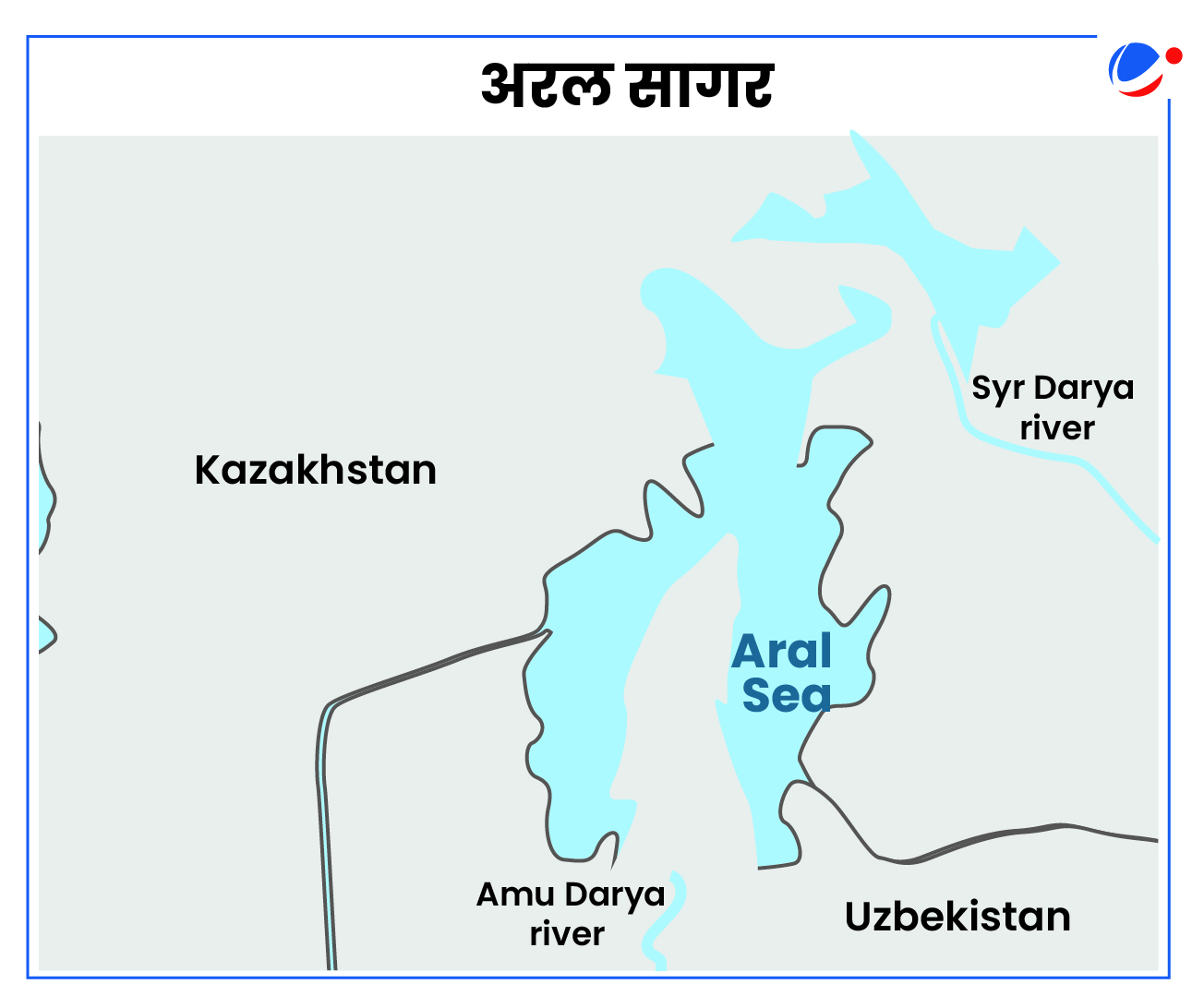

शोध से पता चला है कि अरल सागर के सूख जाने के बाद उसके बेसिन की भूमि ऊंची हो रही है, जो संभावित भूवैज्ञानिक बदलाव का संकेत है।

अरल सागर के बारे में

- इसके बारे में: यह कभी मध्य एशिया की एक बड़ी खारे पानी की झील थी।

- अवस्थिति: कजाकिस्तान (उत्तर) और उज्बेकिस्तान (दक्षिण) की सीमा पर अवस्थित है।

- इसे मुख्य रूप से अमू दरिया और सिर दरिया नदियों से पानी मिलता था।

- सूखने का कारण: सोवियत संघ के दौर में, इन नदियों का पानी खेती के लिए मोड़ दिया गया, जिससे अरल सागर धीरे-धीरे सूख गया।

- सूखने के बाद यह सागर खतरनाक अरलकुम रेगिस्तान में बदल गया है। आज यह क्षेत्र दुनिया के प्रमुख धूल-उत्पादक क्षेत्रों में से एक माना जाता है।