सागरमाला कार्यक्रम मार्च 2015 में शुरू किया गया था। यह केंद्रीय पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा और लगभग 14,500 किलोमीटर नौवहन-योग्य जलमार्ग क्षमता का उपयोग करके देश में आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है।

- साथ ही, इसका लक्ष्य घरेलू परिवहन तथा आयात-निर्यात कार्गो की लॉजिस्टिक्स लागत को भी कम करना है।

- राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) इस कार्यक्रम के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश जारी करने और निगरानी करने वाली शीर्ष संस्था है।

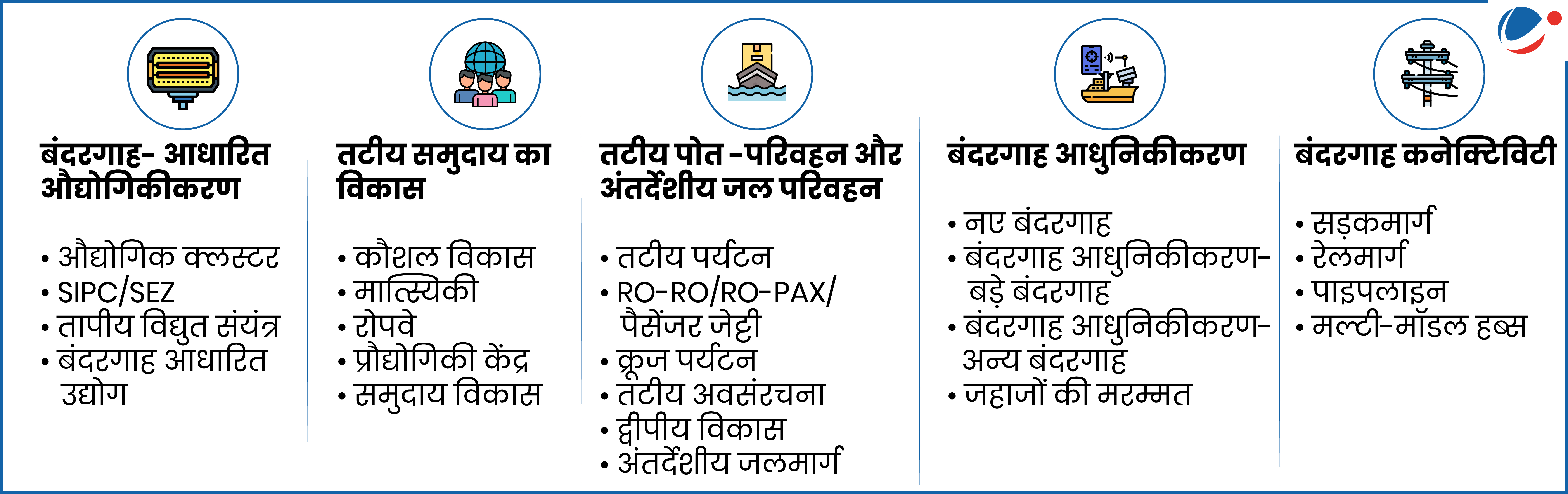

- इस कार्यक्रम के 5 पिलर्स और 24 श्रेणियां हैं (इन्फोग्राफिक देखिए)।

- इस कार्यक्रम का नया चरण सागरमाला 2.0 है। नए चरण में जहाज निर्माण, मरम्मत, रीसाइक्लिंग और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सागरमाला कार्यक्रम की उपलब्धियां

- परियोजनाएं: अब तक 272 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं में लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

- बंदरगाहों की वैश्विक रैंकिंग: 9 भारतीय बंदरगाह विश्व के शीर्ष 100 बंदरगाहों में शामिल हैं। विशाखापत्तनम (विज़ाग/ Vizag) विश्व के शीर्ष 20 कंटेनर बंदरगाहों में शामिल है।

- सागरमाला स्टार्ट-अप इनोवेशन इनिशिएटिव (S2I2) लॉन्च किया गया: इस पहल का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्रक में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

- तटीय पोत -परिवहन में संवृद्धि: पिछले एक दशक में 118% की संवृद्धि हासिल की गई है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।

- अंतर्देशीय जलमार्गों से परिवहन में वृद्धि: कार्गो परिवहन में 700% की संवृद्धि दर्ज की गई है। इससे सड़क मार्गों और रेलमार्गों पर यातायात की भीड़ में कमी आई है।