सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विकासशील देशों ने जलवायु वित्त पर बढ़ाए गए नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) पर निराशा व्यक्त की है।

नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (New Collective Quantified Goal) के बारे में

- 2025 के बाद जलवायु वित्त संबंधी लक्ष्य (नए लक्ष्य) निर्धारित करने के लिए COP21 में NCQG को प्रस्तावित किया गया था।

- 2009 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पक्षकारों ने 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर जुटाने का निर्णय लिया था। बाद में, इस समय सीमा को 2025 तक बढ़ा दिया गया था।

- हालांकि, यह लक्ष्य अभी भी हासिल नहीं किया जा सका है। इस कमी ने जलवायु वित्त की मौजूदा प्रणाली की सीमाओं को उजागर किया है।

- पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि इस समझौते के पक्षकार विकसित देश, पक्षकार विकासशील देशों की सहायता के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे।

जलवायु वित्त के बारे में

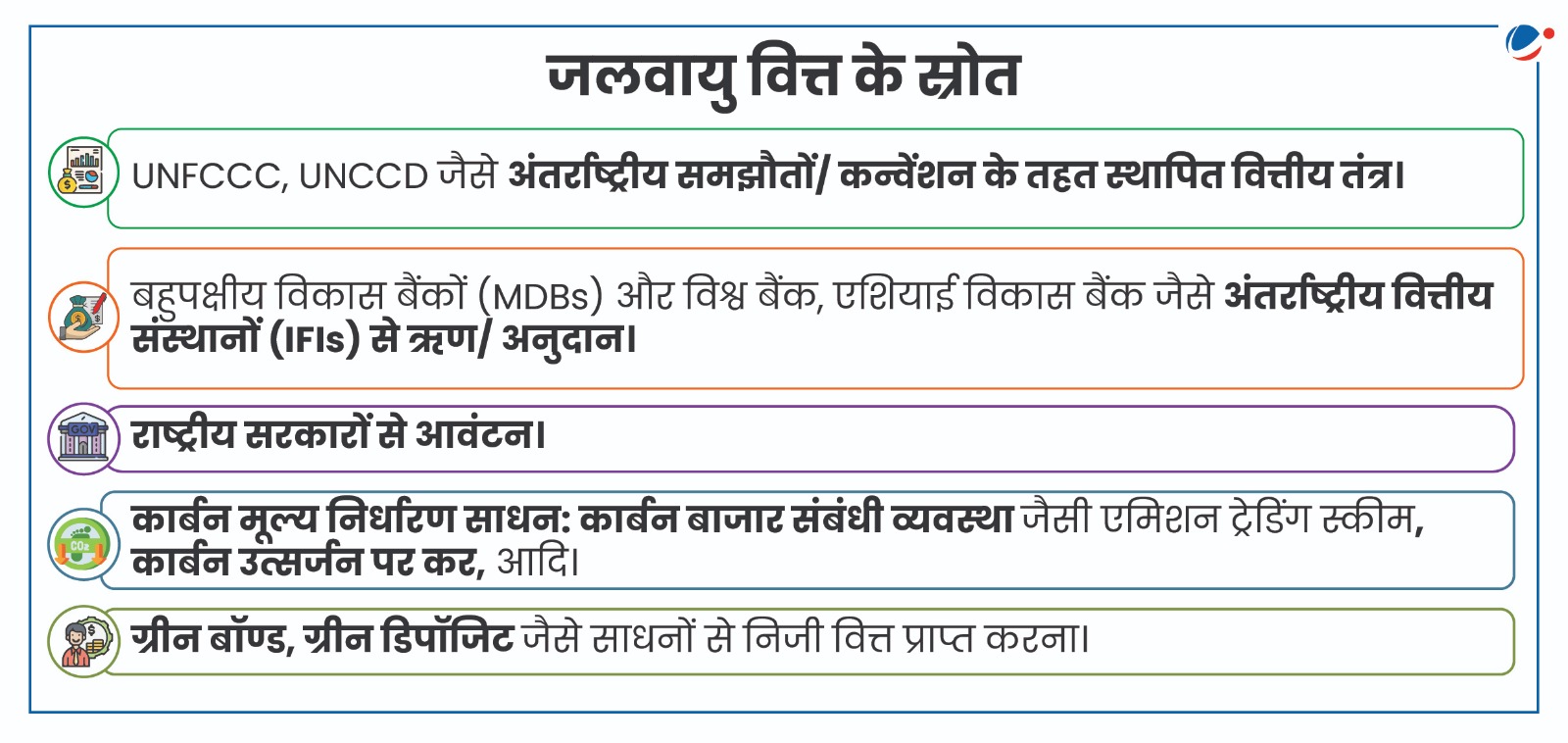

UNFCCC के अनुसार, जलवायु वित्त सार्वजनिक, निजी या अन्य स्रोतों से स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली फंडिंग है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सुभेद्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शमन (Mitigation) और अनुकूलन (Adaptation) के प्रयासों को समर्थन करना है।

UNFCCC के अंतर्गत वैश्विक वित्तीय तंत्र | |

लॉस एंड डैमेज यानी हानि और क्षति कोष |

|

ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) |

|

अनुकूलन निधि (Adaptation Fund) |

|

स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड (SCCF) |

|

अल्प विकसित देश निधि (Least Developed Countries Fund: LDCF) |

|

वर्तमान जलवायु वित्त-पोषण से जुड़े मुद्दे

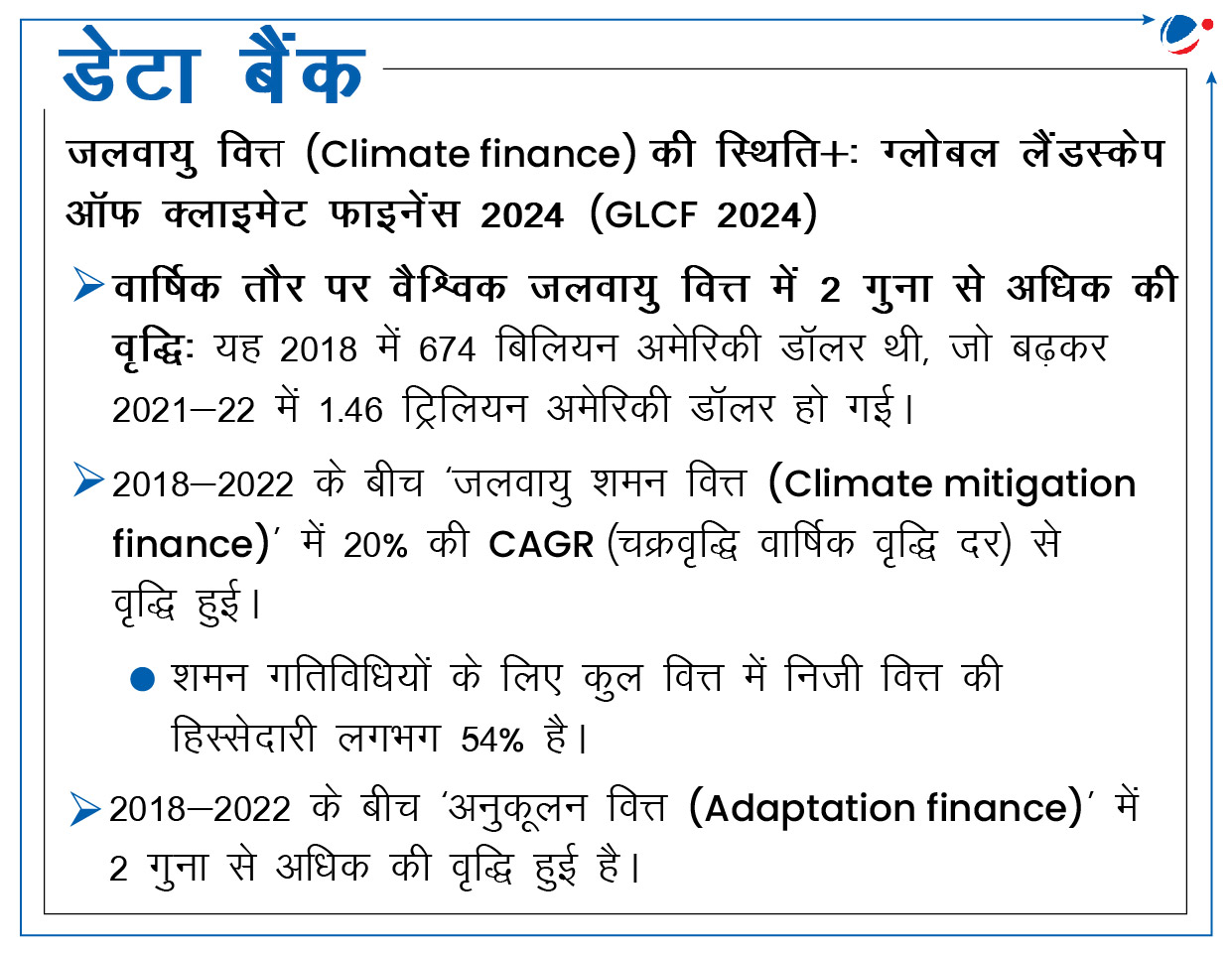

- वितरण में असमानता: ग्लोबल लैंडस्कैप ऑफ़ क्लाइमेट फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, 2018 से 2022 के बीच कुल जलवायु वित्त में विकसित देशों का योगदान 45% रहा, जबकि अल्प विकसित देशों का योगदान मात्र 3% रहा।

- अनुकूलन वित्त-पोषण अंतराल: एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार, विकासशील देशों को हर साल 215-387 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, जबकि 2022 में केवल 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही उपलब्ध हो पाया।

- शमन और अनुकूलन असंतुलन: UNDP के अनुसार, जलवायु वित्त का 90% हिस्सा शमन संबंधी कार्यों में जाता है।

- ऋण का बोझ: जलवायु वित्त अक्सर ऋण (Loans) के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जिससे विकासशील देशों पर ऋण बोझ बढ़ता है। यह विकासशील देशों के संधारणीय विकास में निवेश को बाधित कर सकता है।

- क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के अनुसार, मौजूदा जलवायु निवेश का लगभग 94% या तो ऋण या फिर इक्विटी (लाभ की मंशा वाले निवेश) के माध्यम से प्राप्त होता है।

- अपर्याप्त वित्त: ग्लोबल लैंडस्कैप ऑफ़ क्लाइमेट फाइनेंस 2024 के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C तक सीमित रखने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2030 तक प्रति वर्ष 7.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत है, जो मौजूदा वित्त की तुलना में पांच गुना अधिक है।

- अन्य समस्याएं:

- जलवायु वित्त के आवंटन और उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। इससे इसकी प्रभावशीलता और दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है।

- कई विकासशील देशों को जटिल प्रक्रियाओं, तकनीकी क्षमता की कमी और सीमित संस्थागत व्यवस्था के कारण जलवायु निधि की उपलब्धता के मामले में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

- इसमें निजी क्षेत्रक की भागीदारी बहुत कम है।

जलवायु वित्त और भारतभारत की जलवायु वित्त हेतु आवश्यकताएं

जलवायु वित्त जुटाने के लिए उठाए गए कदम

|

आगे की राह

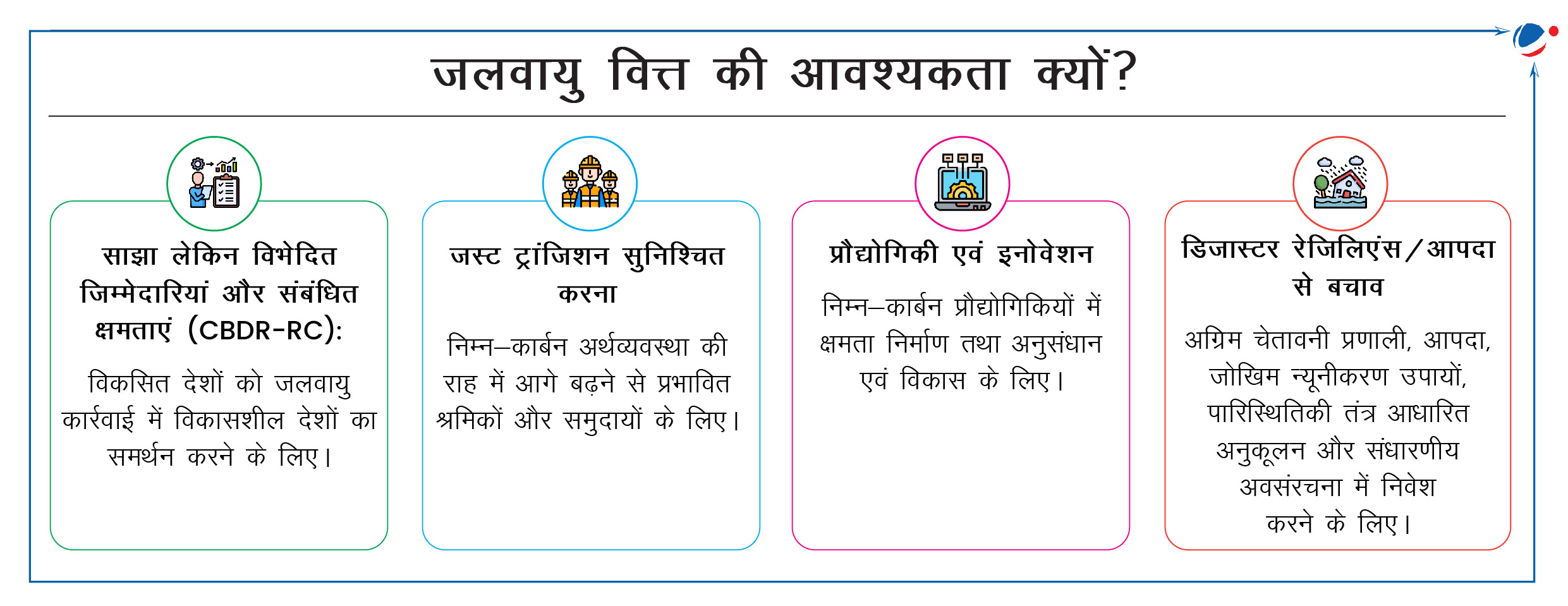

- शमन और अनुकूलन हेतु संसाधनों के आवंटन में असंतुलन का समाधान करना चाहिए, ताकि संसाधन तात्कालिक रिजिलिएंस संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

- अनुकूलन परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी जुटाने हेतु ग्रीन बॉण्ड, कार्बन बाजार और इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग जैसे नवीन वित्त-पोषण तंत्रों की संभावनाओं को तलाशना चाहिए।

- एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना:

- सार्वजनिक वित्त-पोषण: इसके तहत ऋण और राजकोषीय स्थिति का प्रबंधन करना, घरेलू स्तर पर संसाधन जुटाने को बढ़ावा देना (कार्बन मूल्य निर्धारण द्वारा) आदि उपाय किए जाने चाहिए।

- निजी निवेश: इसमें पूंजी की लागत को कम करना, रियायती वित्त के लिए विकल्पों का विस्तार करना, कार्बन बाजारों की क्षमता का उपयोग करना आदि शामिल है।

- विकासशील देशों को जलवायु वित्त तक पहुंच, प्रबंधन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।

- बहुपक्षीय विकास बैंकों को NCQG के भाग के रूप में 2030 तक ऋण देने की क्षमता को तीन गुना करने के लिए कार्य करना चाहिए।

- जलवायु वार्ता में ग्लोबल साउथ के हितों को बनाए रखने के लिए समानता और जलवायु न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

- ऋण-के-लिए-जलवायु स्वैप का उपयोग करके, देशों को उनके ऋण में राहत देने हेतु वार्ता की जानी चाहिए, जिससे वे ऋण चुकाने के बजाय जलवायु कार्रवाई परियोजनाओं में निवेश कर सकें।

- क्लाइमेट रिजिलिएंस के लिए बीमा का उपयोग: बीमा कंपनियां अपनी जलवायु परिवर्तन योजनाओं को वित्तीय रणनीतियों के साथ जोड़ सकती हैं। इसके तहत ऐसे जोखिम हस्तांतरण साधन (Risk Transfer Tools) उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जो जलवायु संबंधी आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करते हों और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए तीव्र भुगतान सुनिश्चित करते हों।