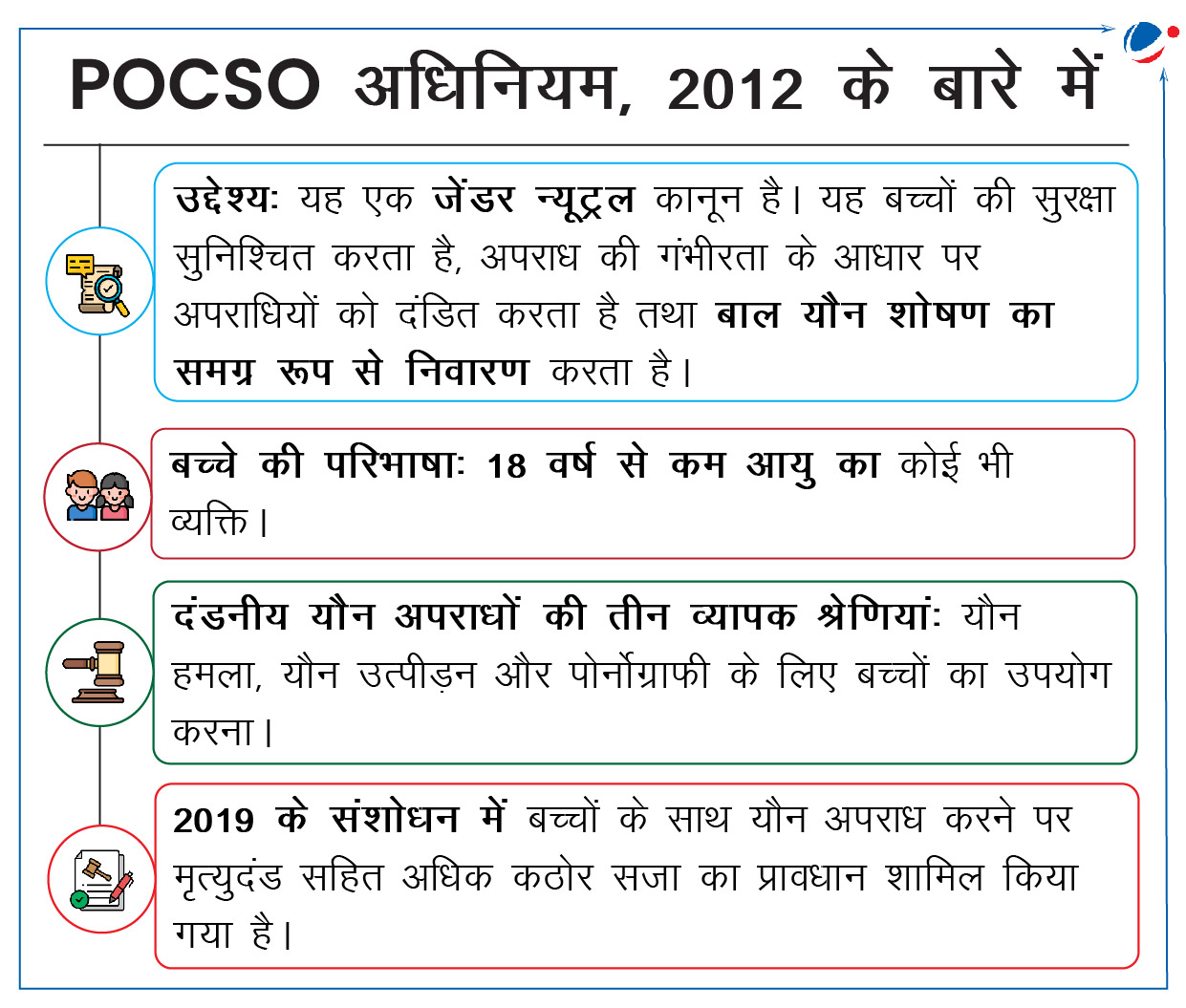

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो/ POCSO) अधिनियम, 2012 {Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012}

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि POCSO के तहत आने वाले यौन उत्पीड़न मामले को आपसी समझौते के आधार पर ख़ारिज नहीं किया जा सकता

- रामजी लाल बैरवा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो/ POCSO) अधिनियम, 2012 (बॉक्स देखें) के अंतर्गत आने वाले यौन उत्पीड़न के मामले को संबंधित पक्षों के बीच आपसी समझौते के आधार पर ख़ारिज नहीं किया जा सकता।

- सुप्रीम कोर्ट ने POCSO अधिनियम के तहत आने वाले 'यौन उत्पीड़न' के एक मामले को ख़ारिज करने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करते हुए यह बात कही है।

- इस मामले की सुनवाई विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) के तहत की गई है।

- संविधान का अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को किसी कोर्ट/ अधिकरण द्वारा किसी मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय/ आदेश/ डिक्री के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति (Special Leave) देने की विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अवलोकन

- अपराध के आधार पर समझौते की अस्वीकृति: कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण (2019) मामले का संदर्भ देते हुए कहा कि समाज के खिलाफ अपराध के संबंध में समझौता नहीं किया जा सकता है।

- इसके अलावा, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले (सुनील रायकवार बनाम राज्य) का समर्थन किया गया, जिसमें कहा गया था कि POCSO अपराध के मामले में आपस में निपटारा नहीं किया जा सकता।

- अपराध की गैर-निजी प्रकृति: कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों को निजी मामलों के रूप में नहीं माना जा सकता, जिन्हें समझौते के आधार पर ख़ारिज करने योग्य माना जा सके।

- साथ ही, गंभीर सामाजिक निहितार्थ वाले मामलों को केवल समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

- Tags :

- अनुच्छेद 136

- POCSO

- विशेष अनुमति याचिका

- रामजी लाल बैरवा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले

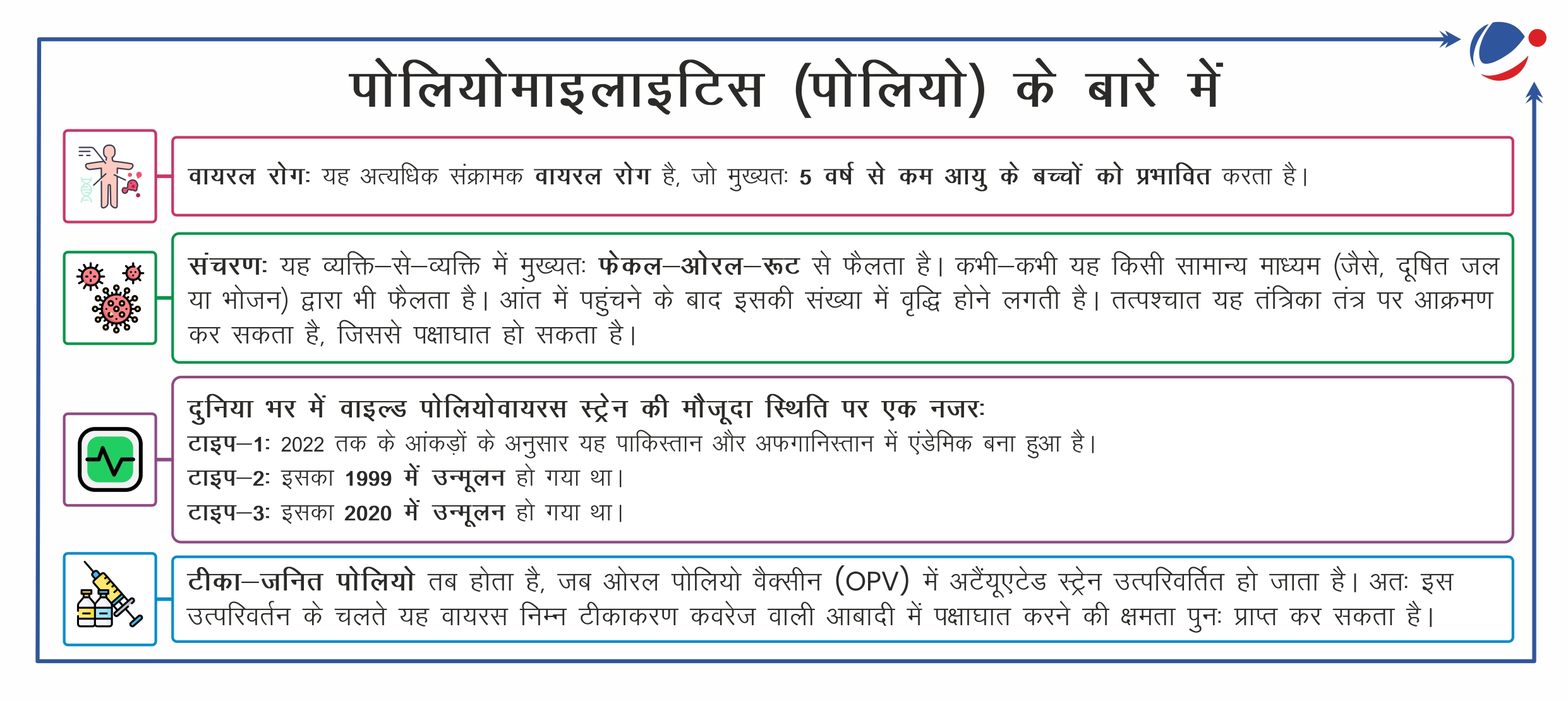

भारत में पोलियो उन्मूलन के 10 वर्ष पूरे हुए (10 Years of Polio Eradication in India)

मार्च 2014 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के आधार पर पोलियो मुक्त घोषित किया था:

- तीन वर्ष तक वाइल्ड पोलियो वायरस के संक्रमण का कोई भी मामला न होना,

- मजबूत निगरानी प्रणाली, तथा

- पोलियो वायरस के शेष स्टॉक को नष्ट करना।

- यह दशकों के समर्पित प्रयासों का परिणाम था। यह भारत की वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (GPEI) में भागीदारी और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत राष्ट्रीय टीकाकरण प्रयासों से ही संभव हुआ है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के बारे में

- यह विश्व के सबसे बड़े लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। इसके तहत टीके से रोके जा सकने वाले 12 रोगों के लिए निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं।

- 1985 में ‘विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम’ का नाम बदलकर UIP कर दिया गया था। साथ ही, इसकी पहुंच शहरी क्षेत्रों से आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों तक भी कर दी गई।

भारत में पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए किए गए निवारक उपाय

- वार्षिक पोलियो अभियान: राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (NID) और उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (SNID) प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली के स्तर को उच्च बनाए रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रह जाए।

- निगरानी और सीमाओं पर टीकाकरण: अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर टीकाकरण से पोलियो प्रभावित क्षेत्रों से भारत में फिर से पोलियो वायरस के प्रवेश के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।

- इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन (IPV): इसे 2015 में अपनाया गया था। यह वैक्सीन पोलियो, विशेषकर टाइप-2 पोलियोवायरस के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है।

- मिशन इंद्रधनुष: इसे 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाना है। इसके तहत टीकाकरण की निम्न दर वाले दुर्गम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

- Tags :

- वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (GPEI)

- राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (NID)

- इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन (IPV)

- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP)

Articles Sources

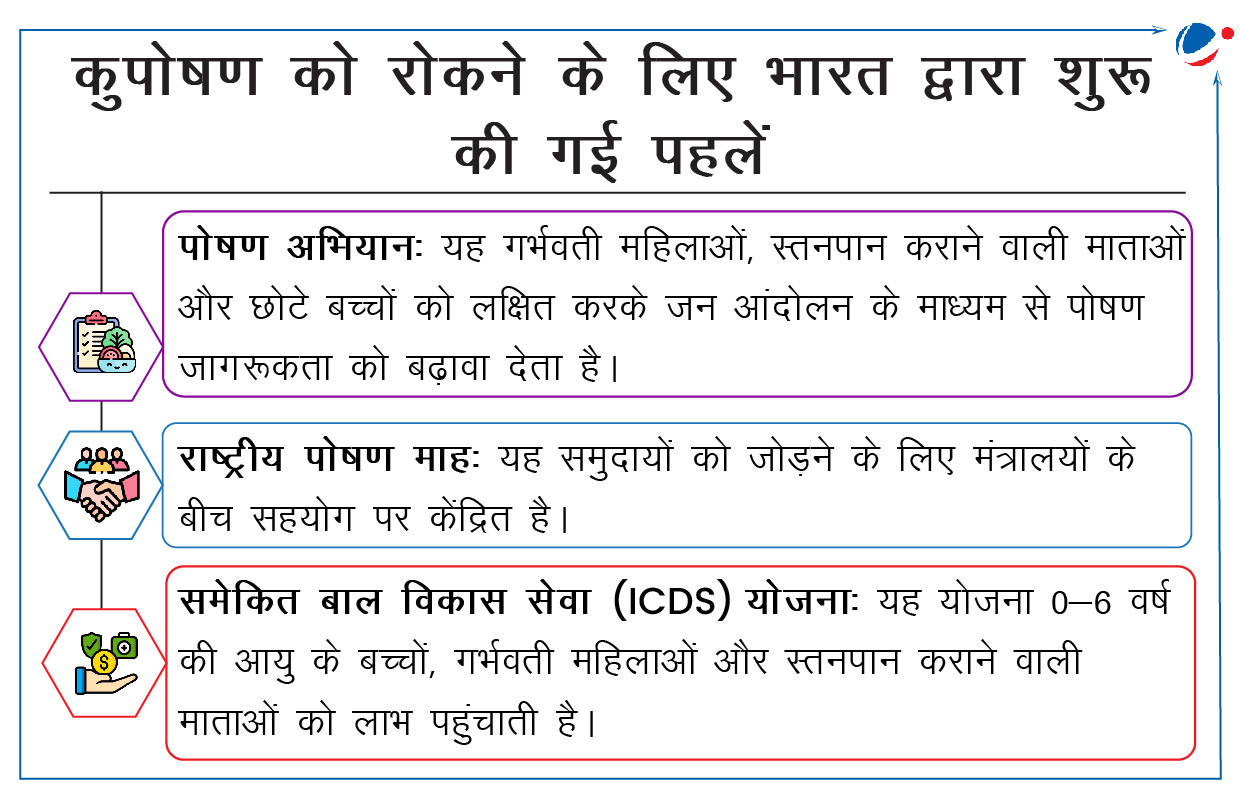

बच्चों में न्यूनतम आहार विविधता की कमी (Children Lacking Minimum Dietary Diversity)

एक अध्ययन के अनुसार भारत में 6-23 महीने की आयु के 77% बच्चों में न्यूनतम आहार विविधता की कमी है।

न्यूनतम आहार विविधता (MDD) के बारे में

- WHO के अनुसार, न्यूनतम आहार विविधता (Minimum Dietary Diversity: MDD) तब मौजूद होती है, जब आहार में निम्नलिखित 8 खाद्य समूहों में से 5 या उससे अधिक शामिल होते हैं-

- माता का दूध; अनाज; फलियां; डेयरी उत्पाद; मांस खाद्य पदार्थ; अंडे; फल और सब्जियां तथा विटामिन A से भरपूर फल और सब्जियां।

- 5 से कम खाद्य समूहों से आहार का सेवन न्यूनतम आहार विविधता विफलता (MDDF) माना जाता है।

भारत में न्यूनतम आहार विविधता (MDD) से संबंधित अध्ययन (2019-21) के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- क्षेत्रीय असमानताएं: भारत के मध्य क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 80% से अधिक बच्चे न्यूनतम आहार विविधता विफलता (MDDF) से पीड़ित हैं।

- MDDF पर आयु का प्रभाव: 87% कम आयु वर्ग यानी 6-11 महीने के बच्चों में उच्च आयु समूहों की तुलना में MDDF की व्यापकता सबसे अधिक है।

- कमजोर वर्ग: OBC समुदाय के बच्चों में सबसे ज़्यादा MDDF (79%) है। उसके बाद अनुसूचित जाति (77%) और अनुसूचित जनजाति (76%) का स्थान है।

- अन्य निष्कर्ष: अशिक्षित, युवा और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली माताओं (जो मास मीडिया के संपर्क में नहीं हैं) के बच्चों में आहार विविधता की कमी होने की संभावना ज्यादा थी।

आहार विविधता सुनिश्चित करने में समस्याएं:

- पोषण संरचना: फलों, सब्जियों और पशु उत्पादों का बहुत कम सेवन किया जाता है।

- शिक्षा की कमी: अशिक्षित माताओं में MDDF 81% है, जबकि शिक्षित माताओं में यह 75% है।

अध्ययन में की गई सिफारिशें:

- लक्षित आउटरीच यानी गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं पर लक्षित प्रयासों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- पोषण संबंधी गतिविधियों के लिए स्थानीय शासन का उपयोग करके समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए।

- Tags :

- MDDF

- न्यूनतम आहार विविधता (MDD)

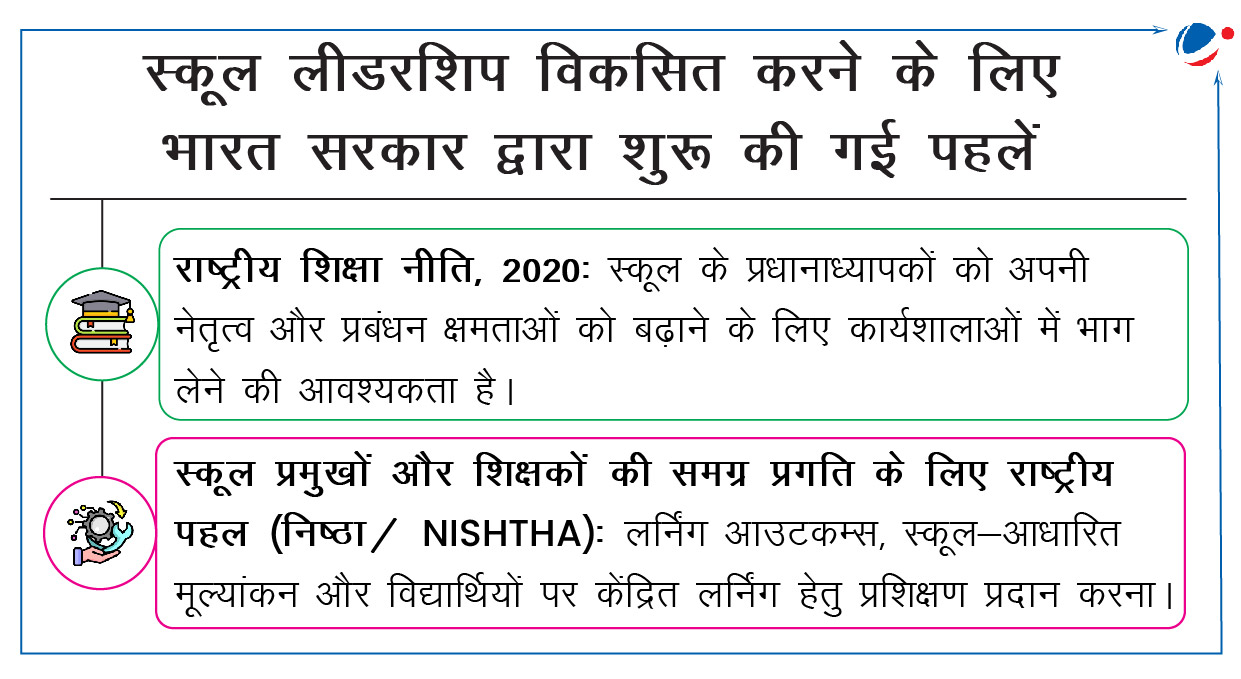

यूनेस्को ने ‘ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, 2024’ जारी की (UNESCO released ‘Global Education Monitoring Report 2024’)

यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO/ यूनेस्को) द्वारा आयोजित वैश्विक शिक्षा बैठक में जारी की गई। इस बैठक की मेजबानी ब्राजील (वर्तमान G20 अध्यक्ष) द्वारा फोर्टालेजा में की गई थी।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- परिवर्तन के एजेंट के रूप में लीडर: शिक्षा में नेतृत्व को सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया माना जाता है। इसका उद्देश्य एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त प्रयासों को अधिकतम करना होता है। शैक्षिक क्षेत्र के एक लीडर के निम्नलिखित कार्य होते हैं:

- अपने उद्देश्य को परिभाषित करना और यह योजना बनाना कि वे परिवर्तन को कैसे प्रभावित करेंगे।

- समानता, गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा लक्ष्यों के साथ अधिगम संबंधी परिणामों (Learning outcomes) को संतुलित करना।

- वित्त-पोषण की कमी: 10 में से 4 देश शिक्षा पर GDP का 4% से भी कम खर्च करते हैं।

- स्कूल न जाने वाले बच्चे: वैश्विक स्तर पर स्कूल न जाने वाले बच्चों और युवाओं की संख्या 251 मिलियन से अधिक है। गौरतलब है कि 2015 के बाद से इस संख्या में केवल 1% की कमी आई है।

- शिक्षा तक पहुंच: मध्य और दक्षिणी एशिया के देशों ने शिक्षा तक पहुंच में तीव्र प्रगति की है।

- हालांकि, दुनिया में स्कूल न जाने वाली सबसे अधिक आबादी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में है।

रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें

- नेतृत्व का विकास: प्रधानाध्यापकों को अपने स्कूलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

- सिस्टम लीडर: शिक्षा अधिकारियों में सिस्टम लीडर के रूप में सेवा करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।

- प्रारंभिक कक्षाओं में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों को पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, इस विषय को विज्ञान के छात्रों के अलावा अन्य विषय के विद्यार्थियों को भी पढ़ाया जाना चाहिए।

- Tags :

- UNESCO

- ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, 2024