सुर्ख़ियों में क्यों?

राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगजनों की सार्वजनिक स्थलों और सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य नियम बनाए।

निर्णय से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- पृष्ठभूमि: यह निर्णय NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल को भी लागू करने का प्रयास करता है।

- ज्ञातव्य है कि दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के तहत दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी में रुकावट पैदा करने वाली सामाजिक बाधाओं को समाप्त करके उनके समावेशन और समानता के लिए सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- कानूनी ढांचे में असंगति: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में अनिवार्य नियमों का पालन आवश्यक है, जबकि 2017 के RPwD नियमों में केवल स्व-विनियमित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। ऐसा पाया गया है कि RPwD नियम, 2017 का नियम 15(1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनिवार्य अनुपालन की भावना के अनुरूप नहीं है। अधिनियम के मूल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक एकीकृत और लागू करने योग्य सुगम्यता ढांचे यानी एक्सेसिबिलिटी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है।

- उल्लेखनीय है कि नियम 15 संस्थानों में एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित करने से संबंधित है।

- अनिवार्य एक्सेसिबिलिटी मानक: RPwD, 2016 की धारा 40 के तहत, तीन महीनों के भीतर अनिवार्य एक्सेसिबिलिटी मानकों को तैयार करना अनिवार्य किया गया था।

- एक्सेसिबिलिटी का सिद्धांत: इस सिद्धांत के तहत इमारतों को सभी प्रकार की दिव्यांगताओं वाले लोगों के लिए सुलभ बनाया जाता है, जिसमें सार्वभौमिक डिजाइन, सहायक तकनीकों का उपयोग और हितधारकों के साथ लगातार परामर्श शामिल होता है।

- द्वि-आयामी दृष्टिकोण: मौजूदा संस्थानों/ गतिविधियों के संबंध में एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित करना तथा नए बुनियादी ढांचे एवं भविष्य की परियोजनाओं में उचित बदलाव करना।

दिव्यांगजनों के हितों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधानप्रस्तावना

मूल अधिकार

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

पंचायतों और नगरपालिकाओं की जिम्मेदारियां

|

दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामने की जाने वाली चुनौतियां

- मनोवृत्ति संबंधी बाधाएं: इसमें रूढ़िवादिता, हीन भावना, पूर्वाग्रह, भेदभाव का दृष्टिकोण आदि शामिल हैं। इस प्रकार के दृष्टिकोण उनके सामाजिक एकीकरण को सीमित कर देते हैं और उनमें अलगाव की भावना पैदा करते हैं।

- सामाजिक बाधाएं: उदाहरण के लिए- दिव्यांग व्यक्तियों में रोजगार, शिक्षा या पर्याप्त आय अर्जित करने की संभावना बहुत कम होती है। इसके कारण वे अपने अधिकारों का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं।

- परिवहन संबंधी बाधाएं: वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन डिसेबिलिटी के अनुसार, एक्सेसिबल संरचनाओं का अभाव, असुविधाजनक परिवहन प्रणालियां और संचार माध्यमों की कमी दिव्यांग व्यक्तियों के समक्ष समाज में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में गंभीर बाधा उत्पन्न करती हैं।

- भौतिक बाधाएं: ये मुख्य रूप से इनडोर और आउटडोर सुविधाओं के डिजाइन एवं निर्माण से संबंधित संरचनात्मक बाधाएं हैं। इनसे आवाजाही बाधित होती है।

- संचार संबंधी बाधाएं: यह उन लोगों द्वारा अनुभव की जाती है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने आदि से संबंधित दिव्यांगता से पीड़ित हैं।

- नीति और कार्यक्रम संबंधी बाधाएं: उदाहरण के लिए- असुविधाजनक शेड्यूलिंग, सुलभ उपकरणों की कमी आदि लोक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के प्रभावी वितरण को सीमित करती हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए शुरू की गई पहलें

- दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016: इसे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- 'दिव्यांग व्यक्ति' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता से पीड़ित है। साथ ही, समाज में दूसरों के साथ समान रूप से पूर्ण और प्रभावी भागीदारी करने में उसके समक्ष बाधा उत्पन्न करती है।

- अधिनियम में "बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति" को भी परिभाषित किया गया है। इसमें निर्दिष्ट दिव्यांगता 40% या उससे अधिक तय की गई है।

- दिव्यांगता की मान्यता: यह दिव्यांगता की 21 श्रेणियों को मान्यता देता है।

- रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित जीवन के सभी पहलुओं में दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

- 'दिव्यांग व्यक्ति' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता से पीड़ित है। साथ ही, समाज में दूसरों के साथ समान रूप से पूर्ण और प्रभावी भागीदारी करने में उसके समक्ष बाधा उत्पन्न करती है।

- वैधानिक निकायों की स्थापना:

- भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of India: RCI): इसका गठन RCI अधिनियम, 1992 के तहत किया गया है। यह पेशेवरों के प्रशिक्षण को विनियमित करती है और अनुसंधान को बढ़ावा देती है।

- ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास: यह दिव्यांगजनों को सम्मान, समान अधिकारों और अवसरों के साथ स्वतंत्र रूप से गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए पूर्ण भागीदारी करने का अवसर प्रदान करता है।

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों की स्थापना:

- राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम: यह ऋण देकर कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार उपक्रमों के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।

- भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India: ALIMCO): यह निगम एक मिनी रत्न कंपनी है। इसका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत किया गया है। यह कृत्रिम सहायक उपकरण और सामग्री का निर्माण करती है।

- सुगम्य भारत अभियान: इसका उद्देश्य सभी के लिए एक समावेशी और सुलभ वातावरण बनाना है। यह अभियान जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के साथ-साथ दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है।

- यह एक सुगम्य भौतिक परिवेश, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार इकोसिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है।

- राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति, 2006: इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें समाज में समावेशित करने के लिए विशिष्ट उपायों एवं रणनीतियों की रूपरेखा दी गई है।

दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उठाए जाने वाले कदम

- मुख्यधारा की सभी नीतियों, प्रणालियों और सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाना: सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर सेवा और गतिविधि में दिव्यांगजनों की उपस्थिति व भागीदारी सामान्य जनता के समान हो।

- दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों और सेवाओं में निवेश करना: पुनर्वास, सहायता सेवाओं, प्रशिक्षण आदि के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है।

- उदाहरण के लिए- व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और सफेद छड़ियों जैसी सहायक तकनीकों के साथ पुनर्वास दिव्यांगजनों की कार्यक्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है।

- सहभागी दृष्टिकोण: नीतियों, कानूनों, और सेवाओं को तैयार करने व लागू करने में दिव्यांगजनों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्हें सक्रिय रूप से शामिल भी किया जाना चाहिए।

- समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए 'हमारे बिना हमारे बारे में कुछ भी नहीं' सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।

- मानव संसाधन क्षमता में सुधार करना: दिव्यांगता पर प्रासंगिक प्रशिक्षण को वर्तमान पाठ्यक्रम और मान्यता कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। इसमें मानवाधिकार सिद्धांतों को भी शामिल करना चाहिए।

- उदाहरण के लिए- विशेषज्ञ स्टाफ की उपलब्धता दिव्यांगजनों के लिए प्रभावी और किफायती स्वास्थ्य देखभाल में योगदान देती है।

- पर्याप्त निधि उपलब्ध कराना और आर्थिक स्थिति में सुधार करना: सार्वजनिक रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए पर्याप्त और सतत वित्त-पोषण की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सेवाएं सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके।

- दिव्यांगता के बारे में जन जागरूकता और समझ बढ़ाना: नकारात्मक धारणाओं को समाप्त करने के लिए दिव्यांगता के बारे में लोगों की समझ में सुधार करने और दिव्यांगता का निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने से मनोवृत्ति संबंधी एवं सामाजिक बाधाओं को तोड़ा जा सकता है।

- उदाहरण के लिए- शैक्षिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल समावेशी हों और उनमें विविधता को महत्त्व देने का माहौल हो।

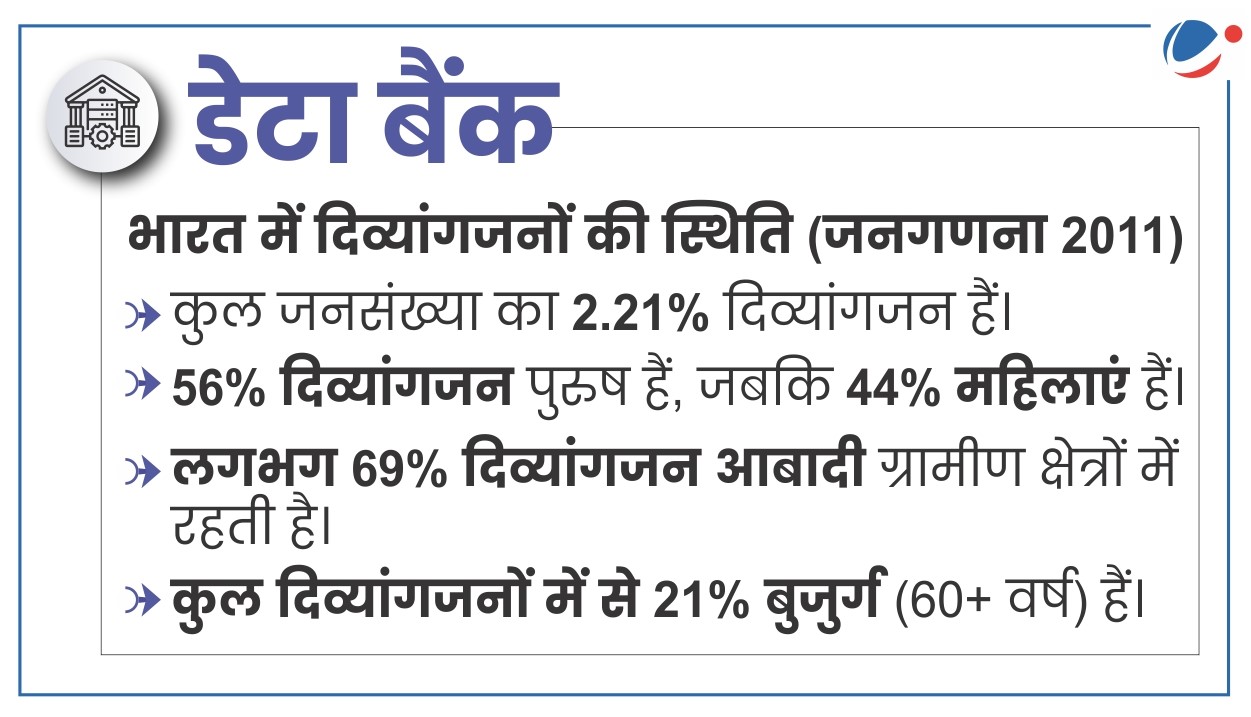

- दिव्यांगता से संबंधित डेटा संग्रह में सुधार करना: डेटा का बेहतर संग्रह और आयु, लिंग व सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर उसका वर्गीकरण दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं को बेहतर तरीके से समाधान करने में मदद कर सकता है।