भारतीय ग्रिड के जरिए नेपाल से बांग्लादेश में विद्युत आपूर्ति की गई। यह पहला त्रिपक्षीय विद्युत लेन-देन है।

- इससे पहले NTPC विद्युत व्यापार निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने एक त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

त्रिपक्षीय विद्युत समझौते के बारे में

- इस समझौते से भारतीय ग्रिड के जरिए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली की बाधारहित आपूर्ति की जा सकेगी।

- इस समझौते में 40 मेगावाट तक बिजली के निर्यात का प्रावधान किया गया है।

- इस समझौते से क्षेत्र के देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्रक सहित कई अन्य क्षेत्रकों में सहयोग बढ़ेगा। इससे इस क्षेत्र के सभी हितधारकों को पारस्परिक लाभ होगा और देशों के बीच संपर्क में वृद्धि होगी।

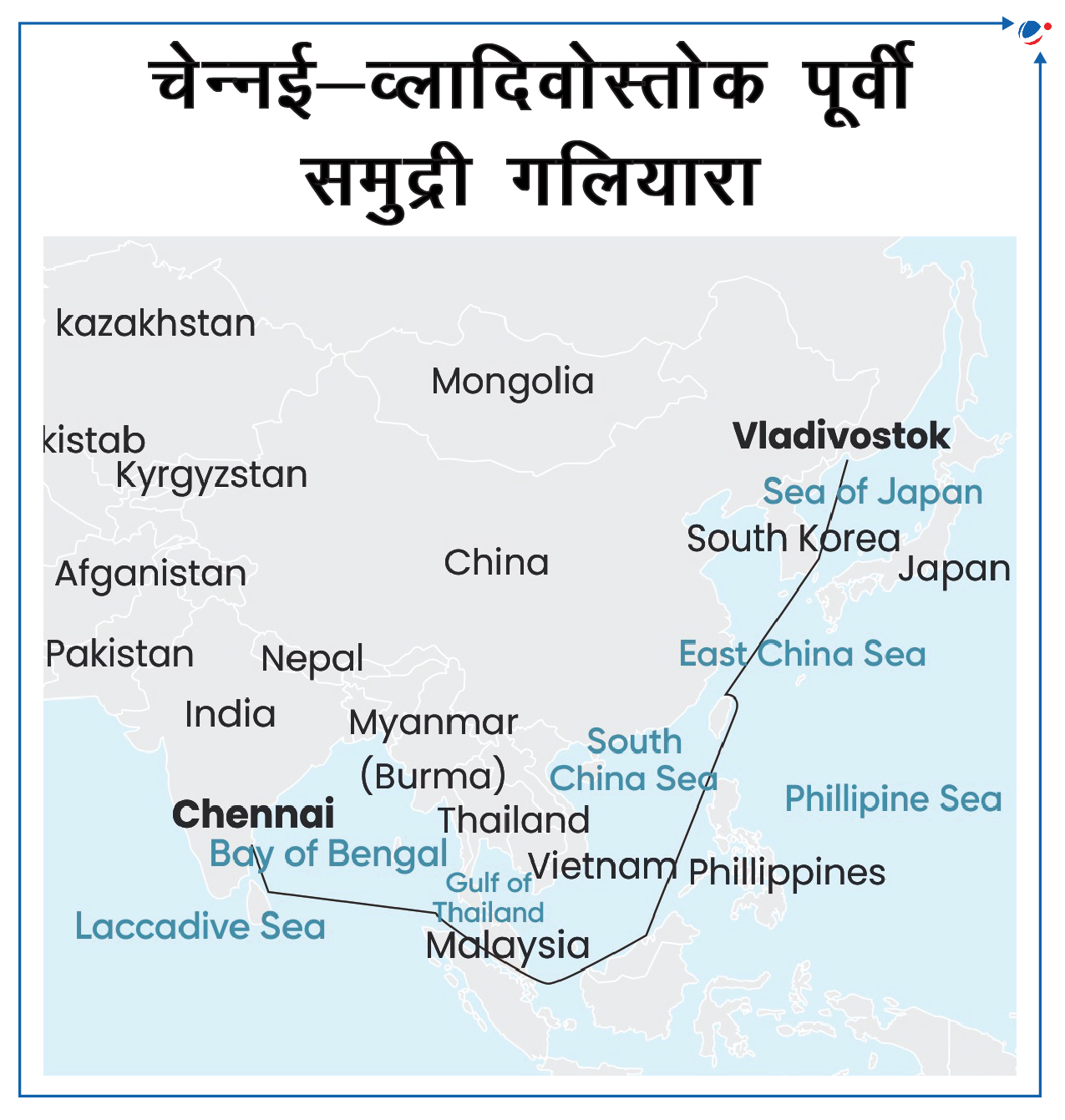

इसे पूर्वी समुद्री गलियारा (Eastern Maritime Corridor: EMC) के नाम से भी जाना जाता है। इससे भारत और रूस के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।

पूर्वी समुद्री गलियारे (EMC) के बारे में

- इसका विचार 2019 में रूस के व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच (Eastern Economic Forum) की बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया था।

- इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर एशिया से होकर भारतीय पत्तन चेन्नई और रूस के व्लादिवोस्तोक के बीच समुद्री मार्ग विकसित करना है।

- इस समुद्री मार्ग की लम्बाई 10,300 कि.मी. है।

- यह मलक्का जलडमरूमध्य, दक्षिण चीन सागर, जापान सागर आदि से होकर गुजरता है।

इस कॉरिडोर का महत्त्व

- लॉजिस्टिक की लागत में कमी: इससे परिवहन के समय में लगभग 16 दिनों की और दूरी में लगभग 40% तक की कमी आएगी।

- वर्तमान में मुंबई और सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) के बीच स्वेज नहर के माध्यम से माल आवाजाही में लगभग 40 दिन का समय लगता है और लगभग 16,066 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।

- भारत के समुद्री क्षेत्रक को बढ़ावा देना: यह क्षेत्रक देश के व्यापार का मात्रा के हिसाब से लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से 70% व्यापार संभालता है।

- यह मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 में योगदान करता है, जिसमें समुद्री क्षेत्रक के सभी क्षेत्रों से 150 से अधिक पहलें शामिल हैं।

- चीन के प्रभुत्व से निपटना: यह समुद्री मार्ग दक्षिण-चीन सागर से भी होकर गुजरता है।

- व्लादिवोस्तोक, रूस-चीन सीमा से थोड़ी दूरी पर स्थित है।

- भारत की एक्ट फार ईस्ट नीति को बढ़ावा: यह भारत को रूसी संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है और पैसिफिक ट्रेड नेटवर्क में भारत की स्थिति को मजबूत भी करता है।

अन्य महत्वपूर्ण समुद्री गलियारे

|

डिजी फ्रेमवर्क का उद्देश्य साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ साझेदारी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और कोरिया गणराज्य के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

डिजी फ्रेमवर्क

- साझेदार एजेंसियां: इसमें यू.एस. इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया शामिल है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्रक के साथ सहयोग को आगे बढ़ाना है।

- कार्यान्वयन: यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में 5G, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN), सबमरीन केबल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, AI और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसी परियोजनाओं का समर्थन करेगा।

भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)

- भारत में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले DPIs को सामूहिक रूप से इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है। इसके तीन अलग-अलग स्तर हैं-

- डिजिटल पहचान (आधार),

- रियाल टाइम में त्वरित भुगतान (UPI) और

- डेटा शेयरिंग आर्किटेक्ट (डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्ट)।

- DPI का महत्त्व:

- समावेशी विकास: DPI ने भारत को 2018-2023 के दौरान 80% वित्तीय समावेशन हासिल करने में मदद की है। साथ ही, कोविड-19 के दौरान 87% गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में सहायता प्रदान की है।

- आर्थिक संवृद्धि: वित्तीय क्षेत्रक में DPI को लागू करके देश की आर्थिक संवृद्धि में 33% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

- उत्सर्जन में कमी: जलवायु क्षेत्रक में कार्बन ऑफसेट और व्यापार, भूमि मानचित्रण तथा मौसम संबंधी जानकारी एवं निगरानी में DPI के कार्यान्वयन से अगले 5-10 वर्षों में उत्सर्जन को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है।

DPIs को वैश्विक बनाने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास

|

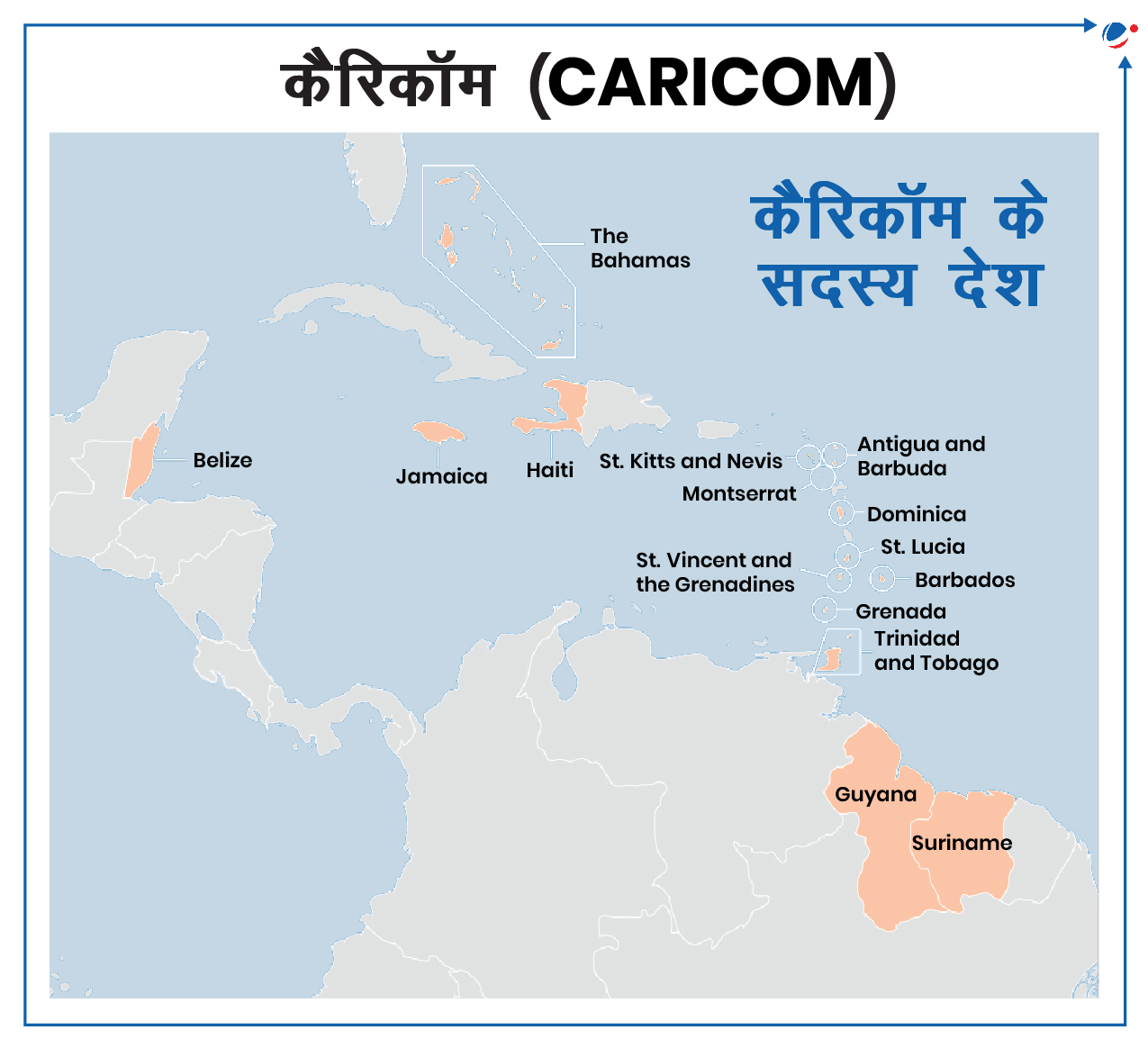

भारत और कैरेबियाई समुदाय (कैरिकॉम/ CARICOM) के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने सात प्रमुख स्तंभों (पिलर्स) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

- भारत द्वारा प्रस्तावित सात स्तंभों का संक्षिप्त नाम C-A-R-I-C-O-M ही है। ये स्तंभ हैं-

- क्षमता निर्माण (C),

- कृषि और खाद्य सुरक्षा (A),

- नवीकरणीय ऊर्जा व जलवायु परिवर्तन (R),

- नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार (I),

- क्रिकेट और संस्कृति (C),

- महासागर अर्थव्यवस्था (O) तथा

- चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल (M)।

- पहला भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 2019 में आयोजित किया गया था।

कैरिकॉम के बारे में

- यह 1973 में स्थापित एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य कैरिबियन देशों के बीच आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देना है।

- इसमें 15 सदस्य देश और 6 एसोसिएट सदस्य हैं। इसके सदस्यों में एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज आदि शामिल हैं।

भारत के लिए कैरिकॉम का महत्त्व

- बहुपक्षीय मंचों पर भारत का समर्थन: एंटीगुआ और बारबुडा जैसे कैरिकॉम के सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के पक्ष का समर्थन करते हैं।

- जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन।

- साउथ-साउथ कोऑपरेशन: कैरिकॉम के सदस्य देशों ने भारत द्वारा आयोजित तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, 2024 में भाग लिया था।

- रक्षा निर्यात: उदाहरण के लिए, हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने गुयाना को दो डोर्नियर 228 विमान निर्यात किए थे।

- जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग: उदाहरण के लिए- सूरीनाम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल हुआ है।

अन्य दृष्टि से महत्त्व:

- कैरिकॉम देश भारत के लिए लैटिन अमेरिका में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं।

- दोनों पक्ष आपदा-रोधी क्षमता बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। जैसे-आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन।

- त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे कैरिबियन देशों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं आदि।

भारत के रक्षा मंत्री ने लाओ पीडीआर के वियनतियाने में 11वें ADDM- प्लस के अवसर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मंत्री से भेंट की।

ADDM- प्लस के बारे में

- इसमें आसियान के 10 सदस्य देश और 8 संवाद साझेदार शामिल हैं।

- संवाद साझेदारों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

- ADDM- प्लस की पहली बैठक 2010 में वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित हुई थी।

- 2017 से, ADDM-प्लस के मंत्री आसियान और आसियान प्लस देशों के बीच संवाद व सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करते हैं।

- इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को मजबूत करना है।

- इसमें व्यावहारिक सहयोग के सात क्षेत्रकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये क्षेत्रक हैं- समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना, मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR), शांति अभियान, सैन्य चिकित्सा, मानवीय दृष्टि से लैंडमाइन हटाने की कार्रवाई और साइबर सुरक्षा।

OPCW द हेग पुरस्कार 2024, भारतीय रासायनिक परिषद को प्रदान किया गया।

- रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) ने भारतीय रासायनिक परिषद को द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार रासायनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने और रासायनिक हथियार कन्वेंशन (CWC) के सख्त पालन के लिए दिया गया है।

- यह पहली बार है जब रासायनिक उद्योग से संबंधित किसी संस्था को उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है।

- 2014 में रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा CWC के लक्ष्यों को प्राप्त करने में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए द हेग पुरस्कार की स्थापना की गई थी।

रासायनिक हथियार कन्वेंशन (CWC) के बारे में

- उत्पत्ति: यह कन्वेंशन 1997 में लागू हुआ था और वर्तमान में 193 देश इसके पक्षकार हैं।

- भारत इस कन्वेंशन का मूल हस्ताक्षरकर्ता देश है।

- उद्देश्य: सदस्य देशों द्वारा रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, उन्हें प्राप्त करने, भण्डारण, हस्तांतरण या उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को समाप्त करना।

- कार्यान्वयन: OPCW इसका कार्यान्वयन निकाय है, जिसका मिशन विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त बनाना है।

- OPCW को 2013 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

- रासायनिक हथियार विषाक्त रसायन होते हैं, जिनका उपयोग किसी को मारने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है।

- रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत ऐसे गोला-बारूद, उपकरण और अन्य सामग्रियां भी आती हैं, जो विशेष रूप से विषैले रसायनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हों।

- भारत में कार्यान्वयन: नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन (NACWC) भारत में CWC के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय प्राधिकरण है।

- NACWC की स्थापना रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम, 2000 के तहत की गई थी।

12वें वर्ल्ड अर्बन फोरम (WUF) की बैठक काहिरा (मिस्र) में आयोजित हुई। बैठक के समापन पर 10-सूत्रीय काहिरा कॉल टू एक्शन को अपनाया गया।

- वर्ल्ड अर्बन फोरम की स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। यह संधारणीय शहरीकरण पर प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है।

‘काहिरा कॉल टू एक्शन’ के मूल तत्व

- इसमें निम्नलिखित के बारे में अपील की गई है:

- विश्व भर में आवास की कमी को दूर करने की दिशा में तत्काल कार्रवाई; अर्बन स्पेस को समावेशी रूप से साझा करना; और स्थानीय स्तर पर बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए शहरी नियोजन पर जोर देना चाहिए।

- स्थानीय स्तर की कार्रवाई को बढ़ावा देकर वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना; सभी स्तरों पर स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व देना; और स्थानीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाना चाहिए।

- शहरों और समुदायों के कल्याण के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए तथा समानता और न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।

- निर्णय लेने के लिए स्थानीय और जमीनी स्तर के डेटा का उपयोग करना चाहिए।

- संधारणीयता के लिए परिसंपत्ति के रूप में संस्कृति और विरासत का उपयोग करना चाहिए।

Article Sources

1 sourceअंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) का वैश्विक सहकारी सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है।

- ICA के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार यह सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है।

- सम्मेलन की थीम है: "सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है।" यह थीम भारत सरकार के "सहकार से समृद्धि" विज़न के अनुरूप है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) के बारे में

- स्थापना: इसे 1895 में लंदन में स्थापित किया गया था।

- यह वैश्विक संगठन दुनिया भर में सहकारी समितियों को एकजुट करने के अलावा उनका प्रतिनिधित्व भी करता है तथा उन्हें सेवा भी प्रदान करता है।

- सदस्य: 105 देशों के 306 सदस्य संगठन।

- यह सहकारी आंदोलन के लिए सर्वोच्च संगठन के रूप में कार्य करता है। यह सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और समन्वित कार्रवाई के लिए एक वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

Article Sources

1 sourceउपग्रह से लिए गए हालिया चित्रों से ट्राइटन द्वीप पर चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण का पता चला है।

ट्राइटन द्वीप के बारे में:

- यह द्वीप पैरासेल्स (दक्षिण चीन सागर) में अवस्थित है। इसे चीन में ज़िशा द्वीप समूह कहा जाता है।

- यह प्रभावी रूप से चीन द्वारा नियंत्रित है, लेकिन वियतनाम और ताइवान भी इस पर अपना दावा करते हैं।

- गौरतलब है कि 1974 के नौसैनिक संघर्ष के बाद चीन ने दक्षिण वियतनाम से पैरासेल्स अपने अधिकार में ले लिया था।

- ट्राइटन द्वीप पर सैन्य निर्माण दक्षिण चीन सागर में सैन्य प्रभुत्व स्थापित करने की चीन की रणनीति को दर्शाता है।